Quelle superbe idée ! Lequel d’entre nous en apprenant que Catherine Deneuve interpréterait Bernadette Chirac n’a pas été amusé, enthousiasmé, intrigué, appâté ?

Quelle superbe idée ! Lequel d’entre nous en apprenant que Catherine Deneuve interpréterait Bernadette Chirac n’a pas été amusé, enthousiasmé, intrigué, appâté ?

Peut-être d’autres actrices lui ressemblaient-elles plus : Nathalie Baye, Catherine Sillhol… Mais, pour interpréter l’ex-Première Dame, qui de mieux que la Première Dame du cinéma français, notre Meryl Streep tricolore, notre légende nationale, l’immense, l’unique Catherine Deneuve ?

Pour l’entourer, Léa Domenach a construit patiemment un casting plaqué or. Michel Vuillermoz est enthousiasmant dans le rôle du grand Chirac. Une amie a déploré qu’il n’ait pas le charme canaille ni le charisme de l’ancien président. Mon fils a relevé, à bon droit, qu’il n’exprimait aucune tendresse pour sa femme. Il l’a même trouvé antipathique. Je ne suis pas d’accord sur ce dernier point. Michel Vuillermoz tire le Grand Jacques du côté du comique voire du ridicule, le décrivant comme un grand échalas un peu perché, manquant du bon sens que sa femme, elle, possède. Pour autant, ce n’est pas un mauvais bougre. Ses infidélités ne sont jamais mises à son passif. Son seul défaut serait sa passion envahissante pour les arts premiers et les statuettes africaines.

Sara Giraudeau est elle aussi épatante dans le rôle de Claude Chirac – même si elle ne lui ressemble pas et n’a guère essayé de lui ressembler, sinon par sa coupe garçonne et ses tenues. Mais le meilleur second rôle est sans conteste celui joué par Laurent Stocker, dont on ne dira jamais assez l’immense talent mal exploité. Sa ressemblance avec Nicolas Sarkozy ne saute pas aux yeux ; mais son élocution est sidérante. Chaque fois qu’il dit « Ma,am Chirac », c’est Sarkozy qu’on entend parler.

Ce biopic sur un sujet si connu était menacé par deux écueils. Le premier était de trahir la vérité, une trahison d’autant plus rédhibitoire que la vie des Chirac est connue de tous et que chacun de ses rebondissements (son élection en 1995, la dissolution ratée de 1997, sa « disparition » la nuit de la mort de Lady Di en août 1997, la qualification de JM Le Pen au second tour en 2002, l’AVC qui le frappe en septembre 2005, l’élection en 2007 du « traître » Sarkozy…) fait désormais partie de notre patrimoine historique. Le second, symétrique, était de trop vouloir coller à la réalité.

C’est ce second parti qu’a choisi le film. Il se condamne ainsi à ne rien nous apprendre qu’on ne sache déjà. Il se condamne aussi à jouer sur un seul registre : l’amusement provoqué par des acteurs célèbres jugés sur leur capacité à pasticher leurs modèles.

Ne crachons pas dans la soupe ! Le pastiche se regarde avec gourmandise. On sourit constamment et on rit souvent. C’était sans doute l’effet recherché, loin de toute réflexion sur les réformes entreprises pendant les deux mandats de Jacques Chirac…. ou celles qui ne l’ont pas été, le procès en immobilisme étant peut-être le plus pertinent que l’Histoire instruira contre lui. Bernadette est un film absolument a-politique, qui ne dit rien de la droite ou de la gauche, des défis auxquels la France a été confrontée à l’extérieur comme à l’intérieur pendant ces douze années ; et c’est bien surprenant de sa part.

Un dernier regret : les couronnes de lauriers tressées sans nuance à Bernadette Chirac dans une ode à sa seule gloire. Bernadette l’érige en sainte laïque, en Mère courage, en observatrice avisée de la vie politique, en juge hors pair des qualités et des défauts des hommes. C’est beaucoup, c’est sans doute trop.

De 1965 à 1983 un festival du cinéma s’est tenu à Hyères dans le Var. Par rapport à Cannes, plus huppé, plus mainstream, le festival de Hyères a joué la carte de l’anti-conformisme et de la provocation. Pendant son existence, il n’a cessé d’interroger ce que devait être un festival de cinéma, s’il fallait y désigner un jury, y remettre des prix. Deux sections parallèles ont été créées, l’une, dite du « cinéma différent » parrainée par Marguerite Duras, se focalisant sur les formes les plus expérimentales, souvent des courts métrages qui n’avaient pas vocation à être diffusés en salles.

De 1965 à 1983 un festival du cinéma s’est tenu à Hyères dans le Var. Par rapport à Cannes, plus huppé, plus mainstream, le festival de Hyères a joué la carte de l’anti-conformisme et de la provocation. Pendant son existence, il n’a cessé d’interroger ce que devait être un festival de cinéma, s’il fallait y désigner un jury, y remettre des prix. Deux sections parallèles ont été créées, l’une, dite du « cinéma différent » parrainée par Marguerite Duras, se focalisant sur les formes les plus expérimentales, souvent des courts métrages qui n’avaient pas vocation à être diffusés en salles. Le documentariste Xavier Gayan a posé sa caméra à Saint-Raphaêl, dans le bar PMU de son ami Georges, rencontré quelques années plus tôt sur le chemin de Compostelle. Georges a acheté ce bar pour sa fille, Neige, qui avait alors vingt-et-un ans seulement et qui venait d’interrompre ses études. Neige l’a géré pendant plus de dix ans avant, essorée, de passer la main à son vieux père.

Le documentariste Xavier Gayan a posé sa caméra à Saint-Raphaêl, dans le bar PMU de son ami Georges, rencontré quelques années plus tôt sur le chemin de Compostelle. Georges a acheté ce bar pour sa fille, Neige, qui avait alors vingt-et-un ans seulement et qui venait d’interrompre ses études. Neige l’a géré pendant plus de dix ans avant, essorée, de passer la main à son vieux père. Une nouvelle enseignante, Miss Novak (Mia Wasikowska) est recrutée par la directrice (Sidse Nanett Knudsen) d’un lycée privé dont les élèves, souvent issus de milieux très aisés, sont triés sur le volet. Elle se voit confier la responsabilité d’animer auprès d’une demi-douzaine un atelier sur la nutrition. Mais elle se révèle bientôt un véritable gourou qui entraîne ses étudiants dans les pires excès.

Une nouvelle enseignante, Miss Novak (Mia Wasikowska) est recrutée par la directrice (Sidse Nanett Knudsen) d’un lycée privé dont les élèves, souvent issus de milieux très aisés, sont triés sur le volet. Elle se voit confier la responsabilité d’animer auprès d’une demi-douzaine un atelier sur la nutrition. Mais elle se révèle bientôt un véritable gourou qui entraîne ses étudiants dans les pires excès. Fanny Moreau (Lou de Laâge), après un premier mariage raté, a rencontré Jean Fournier (Melvil Poupaud), un homme d’affaires à la réputation sulfureuse qui s’est immédiatement épris d’elle et l’a épousée dans l’année. Fanny y trouve son compte mais ne se satisfait pas totalement d’être devenue une femme-trophée. Ses retrouvailles avec Alain Aubert (Niels Schneider), un ancien camarade d’école, et la liaison qui se noue bientôt entre les deux amants font prendre conscience à Fanny de l’impasse de son couple. Mais Jean, férocement jaloux, ne l’entend pas de cette oreille.

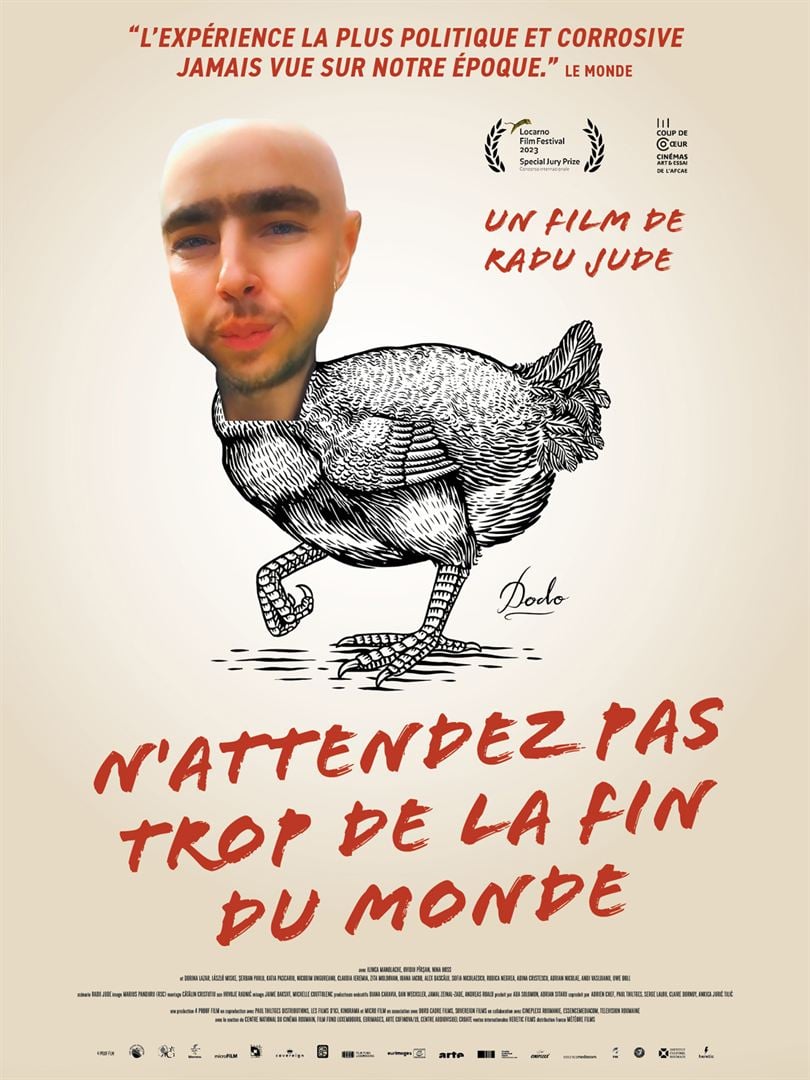

Fanny Moreau (Lou de Laâge), après un premier mariage raté, a rencontré Jean Fournier (Melvil Poupaud), un homme d’affaires à la réputation sulfureuse qui s’est immédiatement épris d’elle et l’a épousée dans l’année. Fanny y trouve son compte mais ne se satisfait pas totalement d’être devenue une femme-trophée. Ses retrouvailles avec Alain Aubert (Niels Schneider), un ancien camarade d’école, et la liaison qui se noue bientôt entre les deux amants font prendre conscience à Fanny de l’impasse de son couple. Mais Jean, férocement jaloux, ne l’entend pas de cette oreille. Assistante de production dans une agence de publicité, Angela sillonne interminablement Bucarest au volant de sa voiture pour trouver une victime d’un accident du travail qui interviendra dans la publicité commandée par une multinationale autrichienne.

Assistante de production dans une agence de publicité, Angela sillonne interminablement Bucarest au volant de sa voiture pour trouver une victime d’un accident du travail qui interviendra dans la publicité commandée par une multinationale autrichienne. En 2013, Sur les chemins de l’école racontait les difficultés que surmontaient quatre gamins, au Kenya, au Maroc, en Argentine et en Inde, pour se rendre à l’école en défiant les bêtes sauvages de la savane, en traversant les montagnes de l’Atlas, à dos de cheval dans la Patagonie ou en poussant un fauteuil roulant. Il attirait en salles plus d’un million de spectateurs, décrochait le César 2013 du meilleur documentaire et devenait le film le plus rentable de l’année.

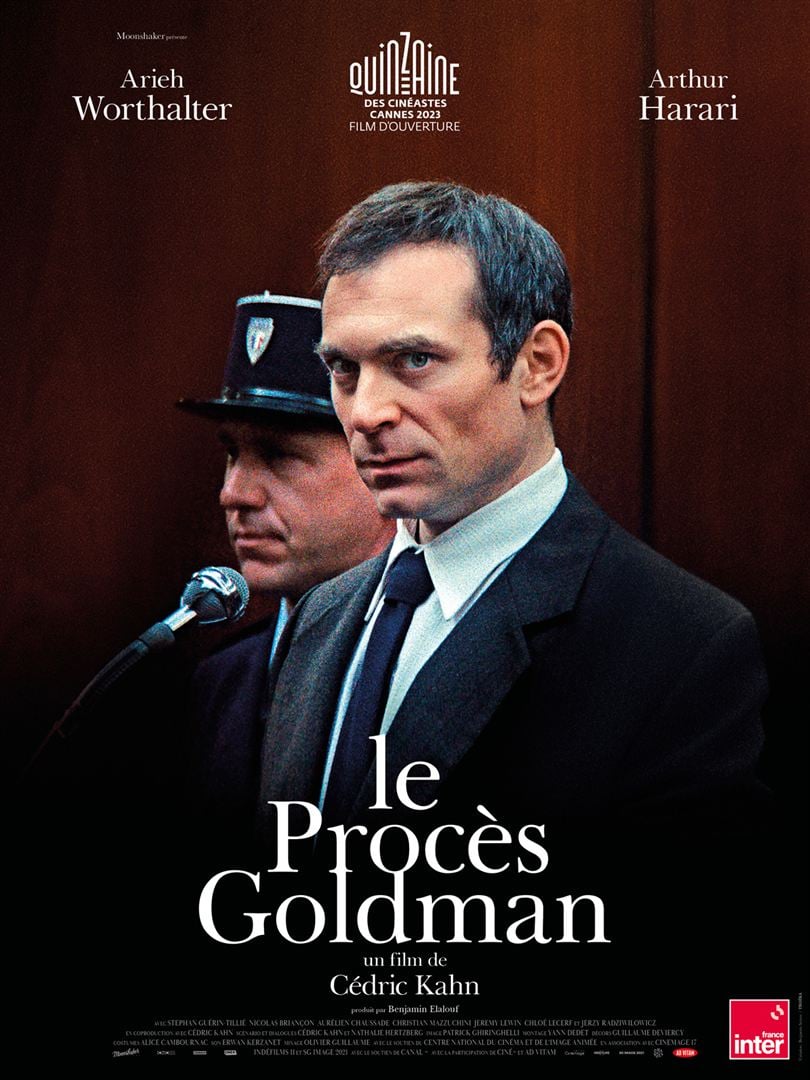

En 2013, Sur les chemins de l’école racontait les difficultés que surmontaient quatre gamins, au Kenya, au Maroc, en Argentine et en Inde, pour se rendre à l’école en défiant les bêtes sauvages de la savane, en traversant les montagnes de l’Atlas, à dos de cheval dans la Patagonie ou en poussant un fauteuil roulant. Il attirait en salles plus d’un million de spectateurs, décrochait le César 2013 du meilleur documentaire et devenait le film le plus rentable de l’année. Né en 1944, Pierre Goldman est un jeune activiste d’extrême-gauche, chef du service d’ordre de l’UNEF à la Sorbonne au début des 60ies, parti battre le maquis avec des groupes de guérilleros latino-américains entre 1967 et 1969, réduit à son retour à Paris, pour boucler des fins de mois difficiles, à s’acoquiner avec le grand banditisme et à commettre de petits braquages. Il est accusé du meurtre de deux pharmaciennes boulevard Richard-Lenoir à Paris en décembre 1969. Un premier procès devant la cour d’assises de Paris en décembre 1974 conduit à sa condamnation à perpétuité mais provoque une vive mobilisation de la gauche intellectuelle en sa faveur. Il est opportunément cassé par la Cour de cassation qui renvoie l’affaire devant une autre cour. Un second procès a donc lieu à Amiens en avril 1976. C’est Georges Kiejman qui assure sa défense.

Né en 1944, Pierre Goldman est un jeune activiste d’extrême-gauche, chef du service d’ordre de l’UNEF à la Sorbonne au début des 60ies, parti battre le maquis avec des groupes de guérilleros latino-américains entre 1967 et 1969, réduit à son retour à Paris, pour boucler des fins de mois difficiles, à s’acoquiner avec le grand banditisme et à commettre de petits braquages. Il est accusé du meurtre de deux pharmaciennes boulevard Richard-Lenoir à Paris en décembre 1969. Un premier procès devant la cour d’assises de Paris en décembre 1974 conduit à sa condamnation à perpétuité mais provoque une vive mobilisation de la gauche intellectuelle en sa faveur. Il est opportunément cassé par la Cour de cassation qui renvoie l’affaire devant une autre cour. Un second procès a donc lieu à Amiens en avril 1976. C’est Georges Kiejman qui assure sa défense. Selma (Patience Munchenbach) a quinze ans et une passion : les chevaux. Elle vit très mal la séparation de ses parents qui se partagent sa garde. Son père, Michel (Guillaume Canet), vient d’être condamné pour les violences infligées à son patron lors d’une grève dans son usine qui avait mal tourné. Sa mère Elise (Laetitia Dosch), issue d’un milieu plus favorisé, s’est éloignée de cet homme sanguin.

Selma (Patience Munchenbach) a quinze ans et une passion : les chevaux. Elle vit très mal la séparation de ses parents qui se partagent sa garde. Son père, Michel (Guillaume Canet), vient d’être condamné pour les violences infligées à son patron lors d’une grève dans son usine qui avait mal tourné. Sa mère Elise (Laetitia Dosch), issue d’un milieu plus favorisé, s’est éloignée de cet homme sanguin. Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité.

Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité.