Renzo Nervi (Bouli Lanners) est une vieille gloire déchue de la peinture contemporaine en manque d’inspiration depuis la mort de sa muse. Les critiques d’art qui l’avaient porté aux nues le honnissent ; ses créanciers menacent de le saisir ; mais Renzo Nervi semble incapable de sortir de la spirale suicidaire qui le happe. Sa seule planche de salut semble être Arthur Forrestier (Vincent Macaigne), son galeriste, qui fut son élève aux Beaux-Arts avant de devenir son plus fidèle ami.

Renzo Nervi (Bouli Lanners) est une vieille gloire déchue de la peinture contemporaine en manque d’inspiration depuis la mort de sa muse. Les critiques d’art qui l’avaient porté aux nues le honnissent ; ses créanciers menacent de le saisir ; mais Renzo Nervi semble incapable de sortir de la spirale suicidaire qui le happe. Sa seule planche de salut semble être Arthur Forrestier (Vincent Macaigne), son galeriste, qui fut son élève aux Beaux-Arts avant de devenir son plus fidèle ami.

Honnête faiseur du cinéma français, Rémi Bezançon réussit depuis une vingtaine d’années à rassembler autour de lui les acteurs les plus bankables du cinéma français (Fabrice Luchini, Camille Cottin, Pio Marmaï, Louise Bourgoin, Vincent Elbaz, Manon Cotillard, Gilles Lellouche…) pour tourner des films solides qui font les délices des chaînes de télévision et des téléspectateurs du dimanche soir : Le Mystère Henri Pick, Nos futurs, Un heureux événement, Le Premier jour du reste de ta vie, Ma vie en l’air…

Vient s’ajouter à cette filmographie qui n’a rien d’infamant mais rien non plus d’inoubliable ce remake dispensable d’une comédie argentine sortie il y a quatre ans à peine. Tout y était déjà : la critique féroce du monde de l’art et de sa superficialité, le virage vers le thriller, la touchante histoire d’amitié entre deux hommes, jusqu’au personnage secondaire, pas vraiment réussi, du jeune apprenti.

Certes, Bouli Lanners et plus encore Vincent Macaigne excellent dans leurs rôles au point de nous faire presque monter la larme à l’œil. Mais ce brillant numéro d’acteurs ne suffit pas à sauver cette comédie noire. Son principal ressort est lamentablement divulgâché par la bande-annonce. Il intervient très tard dans le film, bizarrement construit en deux parties d’inégale importance. La première, trop longue mais très cohérente, décrit la dépression et l’autosabordage du peintre ; la seconde, trop courte et construite de bric et de broc, raconte le mensonge inventé par Forrestier pour faire remonter la cote de l’artiste et ses conséquences inattendues.

Un coup de maître se regarde sans déplaisir. Les spectateurs de la petite salle sanaryenne où je l’ai vu en sont sortis enchantés. Mais je prends le pari qu’ils en auront oublié le titre avant la fin du mois.

Mimi (Daphné Pataka) sort d’hôpital psychiatrique. Elle frappe à la porte d’un cabinet d’avocats pour y retrouver un travail. Me Bloch (Agnès Jaoui) lui confie la tâche délicate de remettre la main sur Me Rousseau (BenoîtPoelvoorde), son associé et son ex-mari, qui, victime d’une grave dépression, a abandonné son poste et vit cloîtré chez lui. La défense d’un sympathique voyou (Raphaël Quenard) sera l’occasion pour Mimi et Paul Rousseau de travailler ensemble et de reprendre goût à la vie.

Mimi (Daphné Pataka) sort d’hôpital psychiatrique. Elle frappe à la porte d’un cabinet d’avocats pour y retrouver un travail. Me Bloch (Agnès Jaoui) lui confie la tâche délicate de remettre la main sur Me Rousseau (BenoîtPoelvoorde), son associé et son ex-mari, qui, victime d’une grave dépression, a abandonné son poste et vit cloîtré chez lui. La défense d’un sympathique voyou (Raphaël Quenard) sera l’occasion pour Mimi et Paul Rousseau de travailler ensemble et de reprendre goût à la vie. Fille de modestes agriculteurs du Forez (Antoine Chappey et Marilyne Canto, mariés à l’écran et à la ville), Sophie Vasseur (Suzanne Jouannet, César du meilleur espoir féminin 2022 pour son rôle tout en subtilité dans Les Choses humaines) est poussée par son prof de maths de terminale à rejoindre une classe prépa scientifique à Lyon. La jeune boursière pourra compter sur l’amitié de sa voisine d’internat, Diane (Marie Colomb, remarquée dans

Fille de modestes agriculteurs du Forez (Antoine Chappey et Marilyne Canto, mariés à l’écran et à la ville), Sophie Vasseur (Suzanne Jouannet, César du meilleur espoir féminin 2022 pour son rôle tout en subtilité dans Les Choses humaines) est poussée par son prof de maths de terminale à rejoindre une classe prépa scientifique à Lyon. La jeune boursière pourra compter sur l’amitié de sa voisine d’internat, Diane (Marie Colomb, remarquée dans  Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises.

Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises. En plein milieu de la steppe kazakhe, battue par le blizzard d’un janvier glacial, six hommes masqués attaquent un collège et prennent en otage les élèves de la classe que Tazshi, le professeur de mathématiques, a abandonnée à son sort. Dans l’attente des secours, bloqués par la neige, Tazshi décide de lancer l’assaut avec l’aide de quelques comparses : son ex-femme, le principal du collège, le professeur de gymnastique, l’intendant, un parent d’élève, l’idiot du village….

En plein milieu de la steppe kazakhe, battue par le blizzard d’un janvier glacial, six hommes masqués attaquent un collège et prennent en otage les élèves de la classe que Tazshi, le professeur de mathématiques, a abandonnée à son sort. Dans l’attente des secours, bloqués par la neige, Tazshi décide de lancer l’assaut avec l’aide de quelques comparses : son ex-femme, le principal du collège, le professeur de gymnastique, l’intendant, un parent d’élève, l’idiot du village…. Odile (Ariane Ascaride) est une grand-mère épanouie qui s’apprête à accueillir avec Jean, son mari, dans leur belle résidence familiale leurs deux enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants venus comme chaque année fêter son anniversaire. Mais, dans l’après-midi qui précède le début des festivités, Jean s’effondre, tué net par une crise cardiaque. Prise de panique, en plein déni, Odile préfère cacher le corps de son mari sous son lit et profiter avec les siens d’une dernière fête.

Odile (Ariane Ascaride) est une grand-mère épanouie qui s’apprête à accueillir avec Jean, son mari, dans leur belle résidence familiale leurs deux enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants venus comme chaque année fêter son anniversaire. Mais, dans l’après-midi qui précède le début des festivités, Jean s’effondre, tué net par une crise cardiaque. Prise de panique, en plein déni, Odile préfère cacher le corps de son mari sous son lit et profiter avec les siens d’une dernière fête. Fatima-Zahra (Aicha Tebbae) vit de ses charmes. Son activité l’oblige à se déplacer d’une ville à l’autre au gré des rencontres qu’elle y fait et des revers de fortune qu’elle y subit. Son fils Sélim (Abdellah El Hajjouji), dix-sept ans, l’accompagne dans toutes ses pérégrinations. Lorsqu’il découvre la réalité sur sa naissance et l’origine des revenus de sa mère, le duo manque se séparer et part s’installer à Tanger. Sélim trouve un travail chez un Français homosexuel (Antoine Reinartz) qui l’emploie comme homme à tout faire dans son riad. Fatima-Zahra, après avoir un temps essayé d’occuper un emploi ouvrier dans une usine textile, espère enfin se marier avec un conducteur de car.

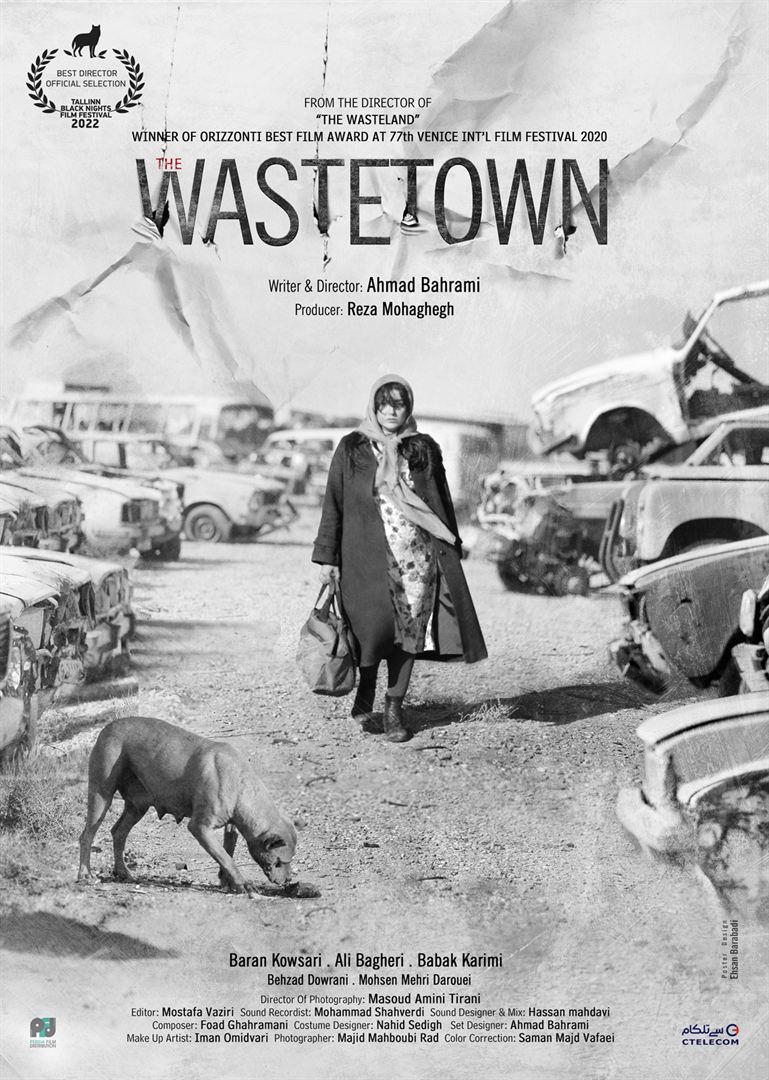

Fatima-Zahra (Aicha Tebbae) vit de ses charmes. Son activité l’oblige à se déplacer d’une ville à l’autre au gré des rencontres qu’elle y fait et des revers de fortune qu’elle y subit. Son fils Sélim (Abdellah El Hajjouji), dix-sept ans, l’accompagne dans toutes ses pérégrinations. Lorsqu’il découvre la réalité sur sa naissance et l’origine des revenus de sa mère, le duo manque se séparer et part s’installer à Tanger. Sélim trouve un travail chez un Français homosexuel (Antoine Reinartz) qui l’emploie comme homme à tout faire dans son riad. Fatima-Zahra, après avoir un temps essayé d’occuper un emploi ouvrier dans une usine textile, espère enfin se marier avec un conducteur de car. Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari.

Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari. Le père Manuel Cura dirige au Chili un foyer où il accueille des adolescents en rupture de ban. Parmi eux, Carlo, quatorze ans, dit avoir été victime d’un réseau de pédocriminels contre lequel une enquête judicaire est en cours. Mais l’adolescent est trop fragile pour témoigner. Blanca, surnommée Blanquita, une ancienne pensionnaire du foyer, qui l’a quitté quand elle avait quatorze ans et qui y est revenue avec le bébé qu’elle a eu entretemps, témoigne à son tour des mêmes faits.

Le père Manuel Cura dirige au Chili un foyer où il accueille des adolescents en rupture de ban. Parmi eux, Carlo, quatorze ans, dit avoir été victime d’un réseau de pédocriminels contre lequel une enquête judicaire est en cours. Mais l’adolescent est trop fragile pour témoigner. Blanca, surnommée Blanquita, une ancienne pensionnaire du foyer, qui l’a quitté quand elle avait quatorze ans et qui y est revenue avec le bébé qu’elle a eu entretemps, témoigne à son tour des mêmes faits. Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon.

Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon.