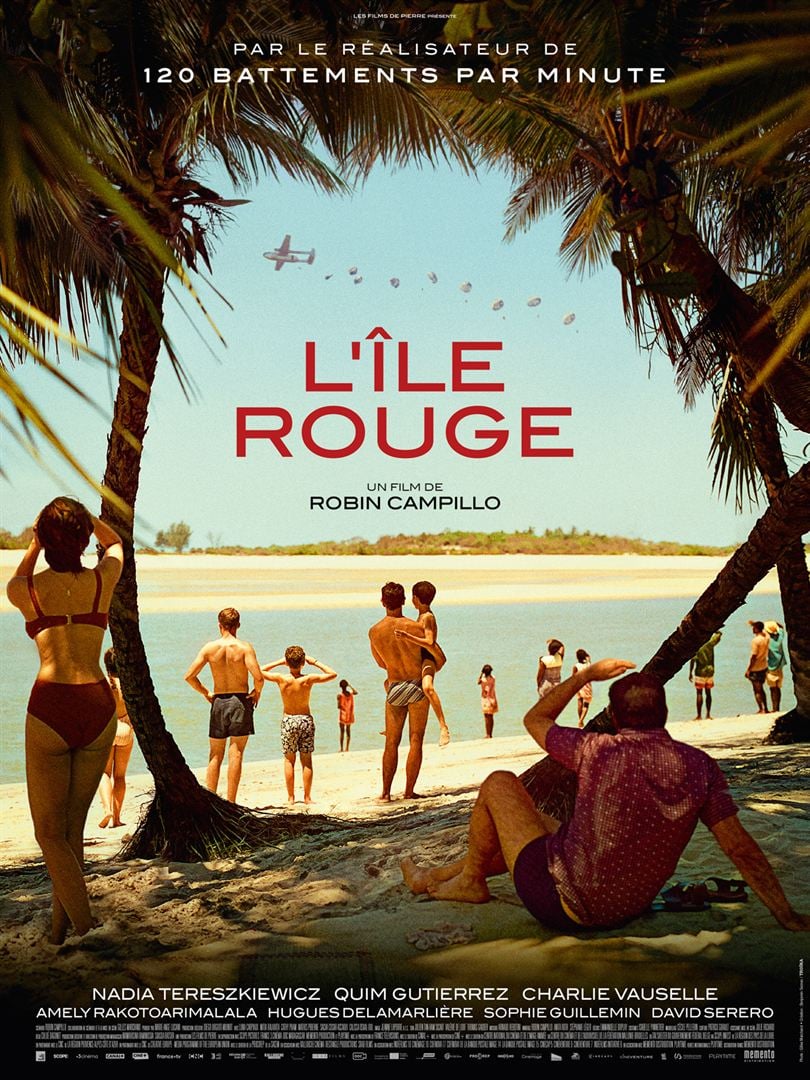

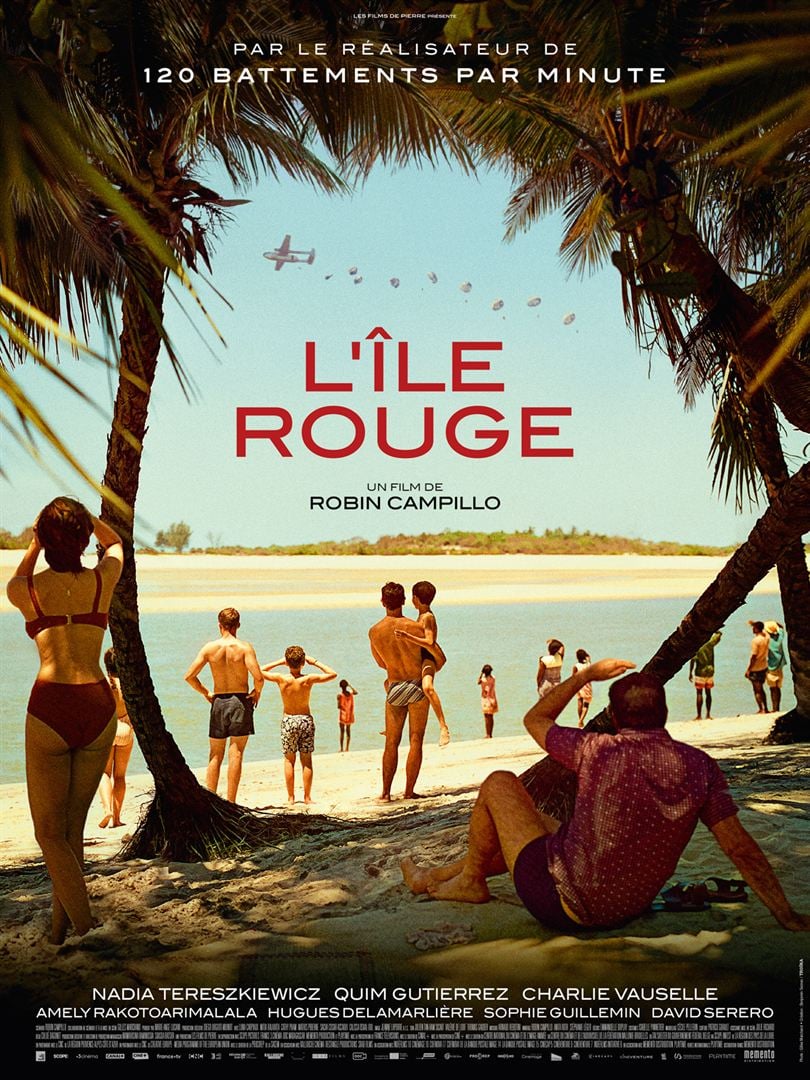

Nous sommes en 1972. Le petit Thomas a huit ans. Il est le troisième fils de Robert (Quim Gutierrez) et Colette (Nadia Tereszkiewicz), un couple de Français expatriés à Madagascar où Robert, sous-officier dans l’armée de l’air, a été muté sur la base 181 tandis que Colette, femme au foyer, assure la charge du ménage. Thomas est un enfant timide qui n’aime rien tant que de lire les aventures de Fantomette. Il observe sans toujours les comprendre les adultes qui l’entourent.

Nous sommes en 1972. Le petit Thomas a huit ans. Il est le troisième fils de Robert (Quim Gutierrez) et Colette (Nadia Tereszkiewicz), un couple de Français expatriés à Madagascar où Robert, sous-officier dans l’armée de l’air, a été muté sur la base 181 tandis que Colette, femme au foyer, assure la charge du ménage. Thomas est un enfant timide qui n’aime rien tant que de lire les aventures de Fantomette. Il observe sans toujours les comprendre les adultes qui l’entourent.

Robin Campillo s’est vu décerner la Palme d’Or en 2017 pour 120 bpm. Personne ne se souvient du discours qu’il a prononcé lorsqu’elle lui a été remise. Il a fallu attendre six ans pour que sorte son film suivant, éclipsé par la polémique suscitée par la discours de réception de Justine Triet samedi dernier.

L’Île rouge est un film largement autobiographique. Né en 1962, Robin Campillo a passé son enfance à suivre son père, sous-officier de l’Armée de l’air, dans ses affectations outre-mer au Maroc, en Algérie puis à Madagascar.

Quiconque a eu la chance de vivre dans son enfance une telle expérience en est marqué pour la vie. Ce fut le cas de nos enfants, au gré de nos affectations au Kenya et au Sénégal, même s’ils étaient trop jeunes pour en garder des souvenirs précis. La vie en expatriation dans l’Afrique post-coloniale est une expérience à la fois paradisiaque et déstabilisante pour le Blanc, souvent richement rémunéré, logé dans un luxe qu’il ne connaîtra jamais en métropole, entouré d’une nombreuse domesticité, mais confronté à une réalité culturelle et sociale aux antipodes de son monde.

Ces ambiguïtés-là, rarement filmées au cinéma (on ne peut guère citer que Chocolat de Claire Denis qui vécut enfant au Cameroun avant l’indépendance), sont remarquablement appréhendées par la caméra sensible de Robin Campillo qui restitue, à travers les yeux de Thomas, le parfum et la texture d’une époque dont témoignent sa musique et surtout ses costumes.

Nadia Tereszkiewicz, teinte en noir corbeau, aurait pu sembler bien jeune (elle est née en 1996) pour avoir un fils aîné qui se rase la moustache ; certains esprits bien-pensants auraient pu s’insurger que le rôle ne soit pas confié à une actrice plus âgée ; mais, une fois, encore, comme dans ses précédents films qui ont fait d’elle la révélation de l’année, elle crève l’écran. Mention spéciale à Sophie Guillemin, qu’on avait découverte en lolita dans L’Ennui et qui, vingt-cinq ans plus tard, assume sans complexe ses rondeurs et sa quarantaine bien entamée

L’Île rouge est moins original quand il chronique, à hauteur d’enfants, la vie des adultes et leurs contradictions. Thomas observe des couples qui s’ennuient et qui se distraient dans des soirées joyeusement alcoolisées. Il fait le procès de maris machistes qui étouffent leurs femmes dans un patriarcat que mai-68 ne semble pas avoir remis en cause. Il sent que le mariage de ses parents est en train de battre de l’aîle. La petite Suzanne, sa camarade de jeu, et Thomas forment hélas un duo déjà filmé bien souvent avec autrement plus d’intensité : Jeux Interdits, Cria cuervos, Fanny et Alexandre…

Le principal défaut de L’Île rouge est la place réduite qu’il donne aux Malgaches. Ils sont quasiment invisibles dans les trois premiers quarts du film. Cette invisibilité est un parti pris revendiqué : il s’agit de montrer que les Blancs vivent dans une bulle coupée du monde, sans contact et sans désir d’en avoir avec les Malgaches qui les entourent – et dont ils sont pourtant censés travailler au développement. Pourtant, comme le faisait par exemple Chocolat, il y avait une place à faire aux domestiques de la maison et à la relation structurellement ambiguë que les Blancs et leurs enfants nouent avec eux.

Les Malgaches n’apparaissent que dans le dernier quart du film où on les voit participer aux manifestations qui conduiront à la chute du président Tsiranana et à la dénonciation des accords de coopération avec la France. Mais cette postface au film, qui laisse hors champ les protagonistes dont nous avions partagé la vie depuis près d’une heure et demie, ne présente pas grand intérêt.

La bande-annonce

Joe (Khalil Gharbia, repéré en sublime Adonis dans Peter von Kant) a dix-sept ans. Encore mineur, il purge la peine de prison à laquelle il a été condamné dans un IPPJ, l’équivalent belge de nos centres d’éducation fermés. C’est là qu’il fait la connaissance de William (Julien de Saint-Jean révélé dans Arrête avec tes mensonges sur lequel j’ai fait l’impasse) pour lequel il éprouve une immédiate attirance.

Joe (Khalil Gharbia, repéré en sublime Adonis dans Peter von Kant) a dix-sept ans. Encore mineur, il purge la peine de prison à laquelle il a été condamné dans un IPPJ, l’équivalent belge de nos centres d’éducation fermés. C’est là qu’il fait la connaissance de William (Julien de Saint-Jean révélé dans Arrête avec tes mensonges sur lequel j’ai fait l’impasse) pour lequel il éprouve une immédiate attirance.

War Pony est le portrait croisé de deux Indiens lakota qui vivent dans la réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud. La casquette vissée sur la tête, Bill, la vingtaine, vit aux crochets de sa grand-mère sans guère s’occuper de son fils. Il vit de petits trafics minables et s’est mis en tête d’élever des caniches de race avant de trouver à s’employer chez un riche Blanc. Matho, douze ans à peine, est laissé à lui-même après la mort brutale de son père. Il va trouver refuge dans une curieuse maison dont la propriétaire offre un toit à des orphelins comme lui en les employant comme dealers.

War Pony est le portrait croisé de deux Indiens lakota qui vivent dans la réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud. La casquette vissée sur la tête, Bill, la vingtaine, vit aux crochets de sa grand-mère sans guère s’occuper de son fils. Il vit de petits trafics minables et s’est mis en tête d’élever des caniches de race avant de trouver à s’employer chez un riche Blanc. Matho, douze ans à peine, est laissé à lui-même après la mort brutale de son père. Il va trouver refuge dans une curieuse maison dont la propriétaire offre un toit à des orphelins comme lui en les employant comme dealers. Lizzie (Michelle Williams), la petite quarantaine, n’arrive pas à mettre la dernière main aux céramiques qu’elle doit exposer dans quelques jours à peine. Tout conspire à la déconcentrer de sa tâche : son travail administratif dans l’école d’art que dirige sa mère, son vieux père, son frère psychotique, la maison qu’elle loue dont la propriétaire refuse de remplacer la chaudière hors d’âge, jusqu’au pigeon que son chat a laissé pour mort et que Lizzie se voit contrainte de soigner….

Lizzie (Michelle Williams), la petite quarantaine, n’arrive pas à mettre la dernière main aux céramiques qu’elle doit exposer dans quelques jours à peine. Tout conspire à la déconcentrer de sa tâche : son travail administratif dans l’école d’art que dirige sa mère, son vieux père, son frère psychotique, la maison qu’elle loue dont la propriétaire refuse de remplacer la chaudière hors d’âge, jusqu’au pigeon que son chat a laissé pour mort et que Lizzie se voit contrainte de soigner…. Mario mène une vie d’ermite, centrée sur son travail aux Objets trouvés de la ville de Madrid. Un jour on lui ramène une valise rouge abandonnée au fond d’un fleuve. En examinant son contenu, il y découvre les ossements d’un nouveau-né. Face à l’inertie de la police, il décide de mener seul l’enquête.

Mario mène une vie d’ermite, centrée sur son travail aux Objets trouvés de la ville de Madrid. Un jour on lui ramène une valise rouge abandonnée au fond d’un fleuve. En examinant son contenu, il y découvre les ossements d’un nouveau-né. Face à l’inertie de la police, il décide de mener seul l’enquête. Nous sommes en 1972. Le petit Thomas a huit ans. Il est le troisième fils de Robert (Quim Gutierrez) et Colette (Nadia Tereszkiewicz), un couple de Français expatriés à Madagascar où Robert, sous-officier dans l’armée de l’air, a été muté sur la base 181 tandis que Colette, femme au foyer, assure la charge du ménage. Thomas est un enfant timide qui n’aime rien tant que de lire les aventures de Fantomette. Il observe sans toujours les comprendre les adultes qui l’entourent.

Nous sommes en 1972. Le petit Thomas a huit ans. Il est le troisième fils de Robert (Quim Gutierrez) et Colette (Nadia Tereszkiewicz), un couple de Français expatriés à Madagascar où Robert, sous-officier dans l’armée de l’air, a été muté sur la base 181 tandis que Colette, femme au foyer, assure la charge du ménage. Thomas est un enfant timide qui n’aime rien tant que de lire les aventures de Fantomette. Il observe sans toujours les comprendre les adultes qui l’entourent. Ewald, la quarantaine bien entamée, a quitté l’Autriche, où son vieux père se meurt dans un EHPAD, pour la Roumanie. Il décide de rompre avec la barmaid locale qui partageait sa vie pour prendre un nouveau départ. Dans un village perdu de l’arrière pays, il réhabilite une ancienne école pour en faire un centre d’accueil pour les jeunes du village dénommé « Sparta ». Une dizaine de gamins y passent leurs journées. Mais bientôt, leurs parents s’inquiètent du comportement d’Ewald et lui demandent des comptes.

Ewald, la quarantaine bien entamée, a quitté l’Autriche, où son vieux père se meurt dans un EHPAD, pour la Roumanie. Il décide de rompre avec la barmaid locale qui partageait sa vie pour prendre un nouveau départ. Dans un village perdu de l’arrière pays, il réhabilite une ancienne école pour en faire un centre d’accueil pour les jeunes du village dénommé « Sparta ». Une dizaine de gamins y passent leurs journées. Mais bientôt, leurs parents s’inquiètent du comportement d’Ewald et lui demandent des comptes. Noémie est une jeune adolescente québécoise. Élevée en foyer, elle brûle de retourner vivre chez sa mère. Frustrée de se le voir une fois encore interdire, elle fugue et rejoint Léa, une ancienne pensionnaire de son foyer, qui vit désormais à Montréal. Le copain de Lea la force à se prostituer. Sous l’emprise de Zach, le nouveau copain qu’elle se fait dans les jours qui suivent son installation à Montréal, Noémie va bientôt devoir suivre le même chemin.

Noémie est une jeune adolescente québécoise. Élevée en foyer, elle brûle de retourner vivre chez sa mère. Frustrée de se le voir une fois encore interdire, elle fugue et rejoint Léa, une ancienne pensionnaire de son foyer, qui vit désormais à Montréal. Le copain de Lea la force à se prostituer. Sous l’emprise de Zach, le nouveau copain qu’elle se fait dans les jours qui suivent son installation à Montréal, Noémie va bientôt devoir suivre le même chemin. Un soldat caparaçonné dans un uniforme qui semble tout droit sorti de la Première Guerre mondiale plonge dans les entrailles de la Terre où il croise une série de monstres terrifiants.

Un soldat caparaçonné dans un uniforme qui semble tout droit sorti de la Première Guerre mondiale plonge dans les entrailles de la Terre où il croise une série de monstres terrifiants. À quatre-vingt-dix ans passés, Alain Cavalier a toujours bon pied bon œil. Il nous livre, selon la méthode qui est devenue la sienne depuis déjà quarante ans, filmant lui-même derrière son Caméscope, des « personnes » plutôt que des « personnages », le portrait de trois de ses amis : Boris Bergman, le parolier d’Alain Bashung avec lequel Cavalier a failli réaliser un film en 1987 qui ne s’est jamais tourné, Maurice Bernart, le producteur de Thérèse, le film à succès d’Alain Cavalier en 1986, et Thierry Labelle, coursier qui embrassa brièvement le métier d’acteur pour tourner dans Libera me en 1993.

À quatre-vingt-dix ans passés, Alain Cavalier a toujours bon pied bon œil. Il nous livre, selon la méthode qui est devenue la sienne depuis déjà quarante ans, filmant lui-même derrière son Caméscope, des « personnes » plutôt que des « personnages », le portrait de trois de ses amis : Boris Bergman, le parolier d’Alain Bashung avec lequel Cavalier a failli réaliser un film en 1987 qui ne s’est jamais tourné, Maurice Bernart, le producteur de Thérèse, le film à succès d’Alain Cavalier en 1986, et Thierry Labelle, coursier qui embrassa brièvement le métier d’acteur pour tourner dans Libera me en 1993. Tristan (Niels Schneider), directeur de campagne d’une candidate de gauche aux élections législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Alors que son père se meurt dans un EHPAD, Tristan va chercher à identifier l’auteur de ce courrier, aidé de Fanny (Ariane Labed), sa colocatrice. Elle va les mener sur les traces de Pablo (Souheila Yacoub), une amie perdue de vue qui vit désormais dans une communauté écologiste en Bretagne.

Tristan (Niels Schneider), directeur de campagne d’une candidate de gauche aux élections législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Alors que son père se meurt dans un EHPAD, Tristan va chercher à identifier l’auteur de ce courrier, aidé de Fanny (Ariane Labed), sa colocatrice. Elle va les mener sur les traces de Pablo (Souheila Yacoub), une amie perdue de vue qui vit désormais dans une communauté écologiste en Bretagne.