Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, alors que la Lituanie vient d’être libérée du joug de l’occupation nazie, elle tombe sur celui, aussi féroce, des Soviétiques. Une poignée de partisans tente, dans les forêts, de combattre l’occupant, plaçant les habitants dans une situation délicate. Jurgis Pliauga, qui est devenu propriétaire terrien grâce au mariage d’une riche héritière confite en religion, est de ceux-là. Il héberge sur ses bois une petite troupe famélique de partisans et les ravitaille. Mais l’étau se resserre autour de lui et de Unte, son fils adoptif, quand arrive un peloton de soldats soviétiques.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, alors que la Lituanie vient d’être libérée du joug de l’occupation nazie, elle tombe sur celui, aussi féroce, des Soviétiques. Une poignée de partisans tente, dans les forêts, de combattre l’occupant, plaçant les habitants dans une situation délicate. Jurgis Pliauga, qui est devenu propriétaire terrien grâce au mariage d’une riche héritière confite en religion, est de ceux-là. Il héberge sur ses bois une petite troupe famélique de partisans et les ravitaille. Mais l’étau se resserre autour de lui et de Unte, son fils adoptif, quand arrive un peloton de soldats soviétiques.

Šarūnas Bartas (que j’ai le snobisme d’orthographier avec son macron sans qu’on y voie, j’espère, de biais politique) est le plus grand réalisateur lituanien contemporain. C’est en tous cas le plus connu hors des frontières. La Cinémathèque lui avait consacré en 2018 une rétrospective permettant de découvrir l’œuvre ambitieuse de ce cinéaste intimidant.

C’est que le cinéma de Bartas n’est pas gai. Mieux (ou pire) : il affiche une austérité revendiquée avec ses longs plans fixes sans dialogue.

Avec Au crépuscule, Bartas traite pour la première fois d’un sujet historique. Et non des moindres. La Lituanie, comme les deux autres pays baltes, tire une fierté légitime de la résistance qu’elle a opposée à ce qu’elle appelle la « double occupation », nazie d’abord, soviétique ensuite et aux souffrances que ces deux occupations successives lui ont infligées.

Bartas évite de tomber dans le défaut de magnifier la Résistance. Il fait au contraire du petit groupe de patriotes perdus au fond des bois un portrait dénué de tout héroïsme, presque pathétique. On ne voit pas de fiers combattants, mais de pauvres hères, transis de froid, méconnaissables sous leurs guenilles, que la foi dans leur cause a abandonné depuis longtemps cédant la place à l’obstination têtue de survivre malgré tout. Refusant tout manichéisme, Bartas montre que cette petite troupe est divisée par des rivalités sordides et que la médiocrité, voire la duplicité, y a tout autant sa place que dans le camps adverse.

Même situation dans la famille de Jurgis, elle aussi déchirée par un long passif.

Le problème reste la forme de ce cinéma là.

Bartas reste fidèle à sa façon de tourner. Il filme la campagne lituanienne des années quarante, ses mornes plaines enneigées écrasées sous un ciel bas et lourd, comme il tournait déjà ses films précédents. Aucun lyrisme dans ce cinéma là. Aucun recul sur une situation historique plus large – au grand dam d’un auditoire qui ne connaît pas toujours les subtilités de l’histoire lituanienne et qui parfois peine à distinguer les uniformes des uns et des autres.

Au crépuscule dure plus de deux heures. On en sort marqué, essoré par les demi-jours laiteux de l’hiver balte. On n’a pas appris grand-chose de l’histoire méconnue de ce pays. Et on se sent un peu frustré de ne pas avoir non plus été touché par cette histoire pourtant édifiante.

Fondé au début du vingtième siècle par un modeste tanneur toscan, Gucci est devenu une marque de luxe internationalement réputée. Dans les 70ies, l’entreprise familiale est co-dirigée par les deux fils du fondateur, Rodolfo (Jeremy Irons) et Aldo (Al Pacino). Ils se déchirent sur la stratégie à suivre. Rodolfo, esthète florentin, est soucieux de qualité avant tout ; Aldo, installé à New York, veut internationaliser la marque, quitte à encourager en sous-main la contrefaçon.

Fondé au début du vingtième siècle par un modeste tanneur toscan, Gucci est devenu une marque de luxe internationalement réputée. Dans les 70ies, l’entreprise familiale est co-dirigée par les deux fils du fondateur, Rodolfo (Jeremy Irons) et Aldo (Al Pacino). Ils se déchirent sur la stratégie à suivre. Rodolfo, esthète florentin, est soucieux de qualité avant tout ; Aldo, installé à New York, veut internationaliser la marque, quitte à encourager en sous-main la contrefaçon. Benjamin (Benoît Magimel) est, de son propre aveu, acteur raté et professeur de théâtre. D’anodines douleurs au dos ont révélé un cancer de stade 4 au pancréas. L’issue en sera fatale, à très court terme, sans espoir de survie. C’est au professeur Eddé (le docteur Gabriel Sara quasiment dans son propre rôle) et à son assistante Eugénie (Cécile de France) de l’annoncer à Benjamin et à sa mère et de leur rendre les derniers mois à vivre les moins douloureux possibles.

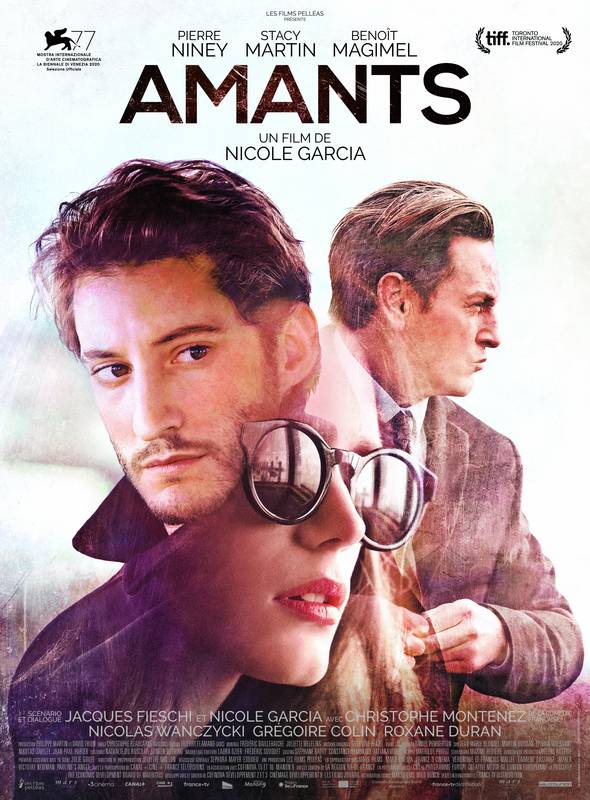

Benjamin (Benoît Magimel) est, de son propre aveu, acteur raté et professeur de théâtre. D’anodines douleurs au dos ont révélé un cancer de stade 4 au pancréas. L’issue en sera fatale, à très court terme, sans espoir de survie. C’est au professeur Eddé (le docteur Gabriel Sara quasiment dans son propre rôle) et à son assistante Eugénie (Cécile de France) de l’annoncer à Benjamin et à sa mère et de leur rendre les derniers mois à vivre les moins douloureux possibles. Lisa (Stacy Martin) et Simon (Pierre Niney) sont jeunes et fusionnels. Ils forment un couple inséparable que la vie va pourtant séparer. Mais quelques années plus tard, alors que Lisa a refait sa vie avec Léo (Benoît Magimel), les hasards de l’existence vont les réunir à nouveau.

Lisa (Stacy Martin) et Simon (Pierre Niney) sont jeunes et fusionnels. Ils forment un couple inséparable que la vie va pourtant séparer. Mais quelques années plus tard, alors que Lisa a refait sa vie avec Léo (Benoît Magimel), les hasards de l’existence vont les réunir à nouveau. Olga est une jeune gymnaste ukrainienne surdouée. Elle se prépare d’arrache-pied aux prochains championnats d’Europe. Mais la politique va la rattraper.

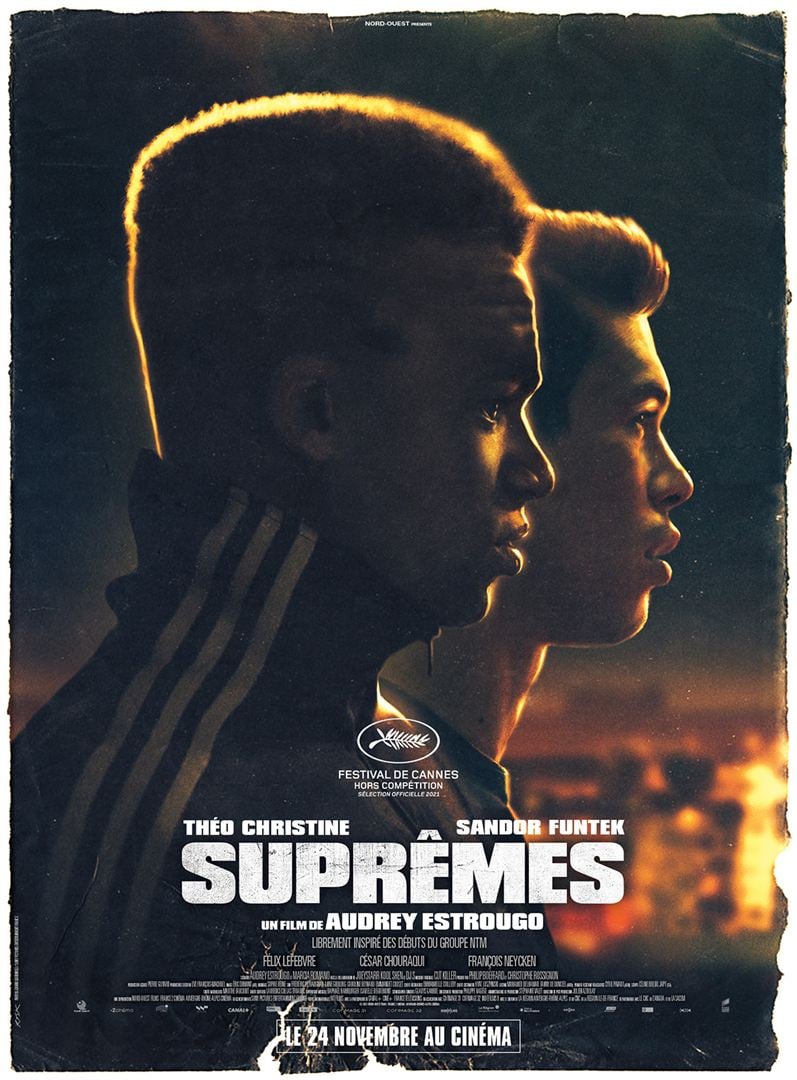

Olga est une jeune gymnaste ukrainienne surdouée. Elle se prépare d’arrache-pied aux prochains championnats d’Europe. Mais la politique va la rattraper. Nous sommes à la fin des années 80, dans les cités du 9-3. Le rap vient d’arriver en France. Didier et son ami Bruno, deux graffeurs, écrivent des textes qui expriment leur colère et leur mal-être ; leur ami Franck les met en musique. Un groupe se crée. Il s’appellera Supreme NTM. Didier, Bruno et Franck prennent des noms de scène : ce sera JoeyStarr, Kool Shen et DJ S. Un manager prendra le destin du groupe en main ; un autre les fera signer chez Sony où ils sortiront leur premier album en 1991.

Nous sommes à la fin des années 80, dans les cités du 9-3. Le rap vient d’arriver en France. Didier et son ami Bruno, deux graffeurs, écrivent des textes qui expriment leur colère et leur mal-être ; leur ami Franck les met en musique. Un groupe se crée. Il s’appellera Supreme NTM. Didier, Bruno et Franck prennent des noms de scène : ce sera JoeyStarr, Kool Shen et DJ S. Un manager prendra le destin du groupe en main ; un autre les fera signer chez Sony où ils sortiront leur premier album en 1991. Au début des années soixante, dans une université de province, Anne (Anamaria Vartolomei) suit des études de lettres pour s’affranchir du milieu populaire dont elle est issue et pour réaliser un rêve : l’écriture. Elle vit l’existence banale des jeunes filles de son âge : la succession des cours, la sororité de ses voisines de Cité U, quelques flirts plus ou moins poussés…

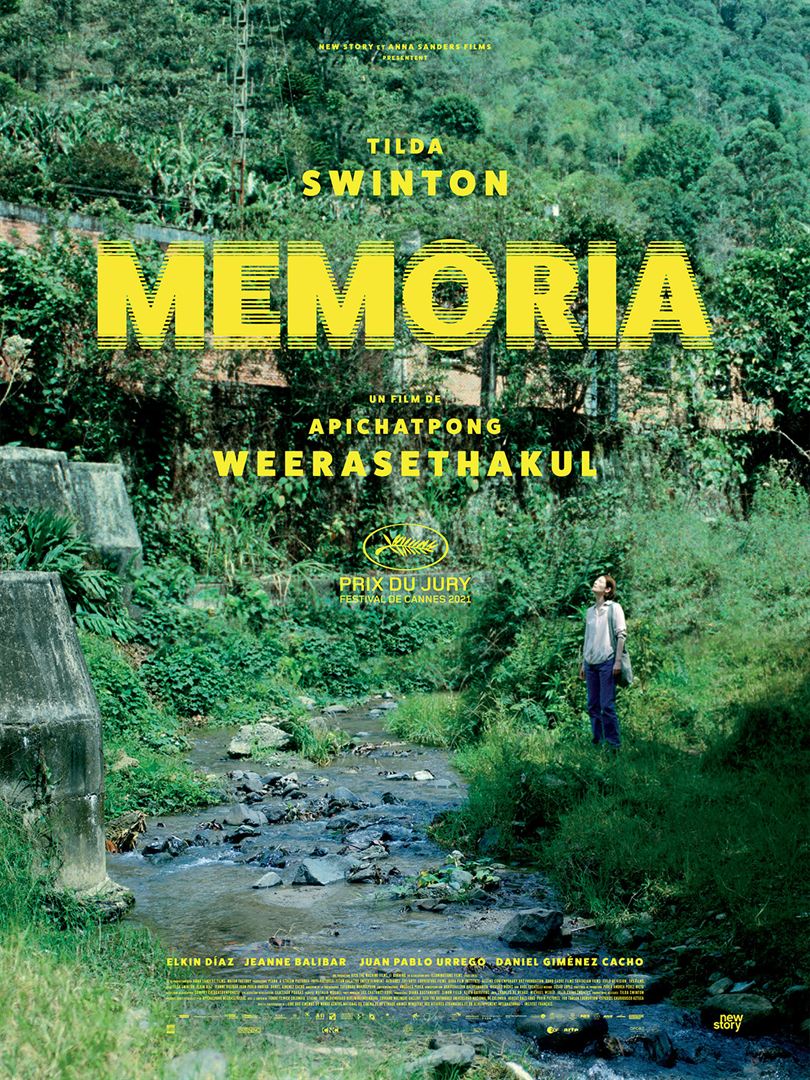

Au début des années soixante, dans une université de province, Anne (Anamaria Vartolomei) suit des études de lettres pour s’affranchir du milieu populaire dont elle est issue et pour réaliser un rêve : l’écriture. Elle vit l’existence banale des jeunes filles de son âge : la succession des cours, la sororité de ses voisines de Cité U, quelques flirts plus ou moins poussés… Jessica (Tilda Swinton) est Anglaise et vit en Colombie à Medellin. Elle est venue quelques jours à Bogota au chevet de sa sœur. Mais son sommeil est soudain troublé par un bruit sourd et violent. Pour lutter contre cet acouphène déstabilisant, Jessica consulte sans succès un médecin. Elle contacte un acousticien dont elle perdra ensuite la trace. Elle croise le chemin d’une archéologue française (Jeanne Balibar) qui lui montre des restes humains retrouvés dans des excavations.

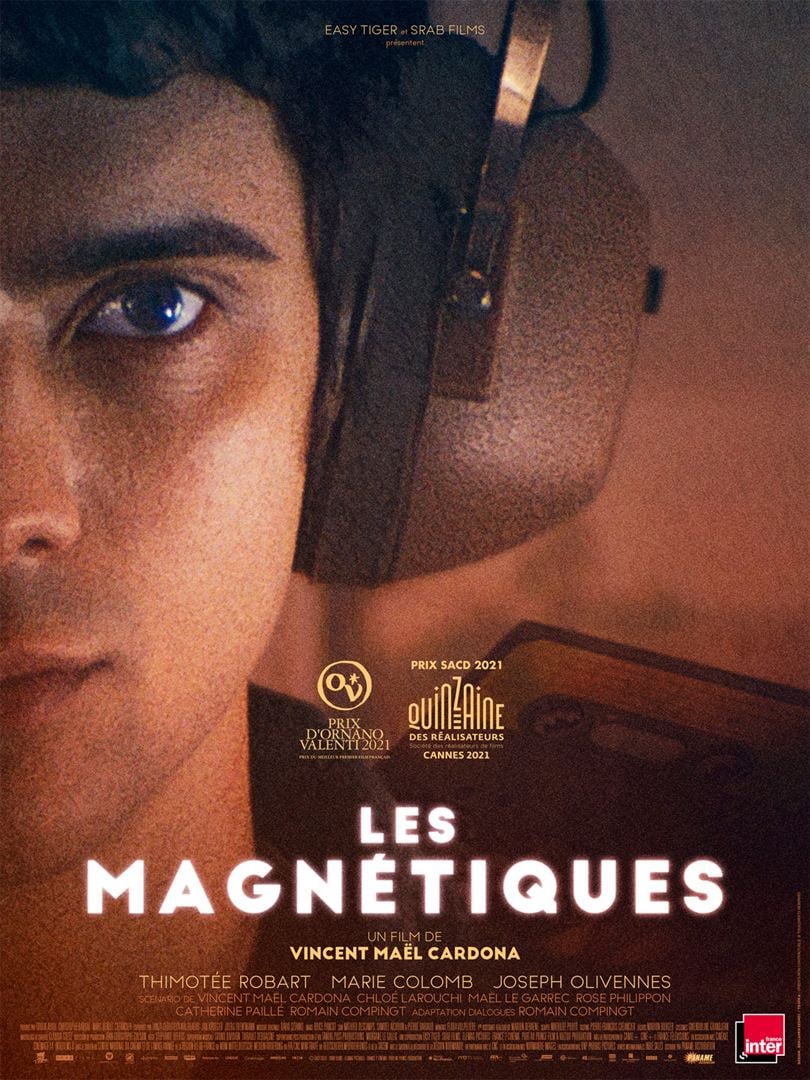

Jessica (Tilda Swinton) est Anglaise et vit en Colombie à Medellin. Elle est venue quelques jours à Bogota au chevet de sa sœur. Mais son sommeil est soudain troublé par un bruit sourd et violent. Pour lutter contre cet acouphène déstabilisant, Jessica consulte sans succès un médecin. Elle contacte un acousticien dont elle perdra ensuite la trace. Elle croise le chemin d’une archéologue française (Jeanne Balibar) qui lui montre des restes humains retrouvés dans des excavations. Mai 1981. François Mitterrand vient de remporter les élections présidentielles, soulevant une immense espérance dans le peuple de gauche. Philippe (Timothée Robart) ne communie pas à la liesse générale, obnubilé par sa seule passion : le son. Effacé et timide, Philippe assiste Jérôme son frère aîné (Joseph Olivennes) qui anime une radio pirate.

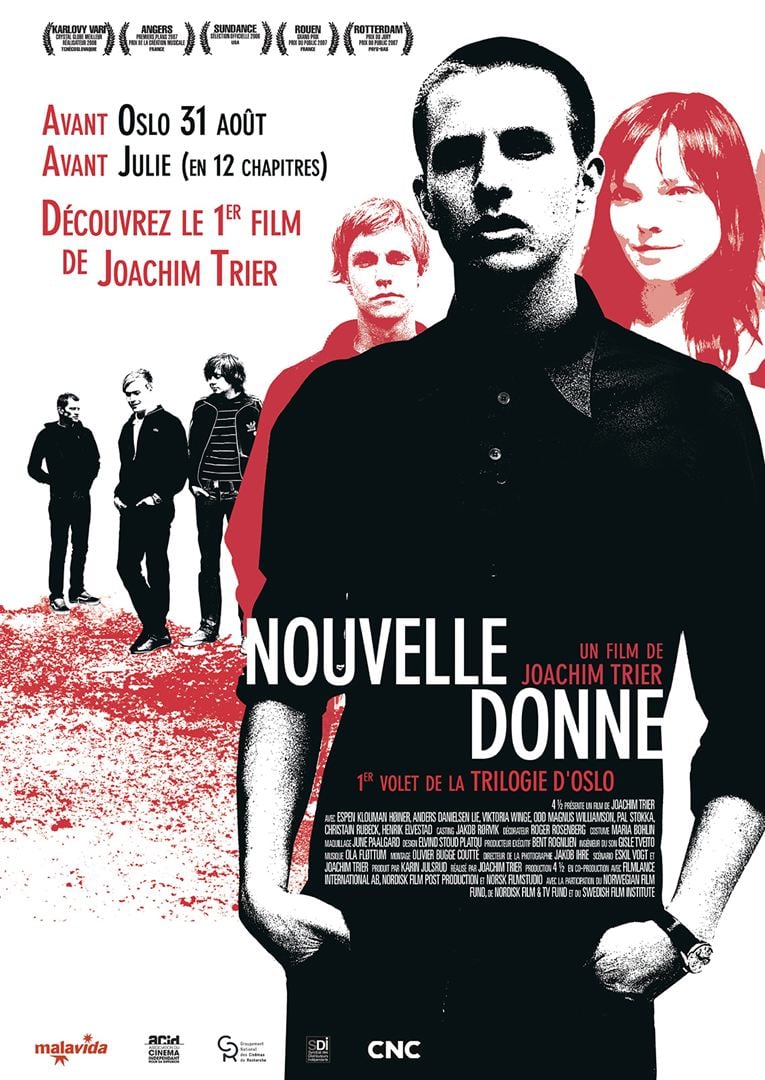

Mai 1981. François Mitterrand vient de remporter les élections présidentielles, soulevant une immense espérance dans le peuple de gauche. Philippe (Timothée Robart) ne communie pas à la liesse générale, obnubilé par sa seule passion : le son. Effacé et timide, Philippe assiste Jérôme son frère aîné (Joseph Olivennes) qui anime une radio pirate. À Oslo, de nos jours, Phillip (Anders Danielsen Lie) et Erik (Espen Klouman-Høiner) sont deux jeunes hommes passionnés d’écriture. Ils ont chacun écrit leur premier roman qu’ils rêvent de publier.

À Oslo, de nos jours, Phillip (Anders Danielsen Lie) et Erik (Espen Klouman-Høiner) sont deux jeunes hommes passionnés d’écriture. Ils ont chacun écrit leur premier roman qu’ils rêvent de publier.