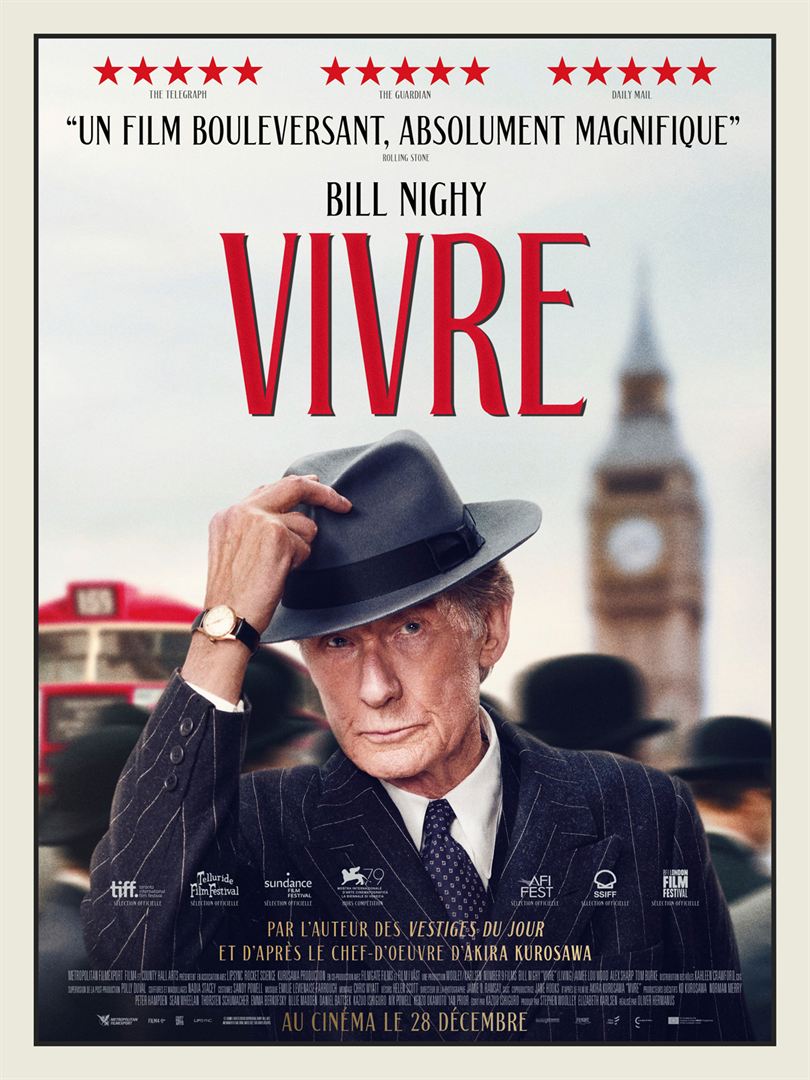

Sans jamais déroger à ses habitudes, Mr Williams, un gentleman d’une cinquantaine d’années, prend chaque matin le train de banlieue pour Londres. Il y dirige le bureau des Travaux publics de la municipalité. Les cinq fonctionnaires placés sous ses ordres y font régner une routine administrative qui ne connaît aucune dérogation : dès qu’un dossier soulève une difficulté, il est soigneusement mis de côté.

Sans jamais déroger à ses habitudes, Mr Williams, un gentleman d’une cinquantaine d’années, prend chaque matin le train de banlieue pour Londres. Il y dirige le bureau des Travaux publics de la municipalité. Les cinq fonctionnaires placés sous ses ordres y font régner une routine administrative qui ne connaît aucune dérogation : dès qu’un dossier soulève une difficulté, il est soigneusement mis de côté.

Mais la vie monotone de Mr Williams est remise en cause par la funeste nouvelle que lui confirme son docteur : un cancer incurable lui laisse à peine quelques mois à vivre. Que faire de ce temps qui reste pour donner un peu de sens à une vie qui n’en avait guère ?

Ce film d’Oliver Hermanus est une entreprise déroutante. C’est la reprise, quasiment à l’identique, du film de Kurosawa de 1952. Tout y est : le même héros engoncé dans une routine étouffante et brutalement confronté à la finitude de sa vie, la même époque, celle de l’immédiat après-guerre, les mêmes administrations courtelinesques aux procédures déshumanisantes contre lesquelles vient se fracasser un collectif de femmes qui souhaitent la transformation d’un espace désaffecté en aire de jeux. Mr Williams déploiera exactement les mêmes stratégies que M. Watanabe face à la mort inéluctable : il partagera une nuit de beuverie avec un écrivain dans une station balnéaire, il prendra le thé avec une jeune employée de son service dont la fraîcheur le touche, il sacrificiera ses dernières forces à réaliser l’aire de jeux qui s’était jusqu’alors heurtée à l’inertie de son administration. Cette dernière entreprise nous est révélée dans le film de Kurosawa comme dans son remake par une série de récits racontés sous forme de flashbacks par les participants à ses funérailles.

Pourquoi faire le remake d’un chef d’oeuvre ? Psycho de Gus Van Sant, West Side Story de Steven Spielberg…. à chaque fois la même question se pose. Et les mêmes réponses peuvent y être apportées : pour rendre hommage à un chef d’oeuvre, pour lui redonner une actualité qu’il a perdue, pour le transposer dans un autre lieu et dans un autre temps et ainsi en démontrer l’universalité et l’intemporalité. Le pari ici ne tient pas à un changement d’époque mais à un changement de lieu. Et il est très malin : quoi de plus compassé, quoi de plus cérémoniel que la vie d’un fonctionnaire japonais sinon celle d’un fonctionnaire anglais ?!

L’idée en est semble-t-il venue lors d’un dîner partagé entre le producteur du film Stephen Woolley, Bill Nighy, son acteur principal, et Kazuo Ishiguro, le plus japonais des Prix Nobel britanniques et le plus britannique des romanciers japonais.

Le résultat est impeccable. Mais il laisse sans réponse une question abyssale : pourquoi aller voir le remake plutôt que revoir l’original ?

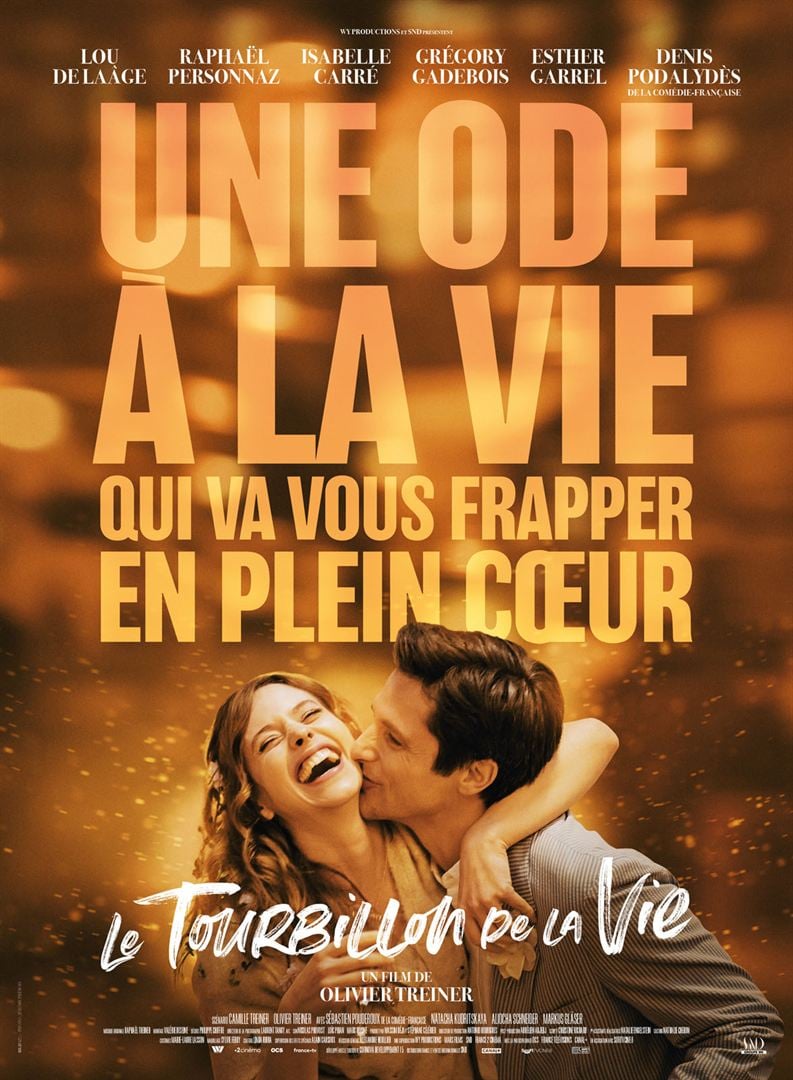

Et si ? Et si Julia, alors qu’elle était encore adolescente, était partie cette nuit-là à Berlin pour y assister à la chute du Mur, provoquant la colère de son père et l’interruption de ses études de piano ? Et si Julia n’avait pas rencontré Paul dans une librairie un jour d’orage ? Et si Julia n’avait pas remporté le concours Clara-Schuman et avait dû renoncer à la brillante carrière de soliste qui s’offrait à elle ? Et si, à la veille de son premier concert, elle avait eu un accident de scooter qui lui aurait fait perdre l’usage de sa main droite et aurait provoqué une fausse couche ? Et si….

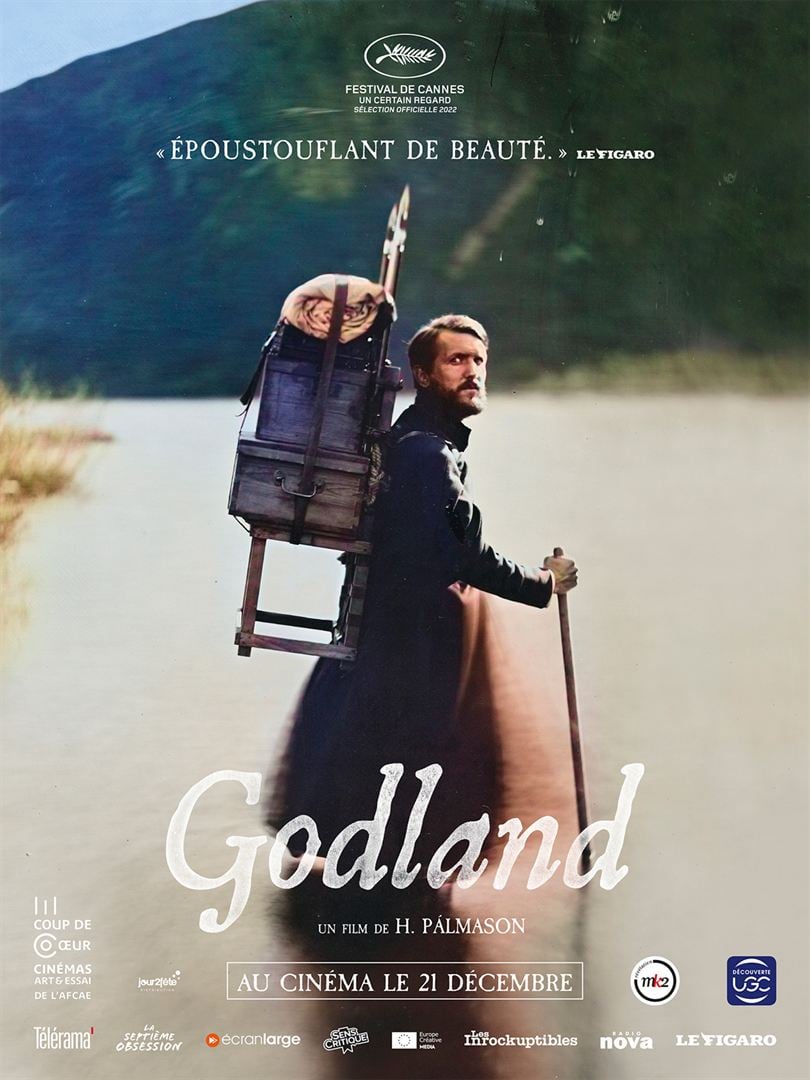

Et si ? Et si Julia, alors qu’elle était encore adolescente, était partie cette nuit-là à Berlin pour y assister à la chute du Mur, provoquant la colère de son père et l’interruption de ses études de piano ? Et si Julia n’avait pas rencontré Paul dans une librairie un jour d’orage ? Et si Julia n’avait pas remporté le concours Clara-Schuman et avait dû renoncer à la brillante carrière de soliste qui s’offrait à elle ? Et si, à la veille de son premier concert, elle avait eu un accident de scooter qui lui aurait fait perdre l’usage de sa main droite et aurait provoqué une fausse couche ? Et si…. Jeune pasteur danois, Lucas est missionné par son père, pasteur comme lui-même, pour aller construire une église en Islande qui, à la fin du XIXème siècle était encore sous domination danoise. Le jeune homme, passionné de photographie emporte avec lui son matériel pour immortaliser quelques scènes. Après une longue traversée, le prêtre de constitution fragile débarque sur l’île hostile qu’il a l’intention de traverser de part en part. Quelques cavaliers l’accompagnent dont il ne parle ni ne comprend la langue. Au terme de son odyssée, Lucas arrivera enfin à destination.

Jeune pasteur danois, Lucas est missionné par son père, pasteur comme lui-même, pour aller construire une église en Islande qui, à la fin du XIXème siècle était encore sous domination danoise. Le jeune homme, passionné de photographie emporte avec lui son matériel pour immortaliser quelques scènes. Après une longue traversée, le prêtre de constitution fragile débarque sur l’île hostile qu’il a l’intention de traverser de part en part. Quelques cavaliers l’accompagnent dont il ne parle ni ne comprend la langue. Au terme de son odyssée, Lucas arrivera enfin à destination. Pietro a une dizaine d’années. Turinois, garçon des villes, il passe ses vacances chaque année avec ses parents dans les montagnes du Val d’Aoste où son père, passionné de randonnée, l’entraîne à l’assaut des cimes. Pietro s’y lie d’amitié avec Bruno, un orphelin élevé à la dure par son oncle et sa tante. Malgré leurs différences de classe et leurs choix de vie antagonistes, Pietro décidant de partir au bout du monde alors que Bruno ne franchira jamais les limites de sa vallée, une amitié profonde et durable cimentera les deux hommes.

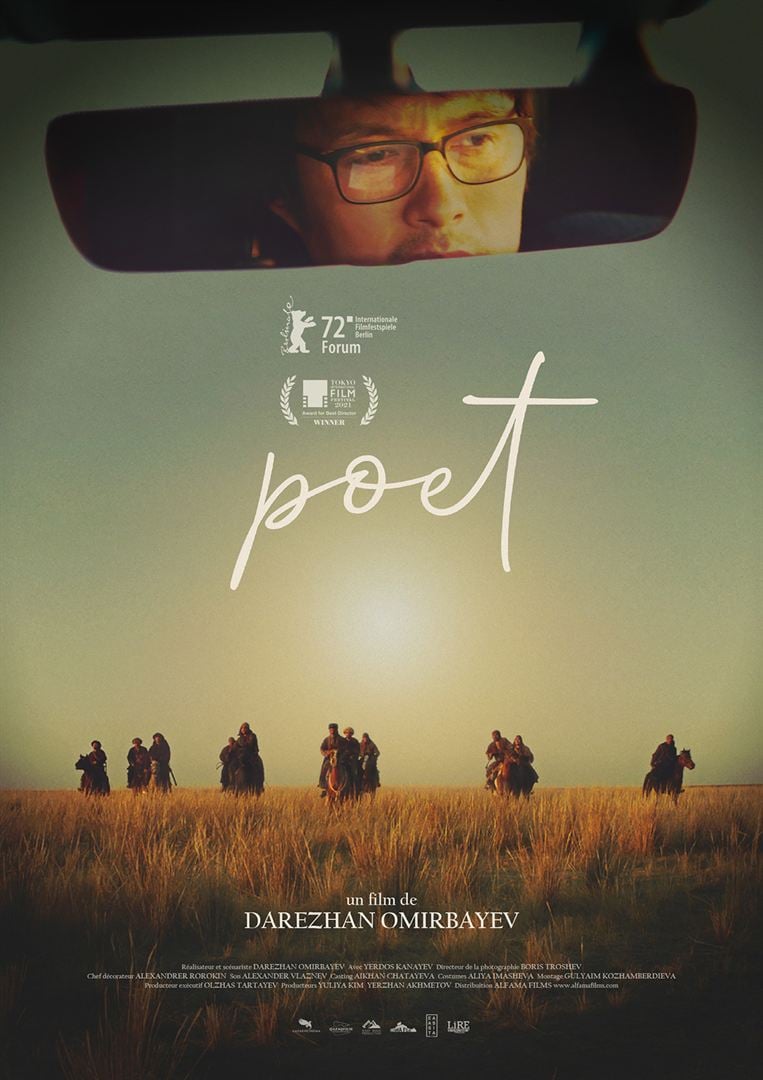

Pietro a une dizaine d’années. Turinois, garçon des villes, il passe ses vacances chaque année avec ses parents dans les montagnes du Val d’Aoste où son père, passionné de randonnée, l’entraîne à l’assaut des cimes. Pietro s’y lie d’amitié avec Bruno, un orphelin élevé à la dure par son oncle et sa tante. Malgré leurs différences de classe et leurs choix de vie antagonistes, Pietro décidant de partir au bout du monde alors que Bruno ne franchira jamais les limites de sa vallée, une amitié profonde et durable cimentera les deux hommes. Marié et père de famille, Didar travaille à Almaty dans un journal au bord de la faillite. Il a une passion, la poésie, et un modèle, Makhambet Utemisov, un poète kazakh du 19e siècle, qui s’est rebellé contre les autorités et qui a connu une fin tragique.

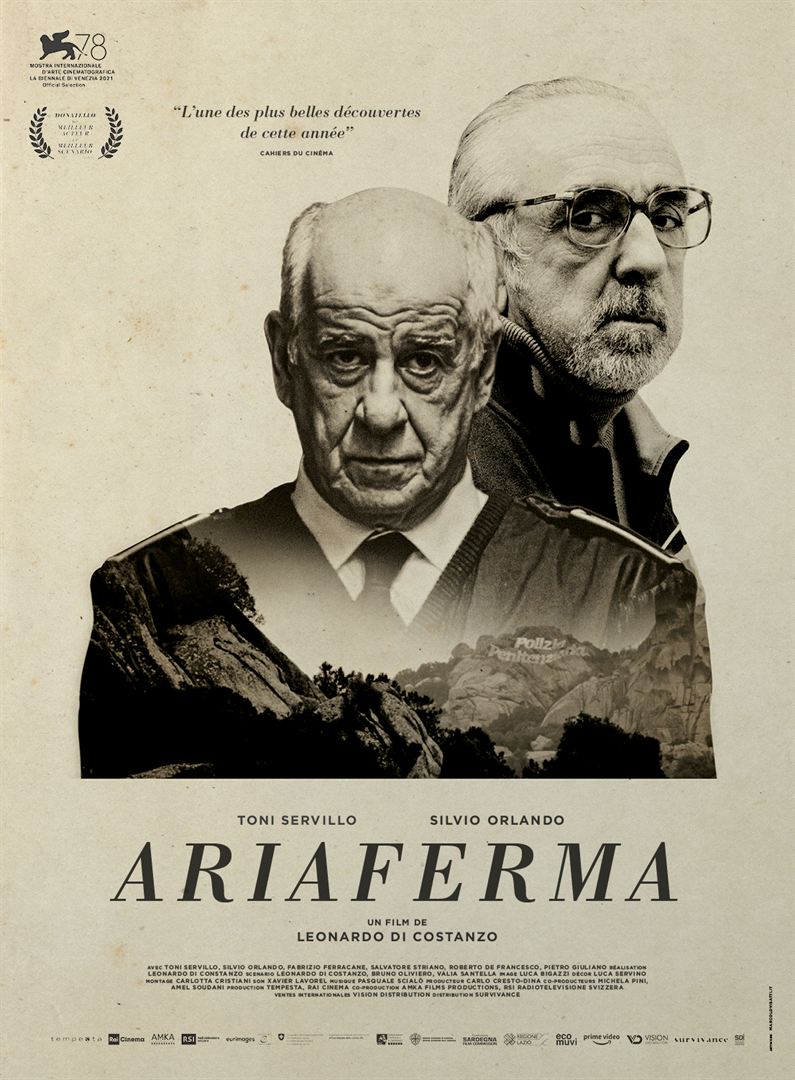

Marié et père de famille, Didar travaille à Almaty dans un journal au bord de la faillite. Il a une passion, la poésie, et un modèle, Makhambet Utemisov, un poète kazakh du 19e siècle, qui s’est rebellé contre les autorités et qui a connu une fin tragique. En Sardaigne, au cœur de l’hiver, un pénitencier au bord de la ruine est sur le point de fermer définitivement ses portes. Ses derniers gardiens célèbrent tristement sa fermeture tandis que sa directrice a déjà fait ses cartons. Mais un ultime contretemps empêche le transfert d’une douzaine de prisonniers. Ils sont regroupés dans une aile de la prison sous le contrôle d’une poignée de gardes le temps de leur trouver un toit.

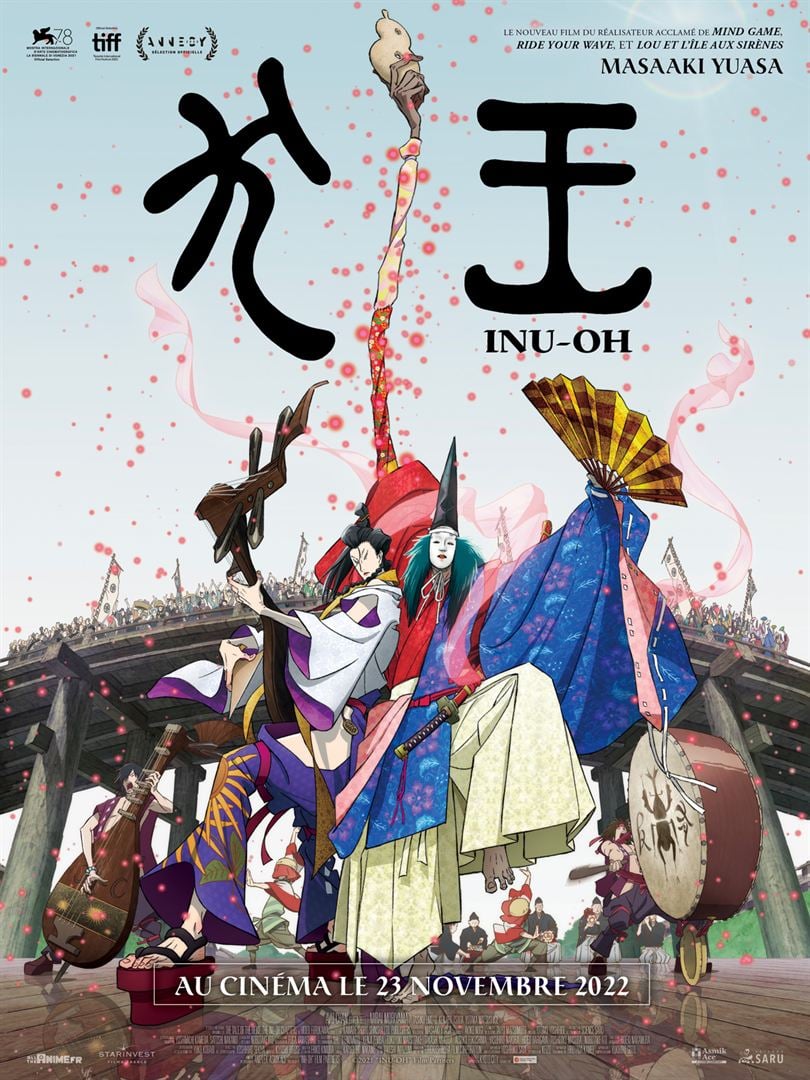

En Sardaigne, au cœur de l’hiver, un pénitencier au bord de la ruine est sur le point de fermer définitivement ses portes. Ses derniers gardiens célèbrent tristement sa fermeture tandis que sa directrice a déjà fait ses cartons. Mais un ultime contretemps empêche le transfert d’une douzaine de prisonniers. Ils sont regroupés dans une aile de la prison sous le contrôle d’une poignée de gardes le temps de leur trouver un toit. Au XIVème siècle, au Japon, Tomona, un jeune orphelin frappé de cécité joue du biwa en nourrissant le projet de venger son père assassiné. Dans les rues de Kyoto, il rencontre Inu-Oh, une étrange créature aux bras démesurément longs et au visage monstrueux caché par un masque. C’est le fils du directeur de la plus célèbre troupe de théâtre nô de la capitale impériale. Les deux jeunes gens forment un duo décapant dont les concerts révolutionnaires rencontrent un immense succès.

Au XIVème siècle, au Japon, Tomona, un jeune orphelin frappé de cécité joue du biwa en nourrissant le projet de venger son père assassiné. Dans les rues de Kyoto, il rencontre Inu-Oh, une étrange créature aux bras démesurément longs et au visage monstrueux caché par un masque. C’est le fils du directeur de la plus célèbre troupe de théâtre nô de la capitale impériale. Les deux jeunes gens forment un duo décapant dont les concerts révolutionnaires rencontrent un immense succès. « Le Silence de Luma ». Je continue, sans aucun succès à ce jour, à faire de l’oeil avec cette proposition de titre au DRH de Libération (ou de Télérama ?) dans l’espoir insensé qu’il cherche à recruter un critique de cinéma . Elle est assez obscure même si elle se veut très maline. Certains auront peut-être reconnu ma fine allusion au film des frères Dardenne, Le Silence de Lorna.

« Le Silence de Luma ». Je continue, sans aucun succès à ce jour, à faire de l’oeil avec cette proposition de titre au DRH de Libération (ou de Télérama ?) dans l’espoir insensé qu’il cherche à recruter un critique de cinéma . Elle est assez obscure même si elle se veut très maline. Certains auront peut-être reconnu ma fine allusion au film des frères Dardenne, Le Silence de Lorna. Dans l’arrière-pays tunisien, au lever du soleil, un pick-up vient chercher la vingtaine d’hommes et de femmes qui vont, toute la journée, cueillir les figues d’un verger. Le patient travail sous la frondaison des arbres fruitiers s’effectue lentement. Les jeunes filles échangent des confidences, sous le regard des aînés. Des relations s’ébauchent…

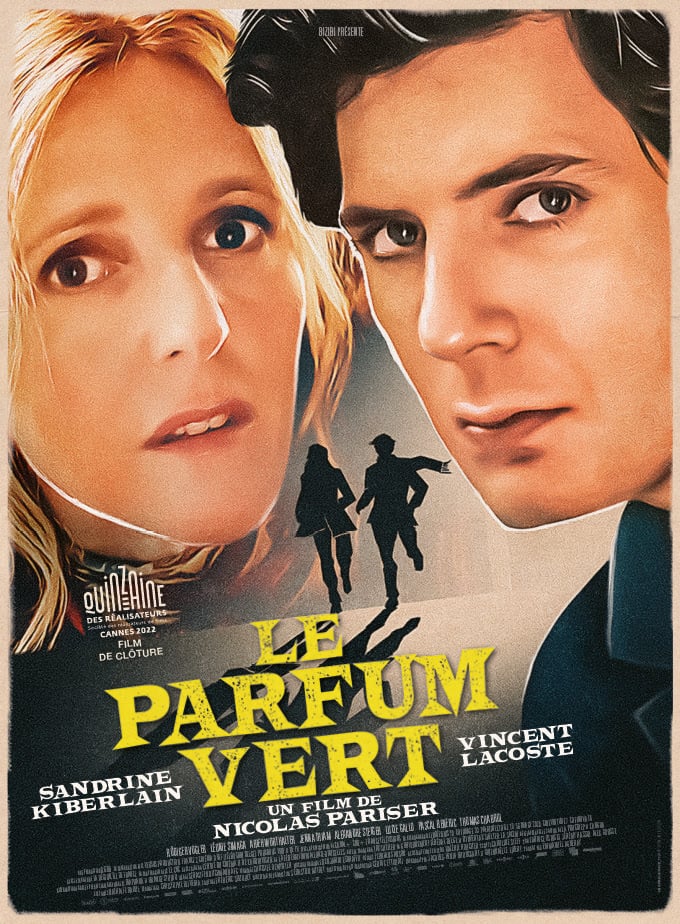

Dans l’arrière-pays tunisien, au lever du soleil, un pick-up vient chercher la vingtaine d’hommes et de femmes qui vont, toute la journée, cueillir les figues d’un verger. Le patient travail sous la frondaison des arbres fruitiers s’effectue lentement. Les jeunes filles échangent des confidences, sous le regard des aînés. Des relations s’ébauchent… Vlad, un acteur de la Comédie-Française meurt sur scène. Il a le temps de murmurer à l’oreille de Martin (Vincent Lacoste), un autre sociétaire, le nom de la mystérieuse organisation qui l’a empoisonné : le Parfum vert. Avec Claire (Sandrine Kiberlain), une bédéiste, Martin, que la police soupçonne du crime de Vlad, part à la poursuite de ces criminels à Bruxelles et à Budapest où ils ont l’intention de profiter d’une représentation de L’Illusion comique qu’y donne la Comédie-Française pour s’y approprier une arme technologique de fabrication chinoise.

Vlad, un acteur de la Comédie-Française meurt sur scène. Il a le temps de murmurer à l’oreille de Martin (Vincent Lacoste), un autre sociétaire, le nom de la mystérieuse organisation qui l’a empoisonné : le Parfum vert. Avec Claire (Sandrine Kiberlain), une bédéiste, Martin, que la police soupçonne du crime de Vlad, part à la poursuite de ces criminels à Bruxelles et à Budapest où ils ont l’intention de profiter d’une représentation de L’Illusion comique qu’y donne la Comédie-Française pour s’y approprier une arme technologique de fabrication chinoise.