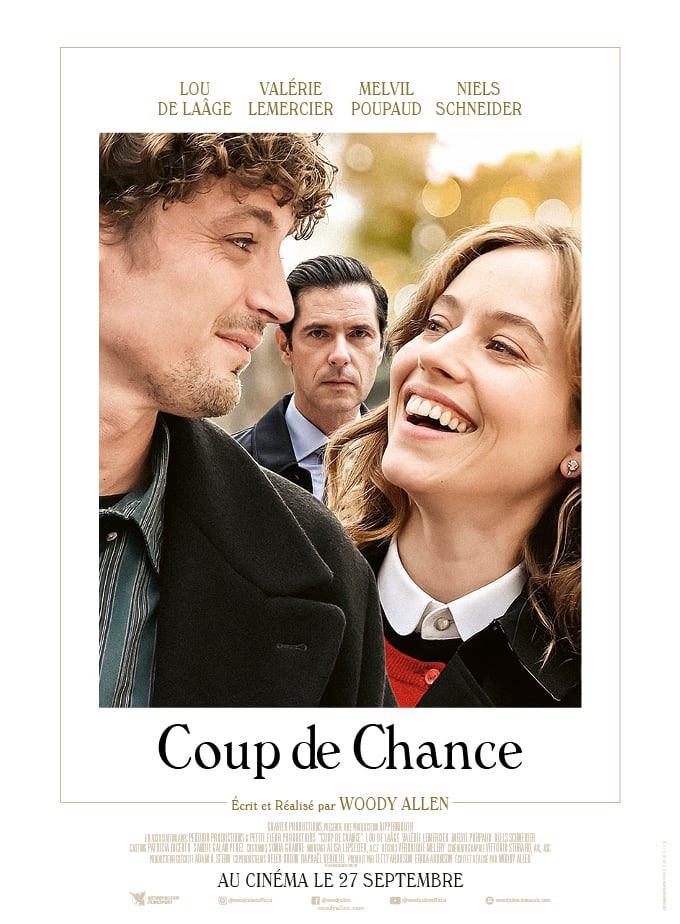

Fanny Moreau (Lou de Laâge), après un premier mariage raté, a rencontré Jean Fournier (Melvil Poupaud), un homme d’affaires à la réputation sulfureuse qui s’est immédiatement épris d’elle et l’a épousée dans l’année. Fanny y trouve son compte mais ne se satisfait pas totalement d’être devenue une femme-trophée. Ses retrouvailles avec Alain Aubert (Niels Schneider), un ancien camarade d’école, et la liaison qui se noue bientôt entre les deux amants font prendre conscience à Fanny de l’impasse de son couple. Mais Jean, férocement jaloux, ne l’entend pas de cette oreille.

Fanny Moreau (Lou de Laâge), après un premier mariage raté, a rencontré Jean Fournier (Melvil Poupaud), un homme d’affaires à la réputation sulfureuse qui s’est immédiatement épris d’elle et l’a épousée dans l’année. Fanny y trouve son compte mais ne se satisfait pas totalement d’être devenue une femme-trophée. Ses retrouvailles avec Alain Aubert (Niels Schneider), un ancien camarade d’école, et la liaison qui se noue bientôt entre les deux amants font prendre conscience à Fanny de l’impasse de son couple. Mais Jean, férocement jaloux, ne l’entend pas de cette oreille.

Triquard aux Etats-Unis, Woody Allen est de retour pour son cinquantième film, tourné dans un Paris de carte postale – comme le furent Tour le monde dit I Love You et Midnight in Paris – où l’on s’amuse à reconnaître des lieux familiers devenus, grâce à Emily in Paris, mondialement célèbres : l’avenue Montaigne, la place Monge, les jardins du Palais-Royal (oui ! on pourra dire que la fenêtre de mon bureau – il s’agit en fait d’un velux sous les combles – apparaît dans un plan de Woody Allen !), le Café de l’époque…

Tourné en français, avec des acteurs français, il a, comme le Canada dry de nos 80ies, la couleur d’un Woody Allen, sans en avoir tout à fait le goût. Ses dialogues sont toujours aussi millimétrés ; mais ils n’ont pas en français la même musique. Quant à sa mise en scène, toujours aussi efficace, sans aucun temps mort, qui, malgré les quatre-vingt-sept ans du vieux réalisateur, n’a rien perdu de son énergie et de sa jeunesse, elle a produit sur moi un effet paradoxal : la perfection de son horlogerie est trop lisse pour me toucher.

Le scénario de Coup de chance est un vaudeville de l’adultère bourgeois (les affres de Fanny couplés à la jalousie de Jean) qui tourne au polar dont on n’a le droit de ne rien dire sans spoiler la fin du film. Il n’est, comme souvent chez Woody Allen, qu’un prétexte à une comédie de mœurs. La comédie n’est pas très drôle, comme si le maestro s’était lentement dépouillé avec l’âge de ce goût de la punchline, du trait d’humour, qui avait fait sa célébrité.

Coup de chance se passe dans la (très) haute bourgeoisie parisienne. On peut trouver à redire à cette artificialité hors sol et sortir un carton rouge quand Fanny dit à sa bonne en tablier blanc : « Suzanne, Monsieur prendra un cognac », quand le chauffeur de nos héros les conduit dans leur gentilhommière en Normandie, qu’on croirait tout droit sortie d’une publicité de bellesdemeures.com ou encore quand les amis de Jean évoquent leurs prochaines vacances en Polynésie.

Mais on trouvait moins à redire quand Woody Allen – qui ne joue pas sur le même terrain qu’un Ken Loach et n’y a jamais prétendu – filmait exactement les mêmes milieux new-yorkais.

Coup de chance laisse une impression mitigée. ce n’est pas un chef d’œuvre, à mille coudées des plus grands films new-yorkais du maître, ou même de son Match Point londonien auquel il emprunte en partie son intrigue. Mais c’est un film plaisant, porté par un trio d’acteurs enthousiasmants (Lou de Laâge porte divinement bien le col roulé moulant, Melvil Poupaud est aussi toxique que dans L’Amour et les Forêts, le rôle de Valérie Lemercier, scandaleusement vieillie et amochie, monte en puissance dans la seconde partie).

Assistante de production dans une agence de publicité, Angela sillonne interminablement Bucarest au volant de sa voiture pour trouver une victime d’un accident du travail qui interviendra dans la publicité commandée par une multinationale autrichienne.

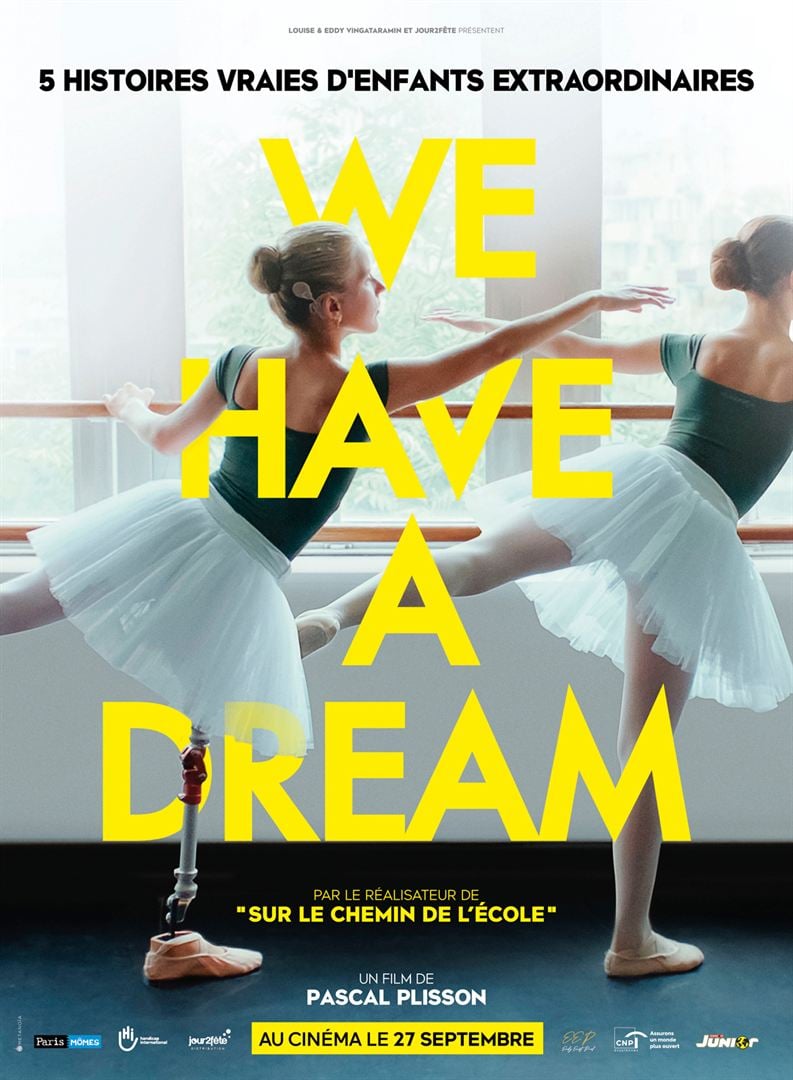

Assistante de production dans une agence de publicité, Angela sillonne interminablement Bucarest au volant de sa voiture pour trouver une victime d’un accident du travail qui interviendra dans la publicité commandée par une multinationale autrichienne. En 2013, Sur les chemins de l’école racontait les difficultés que surmontaient quatre gamins, au Kenya, au Maroc, en Argentine et en Inde, pour se rendre à l’école en défiant les bêtes sauvages de la savane, en traversant les montagnes de l’Atlas, à dos de cheval dans la Patagonie ou en poussant un fauteuil roulant. Il attirait en salles plus d’un million de spectateurs, décrochait le César 2013 du meilleur documentaire et devenait le film le plus rentable de l’année.

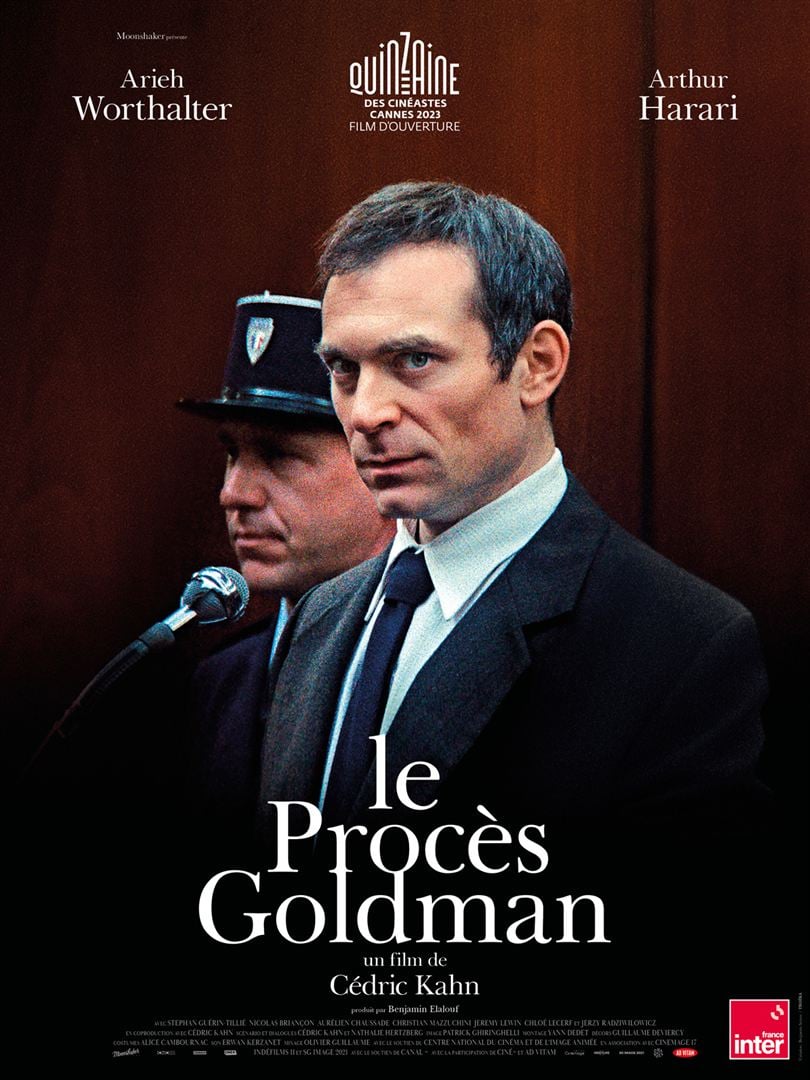

En 2013, Sur les chemins de l’école racontait les difficultés que surmontaient quatre gamins, au Kenya, au Maroc, en Argentine et en Inde, pour se rendre à l’école en défiant les bêtes sauvages de la savane, en traversant les montagnes de l’Atlas, à dos de cheval dans la Patagonie ou en poussant un fauteuil roulant. Il attirait en salles plus d’un million de spectateurs, décrochait le César 2013 du meilleur documentaire et devenait le film le plus rentable de l’année. Né en 1944, Pierre Goldman est un jeune activiste d’extrême-gauche, chef du service d’ordre de l’UNEF à la Sorbonne au début des 60ies, parti battre le maquis avec des groupes de guérilleros latino-américains entre 1967 et 1969, réduit à son retour à Paris, pour boucler des fins de mois difficiles, à s’acoquiner avec le grand banditisme et à commettre de petits braquages. Il est accusé du meurtre de deux pharmaciennes boulevard Richard-Lenoir à Paris en décembre 1969. Un premier procès devant la cour d’assises de Paris en décembre 1974 conduit à sa condamnation à perpétuité mais provoque une vive mobilisation de la gauche intellectuelle en sa faveur. Il est opportunément cassé par la Cour de cassation qui renvoie l’affaire devant une autre cour. Un second procès a donc lieu à Amiens en avril 1976. C’est Georges Kiejman qui assure sa défense.

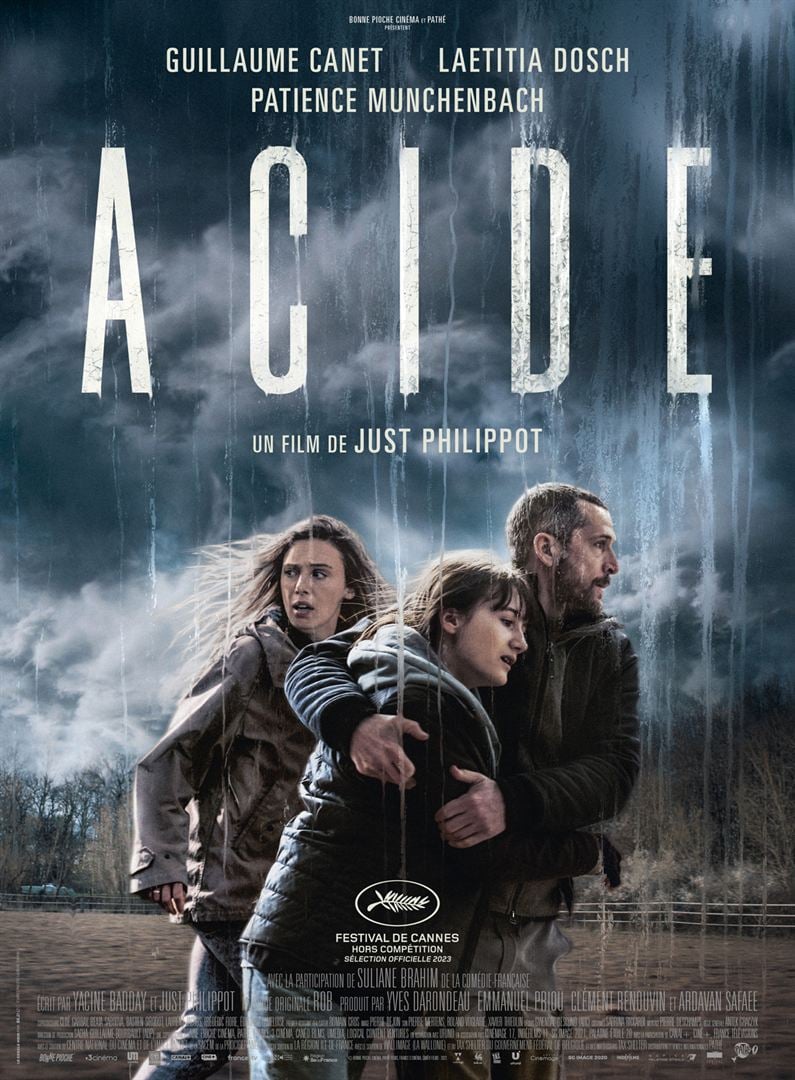

Né en 1944, Pierre Goldman est un jeune activiste d’extrême-gauche, chef du service d’ordre de l’UNEF à la Sorbonne au début des 60ies, parti battre le maquis avec des groupes de guérilleros latino-américains entre 1967 et 1969, réduit à son retour à Paris, pour boucler des fins de mois difficiles, à s’acoquiner avec le grand banditisme et à commettre de petits braquages. Il est accusé du meurtre de deux pharmaciennes boulevard Richard-Lenoir à Paris en décembre 1969. Un premier procès devant la cour d’assises de Paris en décembre 1974 conduit à sa condamnation à perpétuité mais provoque une vive mobilisation de la gauche intellectuelle en sa faveur. Il est opportunément cassé par la Cour de cassation qui renvoie l’affaire devant une autre cour. Un second procès a donc lieu à Amiens en avril 1976. C’est Georges Kiejman qui assure sa défense. Selma (Patience Munchenbach) a quinze ans et une passion : les chevaux. Elle vit très mal la séparation de ses parents qui se partagent sa garde. Son père, Michel (Guillaume Canet), vient d’être condamné pour les violences infligées à son patron lors d’une grève dans son usine qui avait mal tourné. Sa mère Elise (Laetitia Dosch), issue d’un milieu plus favorisé, s’est éloignée de cet homme sanguin.

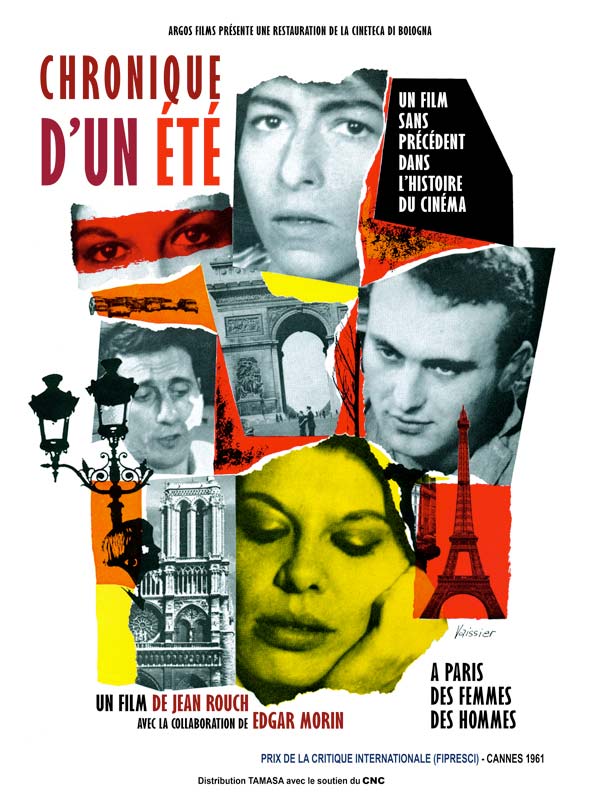

Selma (Patience Munchenbach) a quinze ans et une passion : les chevaux. Elle vit très mal la séparation de ses parents qui se partagent sa garde. Son père, Michel (Guillaume Canet), vient d’être condamné pour les violences infligées à son patron lors d’une grève dans son usine qui avait mal tourné. Sa mère Elise (Laetitia Dosch), issue d’un milieu plus favorisé, s’est éloignée de cet homme sanguin. Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité.

Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité. La quarantaine, Daniel traverse une mauvaise passe. Il vient d’être mis à pied de l’académie de police où il était chargé d’instruire les jeunes recrues. Privé de salaire, contraint de licencier son assistante de vie, il doit s’occuper de son vieux père impotent. Sa seule planche de salut est la relation virtuelle qu’il entretient avec Sara, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Sur un coup de tête, il décide de traverser le Brésil pour faire sa rencontre. Mais Sara glisse entre les doigts de Daniel qui ne comprend pas son entêtement à lui échapper.

La quarantaine, Daniel traverse une mauvaise passe. Il vient d’être mis à pied de l’académie de police où il était chargé d’instruire les jeunes recrues. Privé de salaire, contraint de licencier son assistante de vie, il doit s’occuper de son vieux père impotent. Sa seule planche de salut est la relation virtuelle qu’il entretient avec Sara, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Sur un coup de tête, il décide de traverser le Brésil pour faire sa rencontre. Mais Sara glisse entre les doigts de Daniel qui ne comprend pas son entêtement à lui échapper.

À l’occasion de la sortie du

À l’occasion de la sortie du  Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ?

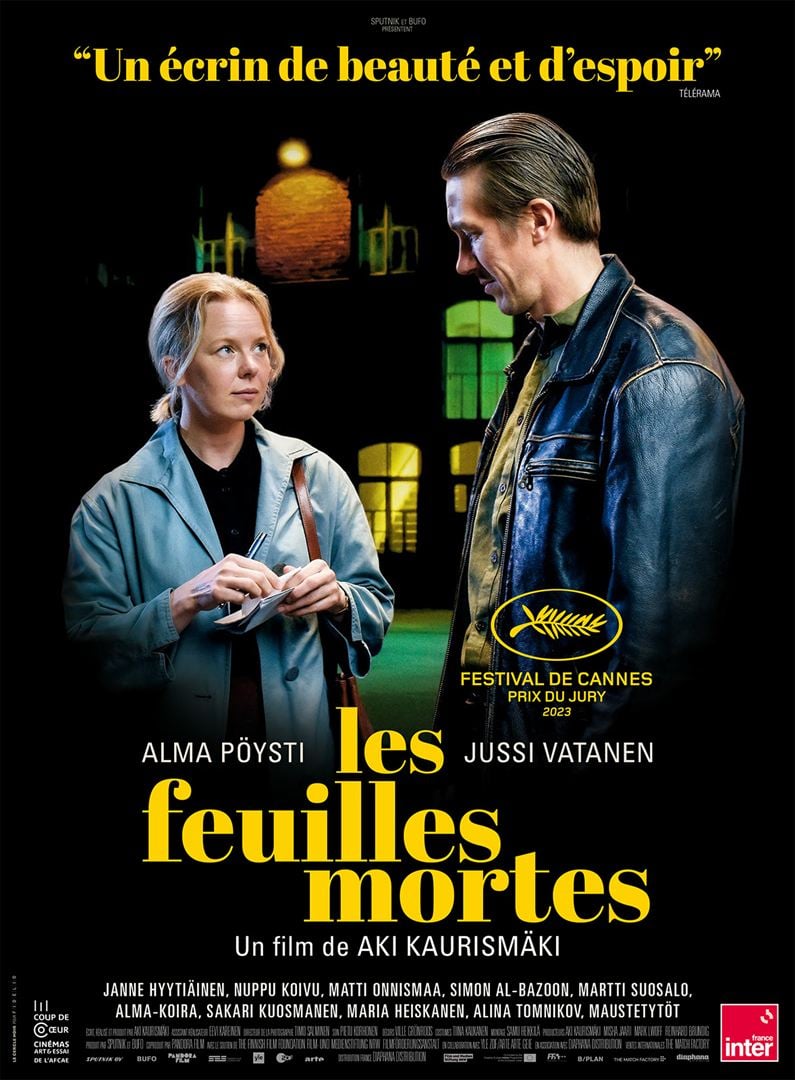

Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ? Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement.

Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement.