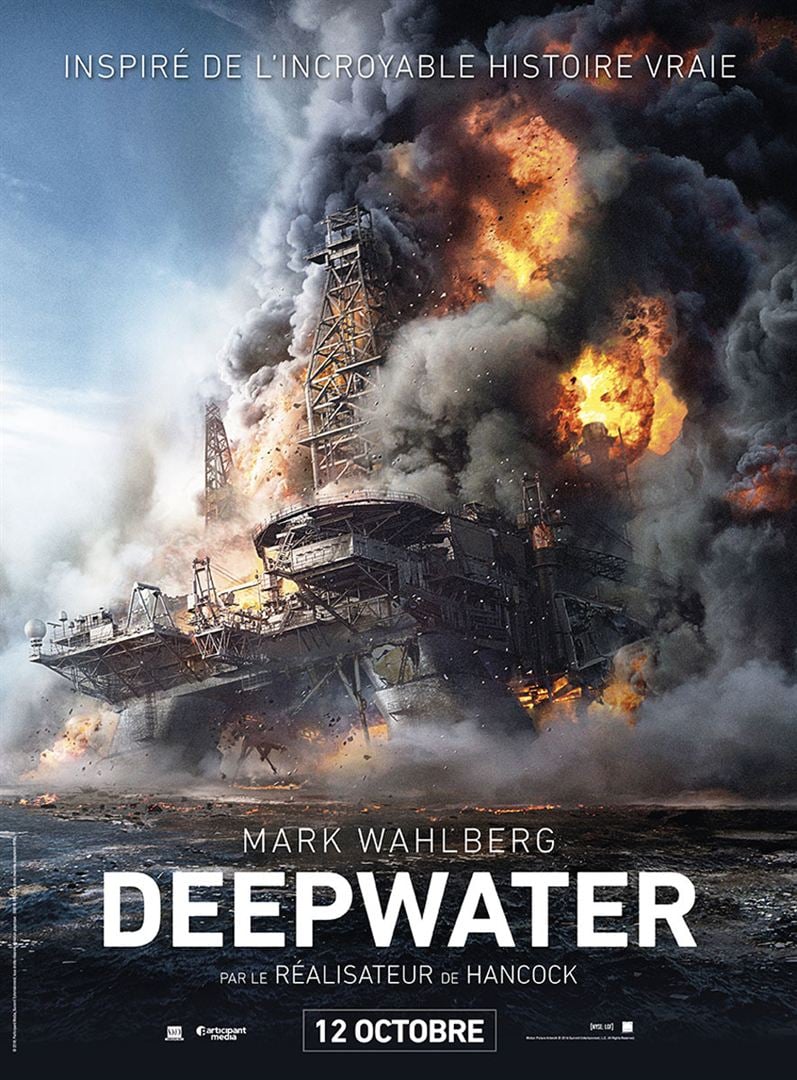

C’est l’histoire du plus grave accident jamais intervenu sur un plate-forme pétrolière américaine offshore et de la plus grave catastrophe écologique qui s’ensuivit : l’incendie de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010.

L’affiche ne laisse guère de place au suspens. L’immense monstre d’acier s’écroulera dans l’océan (sauf que la scène se déroulera en pleine nuit, rendant l’incendie plus photogénique, alors que l’affiche bizarrement le saisit en plein jour). On se doute que survivra à la catastrophe le sympathique héros, Mark Wahlberg, dans le rôle d’un chef électricien courageux près à risquer sa vie pour sauver une jeune collègue à forte poitrine en T-shirt mouillé (comment son image de bon mari et bon père n’en prend-elle pas un coup ?). Le seul suspens est de savoir qui parmi les survivants perdra la vie. Le vieux contremaître revenu de tout joué par Kurt Russell ? L’horrible ingénieur dont la mesquinerie et l’avidité l’ont conduit à des risques fatals joué par John Malkovitch ? Le noir de service joué par… ah désolé il n’est pas crédité au générique ?

Autant dire qu’il n’y a guère de suspens. Alors qu’y a-t-il à sauver de ce « Deepwater » ? Pas grand’chose.

Qu’il soit adapté d’une histoire vraie ne le rend pas plus émouvant. J’ai déjà ecrit cent fois la rage dans laquelle me plongeait cette béquille d’un marketing qui s’imagine rendre le cinéma plus émouvant en rattachant le scénario d’un film à une histoire vécue.

Quid alors de la critique du capitalisme que « Deepwater » véhiculerait ? Je l’ai trouvé bien manichéenne (l’explosion est causée par l’inconscience d’un ingénieur qui viole des mesures de sécurité élémentaires) et bien peu convaincante.

Alors « Deepwater » ? Une oubliable série B.

Une Rosetta bulgare

Une Rosetta bulgare Un dupeur dopé (Libération ! Si tu me lis recrute moi !)

Un dupeur dopé (Libération ! Si tu me lis recrute moi !)

Coup de cœur pour « L’Odyssée » bien mal servi par une critique assassine (celle du Monde gagne la Palme de la méchanceté vipérine) mais qui rencontre depuis mercredi un succès public mérité.

Coup de cœur pour « L’Odyssée » bien mal servi par une critique assassine (celle du Monde gagne la Palme de la méchanceté vipérine) mais qui rencontre depuis mercredi un succès public mérité. « Marguerite » fut l’an passé l’un des films français qui connut le plus grand succès, tant auprès du public que de la critique.

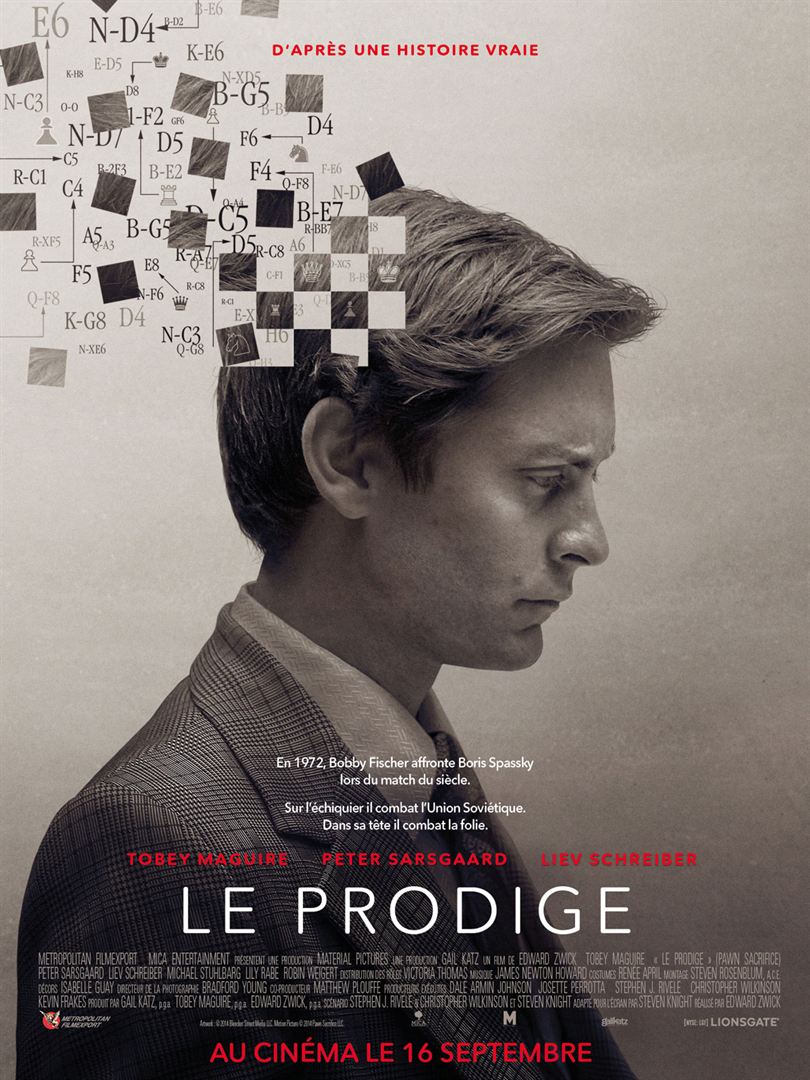

« Marguerite » fut l’an passé l’un des films français qui connut le plus grand succès, tant auprès du public que de la critique. Le cinéma aime filmer la folie, la longue spirale qui conduit lentement un être normal dans l’abîme de la déraison.

Le cinéma aime filmer la folie, la longue spirale qui conduit lentement un être normal dans l’abîme de la déraison. « Much loved » suit au quotidien quatre prostituées à Marrakech : Hlima qui débarque du bled, Randa qui préfère les femmes aux hommes, Soukaina, romantique au cœur tendre, et Noha qui fait office de grande sœur. Sans oublier Said, le silencieux homme à tout faire, tour à tour chauffeur, coursier et garde du corps.

« Much loved » suit au quotidien quatre prostituées à Marrakech : Hlima qui débarque du bled, Randa qui préfère les femmes aux hommes, Soukaina, romantique au cœur tendre, et Noha qui fait office de grande sœur. Sans oublier Said, le silencieux homme à tout faire, tour à tour chauffeur, coursier et garde du corps. « L’Histoire officielle » ressort sur les écrans. En 1985, ce film avait fait sensation. Alors que l’Argentine sortait à peine de la dictature, le film de Luis Puenzo en dénonçait les crimes. Auréolé de l’Oscar du meilleur film étranger et de la Palme de la meilleure interprétation féminine, « L’Histoire officielle » prenait immédiatement rang parmi les films iconiques. Un statut qu’il partage avec ces films qu’on montre dans les lycées pour illustrer un pays ou une époque : « Crias Cuervos », « Missing », « Yol », « L’Homme de fer »…

« L’Histoire officielle » ressort sur les écrans. En 1985, ce film avait fait sensation. Alors que l’Argentine sortait à peine de la dictature, le film de Luis Puenzo en dénonçait les crimes. Auréolé de l’Oscar du meilleur film étranger et de la Palme de la meilleure interprétation féminine, « L’Histoire officielle » prenait immédiatement rang parmi les films iconiques. Un statut qu’il partage avec ces films qu’on montre dans les lycées pour illustrer un pays ou une époque : « Crias Cuervos », « Missing », « Yol », « L’Homme de fer »… La soixantaine, Clara habite un bel appartement en bord de mer. Mais des promoteurs sans vergogne souhaitent l’en déloger pour construire un condominium de luxe.

La soixantaine, Clara habite un bel appartement en bord de mer. Mais des promoteurs sans vergogne souhaitent l’en déloger pour construire un condominium de luxe.