On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept.

On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept.

Le succès du premier volet reposait sur un cocktail éprouvé. Une comédie française portée par quelques acteurs reconnus enchaînant des situations cocasses. Un sujet d’actualité dans lequel tous les spectateurs, quels que soient l’âge ou le milieu, pourraient se reconnaître. Une conclusion à laquelle tous encore, de droite, de gauche ou d’ailleurs, pourraient adhérer : l’éloge du vivre-ensemble et des valeurs familiales.

Il n’y avait aucune raison d’ajouter à ce film une suite – si ce n’est celle d’exploiter la veine jusqu’à épuisement. La tâche des scénaristes n’était pas simple : il s’agissait d’écrire la même histoire pour ne pas dérouter les spectateurs sans écrire tout à fait la même pour ne pas leur donner trop ostensiblement l’impression d’être pris pour des poires. Après des séances de brainstorming qu’on imagine nombreuses et houleuses, ils ont accouché d’une histoire improbable : les gendres des Verneuil, fatigués des discriminations dont ils sont l’objet, décident de quitter la France. Sous la pression de sa femme, traumatisée par le départ de ses petits enfants, Claude Verneuil va tenter de leur faire renoncer à leurs expatriations. Ce seul ressort ne suffisant pas à faire un film, les scénaristes en ajoutent un autre : le mariage de Viviane Koffi – dont le père, Ivoirien bon teint, n’avait accepté qu’avec les plus extrêmes réserves l’union de son aîné avec une Blanche – avec… une femme.

Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? réussit à dire tout et son contraire. Il réussit tout à la fois à pointer les tares de la France (le racisme, les communautarismes et les embouteillages) et à en exalter les atouts (les Châteaux de la Loire, le bon vin et sa douceur de vivre). Cette schizophrénie n’est qu’apparente. Elle est au fond profondément en phase avec l’opinion publique contemporaine. La morale est empruntée à Sylvain Tesson, cité dans le texte : « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ».

Mais c’est bien là la seule qualité de ce film sans finesse. Chaque personnage se réduit à une caricature aussi simpliste que raciste : David le gendre juif est un entrepreneur raté, Chao le gendre chinois vit dans l’obsession des agressions dont les touristes asiatiques sont victimes… Tous les gags s’annoncent de si loin qu’ils peinent à arracher un sourire : ainsi du jardinier afghan qui porte une ceinture lombaire que Claude Verneuil suspectera de cacher des explosifs.

Éloge du vivre-ensemble et ode à la France éternelle, Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?, feel good movie revendiqué, voudrait faire rire la France des bobos et la France de l’apéro. Son succès au box office montre qu’il est en passe d’y parvenir. De là à les réconcilier…

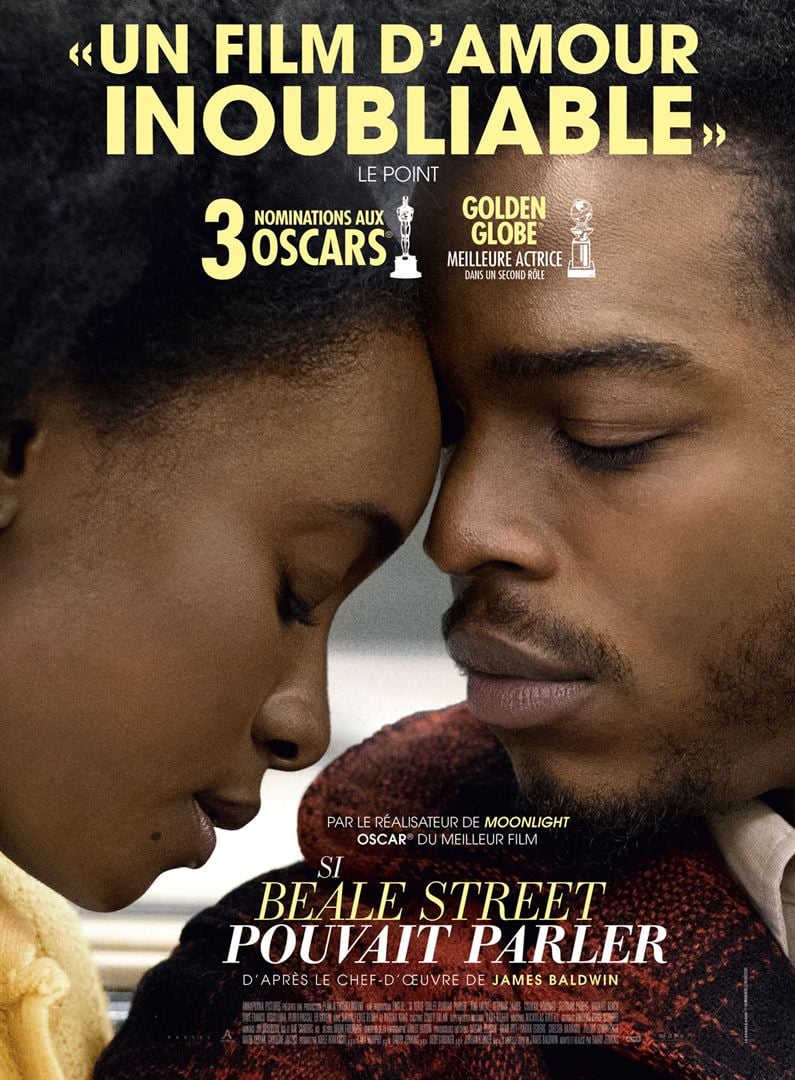

Tish a dix-neuf ans, Fonny trois de plus. Amis depuis l’enfance, ils s’aiment d’un amour infini. Mais l’Amérique des années soixante-dix n’est pas douce aux Noirs. Fonny est emprisonné pour un viol qu’il n’a pas commis. Épaulée par ses parents et par sa sœur, Trish, qui attend un enfant, tente de l’innocenter.

Tish a dix-neuf ans, Fonny trois de plus. Amis depuis l’enfance, ils s’aiment d’un amour infini. Mais l’Amérique des années soixante-dix n’est pas douce aux Noirs. Fonny est emprisonné pour un viol qu’il n’a pas commis. Épaulée par ses parents et par sa sœur, Trish, qui attend un enfant, tente de l’innocenter. Née en 1873 dans un petit village de Bourgogne, Gabrielle-Sidonie Colette rencontre encore adolescente Willy, un écrivain parisien à succès et un homme à femmes. Elle l’épouse à vingt ans à peine et s’installe avec lui à Paris. Pour soutenir un train de vie dispendieux, Willy fait travailler autour de lui plusieurs nègres qui rédigent des ouvrages qu’il signe de son nom. Il convainc son épouse de raconter ses souvenirs d’enfance. Claudine à l’école, publié sous le nom de Willy, connaît un succès retentissant qui appelle vite une suite.

Née en 1873 dans un petit village de Bourgogne, Gabrielle-Sidonie Colette rencontre encore adolescente Willy, un écrivain parisien à succès et un homme à femmes. Elle l’épouse à vingt ans à peine et s’installe avec lui à Paris. Pour soutenir un train de vie dispendieux, Willy fait travailler autour de lui plusieurs nègres qui rédigent des ouvrages qu’il signe de son nom. Il convainc son épouse de raconter ses souvenirs d’enfance. Claudine à l’école, publié sous le nom de Willy, connaît un succès retentissant qui appelle vite une suite. À Crozon en Bretagne existe une bibliothèque des livres refusés qui rassemble des manuscrits recalés par les éditeurs. Une jeune directrice de collection parisienne (Alice Isaaz) y déniche un roman qu’elle fait publier et qui remporte un éclatant succès.

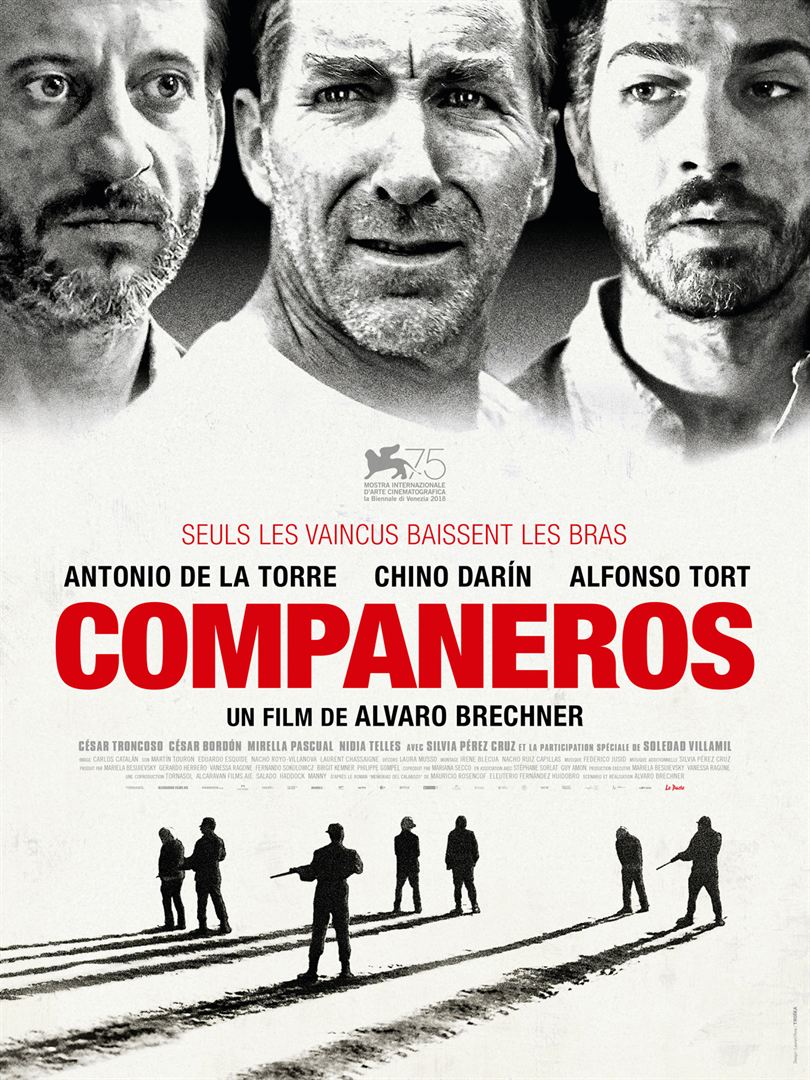

À Crozon en Bretagne existe une bibliothèque des livres refusés qui rassemble des manuscrits recalés par les éditeurs. Une jeune directrice de collection parisienne (Alice Isaaz) y déniche un roman qu’elle fait publier et qui remporte un éclatant succès. De 1973 à 1985, trois opposants politiques à la dictature uruguayenne ont été mis au secret, sans procès. Compañeros raconte les conditions inhumaines de leur détention et la force d’âme qu’ils ont manifestée pour ne pas sombrer dans la folie.

De 1973 à 1985, trois opposants politiques à la dictature uruguayenne ont été mis au secret, sans procès. Compañeros raconte les conditions inhumaines de leur détention et la force d’âme qu’ils ont manifestée pour ne pas sombrer dans la folie. Taupin (Gérard Depardieu), ancien taulard, et Foster (Christian Clavier), grand bourgeois en manteau en poil de chameau, se rencontrent au milieu d’un carrefour embouteillé. Taupin et Foster sont les deux acteurs d’un film en train de se tourner suivant un scénario en train de s’écrire.

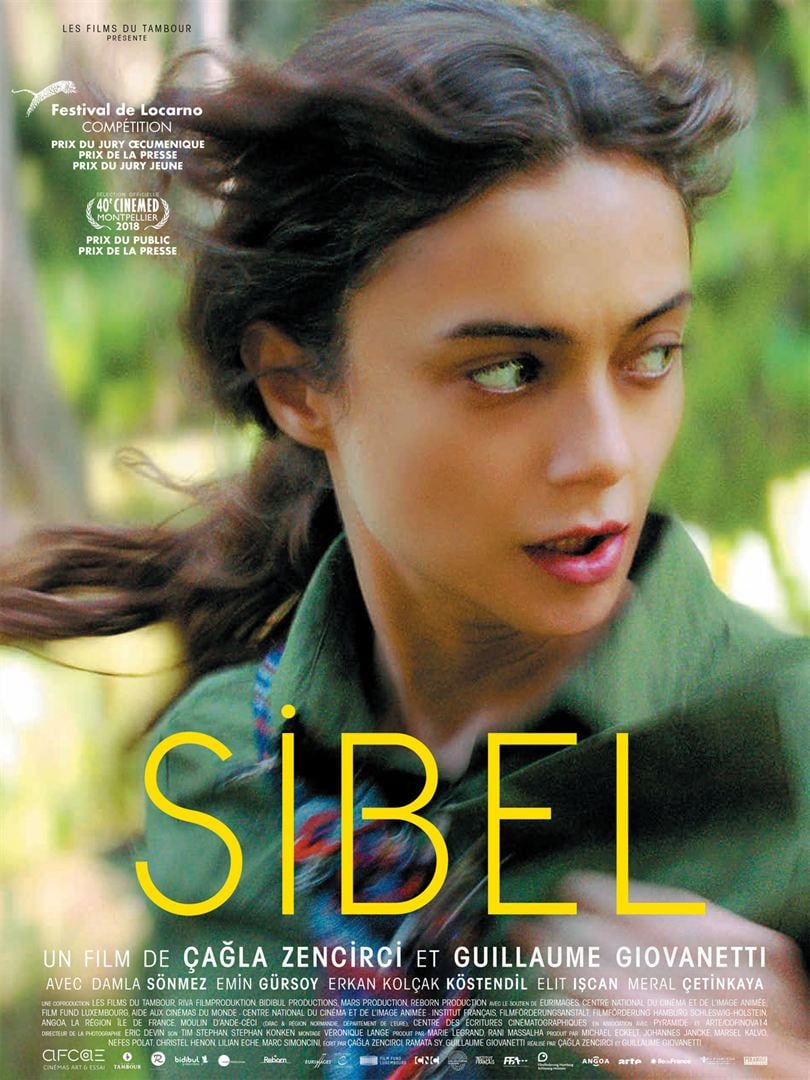

Taupin (Gérard Depardieu), ancien taulard, et Foster (Christian Clavier), grand bourgeois en manteau en poil de chameau, se rencontrent au milieu d’un carrefour embouteillé. Taupin et Foster sont les deux acteurs d’un film en train de se tourner suivant un scénario en train de s’écrire. Depuis l’âge de cinq ans, Sibel est muette. Pour communiquer, elle s’exprime avec la langue sifflée qu’utilisent les habitants de son village. Son handicap la maintient à distance des membres de la communauté et lui autorise une liberté que les autres femmes n’ont pas.

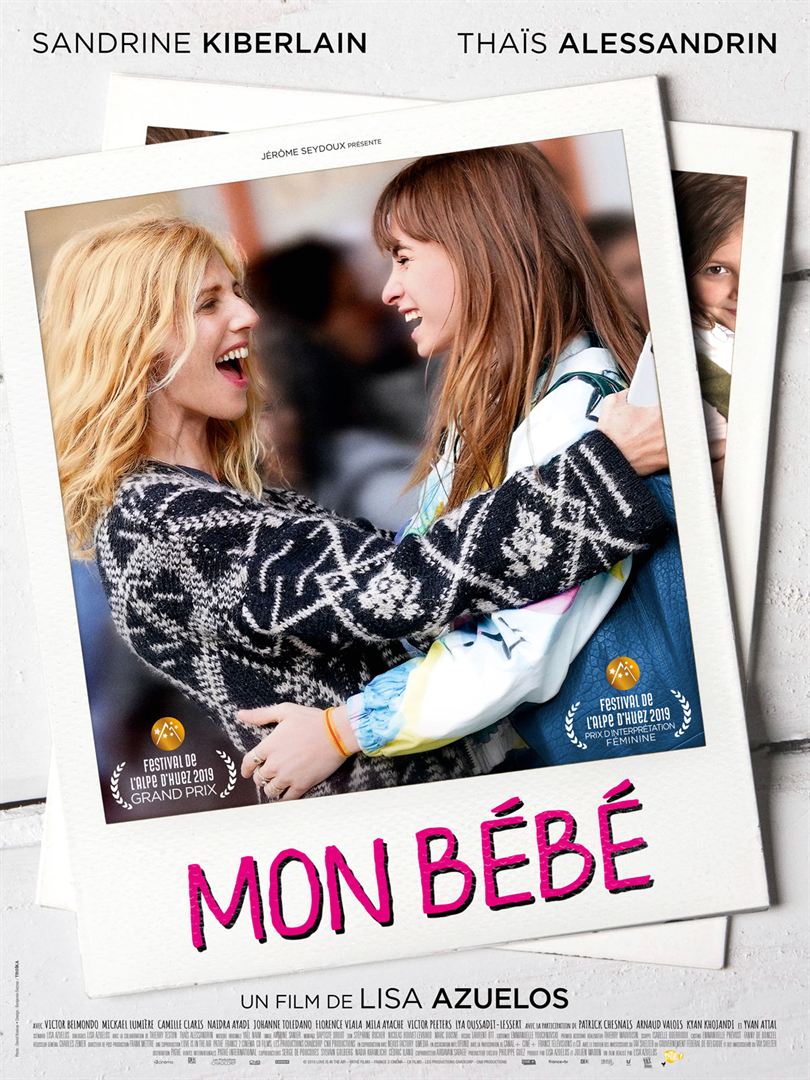

Depuis l’âge de cinq ans, Sibel est muette. Pour communiquer, elle s’exprime avec la langue sifflée qu’utilisent les habitants de son village. Son handicap la maintient à distance des membres de la communauté et lui autorise une liberté que les autres femmes n’ont pas. Héloïse (Sandrine Kiberlain), la quarantaine bien entamée, élève seule ses trois enfants depuis son divorce. Ses deux aînés ont déjà quitté le nid familial. Et c’est au tour de Jade (Thaïs Alessandrin), sa benjamine, son « bébé », de le faire. Pour cette maman poule follement attachée à ses enfants, le choc s’annonce rude.

Héloïse (Sandrine Kiberlain), la quarantaine bien entamée, élève seule ses trois enfants depuis son divorce. Ses deux aînés ont déjà quitté le nid familial. Et c’est au tour de Jade (Thaïs Alessandrin), sa benjamine, son « bébé », de le faire. Pour cette maman poule follement attachée à ses enfants, le choc s’annonce rude. Au crépuscule de sa vie, exilé dans un glacial château en Bohème, le vieux Giacomo Casanova (Vincent Lindon) écrit ses mémoires. C’est l’occasion pour le célèbre séducteur de raconter son histoire d’amour la plus blessante. Elle a eu lieu trente ans plus tôt à Londres où Casanova, qui ne parlait pas un mot d’anglais, venait de s’installer. C’est là qu’il rencontra une demie-mondaine, la Charpillon (Stacey Martin).

Au crépuscule de sa vie, exilé dans un glacial château en Bohème, le vieux Giacomo Casanova (Vincent Lindon) écrit ses mémoires. C’est l’occasion pour le célèbre séducteur de raconter son histoire d’amour la plus blessante. Elle a eu lieu trente ans plus tôt à Londres où Casanova, qui ne parlait pas un mot d’anglais, venait de s’installer. C’est là qu’il rencontra une demie-mondaine, la Charpillon (Stacey Martin). Menahem Lang a grandi dans le quartier ultra-orthodoxe de Bnei Brak près de Tel Aviv. Pendant toute son enfance, il chantait à la synagogue. Mais il y fut aussi régulièrement violé par ses maîtres. Ses parents, membres de la même communauté, n’ont rien fait.

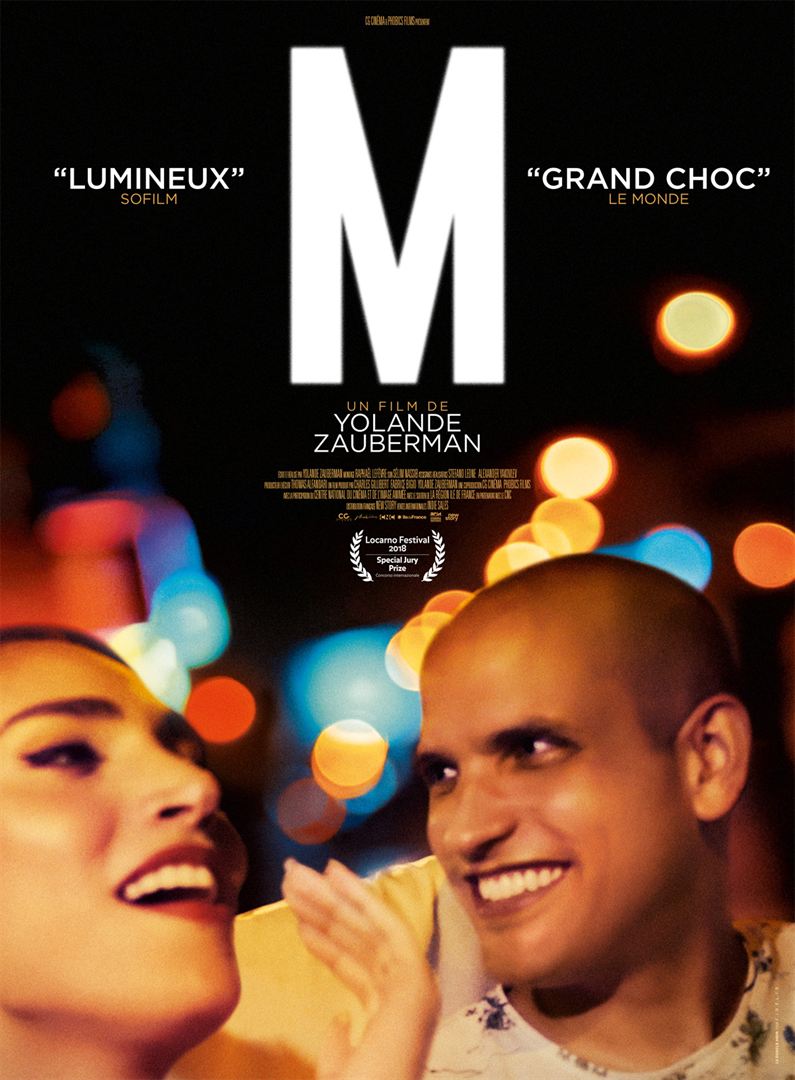

Menahem Lang a grandi dans le quartier ultra-orthodoxe de Bnei Brak près de Tel Aviv. Pendant toute son enfance, il chantait à la synagogue. Mais il y fut aussi régulièrement violé par ses maîtres. Ses parents, membres de la même communauté, n’ont rien fait.