Fereshteh est une jeune Iranienne, installée de fraiche date à Téhéran, qui a caché à ses parents provinciaux sa grossesse et la naissance de son enfant dont le père refuse d’assumer la paternité. C’est la panique quand ses parents s’invitent chez elle sans préavis, risquant de découvrir le pot-aux-roses. Elle doit d’urgence vider son appartement des objets susceptibles de révéler l’existence de son bébé et le confier à un bon Samaritain pendant qu’elle accueillera ses parents.

Fereshteh est une jeune Iranienne, installée de fraiche date à Téhéran, qui a caché à ses parents provinciaux sa grossesse et la naissance de son enfant dont le père refuse d’assumer la paternité. C’est la panique quand ses parents s’invitent chez elle sans préavis, risquant de découvrir le pot-aux-roses. Elle doit d’urgence vider son appartement des objets susceptibles de révéler l’existence de son bébé et le confier à un bon Samaritain pendant qu’elle accueillera ses parents.

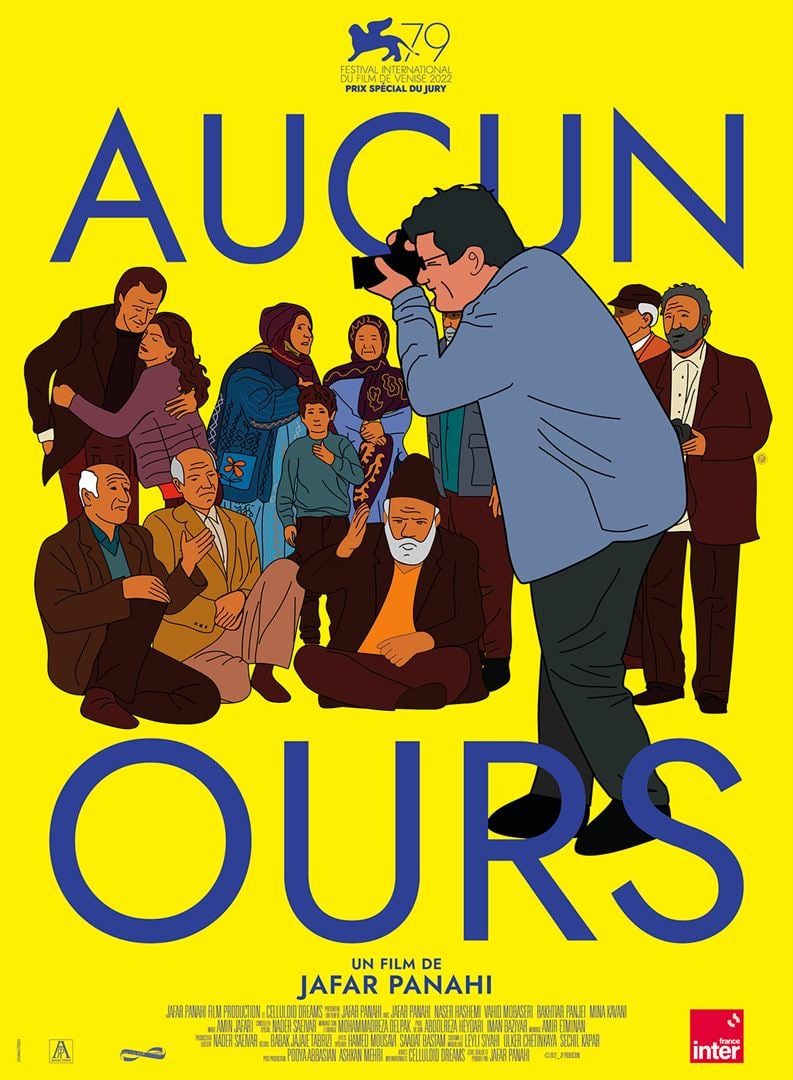

Le cinéma iranien est décidément d’une étonnante richesse. Il est aussi – et c’est un reproche qu’on a mauvaise conscience de lui adresser – un peu répétitif : les grands réalisateurs que sont Jafar Panahi ou Asghar Farhadi nous livrent à chaque fois des histoires tragiques qui nous serrent le cœur, où il est question de libertés étouffées et de destins contrariés. Sans doute a-t-il de bons motifs de l’être, l’actualité nous rappelant la révolution qui y couve.

Juste une nuit a été conçu et tourné avant les événements récents. Il n’en annonce pas moins la trame en prenant pour héroïne une de ces femmes iraniennes qui ploient sous l’adversité, confrontées à une société patriarcale déshumanisante. Parce que son amoureux n’était pas prêt à le reconnaître, parce que ses parents n’étaient pas prêts à l’entendre, elle a dû assumer seule sa maternité et la naissance de son enfant. Pour l’épauler, elle ne peut compter que sur une amie, Atefeh. Mais Atefeh, qui habite dans une résidence universitaire, ne peut pas héberger l’enfant. Pas plus ne peut-elle prendre une chambre d’hôtel qu’on refuserait de louer à une femme seule avec un bébé qui n’est pas le sien. Il faut donc lui trouver un toit et un gardien.

Le film, quasiment réalisé en temps réel, suivra pendant quelques heures les deux amies dans une course contre la montre asphyxiante. Son défaut est qu’on sait par avance qu’elles échoueront systématiquement – dans l’hypothèse inverse, le film s’arrêterait immédiatement : en sonnant à la porte d’une voisine, en sollicitant un ancien flirt, en retrouvant la trace du père… Chaque épisode est une nouvelle étape sur un long chemin de croix, de plus en plus pénible. On pense à Rosetta ou Deux jours, une nuit des frères Dardenne et à leurs héroïnes têtues filmées de dos, comme les deux héroïnes de Juste une nuit.

Le défaut de ce film est sa linéarité qui prend le spectateur en otage. Il se termine comme on l’avait pressenti. Il se clôt sur un gros plan face caméra, une formule de style qui devient la norme (c’est avec le même regard que se terminent La Maison sorti le même jour ou Les Repentis sorti la semaine précédente), mais qui est diablement efficace.

Une jeune femme abandonne, par une pluvieuse nuit d’été, son bébé dans une « baby box » à Busan en Corée. Au lieu d’être recueilli par l’association charitable dont c’est le rôle, ce bébé est kidnappé, par deux filous, Dong soo, un enfant trouvé lui aussi, et Sang-hyeon (Song Kang-Ho, le héros de Parasite, dont l’interprétation ici lui a valu le prix d’interprétation masculine à Cannes), le propriétaire d’un pressing au bord de la faillite. Poursuivis par deux policières qui les traquent en attendant de les arrêter en flagrant délit et bientôt rejoints par la mère du bébé, prise de remords, Dong soo et Sang-hyeon prennent la route pour vendre le bébé à un couple en mal d’adoption.

Une jeune femme abandonne, par une pluvieuse nuit d’été, son bébé dans une « baby box » à Busan en Corée. Au lieu d’être recueilli par l’association charitable dont c’est le rôle, ce bébé est kidnappé, par deux filous, Dong soo, un enfant trouvé lui aussi, et Sang-hyeon (Song Kang-Ho, le héros de Parasite, dont l’interprétation ici lui a valu le prix d’interprétation masculine à Cannes), le propriétaire d’un pressing au bord de la faillite. Poursuivis par deux policières qui les traquent en attendant de les arrêter en flagrant délit et bientôt rejoints par la mère du bébé, prise de remords, Dong soo et Sang-hyeon prennent la route pour vendre le bébé à un couple en mal d’adoption. Richie Bravo (Michael Thomas) est un crooner vieillissant qui chante des mélopées sirupeuses dans des thés dansants organisés pour quelques touristes allemandes du troisième âge dans la cité balnéaire de Rimini, sur la côte adriatique, à la morte saison. Il vivote des cachets de ses concerts et des cadeaux de ses amantes, vieilles et esseulées. Sa mère vient de mourir en Autriche et son père se meurt dans un EHPAD. La vie de Richie Bravo bascule lorsque sa fille, Tessa, lui rend visite à Rimini et exige qu’il lui paie les pensions alimentaires qu’il n’a jamais versées à sa mère.

Richie Bravo (Michael Thomas) est un crooner vieillissant qui chante des mélopées sirupeuses dans des thés dansants organisés pour quelques touristes allemandes du troisième âge dans la cité balnéaire de Rimini, sur la côte adriatique, à la morte saison. Il vivote des cachets de ses concerts et des cadeaux de ses amantes, vieilles et esseulées. Sa mère vient de mourir en Autriche et son père se meurt dans un EHPAD. La vie de Richie Bravo bascule lorsque sa fille, Tessa, lui rend visite à Rimini et exige qu’il lui paie les pensions alimentaires qu’il n’a jamais versées à sa mère. Hélène (Vicky Krieps) est frappée d’une maladie mortelle, une fibrose pulmonaire idiopathique (FBI) qui risque de l’asphyxier si elle n’est pas greffée. L’attention aimante de son conjoint, Matthieu (Gaspard Ulliel), ne suffit pas à réconforter la jeune femme qui décide de fuir, seule, en Norvège pour y décider de son destin.

Hélène (Vicky Krieps) est frappée d’une maladie mortelle, une fibrose pulmonaire idiopathique (FBI) qui risque de l’asphyxier si elle n’est pas greffée. L’attention aimante de son conjoint, Matthieu (Gaspard Ulliel), ne suffit pas à réconforter la jeune femme qui décide de fuir, seule, en Norvège pour y décider de son destin. Vous aimez le journalisme ? Vous aimez la politique ? ce documentaire est pour vous.

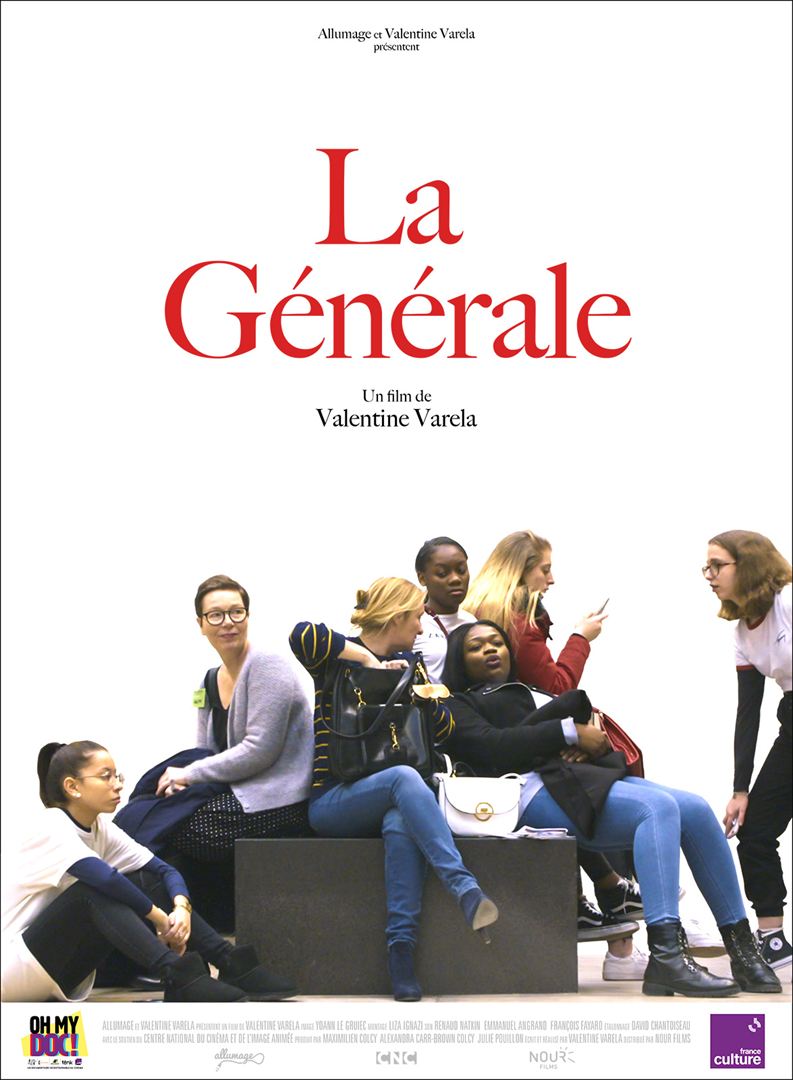

Vous aimez le journalisme ? Vous aimez la politique ? ce documentaire est pour vous. Valentine Verda a suivi pendant sa dernière année d’enseignement Christine, une enseignante de SVT en classe de seconde au lycée Emile-Dubois dans le 14ème arrondissement à Paris. Professeure principale d’une classe de seconde, Christine s’est tout particulièrement attachée à deux de ses élèves en difficultés : Imane, une jeune fille survoltée, et Salah, un redoublant sur le point de basculer dans la délinquance.

Valentine Verda a suivi pendant sa dernière année d’enseignement Christine, une enseignante de SVT en classe de seconde au lycée Emile-Dubois dans le 14ème arrondissement à Paris. Professeure principale d’une classe de seconde, Christine s’est tout particulièrement attachée à deux de ses élèves en difficultés : Imane, une jeune fille survoltée, et Salah, un redoublant sur le point de basculer dans la délinquance. Yonathan Levy est allé à Auschwitz Birkenau. Il n’en est pas revenu avec les images vues et revues du porche d’entrée d’Auschwitz I (avec l’inscription Arbeit Macht Frei), du mirador d’Auschwitz et des rails de chemin de fer qui y mènent, de la cheminée d’une chambre à gaz ou des montagnes de lunettes conservées dans le musée et immortalisées par Alain Resnais dans son documentaire Nuit et Brouillard.

Yonathan Levy est allé à Auschwitz Birkenau. Il n’en est pas revenu avec les images vues et revues du porche d’entrée d’Auschwitz I (avec l’inscription Arbeit Macht Frei), du mirador d’Auschwitz et des rails de chemin de fer qui y mènent, de la cheminée d’une chambre à gaz ou des montagnes de lunettes conservées dans le musée et immortalisées par Alain Resnais dans son documentaire Nuit et Brouillard. Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires.

Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires. Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause.

Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause. Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque.

Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque.