En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale.

En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale.

Il y a deux façons de juger le premier film de Paul Dano, jeune acteur hollywoodien passé derrière la caméra, voué à une gloire précoce pour ses seconds rôles dans Little Miss Sunshine ou There Will Be Blood. La première est de bâiller d’ennui à ce film au rythme volontairement lent, à l’intrigue minimaliste, au sujet déprimant.

La seconde, au contraire, est de souligner son élégance, sa sobriété, sa pudeur. Car, si le divorce est un sujet cinématographique rebattu (de Kramer contre Kramer à Jusqu’à la garde en passant par Une Séparation voire Mrs Doubtfire), on l’aura rarement filmé avec une telle sensibilité. Tout se passe dans les décors désolés d’un Montana automnal – qui n’est pas sans rappeler ceux tout aussi désolants du récent Certaines femmes de Kelley Reichardt – merveilleusement éclairé par la très belle photographie de Diego Garcia.

L’action se déroule au tout début des années soixante, dans une Amérique conservatrice où Kennedy n’a pas encore succédé à Eisenhower. Les intérieurs proprets et ennuyeux rappellent les tableaux de Edward Hopper. Le personnage interprété par Carrey Mulligan (pour laquelle je nourris une passion enflammée depuis son premier rôle dans Une éducation de Lone Scherfing) n’est pas sans rappeler ceux de ces femmes américaines filmées par Sam Mendes ou Todd Haynes enfermées dans un quotidien sclérosant qui soudain se rebellent. Au début de Wildlife, on croit que l’histoire tournera autour de Jerry ; mais bientôt le récit se désaxe pour se focaliser sur Jeannette, ses frustrations, ses transgressions.

L’histoire est racontée du point de vue de Joe. Elle évite les scènes attendues, explosives ou larmoyantes. Elle nous réserve un épilogue inoubliable, intelligent, réconcilié.

Zain a douze ans. Il comparaît devant un tribunal. On ne sait à ce stade encore rien des faits qui lui sont reprochés. Mais le jeune accusé utilise un moyen de défense original : il met en cause ses parents auxquels il reproche de l’avoir mis au monde

Zain a douze ans. Il comparaît devant un tribunal. On ne sait à ce stade encore rien des faits qui lui sont reprochés. Mais le jeune accusé utilise un moyen de défense original : il met en cause ses parents auxquels il reproche de l’avoir mis au monde À Baton Rouge en Louisiane, à l’été 2017, le documentariste Roberto Minervini a mis ses pas dans ceux de quelques membres de la communauté afro-américaine traumatisée par la multiplication des crimes racistes et l’inaction de la police. La quarantaine, la langue bien pendue, Judy peine à maintenir à flots le bar dont elle a repris la direction et à s’occuper de sa mère, chassée de son appartement. Ronaldo , quatorze ans, et Titus, neuf ans, sont frères. Ils déambulent dans les rues en violation des consignes de prudence de leur mère. Krystal Muhammad est la présidente du New Black Panther Party, une organisation paramilitaire qui prône l’usage de la violence pour lutter contre les discriminations dont les Noirs sont victimes.

À Baton Rouge en Louisiane, à l’été 2017, le documentariste Roberto Minervini a mis ses pas dans ceux de quelques membres de la communauté afro-américaine traumatisée par la multiplication des crimes racistes et l’inaction de la police. La quarantaine, la langue bien pendue, Judy peine à maintenir à flots le bar dont elle a repris la direction et à s’occuper de sa mère, chassée de son appartement. Ronaldo , quatorze ans, et Titus, neuf ans, sont frères. Ils déambulent dans les rues en violation des consignes de prudence de leur mère. Krystal Muhammad est la présidente du New Black Panther Party, une organisation paramilitaire qui prône l’usage de la violence pour lutter contre les discriminations dont les Noirs sont victimes. Avant d’être une rock star et une icône gay, Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, était bagagiste à Heathrow. Bohemian Rhapsody nous raconte son histoire : la rencontre avec Brian May et Roger Taylor du groupe Smile, la formation du groupe Queen, l’enregistrement de Bohemian Rhapsody en 1975 et les premiers succès, les querelles d’ego au sein du groupe, les frasques de plus en plus queer de Freddie, l’apothéose à Wembley au Live Aid de 1985 – élu meilleure performance live de tous les temps.

Avant d’être une rock star et une icône gay, Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, était bagagiste à Heathrow. Bohemian Rhapsody nous raconte son histoire : la rencontre avec Brian May et Roger Taylor du groupe Smile, la formation du groupe Queen, l’enregistrement de Bohemian Rhapsody en 1975 et les premiers succès, les querelles d’ego au sein du groupe, les frasques de plus en plus queer de Freddie, l’apothéose à Wembley au Live Aid de 1985 – élu meilleure performance live de tous les temps. De 2000 à 2002 Olivier Meyrou a été autorisé par Pierre Bergé à filmer les coulisses de la maison Yves Saint-Laurent : les essayages avec Laetitia Casta, la remise d’un prix à new York, les préparations des grands défilés…

De 2000 à 2002 Olivier Meyrou a été autorisé par Pierre Bergé à filmer les coulisses de la maison Yves Saint-Laurent : les essayages avec Laetitia Casta, la remise d’un prix à new York, les préparations des grands défilés… Dans la maison exiguë d’une vieille retraitée s’entasse une bruyante tribu joyeusement amorale qui vit d’expédients. Osamu travaille sur les chantiers ; Noboyu arrondit son salaire dans un pressing industriel en faisant les poches des vêtements qu’elle repasse ; Aki se déguise en Lolita dans un peep show ; Shota préfère faire les courses sans passer par la caisse qu’aller à l’école. S’y greffe bientôt Juri, une gamine de cinq ans, victime de violences familiales.

Dans la maison exiguë d’une vieille retraitée s’entasse une bruyante tribu joyeusement amorale qui vit d’expédients. Osamu travaille sur les chantiers ; Noboyu arrondit son salaire dans un pressing industriel en faisant les poches des vêtements qu’elle repasse ; Aki se déguise en Lolita dans un peep show ; Shota préfère faire les courses sans passer par la caisse qu’aller à l’école. S’y greffe bientôt Juri, une gamine de cinq ans, victime de violences familiales. Une bande d’amis se retrouve comme chaque soir sur le Web. Parmi eux Matias étrenne un nouvel ordinateur, plus puissant que l’ancien, qui lui permet de développer une application pour communiquer avec Amara, son amie sourd-muette. Mais en explorant la mémoire de son ordinateur, Matias découvre une porte d’entrée sur le Dark Web qu’il aurait mieux fait de ne pas entrouvrir.

Une bande d’amis se retrouve comme chaque soir sur le Web. Parmi eux Matias étrenne un nouvel ordinateur, plus puissant que l’ancien, qui lui permet de développer une application pour communiquer avec Amara, son amie sourd-muette. Mais en explorant la mémoire de son ordinateur, Matias découvre une porte d’entrée sur le Dark Web qu’il aurait mieux fait de ne pas entrouvrir. Trotsky (Richard Burton), exilé d’URSS depuis la prise de pouvoir de Staline, a trouvé refuge au Mexique en 1936. Les séides du NKVD – l’ancêtre du KGB – sont à ses trousses et l’obligent à vivre retranché dans une hacienda sous la protection de quelques compagnons de lutte.

Trotsky (Richard Burton), exilé d’URSS depuis la prise de pouvoir de Staline, a trouvé refuge au Mexique en 1936. Les séides du NKVD – l’ancêtre du KGB – sont à ses trousses et l’obligent à vivre retranché dans une hacienda sous la protection de quelques compagnons de lutte. Théo naît sous X à l’hôpital de Brest. Une assistance sociale (Clotilde Mollet) explique la procédure à sa mère. Pendant deux mois durant lesquels elle bénéficiera d’un droit de rétractation, Théo, pupille provisoire, sera placé par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans une famille d’accueil. Au terme de ce délai, Théo deviendra pupille de l’État et sera adoptable.

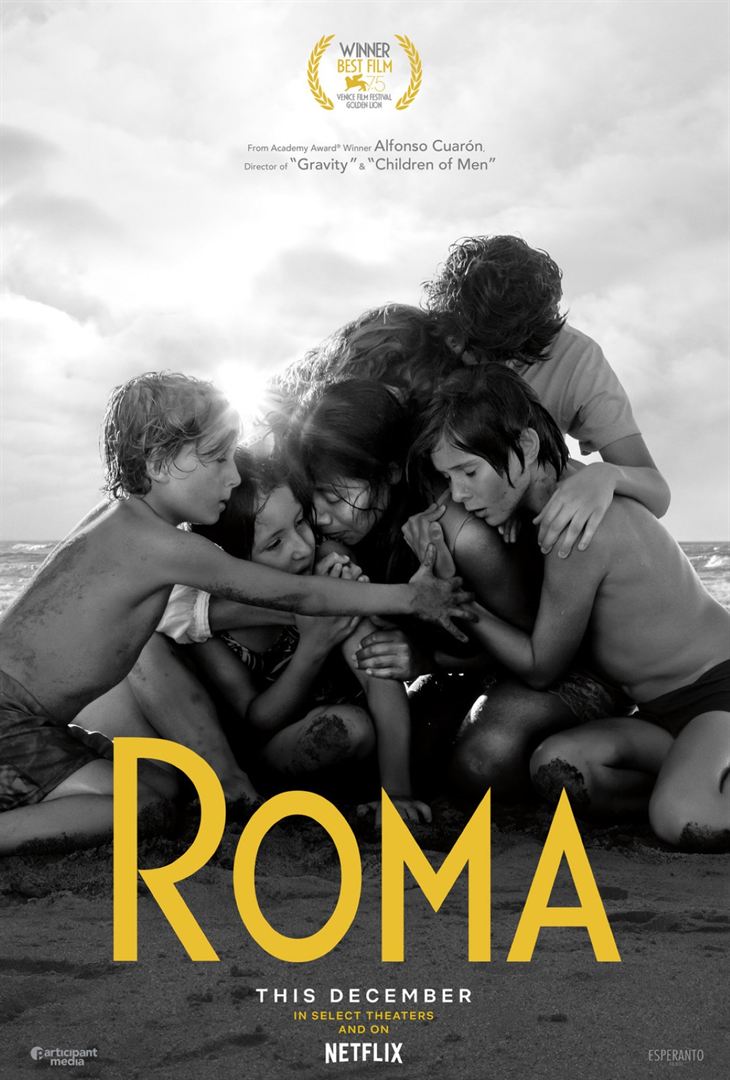

Théo naît sous X à l’hôpital de Brest. Une assistance sociale (Clotilde Mollet) explique la procédure à sa mère. Pendant deux mois durant lesquels elle bénéficiera d’un droit de rétractation, Théo, pupille provisoire, sera placé par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans une famille d’accueil. Au terme de ce délai, Théo deviendra pupille de l’État et sera adoptable. Roma est le quartier de Mexico où le jeune Alfonso Cuarón a passé son enfance. Roma en raconte une année à cheval entre 1970 et 1971. Il nous plonge au cœur de la vie d’une famille de la classe moyenne supérieure mexicaine. Quatre jeunes enfants, un père absent, une mère qui peine à assumer seule les charges du ménage et deux bonnes corvéables à merci, sans oublier une palanquée de chiens crotteurs.

Roma est le quartier de Mexico où le jeune Alfonso Cuarón a passé son enfance. Roma en raconte une année à cheval entre 1970 et 1971. Il nous plonge au cœur de la vie d’une famille de la classe moyenne supérieure mexicaine. Quatre jeunes enfants, un père absent, une mère qui peine à assumer seule les charges du ménage et deux bonnes corvéables à merci, sans oublier une palanquée de chiens crotteurs.