Susie Bannion (Dakota Johnson) a été élevée dans une famille Amish en Ohio. Elle la quitte pour Berlin où elle doit intégrer une prestigieuse école de danse. Sous la férule de madame Blanc (Tilda Swinton), les ballerines sont soumises à une discipline de fer. Certaines d’entre elles n’y résistent pas et disparaissent mystérieusement, telles Patricia (Chloë Grace Moretz) qui a trouvé refuge chez le docteur Klemperer.

Susie Bannion (Dakota Johnson) a été élevée dans une famille Amish en Ohio. Elle la quitte pour Berlin où elle doit intégrer une prestigieuse école de danse. Sous la férule de madame Blanc (Tilda Swinton), les ballerines sont soumises à une discipline de fer. Certaines d’entre elles n’y résistent pas et disparaissent mystérieusement, telles Patricia (Chloë Grace Moretz) qui a trouvé refuge chez le docteur Klemperer.

C’est peu dire que le nouveau film de Luca Guadagnino était attendu avec impatience. Sa présentation à la Mostra de Venise a fait l’événement. Tout était réuni pour susciter l’envie. Le remake du film culte de Dario Argento. Une brochette d’artistes parmi les plus trendy du moment. Derrière la caméra le réalisateur de Call me by your name.

Le résultat ne laissera pas indifférent. Sorti lessivé de la salle après plus de deux heures trente, on criera au génie ou à l’imposture. On sera époustouflé par le culot d’une mise en scène qui s’autorise toutes les outrances, filme le Berlin gris des années soixante-dix, leste un film d’horreur de références à la Shoah et à la Fraction Armée Rouge, abandonne la linéarité du récit pour la fulgurance de quelques scènes de danse d’une beauté magnétique.

Ou bien on décrochera vite d’un film trop long, presqu’obèse, dont on ne comprend rien et, pire, dont on aura renoncé à y comprendre quelque chose, copie sans imagination du film démodé de Dario Argento dont on se demande quel écho il suscite quarante ans après sa sortie, surenchère de sang et de corps dénudés filmés avec complaisance, culminant dans un gigantesque sabbat de sorcières plus risible que véritablement impressionnant.

En mars 2011, la Syrie plonge inexorablement dans la guerre civile. Nahla vit dans un petit appartement de Damas avec sa mère et ses deux sœurs cadettes. Elle exerce un petit boulot dans un magasin de prêt-à-porter et rêve d’une autre vie. Sa mère a organisé pour elle un projet de mariage avec un compatriote expatrié aux États-Unis. Mais leur rencontre tourne au fiasco et le fiancé lui préfère sa sœur.

En mars 2011, la Syrie plonge inexorablement dans la guerre civile. Nahla vit dans un petit appartement de Damas avec sa mère et ses deux sœurs cadettes. Elle exerce un petit boulot dans un magasin de prêt-à-porter et rêve d’une autre vie. Sa mère a organisé pour elle un projet de mariage avec un compatriote expatrié aux États-Unis. Mais leur rencontre tourne au fiasco et le fiancé lui préfère sa sœur. Dans la banlieue de Tokyo, à la fin des années cinquante, la modernité pénètre lentement quelques foyers. Minoru et Isamu sont frères. Ils regardent les matches de sumo sur la télévision de leurs voisins, un jeune couple occidentalisé. Ils réclament en vain à leurs parents, plus conservateurs, l’achat d’un appareil et décident de faire la grève de la parole pour l’obtenir.

Dans la banlieue de Tokyo, à la fin des années cinquante, la modernité pénètre lentement quelques foyers. Minoru et Isamu sont frères. Ils regardent les matches de sumo sur la télévision de leurs voisins, un jeune couple occidentalisé. Ils réclament en vain à leurs parents, plus conservateurs, l’achat d’un appareil et décident de faire la grève de la parole pour l’obtenir. La famille de Miguel a banni la musique pour se consacrer à la cordonnerie parce qu’un aïeul a abandonné l’arrière-grand-mère du jeune garçon pour aller tenter sa chance avec sa guitare. Mais Miguel n’accepte pas ce diktat. Il s’identifie au célèbre Ernesto de la Cruz, un musicien dont la mémoire est révérée, qu’il suspecte d’être son mystérieux arrière-grand-père.

La famille de Miguel a banni la musique pour se consacrer à la cordonnerie parce qu’un aïeul a abandonné l’arrière-grand-mère du jeune garçon pour aller tenter sa chance avec sa guitare. Mais Miguel n’accepte pas ce diktat. Il s’identifie au célèbre Ernesto de la Cruz, un musicien dont la mémoire est révérée, qu’il suspecte d’être son mystérieux arrière-grand-père. Le procureur Martin Ferguson (Humprey Bogart) est sur le point de faire tomber le caïd Albert Mendoza. Son procès doit s’ouvrir le lendemain et Rico, son lieutenant, va témoigner à charge en échange d’un allègement de peine. Mais Rico se dégonfle par peur des représailles et, durant son évasion du tribunal, chute mortellement.

Le procureur Martin Ferguson (Humprey Bogart) est sur le point de faire tomber le caïd Albert Mendoza. Son procès doit s’ouvrir le lendemain et Rico, son lieutenant, va témoigner à charge en échange d’un allègement de peine. Mais Rico se dégonfle par peur des représailles et, durant son évasion du tribunal, chute mortellement. Jackson Maine (Bradley Cooper) est une star rongée par l’alcool. Un soir, à la recherche d’un verre, il échoue dans un rade et y découvre Ally (Lady Gaga) dont la voix puissante l’impressionne.

Jackson Maine (Bradley Cooper) est une star rongée par l’alcool. Un soir, à la recherche d’un verre, il échoue dans un rade et y découvre Ally (Lady Gaga) dont la voix puissante l’impressionne. En août 2000, le sous-marin russe K-141 Koursk de classe Oscar fait naufrage en mer de Barents suite à l’explosion d’une torpille. La plupart des marins périrent sur le coup, mais vingt-trois purent trouver refuge dans le neuvième compartiment.

En août 2000, le sous-marin russe K-141 Koursk de classe Oscar fait naufrage en mer de Barents suite à l’explosion d’une torpille. La plupart des marins périrent sur le coup, mais vingt-trois purent trouver refuge dans le neuvième compartiment. L’hôtel El Royale est construit sur la frontière qui sépare le Nevada de la Californie. Il a connu au début des années soixante son heure de gloire ; mais dix ans plus tard il est tombé à l’abandon et n’est plus guère géré que par un seul garçon d’étage (Lewis Pullman)

L’hôtel El Royale est construit sur la frontière qui sépare le Nevada de la Californie. Il a connu au début des années soixante son heure de gloire ; mais dix ans plus tard il est tombé à l’abandon et n’est plus guère géré que par un seul garçon d’étage (Lewis Pullman) L’agent secret le plus calamiteux de Sa Gracieuse Majesté est de retour. Après qu’un hacker a révélé l’identité de tous les agents sous couverture et que les quelques 007 retraités sont morts (dans une scène hilarante), le MI7 (sic) n,’a d’autre ressource que de rappeler Johnny English (Rowan Atkinson) au service.

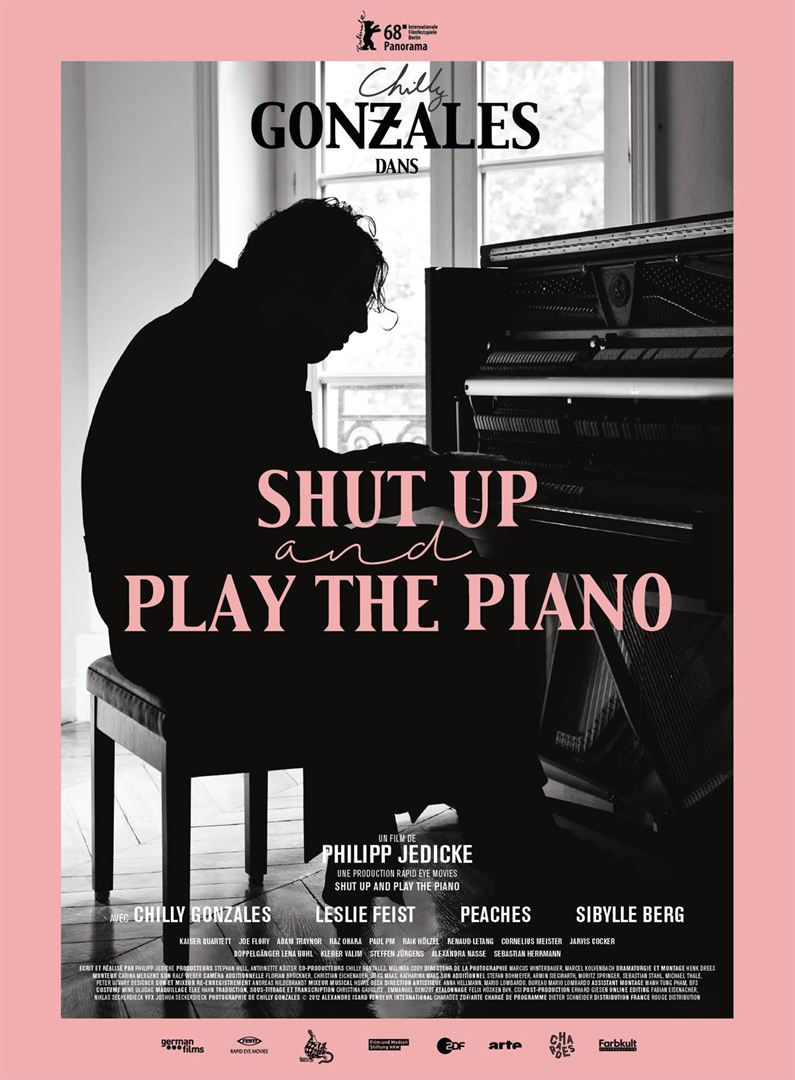

L’agent secret le plus calamiteux de Sa Gracieuse Majesté est de retour. Après qu’un hacker a révélé l’identité de tous les agents sous couverture et que les quelques 007 retraités sont morts (dans une scène hilarante), le MI7 (sic) n,’a d’autre ressource que de rappeler Johnny English (Rowan Atkinson) au service. Chilly Gonzales est un musicien hors norme. Fils d’un self-made man canadien qui fit fortune dans le BTP, il commença sa carrière dans le rap punk, au Canada d’abord, en Allemagne ensuite, avant de changer de style. Sans rien renier de ses provocations, il abandonne le chant pour le piano que ce génie né pratique sans jamais l’avoir appris. il rencontre le succès avec son album Solo Piano en 2004.

Chilly Gonzales est un musicien hors norme. Fils d’un self-made man canadien qui fit fortune dans le BTP, il commença sa carrière dans le rap punk, au Canada d’abord, en Allemagne ensuite, avant de changer de style. Sans rien renier de ses provocations, il abandonne le chant pour le piano que ce génie né pratique sans jamais l’avoir appris. il rencontre le succès avec son album Solo Piano en 2004.