Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même.

Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même.

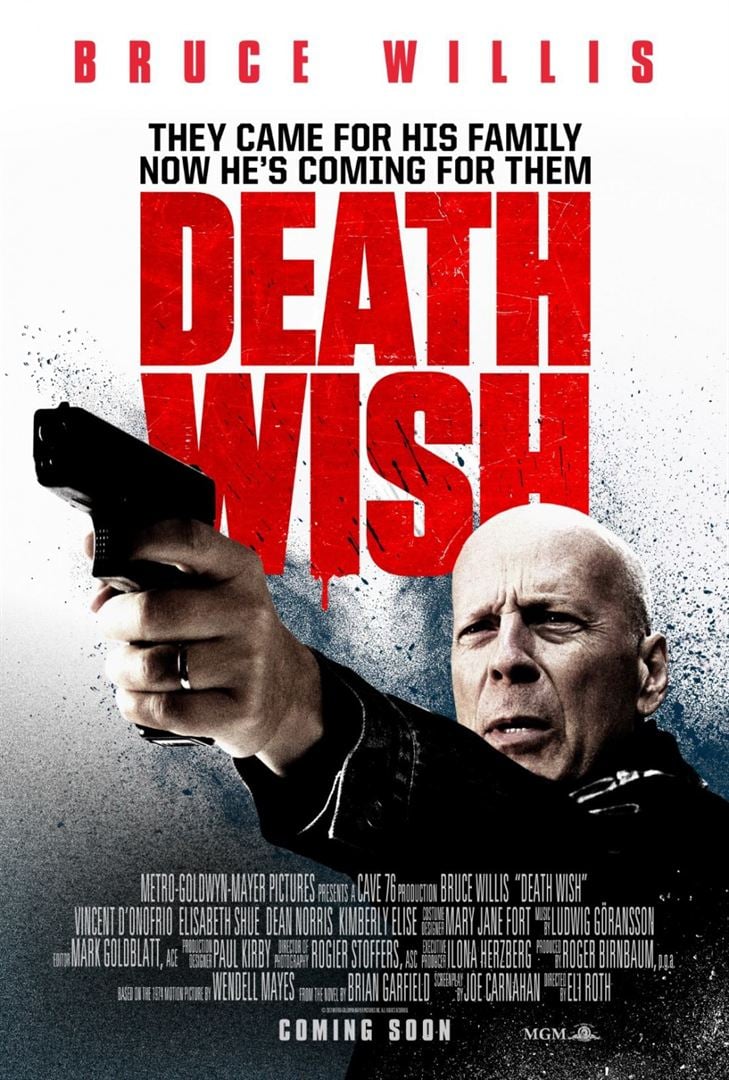

Tout dans Death Wish devait me faire fuir. Son titre qui rappelle Un justicier dans la ville dont il est le remake revendiqué, le film qui avait lancé la carrière de Charles Bronson sur fond de polémique pro- ou anti-vigilante. Son affiche dont surgit le doigt vengeur de Bruce Willis armé d’un Glock. Son sous-titre, inspiré d’un mauvais Taken et qui claque comme une publicité pour la loi du talion : « They came for his family. Now he’s coming for them. » Jusqu’à l’identité de son réalisateur, Eli Roth, dont les films d’horreur manifestaient un plaisir malsain à exalter une violence complaisante – et réciproquement. Et bien sûr son sujet : l’auto-justice, le vigilantisme ou, pour le dire plus simplement, l’auto-défense, c’est-à-dire le fait de se faire justice en violation du monopole étatique de la violence légitime.

Mais il ne faut pas faire le procès d’un film avant de l’avoir vu. Et la vérité m’oblige à dire que Death Wish est plus subtil qu’il n’en a l’air. Les scénaristes ont eu la bonne idée de faire de Bruce Willis un médecin – alors que Charles Bronson incarnait un architecte. La première scène du film le montre face à deux victimes : un policier qui meurt dans ses bras après une fusillade et l’auteur même de cette fusillade, un voyou qu’il va sauver en vertu du serment d’Hippocrate qui lui interdit de discriminer ses patients. Belle façon de poser les dilemmes éthiques que le film soulève.

Subtil, Death Wish l’est dans sa façon de camper ce personnage d’Américain moyen que Bruce Willis a su si bien interpréter depuis qu’il s’est retrouvé à son corps défendant pris au piège des assaillants de la Fox Plaza (Piège de cristal, 1988). On le voit avant la mort de sa femme fêtant l’entrée de sa fille en faculté, célébrant son anniversaire. Puis vient le cambriolage dont on sait par avance l’issue funeste – et qui en est d’autant plus anxiogène. Puis le travail de deuil – car le gentil docteur Kersey ne prendra pas les armes du jour au lendemain.

Subtil, Death Wish l’est aussi dans le personnage du policier (interprété par Dean Norris qu’on est heureux de retrouver depuis Breaking Bad). Death Wish aurait pu peindre une police corrompue, paresseuse, incompétente pour justifier la prise d’armes d’un citoyen ordinaire. Le lieutenant Raines est loin de cette caricature : c’est un bon flic, qui ne compte pas ses heures et qui fait tout pour retrouver les assassins de Mme Kersey. Mais, croulant sous la tâche, dans une ville gangrénée par la violence où le nombre d’homicides augmente en flèche, il n’a tout simplement pas le temps de faire son travail.

Quand Bruce Willis, un acteur éminemment sympathique qui a toujours incarné des rôles de « gentil » dégomme les « méchants », le spectateur – moi y compris – prend spontanément fait et cause pour lui. C’est bien là que le bât blesse. Car si son chagrin est légitime, sa façon de l’étouffer ne l’est pas. Les limites sont franchies lorsqu’il torture un voyou, usant de sa science médicale pour lui arracher le nom de ses complices. Il ne s’agit pas seulement d’une scène de violence perturbante comme par exemple celle du dentiste nazi dans Marathon Man, mais d’une scène qui interroge notre relation à la légitimité de cette violence en nous invitant à l’encourager. Dérive dangereuse du réalisateur ou ultime subtilité de sa part ?

Madame Géquil enseigne la physique dans un lycée professionnel de banlieue. Dénuée de toute autorité, elle est constamment chahutée par ses élèves.

Madame Géquil enseigne la physique dans un lycée professionnel de banlieue. Dénuée de toute autorité, elle est constamment chahutée par ses élèves. Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée.

Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée. Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck).

Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck). À une époque indéterminée, qui pourrait être contemporaine, mais qui rappelle les événements de la Seconde guerre mondiale, des réfugiés allemands se pressent à Marseille en quête d’un bateau vers les Amériques.

À une époque indéterminée, qui pourrait être contemporaine, mais qui rappelle les événements de la Seconde guerre mondiale, des réfugiés allemands se pressent à Marseille en quête d’un bateau vers les Amériques. Une station spatiale explose et les gènes pathogènes qui y étaient testés sont projetés sur la surface du globe terrestre où ils infectent un gorille, un loup et un alligator, les transformant en monstres immenses et agressifs.

Une station spatiale explose et les gènes pathogènes qui y étaient testés sont projetés sur la surface du globe terrestre où ils infectent un gorille, un loup et un alligator, les transformant en monstres immenses et agressifs. Une bande de jeunes Américains en spring break au Mexique tombe sous le coup d’une malédiction. Ils sont condamnés à jouer au jeu Action ou Vérité. Celui qui refusera mourra. Celui qui n’effectuera pas l’action attendue de lui mourra. Celui qui mentira à la question posée mourra. Comment échapper à la malédiction ?

Une bande de jeunes Américains en spring break au Mexique tombe sous le coup d’une malédiction. Ils sont condamnés à jouer au jeu Action ou Vérité. Celui qui refusera mourra. Celui qui n’effectuera pas l’action attendue de lui mourra. Celui qui mentira à la question posée mourra. Comment échapper à la malédiction ? Trois amies, la petite quarantaine, inséparables depuis le lycée, partent ensemble dans le Sud de la France ranger la maison de vacances que l’une d’elles s’apprête à vendre. Élise (Axelle Laffont), la plus fantasque, élève seule sa fille. Cécile (Virginie Ledoyen) vient de perdre son mari. Sonia (Marie-Josée Croze) vit une relation toxique avec un homme marié.

Trois amies, la petite quarantaine, inséparables depuis le lycée, partent ensemble dans le Sud de la France ranger la maison de vacances que l’une d’elles s’apprête à vendre. Élise (Axelle Laffont), la plus fantasque, élève seule sa fille. Cécile (Virginie Ledoyen) vient de perdre son mari. Sonia (Marie-Josée Croze) vit une relation toxique avec un homme marié. Né sous X, alcoolique à treize ans, tétraplégique à vingt-et-un, John Callahan n’a pas eu une jeunesse facile. D’autres que lui auraient pu sombrer. D’ailleurs l’accident qui le prive de l’usage de ses membres ne le dissuade pas de continuer de boire.

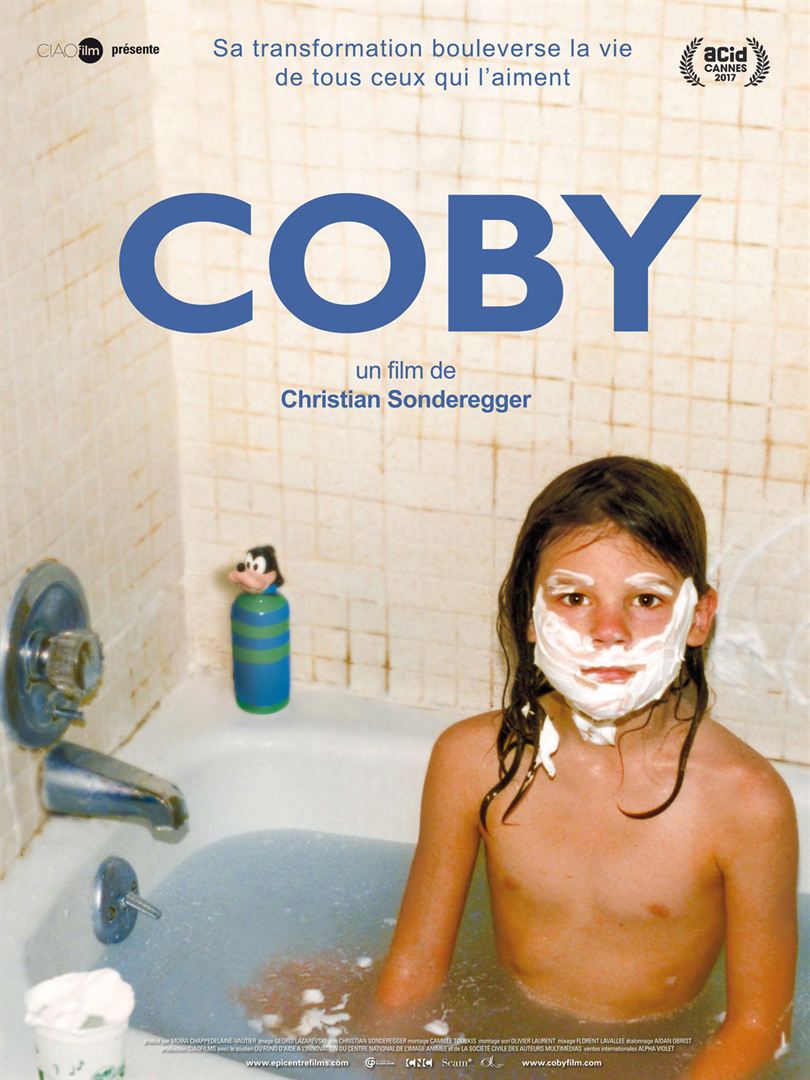

Né sous X, alcoolique à treize ans, tétraplégique à vingt-et-un, John Callahan n’a pas eu une jeunesse facile. D’autres que lui auraient pu sombrer. D’ailleurs l’accident qui le prive de l’usage de ses membres ne le dissuade pas de continuer de boire. Suzanne est un garçon manqué. Depuis son plus jeune âge, elle a la conviction que la nature s’est trompée en lui donnant un corps de fille. Avec l’assentiment de ses parents, elle décide d’en changer. Suzanne deviendra Jake. Mais le temps de la « transition », il/elle est Coby.

Suzanne est un garçon manqué. Depuis son plus jeune âge, elle a la conviction que la nature s’est trompée en lui donnant un corps de fille. Avec l’assentiment de ses parents, elle décide d’en changer. Suzanne deviendra Jake. Mais le temps de la « transition », il/elle est Coby.