Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) est un immense couturier londonien qui ne vit que par son art. Sa sœur Cyril (Lesley Manville) veille jalousement à son bien-être et s’assure que rien ne le distraie de sa routine.

Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) est un immense couturier londonien qui ne vit que par son art. Sa sœur Cyril (Lesley Manville) veille jalousement à son bien-être et s’assure que rien ne le distraie de sa routine.

Reynolds Woodcock fait la conquête d’Alma (Vicky Krieps), rencontrée dans une modeste auberge sur la côte anglaise. Il la séduit et la ramène avec lui à Londres.

Les louanges pleuvent sur le dernier film de Paul Thomas Anderson. Au point qu’elles me complexent de juger trop sévèrement un film que je n’ai ni compris ni aimé. J’avais eu la même réaction début 2016 devant Carol, un film qui n’est pas sans présenter de nombreuses analogies avec Phantom Thread.

Pour commencer, les critiques considèrent le jeune réalisateur américain comme l’un des plus talentueux de sa génération. J’avoue ne pas partager cette admiration. Ni Inherent Vice, ni The Master ni même There WIll Be Blood ne m’avaient en leurs temps convaincu. Ce Phantom Thread inutilement maniéré me confirme dans le sentiment qu’Anderson loin d’être un génie est tout au mieux un habile faiseur.

Mais venons en à son dernier film. Commençons par la musique de Jonny Greenwood pour laquelle, là encore, on crie au génie. Tout en en saluant l’élégance de sa partition, je l’ai trouvée inutilement envahissante. Elle ne s’interrompt jamais. Quelle en est la fonction ? Qu’est-ce qui en justifie l’omniprésence pour des personnages qui jamais n’en écoutent ou n’en discutent ? On a parfois l’impression que le réalisateur, avec cette musique si racée, a voulu en rajouter une couche, comme un chef prétentieux qui étalerait du caviar sur un canapé de foie gras.

Évoquons les acteurs. Dans le rôle de l’oie blanche Vicky Krieps. Pour montrer qu’elle sort du ruisseau, on l’a découvre servant le petit déjeuner dans un troquet de province. Pour souligner combien Woodcock l’impressionne, on lui fait piquer un fard à chacun des mots qu’il lui adresse. Quant au personnage principal, il est interprété par Daniel Day-Lewis, un des plus grands artistes contemporains, le seul à avoir jamais emporté trois fois l’Oscar du meilleur acteur (en 1990 pour My Left Foot, en 2008 pour There Will Be Blood et en 2013 pour Lincoln) en attendant un quatrième peut-être pour ce Phantom Thread où il est nominé. Il est bien sûr terriblement séduisant dans le rôle du sombre Woodcock. Mais sa voix volontairement fluette et son jeu étonnamment monolithique – surtout si on le juge à l’aune de l’immense talent de cet acteur – finissent vite par lasser.

Venons-en à l’essentiel : le propos du film. On lit qu’il s’agit d’une vengeance féminine. Phantom Thread serait l’histoire du renversement d’un lien de domination. Il est difficile de discuter du comportement d’Alma sans révéler top hardiment le contenu du film. Mais je puis dire que la décision qu’elle prend, et qu’elle prend à deux reprises, pour renverser ce lien de domination, est radicale et surprenante, pour ne pas dire dénuée de toute crédibilité. Quant à la réaction de Woodcock, surtout à la seconde occurrence, il faudra que des spectateurs plus perspicaces que moi – et plus versés dans les relations de domination au sein du couple – me l’expliquent.

Au grand dam de Élisabeth sa sœur aînée (Mélanie Laurent), Pauline Beaugrand s’est amourachée du capitaine Neuville (Jean Dujardin). Le fringant officier doit aller combattre en Autriche et promet à sa fiancée de lui écrire chaque jour. Il n’en fait rien, la laissant dépérir. Élisabeth prend alors la plume et écrit, à la place de l’absent, des missives tendres où il narre une vie aventureuse. Mais, convaincue qu’il ne reviendra jamais, elle décide de faire mourir Neuville aux Indes pour permettre à sa sœur, vite consolée par un nobliau dégénéré, de tourner la page et fonder un foyer.

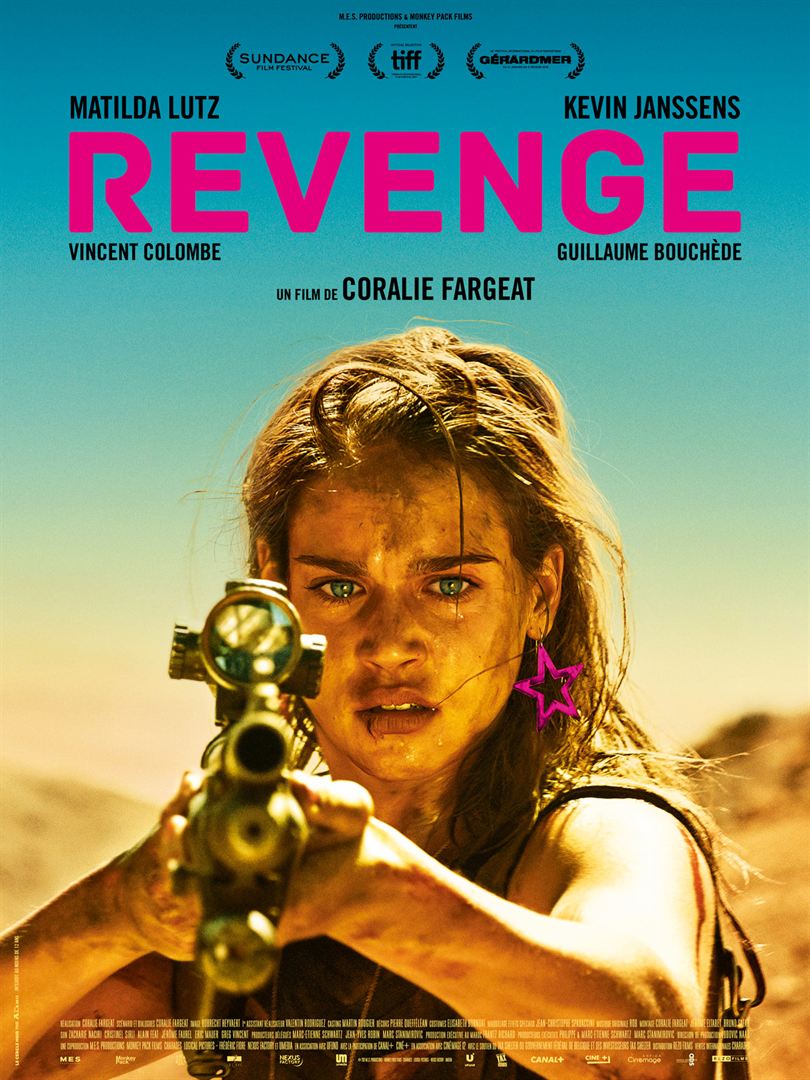

Au grand dam de Élisabeth sa sœur aînée (Mélanie Laurent), Pauline Beaugrand s’est amourachée du capitaine Neuville (Jean Dujardin). Le fringant officier doit aller combattre en Autriche et promet à sa fiancée de lui écrire chaque jour. Il n’en fait rien, la laissant dépérir. Élisabeth prend alors la plume et écrit, à la place de l’absent, des missives tendres où il narre une vie aventureuse. Mais, convaincue qu’il ne reviendra jamais, elle décide de faire mourir Neuville aux Indes pour permettre à sa sœur, vite consolée par un nobliau dégénéré, de tourner la page et fonder un foyer. Trois hommes d’affaires ont l’habitude chaque année de se payer un week-end entre mecs dans une luxueuse maison au milieu du désert. Pour expulser leur trop-plein de testostérone, ils s’adonnent à leur passion : la chasse.

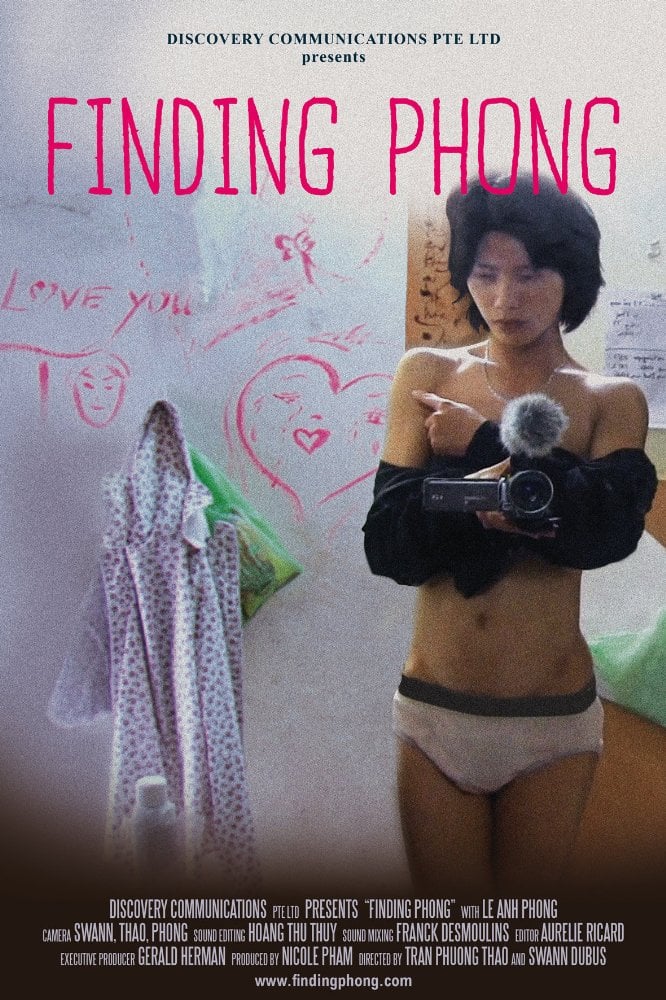

Trois hommes d’affaires ont l’habitude chaque année de se payer un week-end entre mecs dans une luxueuse maison au milieu du désert. Pour expulser leur trop-plein de testostérone, ils s’adonnent à leur passion : la chasse. Phong a grandi dans la campagne vietnamienne, dernier fils d’une nombreuse fratrie. Depuis sa prime enfance une certitude l’habite [si j’ose dire] : il est une femme dans un corps d’homme.

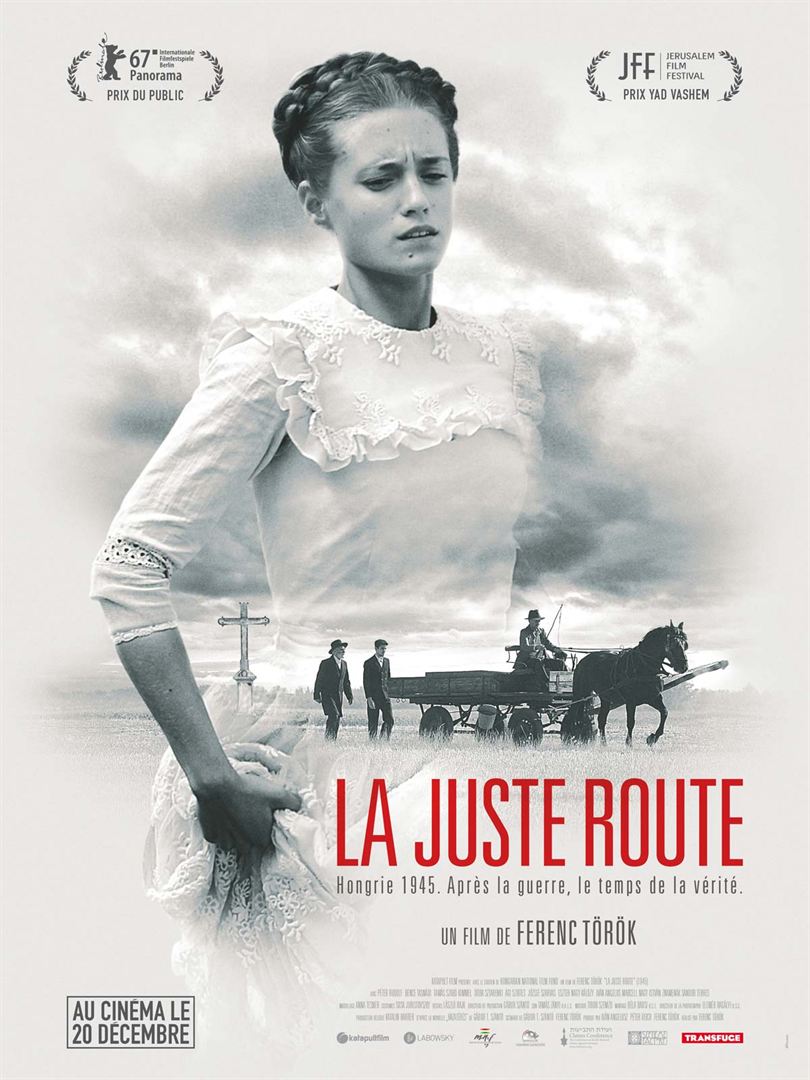

Phong a grandi dans la campagne vietnamienne, dernier fils d’une nombreuse fratrie. Depuis sa prime enfance une certitude l’habite [si j’ose dire] : il est une femme dans un corps d’homme. Un petit village hongrois au milieu de nulle part, en août 1945, prépare fébrilement le mariage du fils du maire. Mais la fête est gâchée par l’arrivée de deux Juifs qui transportent deux mystérieuses malles.

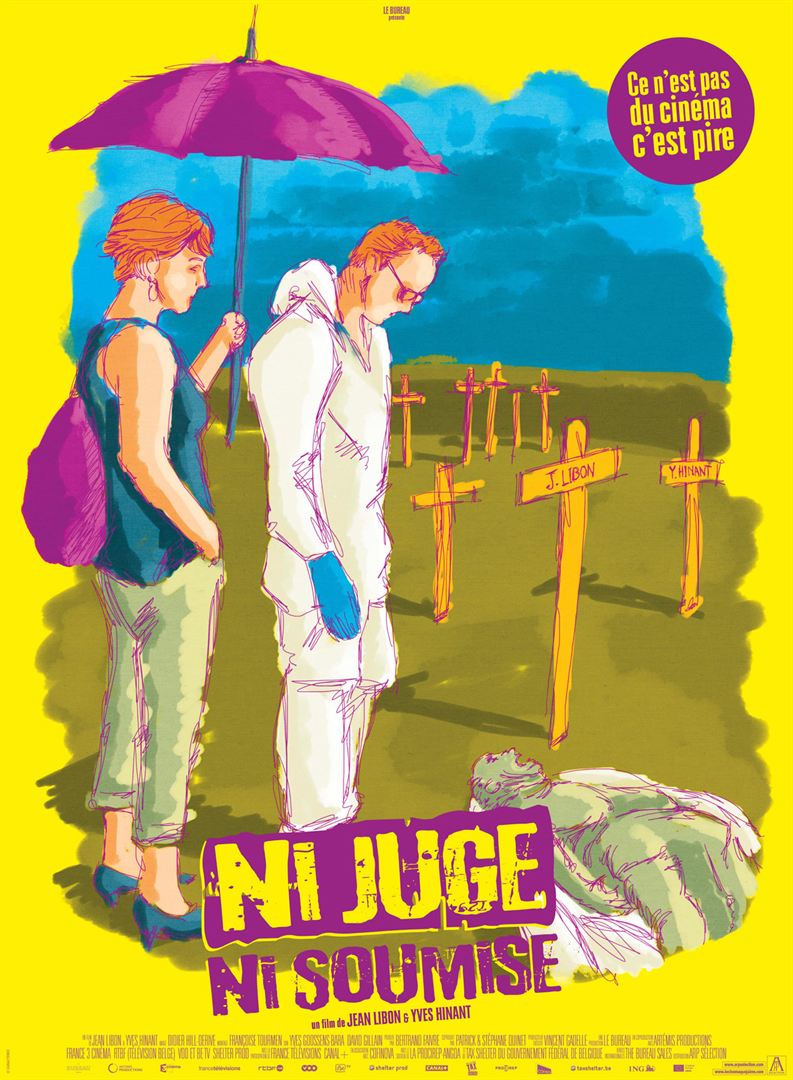

Un petit village hongrois au milieu de nulle part, en août 1945, prépare fébrilement le mariage du fils du maire. Mais la fête est gâchée par l’arrivée de deux Juifs qui transportent deux mystérieuses malles. Anne Gruwez est juge d’instruction à Bruxelles. Pendant trois ans, l’équipe de Striptease l’a filmée. Dans son bureau où elle auditionne des inculpés et décide leur mise en accusation. Sur les lieux des crimes où elle se déplace dans une 2CV chevrotante. À la police judiciaire où elle décide de rouvrir une vieille affaire restée irrésolue.

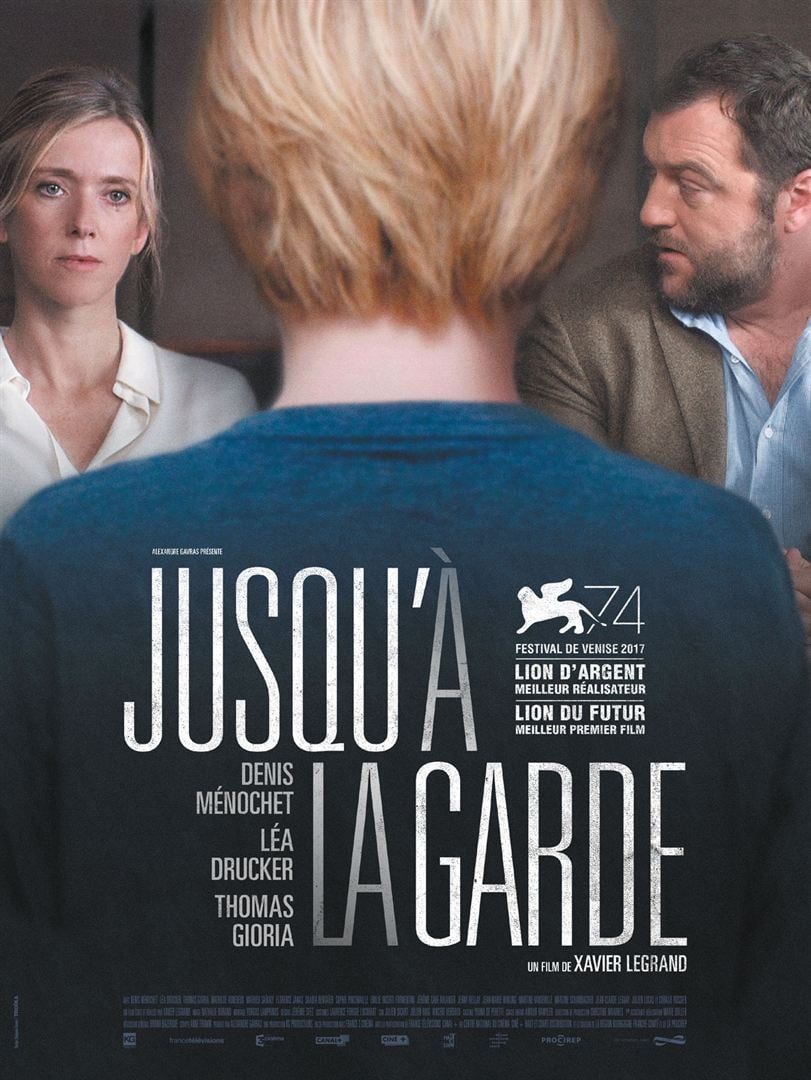

Anne Gruwez est juge d’instruction à Bruxelles. Pendant trois ans, l’équipe de Striptease l’a filmée. Dans son bureau où elle auditionne des inculpés et décide leur mise en accusation. Sur les lieux des crimes où elle se déplace dans une 2CV chevrotante. À la police judiciaire où elle décide de rouvrir une vieille affaire restée irrésolue. Le divorce des Besson se passe mal. Miriam accuse son mari de violence conjugale. Elle a décidé de déménager, pour se protéger et pour protéger ses enfants. Joséphine, qui fête bientôt ses dix-huit ans, et Julien qui n’en a que onze encore, refusent de revoir leur père qui réclame un droit de visite. La juge aux affaires familiales doit trancher.

Le divorce des Besson se passe mal. Miriam accuse son mari de violence conjugale. Elle a décidé de déménager, pour se protéger et pour protéger ses enfants. Joséphine, qui fête bientôt ses dix-huit ans, et Julien qui n’en a que onze encore, refusent de revoir leur père qui réclame un droit de visite. La juge aux affaires familiales doit trancher. À Coney Island, la plage de New York, en juillet 1950 [je ne suis pas peu fier d’avoir retrouvé la date exacte], Ginny (Kate Winslet) vit dans l’amertume de la gloire qu’elle n’a pas conquise sur les planches. Hier actrice prometteuse, aujourd’hui serveuse exténuée, elle est mariée sans amour à Humpty (James Belushi) et s’est prise de passion pour Mickey (Justin Timberlake), un maître nageur plus jeune qu’elle avec qui elle a une liaison.

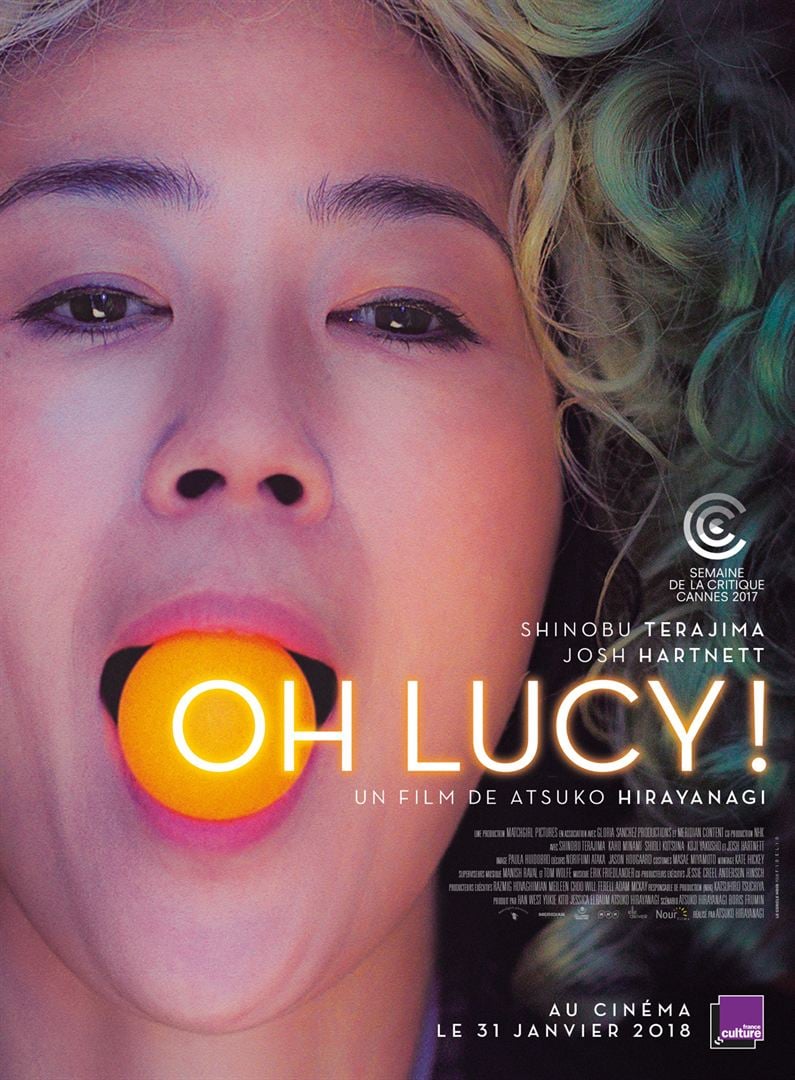

À Coney Island, la plage de New York, en juillet 1950 [je ne suis pas peu fier d’avoir retrouvé la date exacte], Ginny (Kate Winslet) vit dans l’amertume de la gloire qu’elle n’a pas conquise sur les planches. Hier actrice prometteuse, aujourd’hui serveuse exténuée, elle est mariée sans amour à Humpty (James Belushi) et s’est prise de passion pour Mickey (Justin Timberlake), un maître nageur plus jeune qu’elle avec qui elle a une liaison. Setsuko, la cinquantaine, s’ennuie à Tokyo entre son appartement et son travail. Jusqu’au jour où sa nièce Mika lui fait rencontrer John, un jeune professeur d’anglais aux méthodes hétérodoxes. Contre toute raison, Lucy s’éprend de lui et lorsqu’il rentre soudainement en Californie, décide de l’y suivre. La mère de Mika l’accompagne.

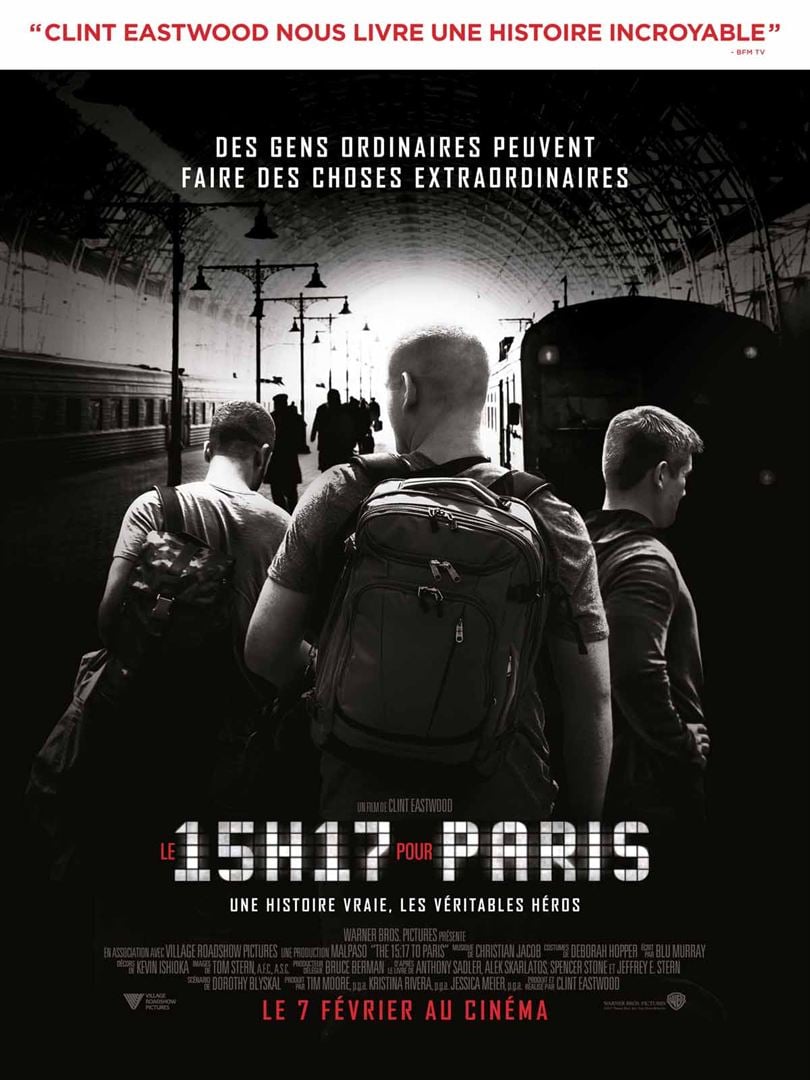

Setsuko, la cinquantaine, s’ennuie à Tokyo entre son appartement et son travail. Jusqu’au jour où sa nièce Mika lui fait rencontrer John, un jeune professeur d’anglais aux méthodes hétérodoxes. Contre toute raison, Lucy s’éprend de lui et lorsqu’il rentre soudainement en Californie, décide de l’y suivre. La mère de Mika l’accompagne. Le 21 août 2015, un terroriste surarmé a voulu assassiner les passagers du Thalys 9364 entre Bruxelles et Paris. Un carnage a été évité grâce à l’intervention héroïque de trois Américains en vacances en Europe.

Le 21 août 2015, un terroriste surarmé a voulu assassiner les passagers du Thalys 9364 entre Bruxelles et Paris. Un carnage a été évité grâce à l’intervention héroïque de trois Américains en vacances en Europe.