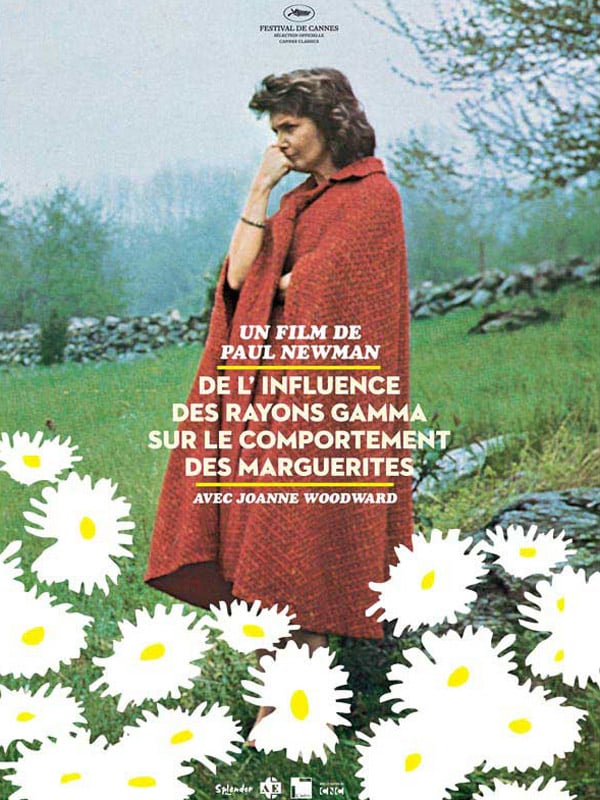

De l’influence… a pour héroïne Beatrice Hunsdorfer, une femme d’une quarantaine d’années. Séparée de son mari, elle élève seule ses deux filles et vit dans une maison délabrée dont elle sous-loue une chambre à des personnes en fin de vie.

De l’influence… a été tourné en 1972 par Paul Newman qui était alors au sommet de sa gloire. Le rôle de Beatrice est interprétée par son épouse, l’actrice Joanne Woodward. Il est tiré d’une pièce de théâtre qui venait de remporter le Prix Pulitzer.

De l’influence… est emblématique de son temps. À commencer par son titre à rallonge qu’on n’aurait plus l’idée de donner aujourd’hui.

Il est inspiré d’une pièce de théâtre, comme l’était un grand nombre de films de la décennie précédente : Qui a peur de Virginia Wolf ?, La Chatte sur un toit brûlant, Un lion en hiver…

Surtout il s’inscrit dans un registre dramatique qui est aujourd’hui totalement passé de mode. À l’époque, le théâtre et le cinéma avaient une tendance à l’hystérisation qui s’est perdue. Les personnages étaient paroxystiques, au bord de la folie. Aujourd’hui, si le sujet des films n’a pas changé – Aurore sorti le mois dernier avait pour héroïne une femme divorcée élevant seule ses deux filles – leur ton n’est plus le même. Il est plus réaliste, plus doux, et surtout plus comique. La solitude d’une mère célibataire, hier, faisait pleurer. Aujourd’hui, elle fait, à tort ou à raison, rire.

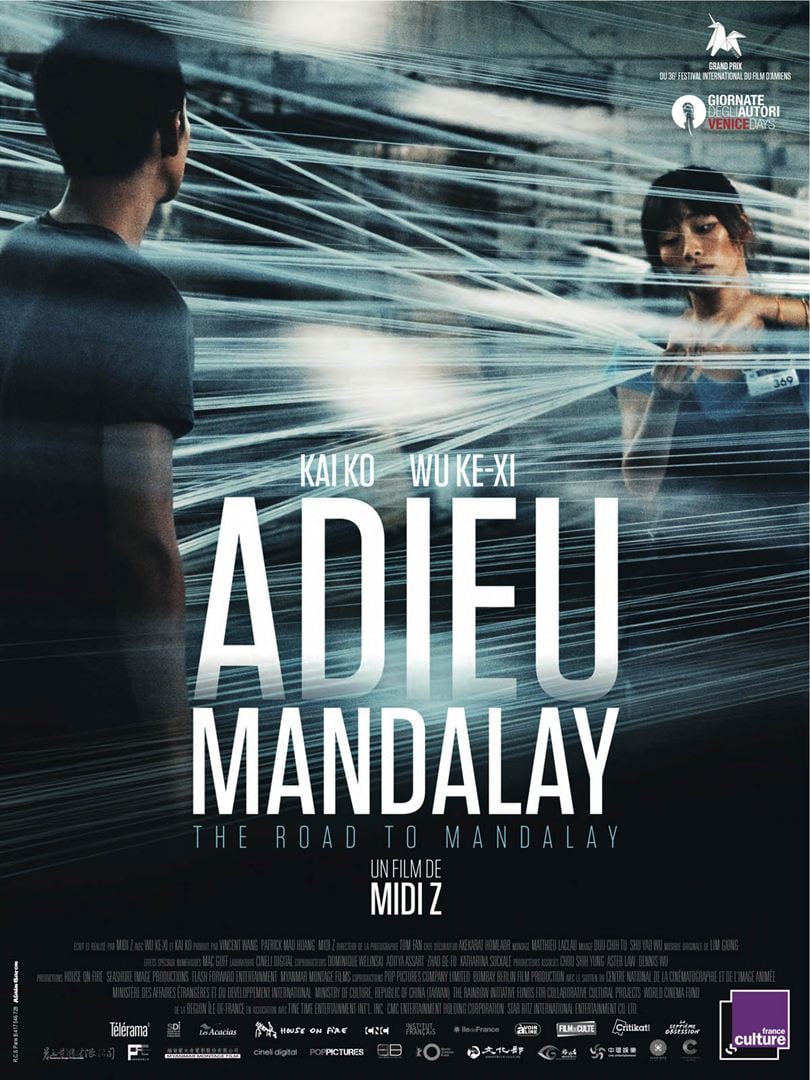

Adieu Mandalay est un quasi-documentaire sur ces Chinois de Birmanie qui quittent leur pays pour une vie meilleure.

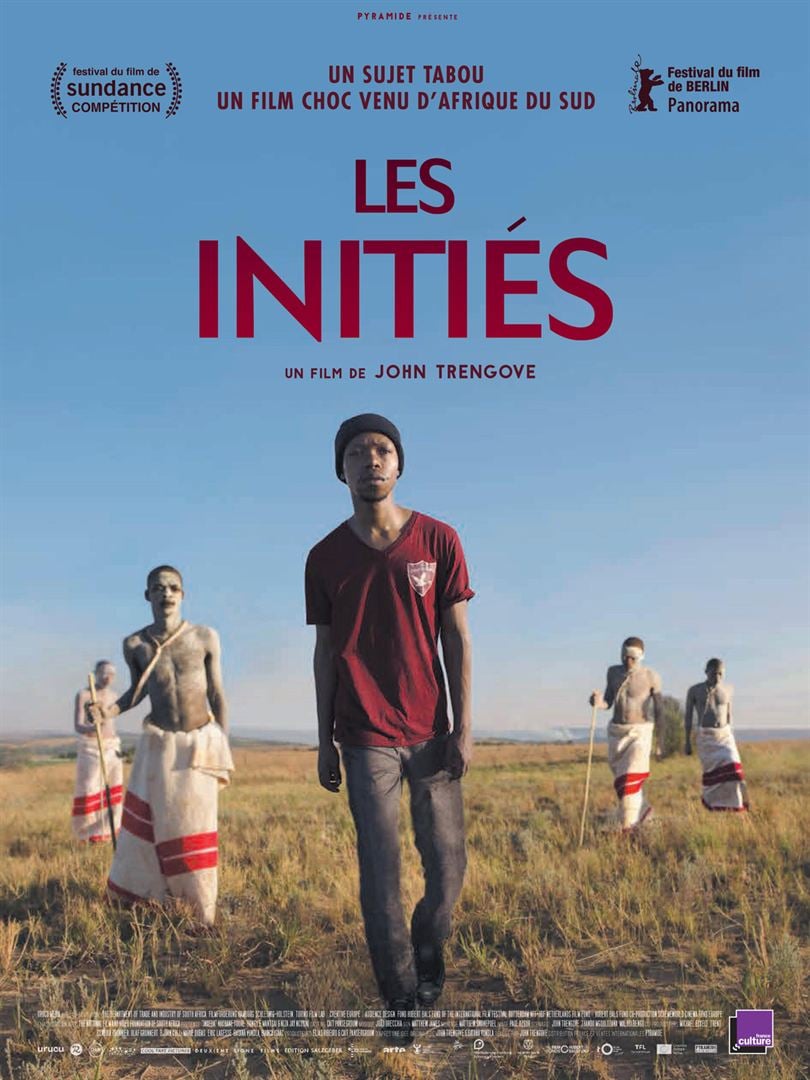

Adieu Mandalay est un quasi-documentaire sur ces Chinois de Birmanie qui quittent leur pays pour une vie meilleure. De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois.

De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois. Shinoda Ryota approche la cinquantaine. Il a raté sa vie. Si son premier roman a remporté un prix littéraire, il n’en a pas écrit d’autres et gâche son talent dans une agence de détectives. Héritée de son père, son addiction au jeu l’a conduit à accumuler les dettes. Sa femme l’a quitté et menace de lui supprimer la garde de son fils.

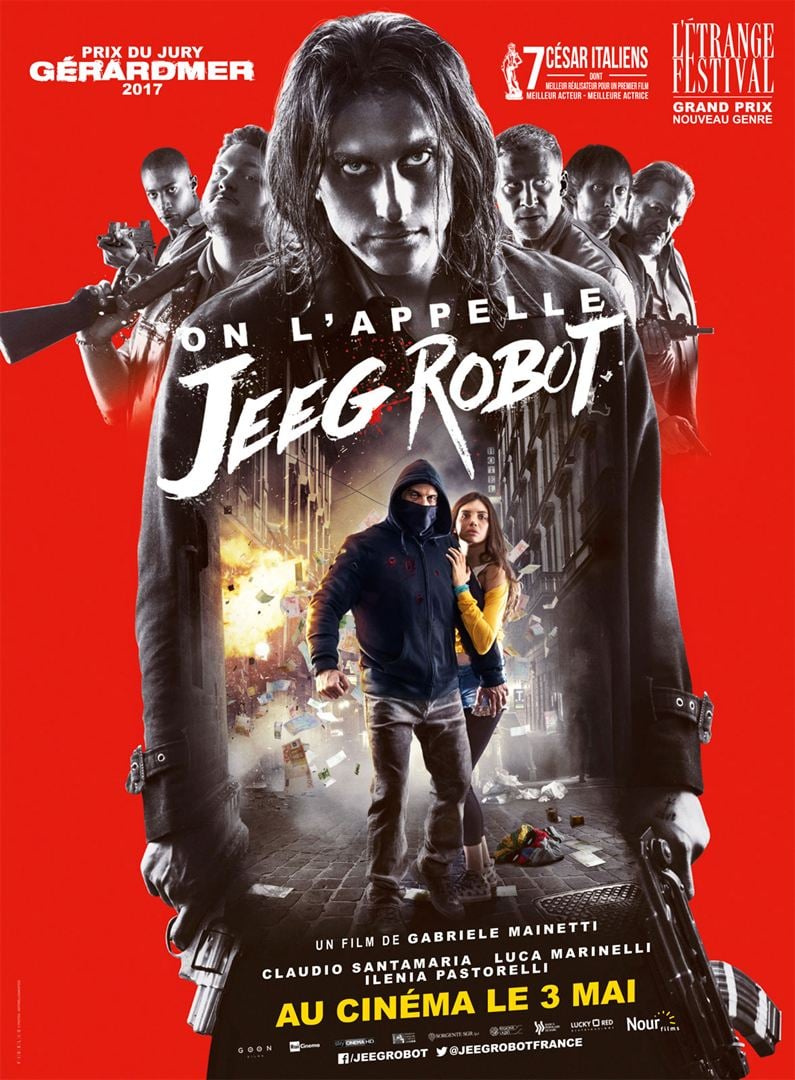

Shinoda Ryota approche la cinquantaine. Il a raté sa vie. Si son premier roman a remporté un prix littéraire, il n’en a pas écrit d’autres et gâche son talent dans une agence de détectives. Héritée de son père, son addiction au jeu l’a conduit à accumuler les dettes. Sa femme l’a quitté et menace de lui supprimer la garde de son fils. Enzo est un petit voyou. Quand il ne mange pas des Danette devant des films porno dans son appartement crasseux de la banlieue de Rome, il participe à des combines à la petite semaine. Il est secrètement amoureux de sa voisine, une jeune femme qui, pour échapper aux violences domestiques infligées par son père, s’est réfugiée dans le monde des anime japonais. Après être tombé dans le Tibre et avoir été contaminé par des substances toxiques, Enzo se découvre des pouvoirs surhumains. Quel usage en fera-t-il ?

Enzo est un petit voyou. Quand il ne mange pas des Danette devant des films porno dans son appartement crasseux de la banlieue de Rome, il participe à des combines à la petite semaine. Il est secrètement amoureux de sa voisine, une jeune femme qui, pour échapper aux violences domestiques infligées par son père, s’est réfugiée dans le monde des anime japonais. Après être tombé dans le Tibre et avoir été contaminé par des substances toxiques, Enzo se découvre des pouvoirs surhumains. Quel usage en fera-t-il ? Dans un port croate quasi-désert, deux hommes, la cinquantaine, louent un bateau. On apprendra bientôt qu’ils sont frères, que la mort de leur père vient de leur révéler leur lien de filiation, et qu’ils se rendent sur les lieux où celui-ci se serait donné la mort dans d’obscures circonstances.

Dans un port croate quasi-désert, deux hommes, la cinquantaine, louent un bateau. On apprendra bientôt qu’ils sont frères, que la mort de leur père vient de leur révéler leur lien de filiation, et qu’ils se rendent sur les lieux où celui-ci se serait donné la mort dans d’obscures circonstances. Attention ! Film culte ! L’intraduisible et impayable Faster, Pussycat! a pour héroïnes trois amazones qui sillonnent le désert californien dans leurs voitures de course.

Attention ! Film culte ! L’intraduisible et impayable Faster, Pussycat! a pour héroïnes trois amazones qui sillonnent le désert californien dans leurs voitures de course. Emily Dickinson (1830-1886) est une des plus grandes poétesses américaines. Terence Davies (1945-), un des plus grands réalisateurs britanniques contemporains, raconte sa vie.

Emily Dickinson (1830-1886) est une des plus grandes poétesses américaines. Terence Davies (1945-), un des plus grands réalisateurs britanniques contemporains, raconte sa vie. Le scénario de Tunnel se résume en deux phrases. Un homme est coincé dans sa voiture dans un tunnel écroulé. Les secours réussiront-ils à le sauver ?

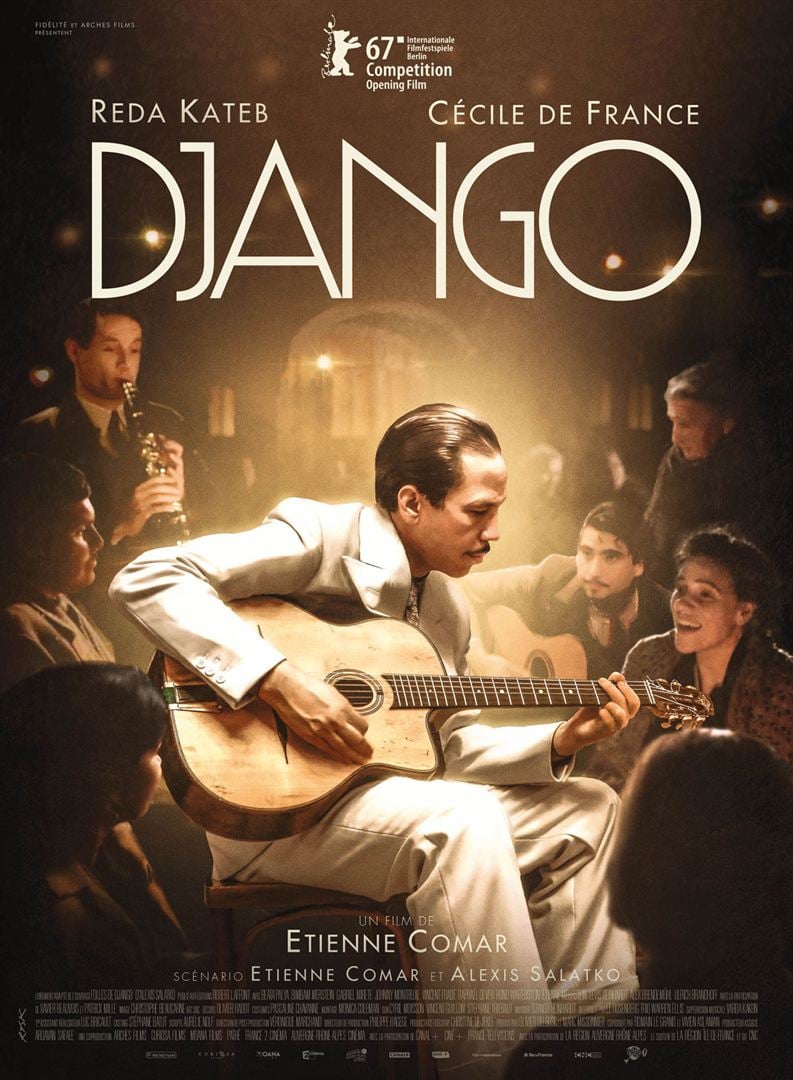

Le scénario de Tunnel se résume en deux phrases. Un homme est coincé dans sa voiture dans un tunnel écroulé. Les secours réussiront-ils à le sauver ? Contrairement à La Môme, Ray, Cloclo ou Dalida, Django ne raconte pas l’ascension, la gloire, la chute et la rédemption d’un génie de la musique. A rebours du biopics attendu, Étienne Comar choisit de se focaliser sur un épisode très précis de la vie du guitariste : l’hiver 1943 durant lequel il choisit de quitter la France pour la Suisse. Il était alors au sommet de gloire, coqueluche du tout-Paris qui venait l’applaudir tous les soirs aux Folies-Bergères.

Contrairement à La Môme, Ray, Cloclo ou Dalida, Django ne raconte pas l’ascension, la gloire, la chute et la rédemption d’un génie de la musique. A rebours du biopics attendu, Étienne Comar choisit de se focaliser sur un épisode très précis de la vie du guitariste : l’hiver 1943 durant lequel il choisit de quitter la France pour la Suisse. Il était alors au sommet de gloire, coqueluche du tout-Paris qui venait l’applaudir tous les soirs aux Folies-Bergères.