L’intrigue de ce vaudeville, inspiré de Shakespeare, de Beaumarchais et de Marivaux, est passablement complexe. Il se déroule dans les années 1900 en Suède. Frederik, un avocat veuf, d’âge mûr, est remarié avec Anne, une très jeune femme. Henrik, le fils qu’il a eu de sa première épouse, en est amoureux. Lui-même a une maîtresse, Désirée (la bien-nommée), une actrice de théâtre, laquelle est entretenue par un aristocrate, le comte Malcom, que l’épouse essaie vainement de reconquérir. L’ensemble de ces personnages se retrouvent la nuit de la Saint-Jean dans le château de la mère de Désirée.

L’intrigue de ce vaudeville, inspiré de Shakespeare, de Beaumarchais et de Marivaux, est passablement complexe. Il se déroule dans les années 1900 en Suède. Frederik, un avocat veuf, d’âge mûr, est remarié avec Anne, une très jeune femme. Henrik, le fils qu’il a eu de sa première épouse, en est amoureux. Lui-même a une maîtresse, Désirée (la bien-nommée), une actrice de théâtre, laquelle est entretenue par un aristocrate, le comte Malcom, que l’épouse essaie vainement de reconquérir. L’ensemble de ces personnages se retrouvent la nuit de la Saint-Jean dans le château de la mère de Désirée.

Sélectionné au Festival de Cannes de 1956, Sourires d’une nuit d’été est le film qui a révélé Ingmar Bergman à la presse et au public international. Mais ce n’est pas un film représentatif de l’œuvre de l’austère réalisateur suédois qui, sans aller jusqu’à le renier, en a toujours minoré l’importance.

Sourires d’une nuit d’été n’est pas sans rappeler La règle du jeu de Renoir – Bergman admirait le cinéma français de Carmé, Duvivier, Renoir. Il en a la finesse, la légèreté, l’humour. Les personnages masculins sont interprétés avec un formalisme empesé par la fine fleur de l’Académie royale de Suède. Les rôles féminins sont jouées par des actrices hors pair, Eva Dahlbeck « le porte-étendard de la féminité triomphante » selon l’expression de Bergman.

Après ce succès, Bergman tournait Le Septième sceau puis Les Fraises sauvages. Son cinéma prenait un tour radical. Pour le meilleur et pour le pire.

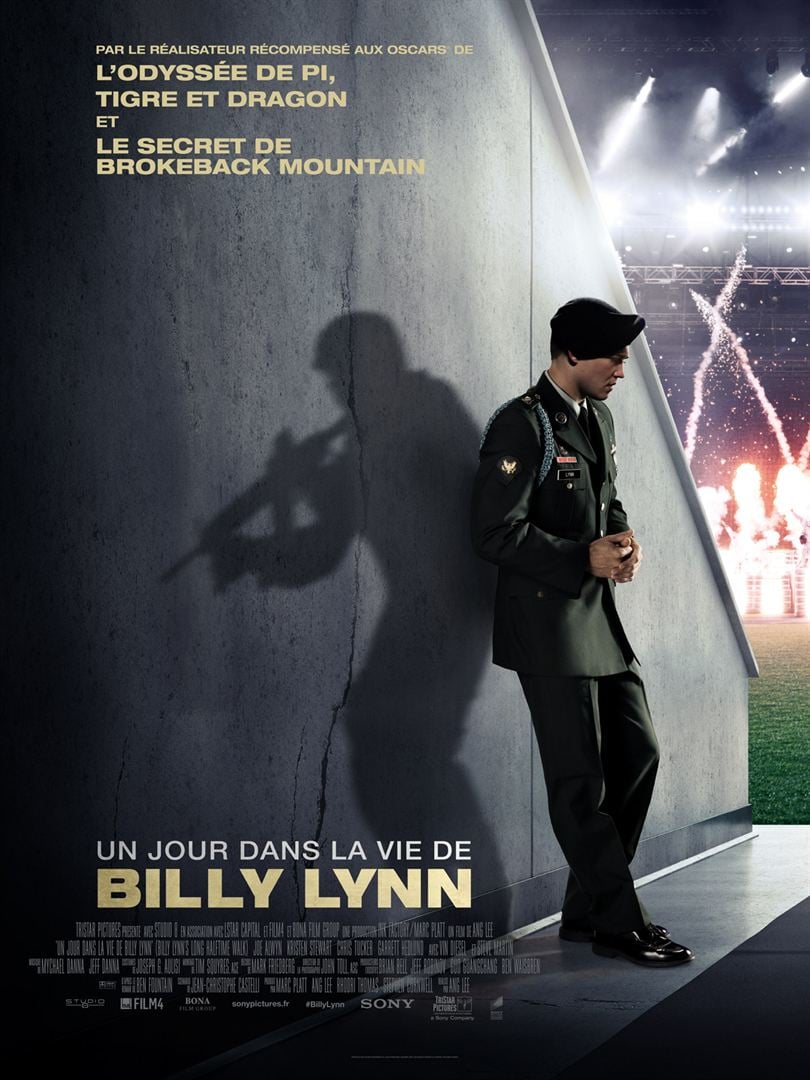

Billy Lynn et son unité d’infanterie connaissent une soudaine gloire médiatique pour avoir survécu à une embuscade en Irak. Au Texas, en 2004, ils sont invités à parader lors de la finale du Super Bowl.

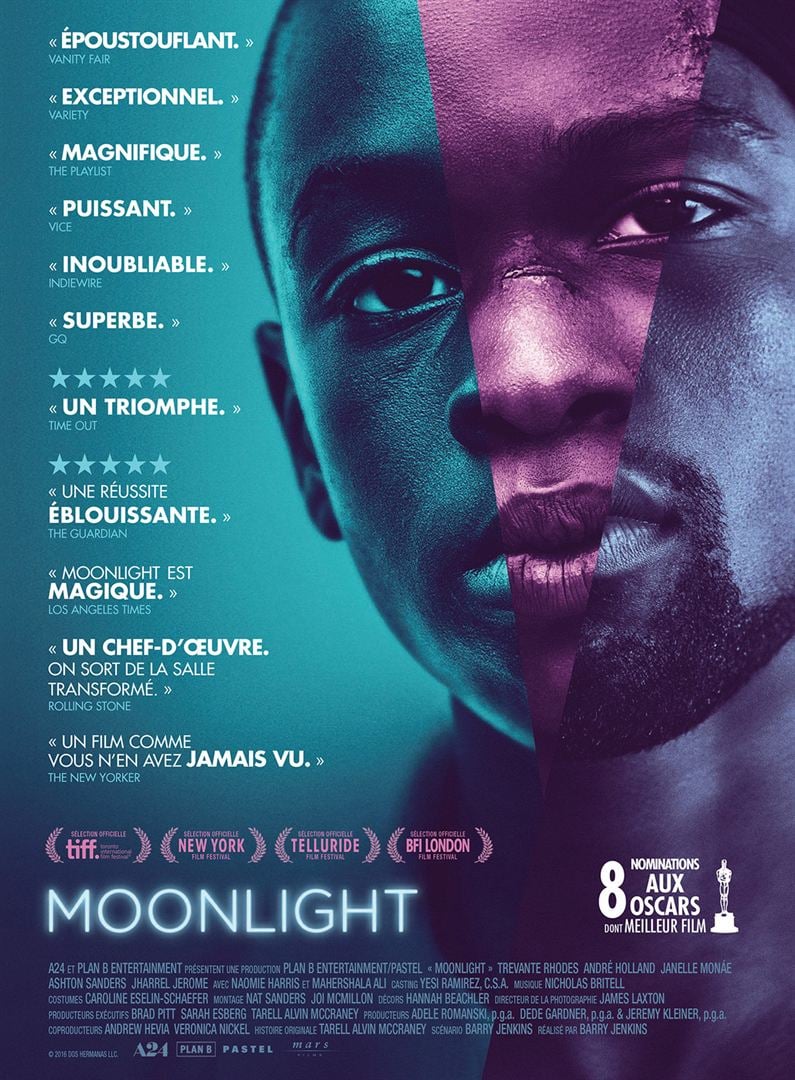

Billy Lynn et son unité d’infanterie connaissent une soudaine gloire médiatique pour avoir survécu à une embuscade en Irak. Au Texas, en 2004, ils sont invités à parader lors de la finale du Super Bowl. Chiron a une dizaine d’années. Il vit à Miami dans le ghetto noir. Il est la tête de turc de ses camarades qui l’ont surnommé « Little ». Sa mère, qui se drogue et se prostitue, ne s’occupe guère de lui. Chiron s’est trouvé un père de substitution en Juan, un chef de gang.

Chiron a une dizaine d’années. Il vit à Miami dans le ghetto noir. Il est la tête de turc de ses camarades qui l’ont surnommé « Little ». Sa mère, qui se drogue et se prostitue, ne s’occupe guère de lui. Chiron s’est trouvé un père de substitution en Juan, un chef de gang. Publiée en 1973, l’autobiographie de Joseph Joffo met en scène deux enfants juifs jetés sur les routes de France entre 1942 et 1944. Jacques Doillon, qui n’était alors qu’un tout jeune réalisateur, en a tourné une première adaptation dès 1975. Que Christian Duguay en tourne une seconde n’est pas surprenant.

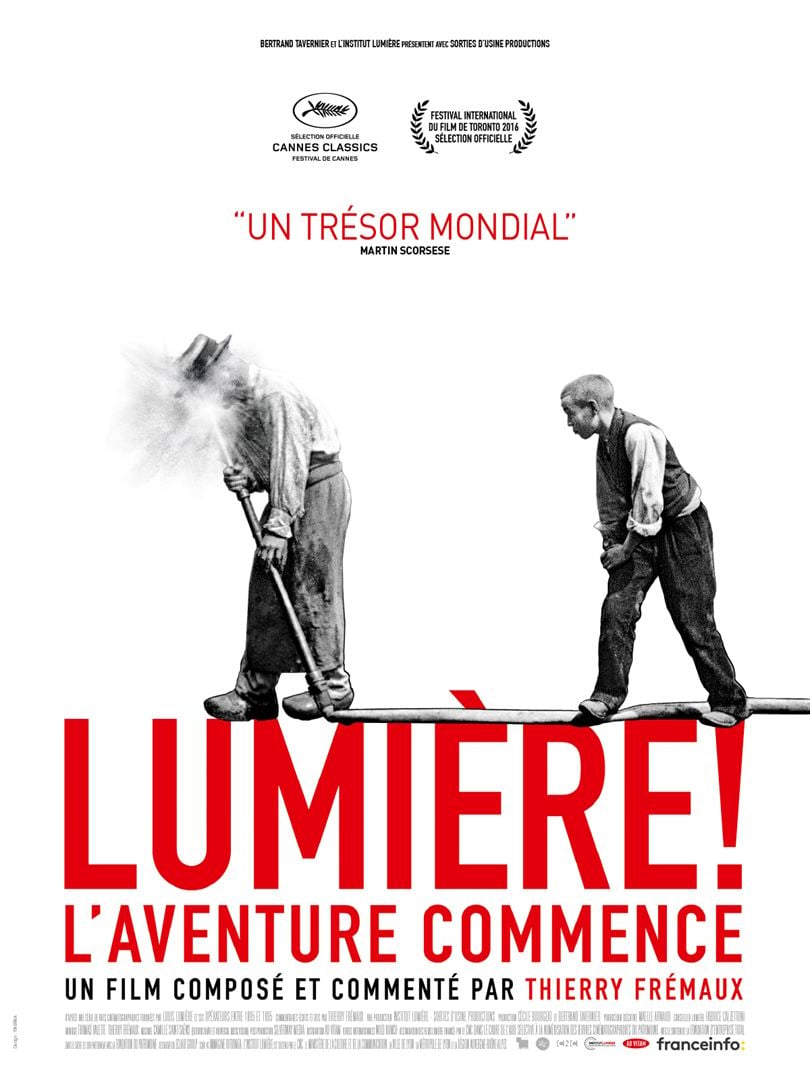

Publiée en 1973, l’autobiographie de Joseph Joffo met en scène deux enfants juifs jetés sur les routes de France entre 1942 et 1944. Jacques Doillon, qui n’était alors qu’un tout jeune réalisateur, en a tourné une première adaptation dès 1975. Que Christian Duguay en tourne une seconde n’est pas surprenant. Les frères Lumière, on le sait, ont inventé le cinéma. Entre 1895 et 1905, ils ont tourné mille quatre cent vingt-deux films de cinquante secondes chacun. Thierry Frémaux, le directeur de l’Institut Lumière de Lyon, en a choisi cent-huit qu’il présente en onze chapitres et commente un après l’autre.

Les frères Lumière, on le sait, ont inventé le cinéma. Entre 1895 et 1905, ils ont tourné mille quatre cent vingt-deux films de cinquante secondes chacun. Thierry Frémaux, le directeur de l’Institut Lumière de Lyon, en a choisi cent-huit qu’il présente en onze chapitres et commente un après l’autre. Les ministres de l’Économie du G8 se réunissent en Allemagne pour y adopter un plan secret. Trois personnalités extérieures ont été également conviées : une auteure à succès, un une rock star… et un prêtre.

Les ministres de l’Économie du G8 se réunissent en Allemagne pour y adopter un plan secret. Trois personnalités extérieures ont été également conviées : une auteure à succès, un une rock star… et un prêtre. Vincent, 24 ans, a perdu sa mère. La cohabitation avec Hervé, son père, cloîtré dans le chagrin, n’est pas facile. Vincent exprime sa rage en chantant dans un groupe de post-hardcore et en se tatouant. Jusqu’à l’arrivée de Julia dans la vie de son père.

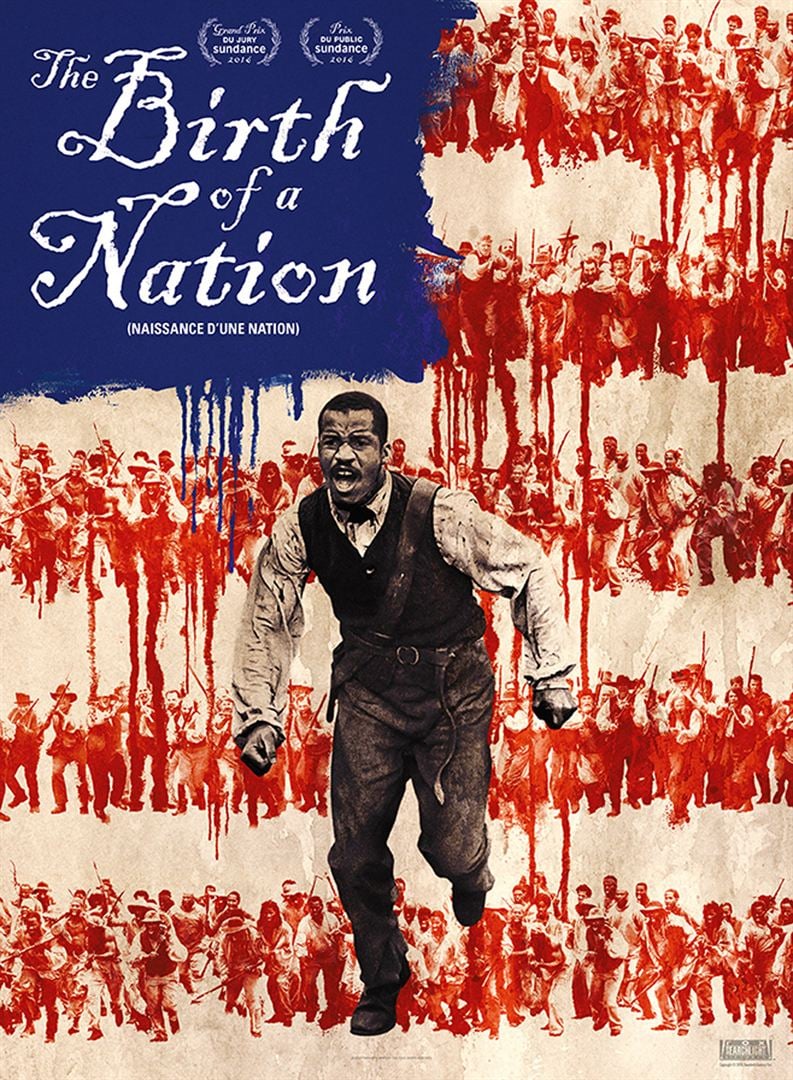

Vincent, 24 ans, a perdu sa mère. La cohabitation avec Hervé, son père, cloîtré dans le chagrin, n’est pas facile. Vincent exprime sa rage en chantant dans un groupe de post-hardcore et en se tatouant. Jusqu’à l’arrivée de Julia dans la vie de son père. Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831.

Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831. Au début du XIXème siècle, en Bretagne, Hélène Jégado a empoisonné à l’arsenic pendant des années des dizaines de personnes dans les maisons où elle cuisinait. Arrêtée, jugée, elle est guillotinée en décembre 1851 à Rennes. Mais l’affaire ne frappe guère l’opinion publique toute entière focalisée sur le coup d’État de Napoléon III, comme l’avait frappée deux cent ans plus tôt les crimes de la Brinvilliers et cent ans plus tard ceux de Marie Besnard, l’empoisonneuse de Loudun.

Au début du XIXème siècle, en Bretagne, Hélène Jégado a empoisonné à l’arsenic pendant des années des dizaines de personnes dans les maisons où elle cuisinait. Arrêtée, jugée, elle est guillotinée en décembre 1851 à Rennes. Mais l’affaire ne frappe guère l’opinion publique toute entière focalisée sur le coup d’État de Napoléon III, comme l’avait frappée deux cent ans plus tôt les crimes de la Brinvilliers et cent ans plus tard ceux de Marie Besnard, l’empoisonneuse de Loudun. Il était une fois … une belle princesse frappée par le sort d’une méchante sorcière que seul le baiser d’un beau prince pourrait réveiller d’un sommeil de cent années.

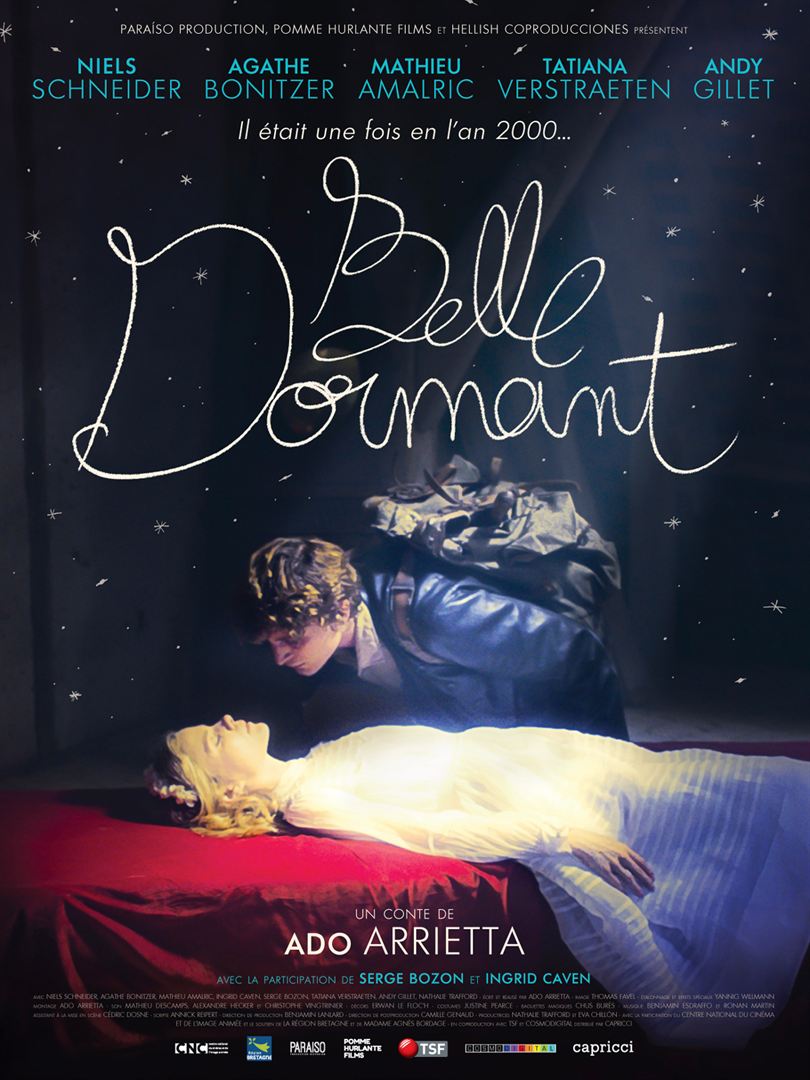

Il était une fois … une belle princesse frappée par le sort d’une méchante sorcière que seul le baiser d’un beau prince pourrait réveiller d’un sommeil de cent années.