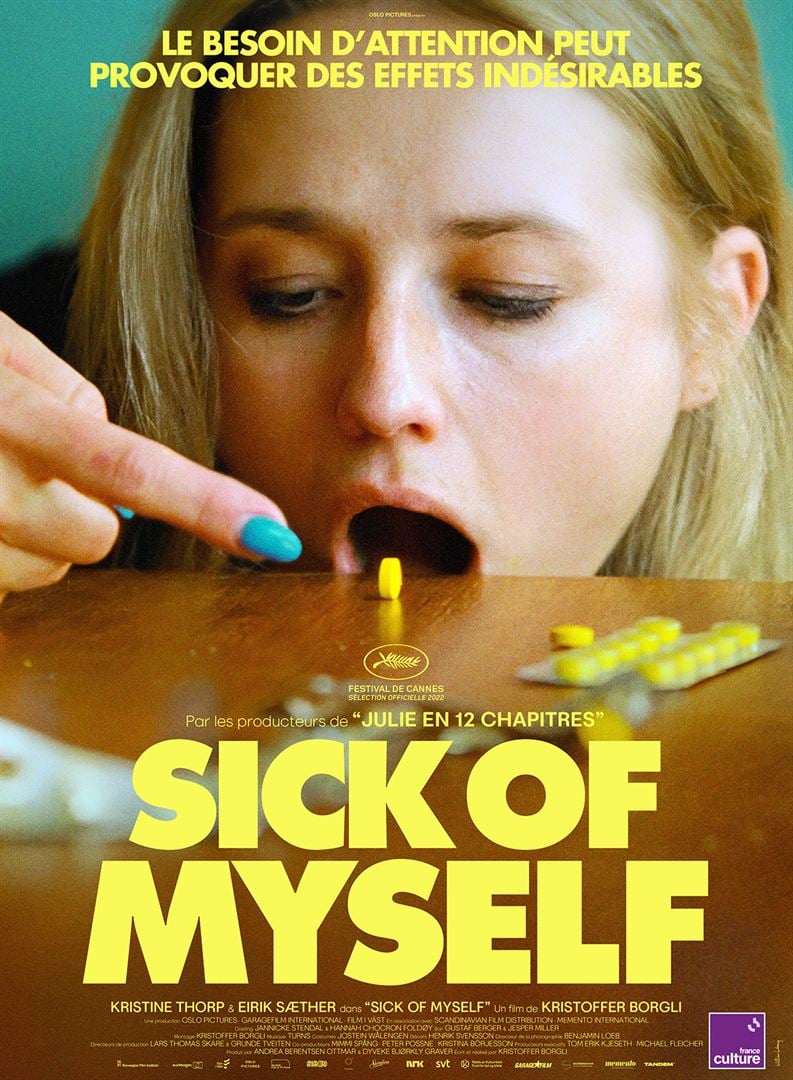

À Oslo, de nos jours, Signe vit en couple avec Thomas, un artiste avant-gardiste qui s’est fait une petite réputation dans le milieu underground avec des installations réalisées à partir de meubles et de chaises volés. La jeune femme vit mal d’être constamment dans l’ombre de son conjoint et cherche par tous les moyens à attirer l’attention sur elle au risque de verser dans la mythomanie : elle prétend avoir sauvé la vie d’une cliente du café qui l’emploie, mordue par un chien, ou s’invente une allergie alimentaire lors du dîner offert à Thomas par son agent.

À Oslo, de nos jours, Signe vit en couple avec Thomas, un artiste avant-gardiste qui s’est fait une petite réputation dans le milieu underground avec des installations réalisées à partir de meubles et de chaises volés. La jeune femme vit mal d’être constamment dans l’ombre de son conjoint et cherche par tous les moyens à attirer l’attention sur elle au risque de verser dans la mythomanie : elle prétend avoir sauvé la vie d’une cliente du café qui l’emploie, mordue par un chien, ou s’invente une allergie alimentaire lors du dîner offert à Thomas par son agent.

Après avoir découvert sur Internet les effets secondaires très nocifs d’un médicament, elle en passe commande et en prend au-delà des doses prescrites. Un eczéma monstrueux la défigure bientôt.

Sick of Myself avait été présenté à Cannes l’an passé dans la section Un Certain Regard. Mais Kristoffer Borgli, son réalisateur, avait été éclipsé par la seconde Palme d’or décernée à Ruben Ostlund, scandinave comme lui et plus radical encore.

Sick of Myself ressemble étrangement à Sans filtre. Leurs premières scènes semblent calquées l’une sur l’autre qui voient un couple de jeunes amoureux dîner dans un restaurant chic. L’un comme l’autre sont des satires grinçantes de nos sociétés contemporaines et de leurs dérives narcissiques.

Le personnage de Signe est particulièrement croustillant qui va jusqu’à se défigurer pour attirer enfin l’attention. Sa démarche est particulièrement aberrante, qui consiste, à rebours de la tendance contemporaine à rêver de perfection physique, à s’enlaidir pour sortir de l’anonymat abrutissant dans lequel la banale symétrie de ses traits et la blondeur de sa chevelure la maintenaient.

Le problème de Sick of Myself est de ne pas réussir à trouver à ce postulat de départ – une femme s’inflige une maladie de peau pour attirer l’attention sur elle – un sens, dans le double sens du terme. Une signification : quel sens donner à son geste sinon celui parodique voire pathologique d’une quête de célébrité poussant aux plus absurdes abus ? Un objectif, une finalité : et c’est là que le bât blesse, le scénario du film semblant bien en peine d’utiliser ce matériau pourtant très riche et de l’amener quelque part.

Trish Johnson (Margaret Qualley) est une journaliste américaine coincée au Nicaragua, en pleine crise du Covid. Les autorités lui ont confisqué son passeport après qu’elle a écrit un reportage sur les exactions commises dans le nord du pays et refusent de le lui rendre. Trish n’a en tout état de cause plus assez d’argent pour se payer son billet de retour. Elle croit trouver une planche de salut en la personne de Daniel DeHaven (Joe Alwyn), un homme d’affaires anglais qu’elle rencontre au bar de l’hôtel Intercontinental. Elle couche avec lui par intérêt mais en tombe bientôt amoureuse au point de ne plus pouvoir le quitter. Daniel est hélas suspecté par la CIA qui le file d’être de mèche avec les autorités nicaraguayennes.

Trish Johnson (Margaret Qualley) est une journaliste américaine coincée au Nicaragua, en pleine crise du Covid. Les autorités lui ont confisqué son passeport après qu’elle a écrit un reportage sur les exactions commises dans le nord du pays et refusent de le lui rendre. Trish n’a en tout état de cause plus assez d’argent pour se payer son billet de retour. Elle croit trouver une planche de salut en la personne de Daniel DeHaven (Joe Alwyn), un homme d’affaires anglais qu’elle rencontre au bar de l’hôtel Intercontinental. Elle couche avec lui par intérêt mais en tombe bientôt amoureuse au point de ne plus pouvoir le quitter. Daniel est hélas suspecté par la CIA qui le file d’être de mèche avec les autorités nicaraguayennes. Après trente-cinq années de bons et loyaux services dans la police milanaise, l’inspecteur Franco Amore (Pierfrancesco Favino) s’apprête à raccrocher les gants. Mais un dernier service qu’il rend à son cousin Cosino pour la mafia chinoise avec son collègue Dino risque de lui être fatal.

Après trente-cinq années de bons et loyaux services dans la police milanaise, l’inspecteur Franco Amore (Pierfrancesco Favino) s’apprête à raccrocher les gants. Mais un dernier service qu’il rend à son cousin Cosino pour la mafia chinoise avec son collègue Dino risque de lui être fatal. Une bande d’amis romains vit d’arnaques qu’ils commettent sur le dos des paysans crédules du Latium en se faisant passer pour des hommes d’Église ou des fonctionnaires. Leur rouerie trompe les plus pauvres mais pas l’aristocratie de la pègre qui les considère comme des moins que rien et leur manifeste son mépris. Augusto, le plus âgé de la bande, rattrapé par son passé familial, est lassé de ces escroqueries à la petite semaine et songe à se ranger.

Une bande d’amis romains vit d’arnaques qu’ils commettent sur le dos des paysans crédules du Latium en se faisant passer pour des hommes d’Église ou des fonctionnaires. Leur rouerie trompe les plus pauvres mais pas l’aristocratie de la pègre qui les considère comme des moins que rien et leur manifeste son mépris. Augusto, le plus âgé de la bande, rattrapé par son passé familial, est lassé de ces escroqueries à la petite semaine et songe à se ranger. Omar Zerrouki dit « la fraise » (Reda Kateb) est un malfrat franco-algérien. Condamné en France à vingt ans de prison par contumace, il n’a d’autre solution que de s’installer en Algérie sans espoir de retour. Son inséparable ami d’enfance, Roger Lhermitte (Benoît Magimel), l’accompagne dans son exil doré.

Omar Zerrouki dit « la fraise » (Reda Kateb) est un malfrat franco-algérien. Condamné en France à vingt ans de prison par contumace, il n’a d’autre solution que de s’installer en Algérie sans espoir de retour. Son inséparable ami d’enfance, Roger Lhermitte (Benoît Magimel), l’accompagne dans son exil doré. La trentaine bien entamée, Blanche Renard (Virginie Efira) peine à se remettre d’un chagrin d’amour quand elle revoit Grégoire Lamoureux (Melvil Poupaud), un ancien camarade de lycée, et en tombe immédiatement amoureuse. Les décisions s’enchaînent au rythme de leur folle passion : le mariage, le premier enfant, le déménagement de Normandie où Blanche a ses racines vers la Lorraine où Grégoire a obtenu sa mutation…

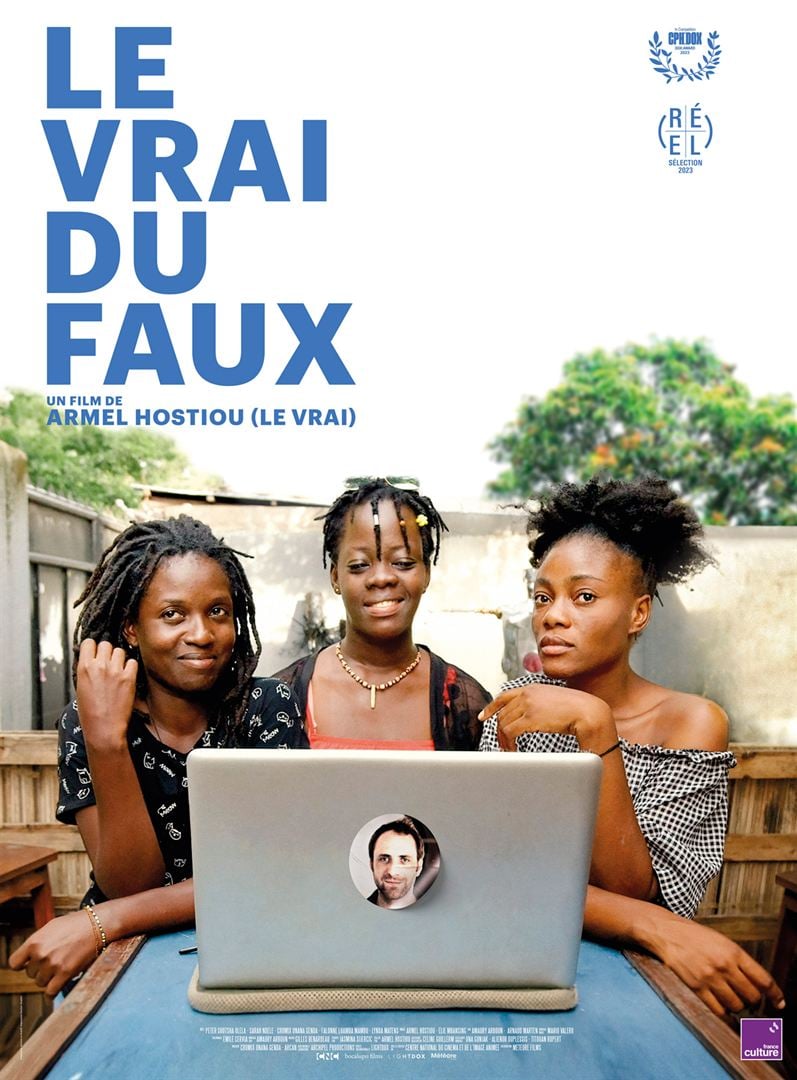

La trentaine bien entamée, Blanche Renard (Virginie Efira) peine à se remettre d’un chagrin d’amour quand elle revoit Grégoire Lamoureux (Melvil Poupaud), un ancien camarade de lycée, et en tombe immédiatement amoureuse. Les décisions s’enchaînent au rythme de leur folle passion : le mariage, le premier enfant, le déménagement de Normandie où Blanche a ses racines vers la Lorraine où Grégoire a obtenu sa mutation… Le jeune réalisateur Armel Hostiou a découvert un beau jour qu’un autre compte Facebook à son nom avait été créé à Kinshasa par un homme qui se faisait passer pour lui et invitait des Kinoises crédules à s’inscrire à un casting pour son prochain film. Moitié embarrassé par cette histoire, moitié séduit par son potentiel romanesque, Armel Hostiou s’est rendu à Kinshasa à la recherche du brouteur qui avait usurpé son identité.

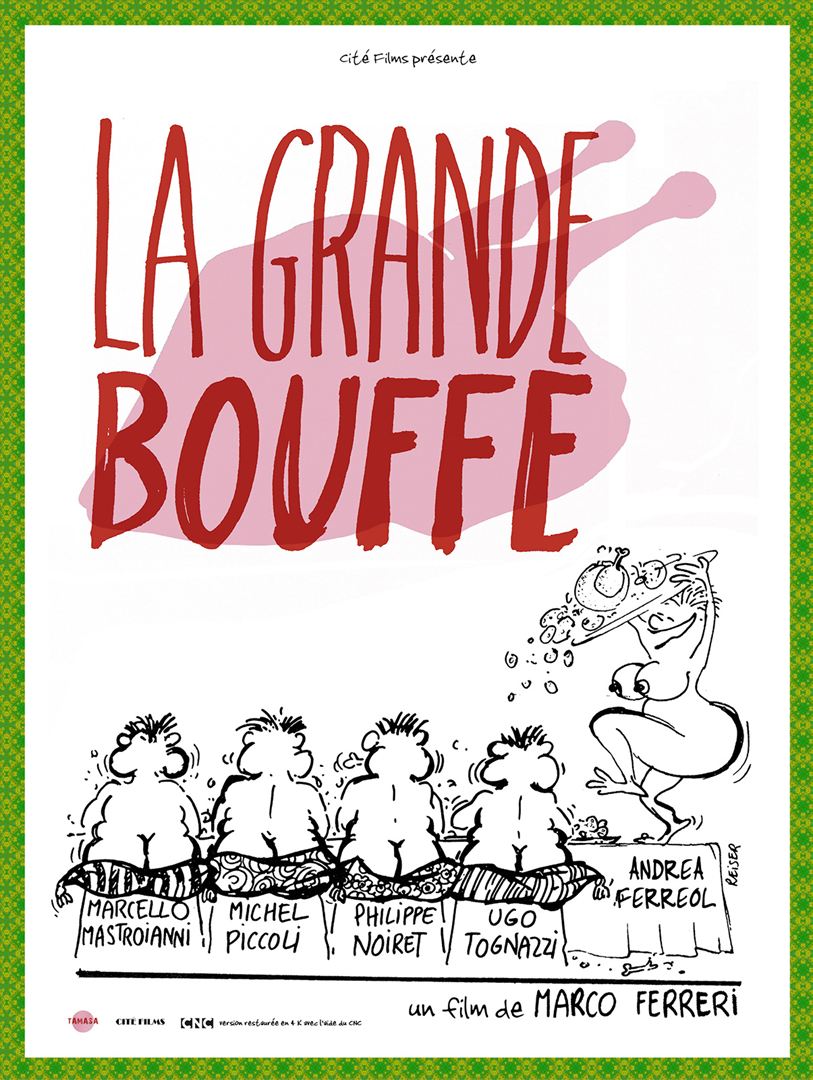

Le jeune réalisateur Armel Hostiou a découvert un beau jour qu’un autre compte Facebook à son nom avait été créé à Kinshasa par un homme qui se faisait passer pour lui et invitait des Kinoises crédules à s’inscrire à un casting pour son prochain film. Moitié embarrassé par cette histoire, moitié séduit par son potentiel romanesque, Armel Hostiou s’est rendu à Kinshasa à la recherche du brouteur qui avait usurpé son identité. Ugo est restaurateur, Marcello pilote de ligne sur Alitalia, Michel présentateur de télévision et Philippe magistrat. Ces quatre hommes décident au beau milieu de l’hiver de s’enfermer dans une villa pour un « séminaire gastronomique ». Mais très vite, leur projet se révèle : ces quinquagénaires, las de la vie, ont décidé de manger jusqu’à ce que mort s’ensuive. En bon libertin, incapable de vivre sans femmes, Marcello convainc ses amis d’accueillir trois prostituées. Andréa, une maîtresse d’école, qui avait accompagné ses élèves visiter le tilleul de Boileau au fond du jardin de la propriété, décide de rester avec les quatre hommes.

Ugo est restaurateur, Marcello pilote de ligne sur Alitalia, Michel présentateur de télévision et Philippe magistrat. Ces quatre hommes décident au beau milieu de l’hiver de s’enfermer dans une villa pour un « séminaire gastronomique ». Mais très vite, leur projet se révèle : ces quinquagénaires, las de la vie, ont décidé de manger jusqu’à ce que mort s’ensuive. En bon libertin, incapable de vivre sans femmes, Marcello convainc ses amis d’accueillir trois prostituées. Andréa, une maîtresse d’école, qui avait accompagné ses élèves visiter le tilleul de Boileau au fond du jardin de la propriété, décide de rester avec les quatre hommes. Désordres a pour cadre une usine d’horlogerie de la vallée de Saint-Imier, dans le Jura bernois, dans les années 1870. On en découvre le directeur, les ingénieurs qui y chronomètrent le temps de travail des ouvrières pour en rationaliser les tâches. Le jeune Piotr Kropotkine, qui était géographe de formation, avant de devenir l’un des leaders du mouvement anarchiste, visite la région.

Désordres a pour cadre une usine d’horlogerie de la vallée de Saint-Imier, dans le Jura bernois, dans les années 1870. On en découvre le directeur, les ingénieurs qui y chronomètrent le temps de travail des ouvrières pour en rationaliser les tâches. Le jeune Piotr Kropotkine, qui était géographe de formation, avant de devenir l’un des leaders du mouvement anarchiste, visite la région. Joe (Khalil Gharbia, repéré en sublime Adonis dans

Joe (Khalil Gharbia, repéré en sublime Adonis dans