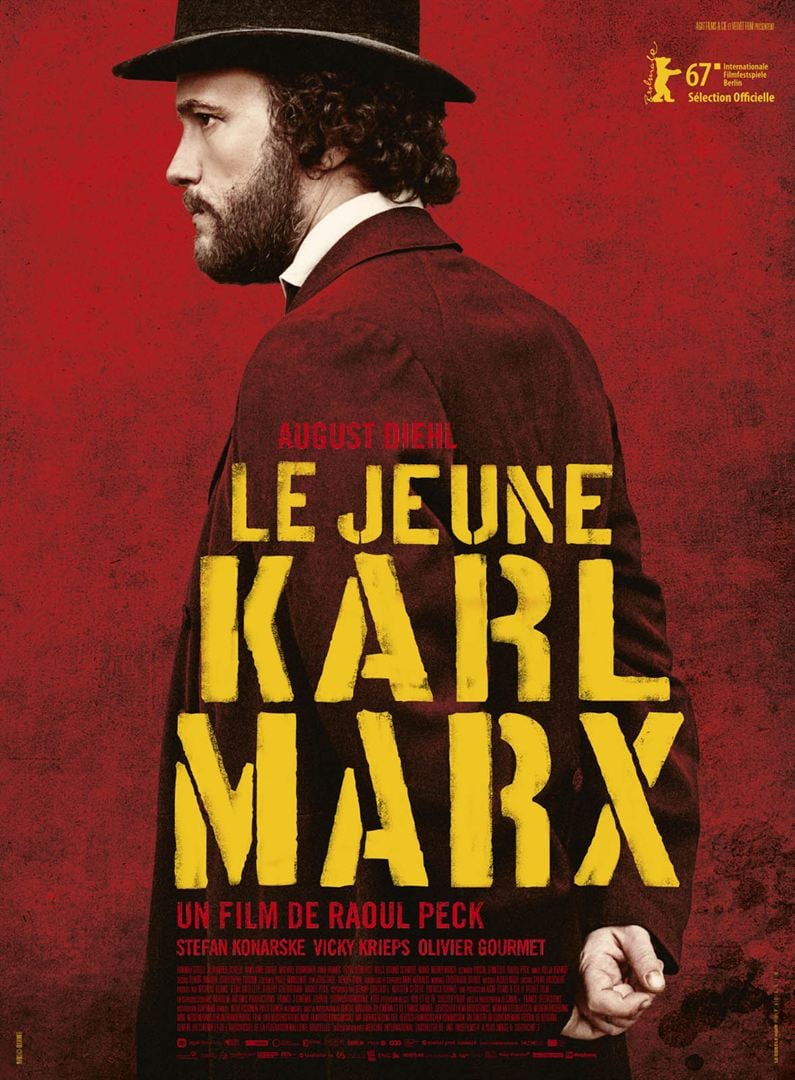

En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste.

En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste.

Tant de crimes ont été commis en son nom au vingtième siècle que personne n’oserait défendre Karl Marx aujourd’hui. Sauf Raoul Peck. Inclassable cinéaste originaire de Haïti – dont il fut le ministre de la culture – qui grandit au Congo et se forma à Berlin avant de réaliser une œuvre militante. L’Homme des quais, son premier long métrage, est une chronique des années Duvallier. Lumumba est une ode à la gloire du politicien congolais qui mourut sous la torture. I am not your Negro est une adaptation d’un essai militant de l’activiste afro-américain James Baldwin.

On aurait pu craindre que ce biopic tourne à l’hagiographie. Ce n’est pas le cas. Parce qu’on ne connaît guère de lui que la photo d’un homme d’âge mur, engoncé dans un costume bourgeois, on n’imagine pas Karl Marx jeune. Interprété par August Diehl, aussi à l’aise en allemand qu’en français et en anglais – dans une Europe dont les élites n’étaient pas moins polyglottes que ne le sont celles d’aujourd’hui – Karl Marx est sympathique. On le voit travailler, réfléchir, frotter le cuir de ses théories à celles de Proudhon ou de Bakounine. On le voit aussi jouer aux échecs, fumer et boire jusqu’à l’ivresse. Les scènes traditionnelles de bordel – qui sont pourtant un passage obligé de ces restitutions d’époque – nous sont épargnées.

Reste néanmoins un malaise distillé par le générique de fin. Sur une musique de Bob Dylan, Raoul Peck n’a pas résisté à la tentation de montrer quelques images des grandes figures qu’a inspirées le marxisme : Patrice Lumumba bien sûr, mais aussi Che Guevara, Mandela ou les Anonymous de Occupy Wall Street. Or, quitte à clore le film par une anthologie, il aurait fallu qu’elle soit complète. L’oubli dans lequel sont laissés les descendants les plus funestement illustres de Karl Marx (Staline, Mao, Pol Pot…) jette un doute sur l’objectivité de son auteur.

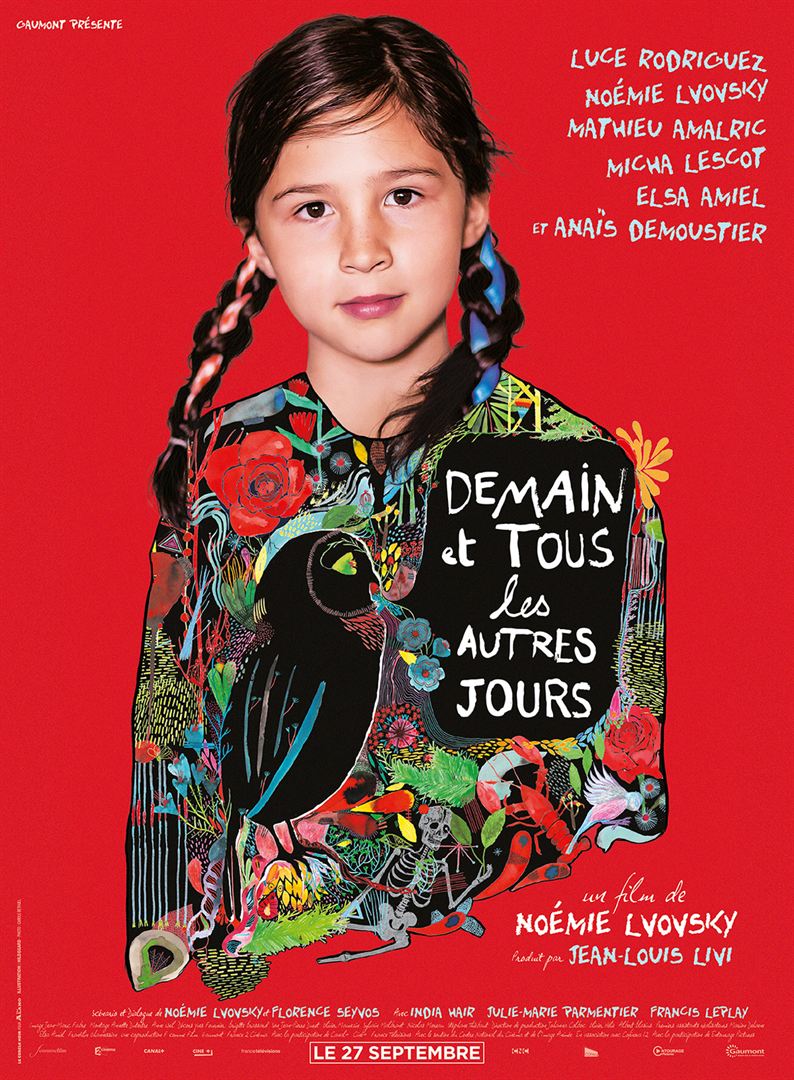

Mathilde (Luce Rodriguez) a neuf ans et vit seule avec sa mère (Noémie Lvovsky) qui déraille gentiment et que son mari (Mathie Amalric) a quittée. C’est Mathilde qui répond aux questions de la psychologue scolaire (India Hair) qui a demandé à les voir toutes les deux. C’est elle qui prépare le dîner lorsque sa mère se perd dans les rues de Paris. C’est elle qui appelle son père à la rescousse lorsque sa mère décide, contre toute logique, de vider leur appartement pour aller s’installer ailleurs.

Mathilde (Luce Rodriguez) a neuf ans et vit seule avec sa mère (Noémie Lvovsky) qui déraille gentiment et que son mari (Mathie Amalric) a quittée. C’est Mathilde qui répond aux questions de la psychologue scolaire (India Hair) qui a demandé à les voir toutes les deux. C’est elle qui prépare le dîner lorsque sa mère se perd dans les rues de Paris. C’est elle qui appelle son père à la rescousse lorsque sa mère décide, contre toute logique, de vider leur appartement pour aller s’installer ailleurs. Le Jeu des Sept familles façon Michael Haneke :

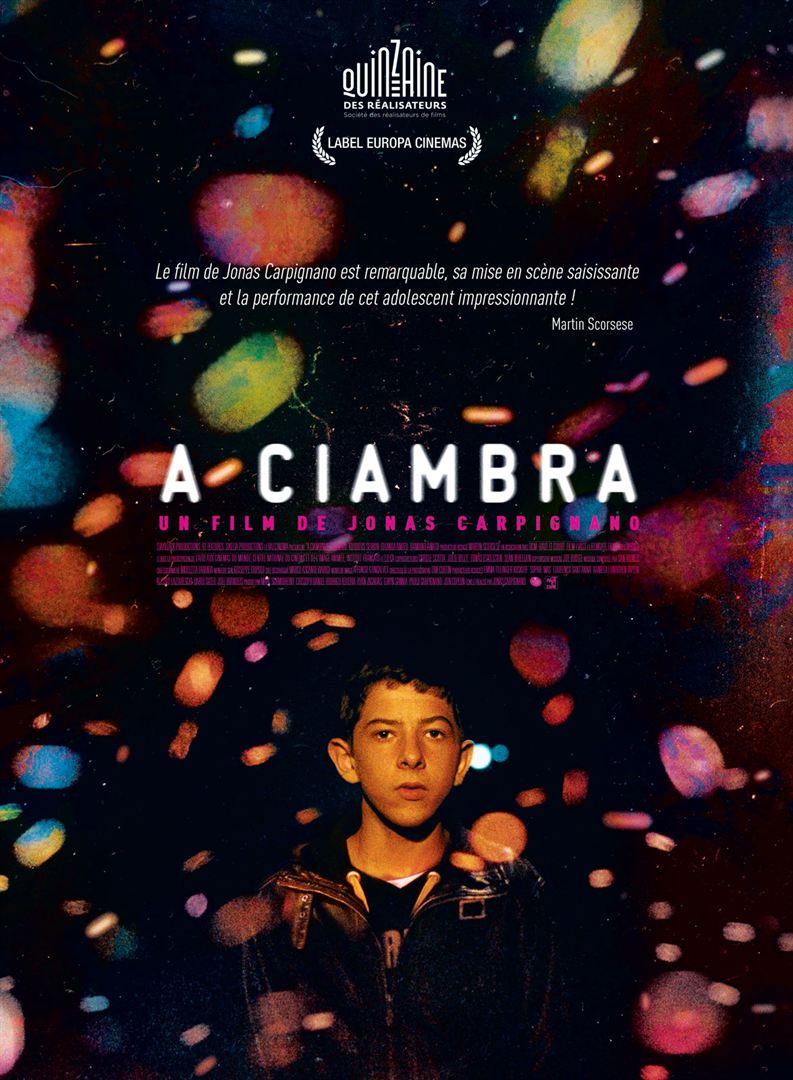

Le Jeu des Sept familles façon Michael Haneke : Pio a quatorze ans. Il est Rom. Il vit avec sa famille élargie dans un squat de Ciambra en Calabre. Il ne fréquente plus guère l’école, préférant suivre son frère aîné Cosimo et l’assister dans ses entreprises. Lorsque Cosimo est emprisonné, c’est à Pio qu’il incombe de reprendre la relève.

Pio a quatorze ans. Il est Rom. Il vit avec sa famille élargie dans un squat de Ciambra en Calabre. Il ne fréquente plus guère l’école, préférant suivre son frère aîné Cosimo et l’assister dans ses entreprises. Lorsque Cosimo est emprisonné, c’est à Pio qu’il incombe de reprendre la relève. Erwan (François Damiens), la quarantaine bien entamée, est veuf. Sa fille Juliette (Alice de Lencquesaing) attend un enfant de père inconnu. À l’occasion d’un test pour déceler une éventuelle maladie congénitale, Erwan apprend qu’il n’est pas le fils de son père. Il embauche un détective privé qui retrouve son père biologique. Seul problème : celui-ci est le père d’Anna (Cécile de France) dont Erwan vient de faire la rencontre et qui l’attire irrésistiblement.

Erwan (François Damiens), la quarantaine bien entamée, est veuf. Sa fille Juliette (Alice de Lencquesaing) attend un enfant de père inconnu. À l’occasion d’un test pour déceler une éventuelle maladie congénitale, Erwan apprend qu’il n’est pas le fils de son père. Il embauche un détective privé qui retrouve son père biologique. Seul problème : celui-ci est le père d’Anna (Cécile de France) dont Erwan vient de faire la rencontre et qui l’attire irrésistiblement. Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ».

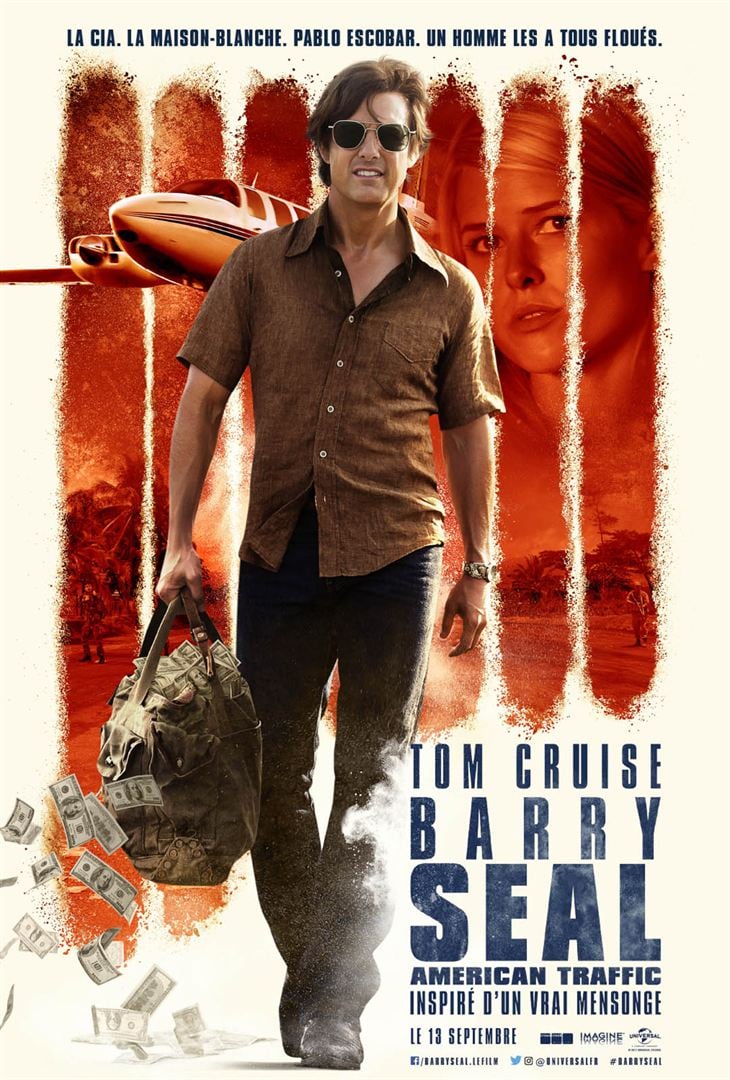

Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ». Dans les années quatre vingts, un pilote d’avion, Barry Seal, est employé par la CIA pour photographier les camps des guérillas marxistes d’Amérique centrale. Son audace le fait remarquer par les cartels colombiens qui lui demandent de transporter de la cocaïne en contrebande vers les États-Unis. La CIA, loin de s’en formaliser, l’utilisera pour apporter de l’aide aux contras nicaraguayens.

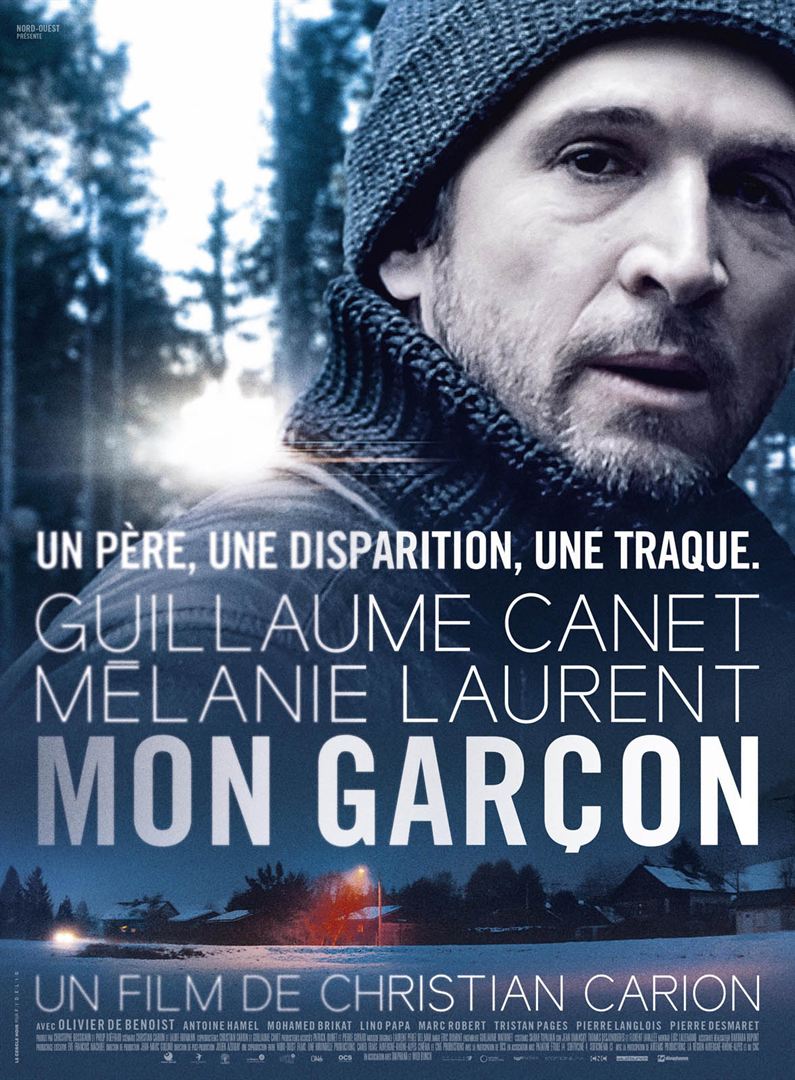

Dans les années quatre vingts, un pilote d’avion, Barry Seal, est employé par la CIA pour photographier les camps des guérillas marxistes d’Amérique centrale. Son audace le fait remarquer par les cartels colombiens qui lui demandent de transporter de la cocaïne en contrebande vers les États-Unis. La CIA, loin de s’en formaliser, l’utilisera pour apporter de l’aide aux contras nicaraguayens. Julien (Guillaume Canet) et Marie (Mélanie Laurent) viennent de se séparer. Julien travaille à l’étranger ; Marie a gardé la maison familiale dans le Vercors et y élève leur fils avec Grégoire, son nouveau compagnon.

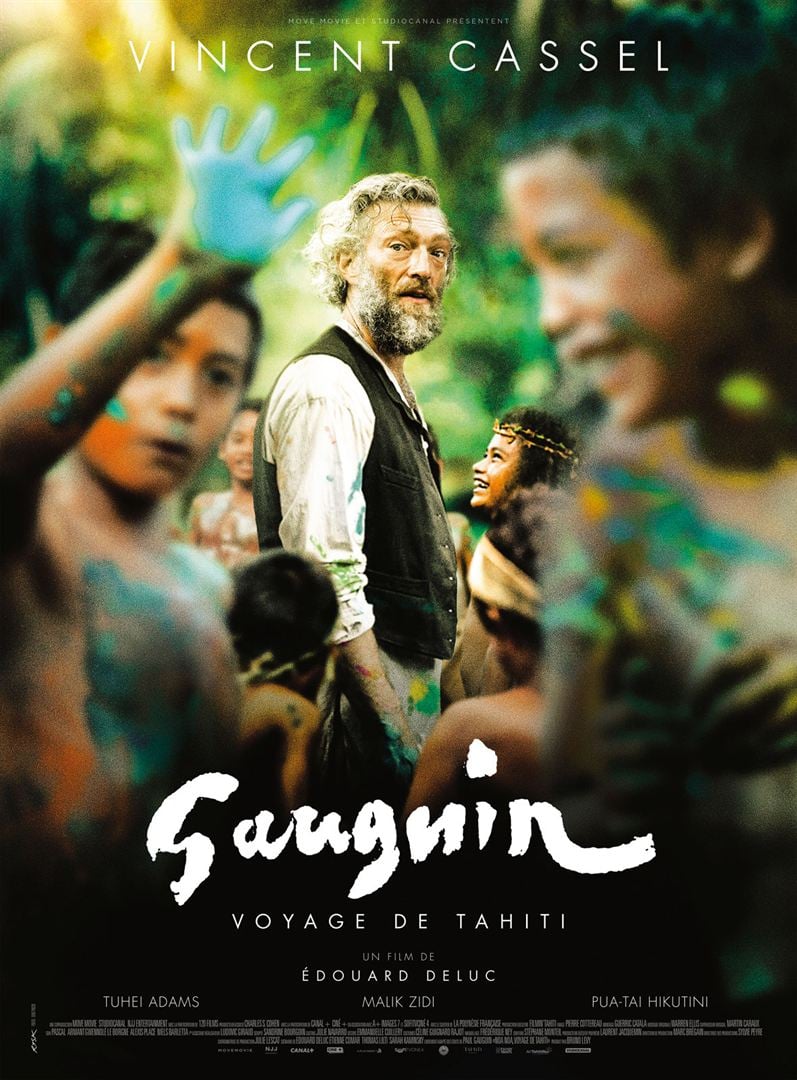

Julien (Guillaume Canet) et Marie (Mélanie Laurent) viennent de se séparer. Julien travaille à l’étranger ; Marie a gardé la maison familiale dans le Vercors et y élève leur fils avec Grégoire, son nouveau compagnon. En 1891, Vincent Gauguin étouffe à Paris. Faute de pouvoir vendre ses toiles à un public qui n’en a pas encore compris le génie, il vit misérablement. Les paysages, les gens, la lumière ne l’inspirent plus. Il rêve d’ailleurs et veut y partir, même s’il doit y sacrifier sa vie de famille.

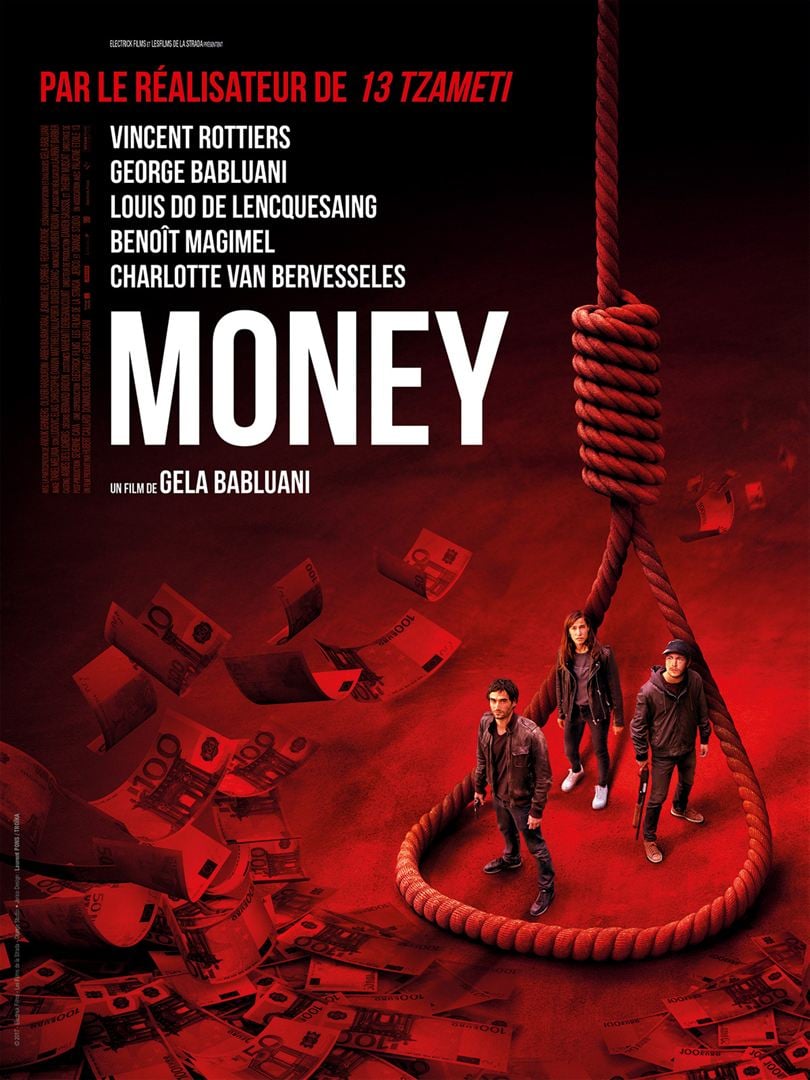

En 1891, Vincent Gauguin étouffe à Paris. Faute de pouvoir vendre ses toiles à un public qui n’en a pas encore compris le génie, il vit misérablement. Les paysages, les gens, la lumière ne l’inspirent plus. Il rêve d’ailleurs et veut y partir, même s’il doit y sacrifier sa vie de famille. Alexandra (Charlotte Van Bervesselès), son frère Eric (Vincent Rottiers) et son amoureux Danis (George Babluani) vivotent au Havre et rêvent d’une vie meilleure. Ils croient pouvoir y accéder en dérobant à un notable local (Louis-Do de Lencquesaing) une valise remplie de billets de banque. Mais leur larcin entraîne une réaction en chaîne qui risque de les broyer.

Alexandra (Charlotte Van Bervesselès), son frère Eric (Vincent Rottiers) et son amoureux Danis (George Babluani) vivotent au Havre et rêvent d’une vie meilleure. Ils croient pouvoir y accéder en dérobant à un notable local (Louis-Do de Lencquesaing) une valise remplie de billets de banque. Mais leur larcin entraîne une réaction en chaîne qui risque de les broyer.