Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix.

Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix.

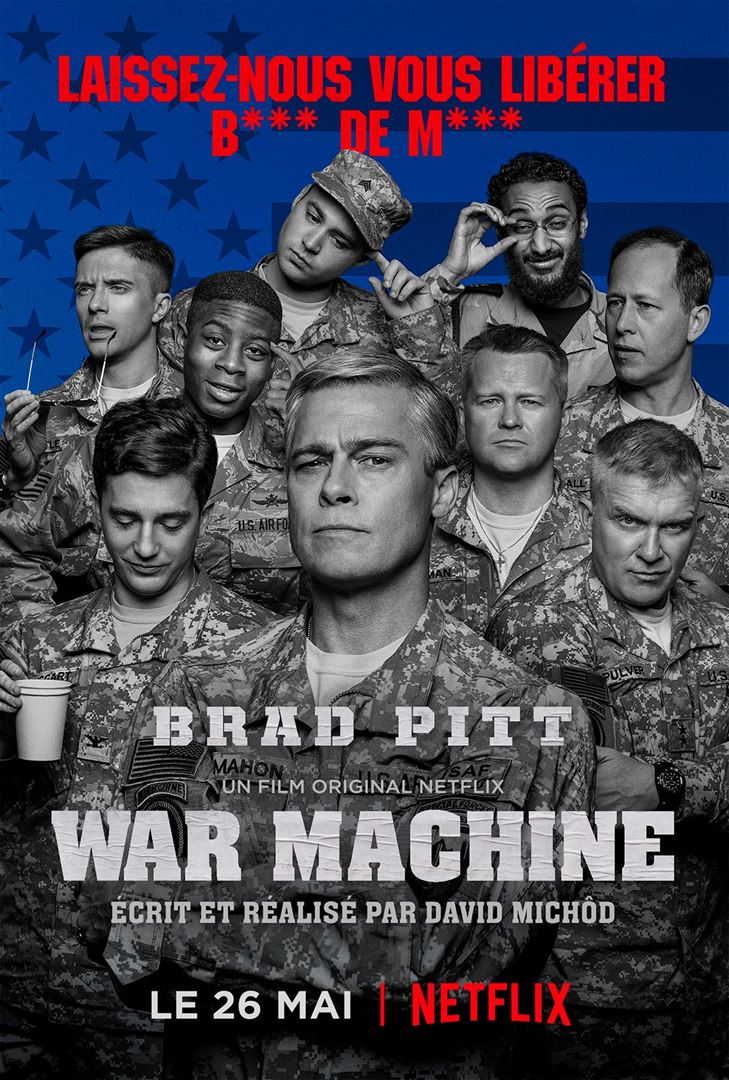

Michael Hastings, un journaliste de Rolling Stone, signa un reportage qui provoqua le départ anticipé de McChrystal de son commandement. Il en tira ensuite un livre, The Operators.

C’est ce livre volontiers ambigu que David Michôd, le réalisateur australien de Animal Kingdom et Le Roi, porte à l’écran.

War Machine est un film désarmant qui hésite constamment entre deux registres : d’un côté la réflexion très fine sur l’interventionnisme militaire dans l’après-guerre froide, de l’autre la bouffonnerie vers laquelle le tire l’interprétation outrée par Brad Pitt de son héros.

Car Brad Pitt en fait des tonnes pour caricaturer le malheureux général McChrystal qui n’en méritait pas tant – et dont on serait curieux de connaître la réaction à ce spectacle embarrassant. Quelque part entre le Patton de George C. Scott (Oscar – refusé – du meilleur acteur en 1971) et Le Dictateur de Sacha Baron Cohen, Brad Pitt force le trait, campant un général droit dans ses bottes, affublé de tics (regardez ses pouces !), entouré d’une bande de joyeux drilles qu’on croirait tout droit sortis de M*A*S*H ou d’un épisode des Têtes brûlées (vous vous souvenez de la série avec Robert Conrad que vous regardiez sur Antenne 2 à la fin des années 70 ?). Il croise un président Karzai pas moins caricatural, interprété par Ben Kingsley dans deux scènes désopilantes.

Le film manque de prendre définitivement le virage de la comédie loufoque. C’eût été un choix radical et pourquoi pas envisageable. La réussite dans ce registre des Chèvres du Pentagone ou de La Guerre selon Charlie montre qu’on peut rire des guerres menées par les Etats-Unis en Afghanistan ou en Irak. Mais, assez miraculeusement, War Machine reste du début à la fin dans un entre-deux qui se révèle diablement stimulant. Il ne va jamais jusqu’au bout de sa loufoquerie. Il continue inébranlablement à traiter sérieusement d’un sujet sérieux : l’incapacité d’une force militaire d’occupation à reconstruire un pays conquis. Et le regard qu’il porte sur ce sujet reste incroyablement balancé, et donc très stimulant (à la différence d’un M*A*S*H qui versait dans une posture antimilitariste pas très fine selon moi).

Ce film déconcertant réussit à la fois à nous faire rire et à nous faire réfléchir. Double pari qu’on pensait impossible à réussir simultanément.

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Au milieu du dix-neuvième siècle, au Canada, dans la province de l’Ontario, Grace Marks et James McDermott furent accusés du double meurtre de leur employeur, Thomas Kinnear, et de sa gouvernante, Nancy Montgomery. Si McDermott fut pendu, la peine de Grace Marks fut commuée en prison à vie. Quelques années après son procès, un jeune psychiatre obtient le droit de l’interroger. Captive raconte leur face-à-face.

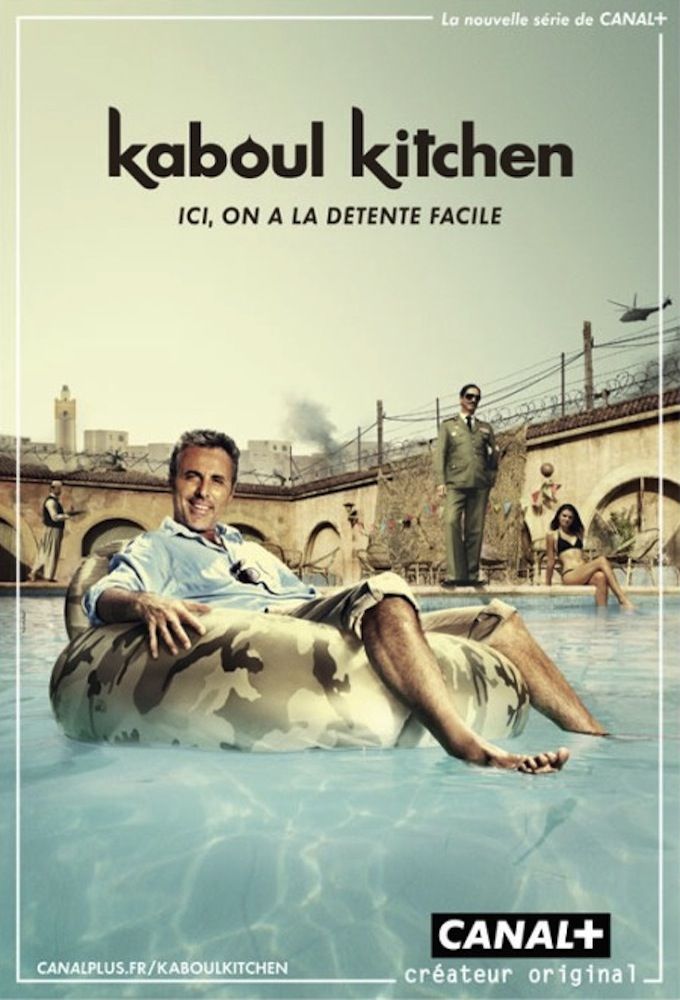

Au milieu du dix-neuvième siècle, au Canada, dans la province de l’Ontario, Grace Marks et James McDermott furent accusés du double meurtre de leur employeur, Thomas Kinnear, et de sa gouvernante, Nancy Montgomery. Si McDermott fut pendu, la peine de Grace Marks fut commuée en prison à vie. Quelques années après son procès, un jeune psychiatre obtient le droit de l’interroger. Captive raconte leur face-à-face. Kaboul, 2005. Après les attentats du 11-Septembre, une coalition alliée a renversé le régime des talibans et occupé l’Afghanistan pour en chasser Ben Laden. Jacky (Gilbert Melki), un ancien journaliste, a ouvert un restaurant où se retrouve la communauté expatriée. Autour de sa piscine, l’alcool coule à flots dans un des pays les plus violents et les plus rigoristes au monde.

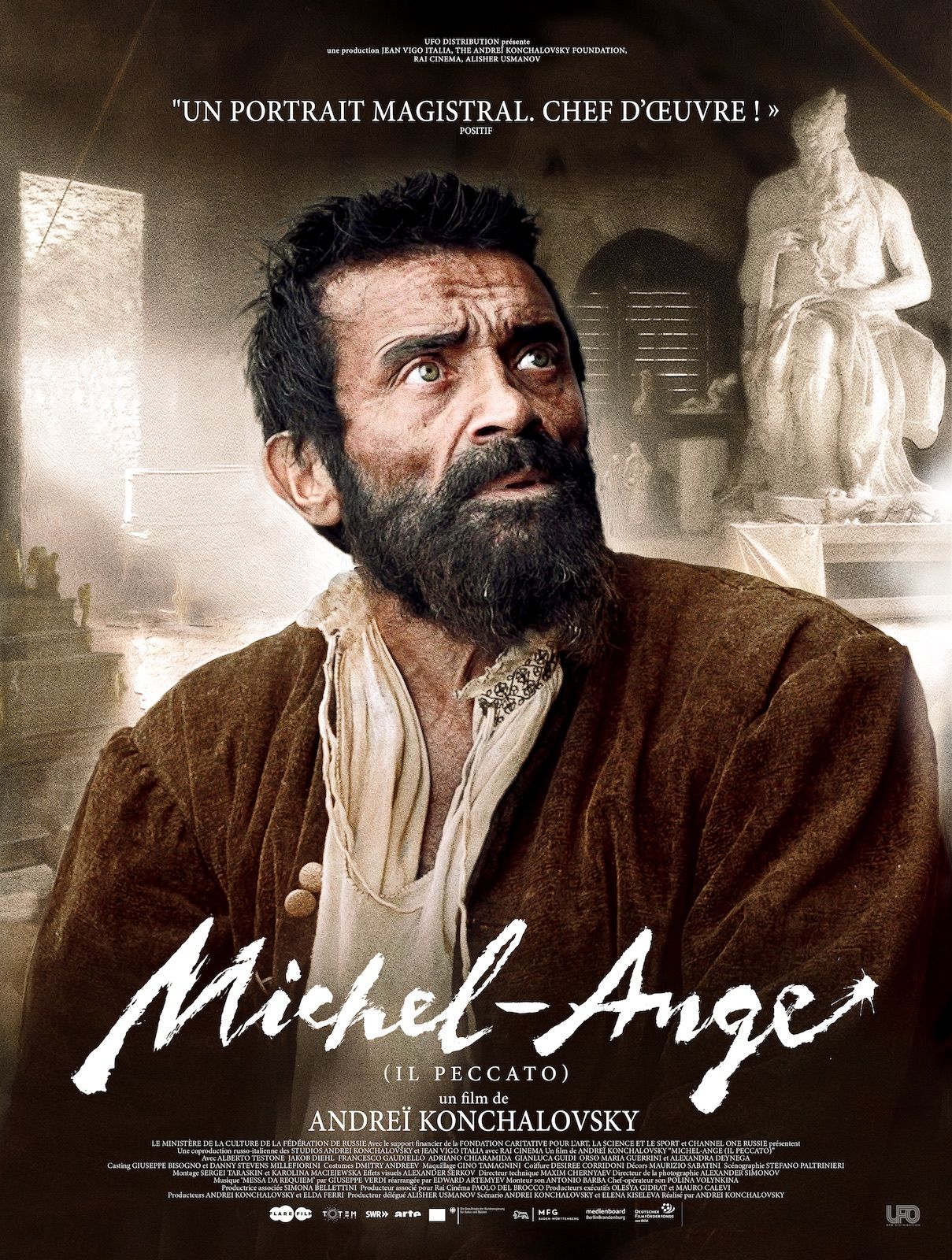

Kaboul, 2005. Après les attentats du 11-Septembre, une coalition alliée a renversé le régime des talibans et occupé l’Afghanistan pour en chasser Ben Laden. Jacky (Gilbert Melki), un ancien journaliste, a ouvert un restaurant où se retrouve la communauté expatriée. Autour de sa piscine, l’alcool coule à flots dans un des pays les plus violents et les plus rigoristes au monde. En 1512, Michel-Ange achève enfin la peinture du plafond de la chapelle Sixtine à laquelle il aura consacré quatre années de sa vie. Le pape Jules II, son mécène, lui a parallèlement demandé de réaliser son tombeau. Mais le pontife, membre de la puissante famille des Della Rovere, meurt l’année suivante avant l’achèvement de cette commande dont Michel-Ange ne pourra livrer que la sculpture du Moïse. Léon X, un Médicis, lui succède, qui exige de Michel-Ange qu’il se consacre à la façade de la basilique San Lorenzo à Florence. Le génial artiste, déchiré entre ses deux familles, part à Carrare à la recherche du meilleur marbre.

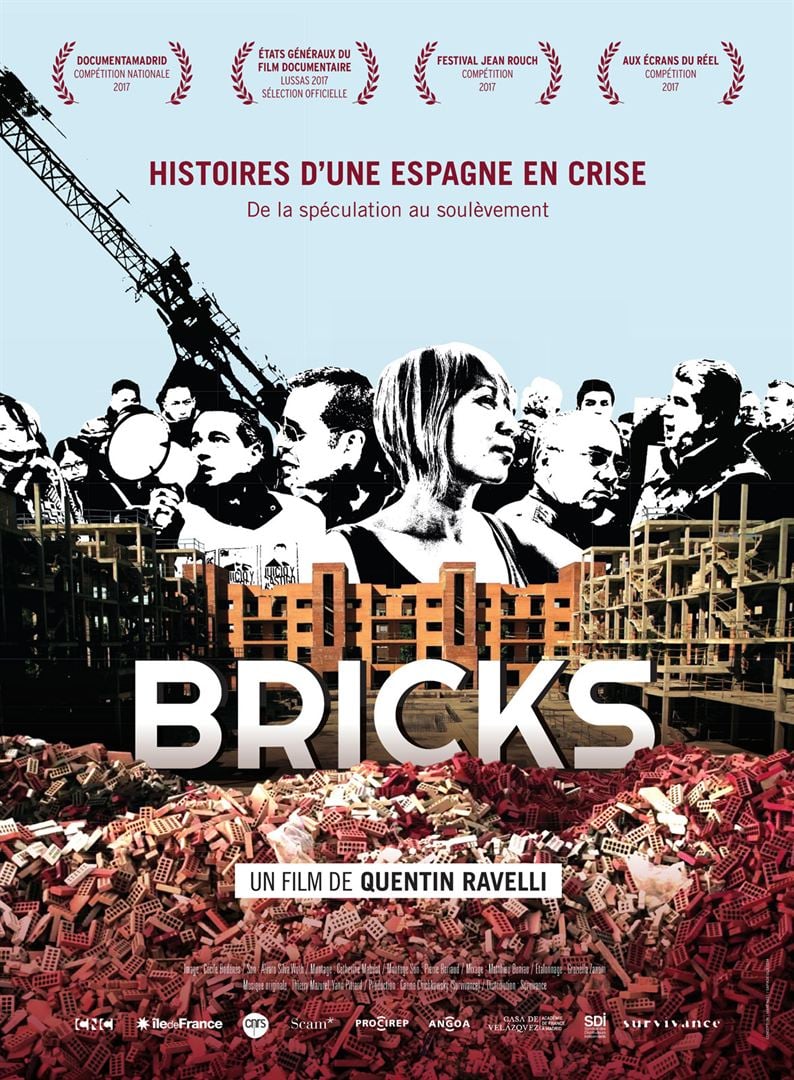

En 1512, Michel-Ange achève enfin la peinture du plafond de la chapelle Sixtine à laquelle il aura consacré quatre années de sa vie. Le pape Jules II, son mécène, lui a parallèlement demandé de réaliser son tombeau. Mais le pontife, membre de la puissante famille des Della Rovere, meurt l’année suivante avant l’achèvement de cette commande dont Michel-Ange ne pourra livrer que la sculpture du Moïse. Léon X, un Médicis, lui succède, qui exige de Michel-Ange qu’il se consacre à la façade de la basilique San Lorenzo à Florence. Le génial artiste, déchiré entre ses deux familles, part à Carrare à la recherche du meilleur marbre. La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie.

La crise des subprimes en Espagne filmée de trois points de vue. Une usine de briques condamnée à détruire sa production faute de réussir à l’écouler. Une Équatorienne et sa fille menacée d’expulsion qui réussit, grâce à la solidarité des membres de la Plateforme des victimes du crédit, à obtenir l’annulation de sa dette immobilière. Les tentatives désespérées du maire d’une nouvelle ville, construite en plein boom économique mais quasi désaffectée suite à la crise, de lui donner un semblant de vie. Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils.

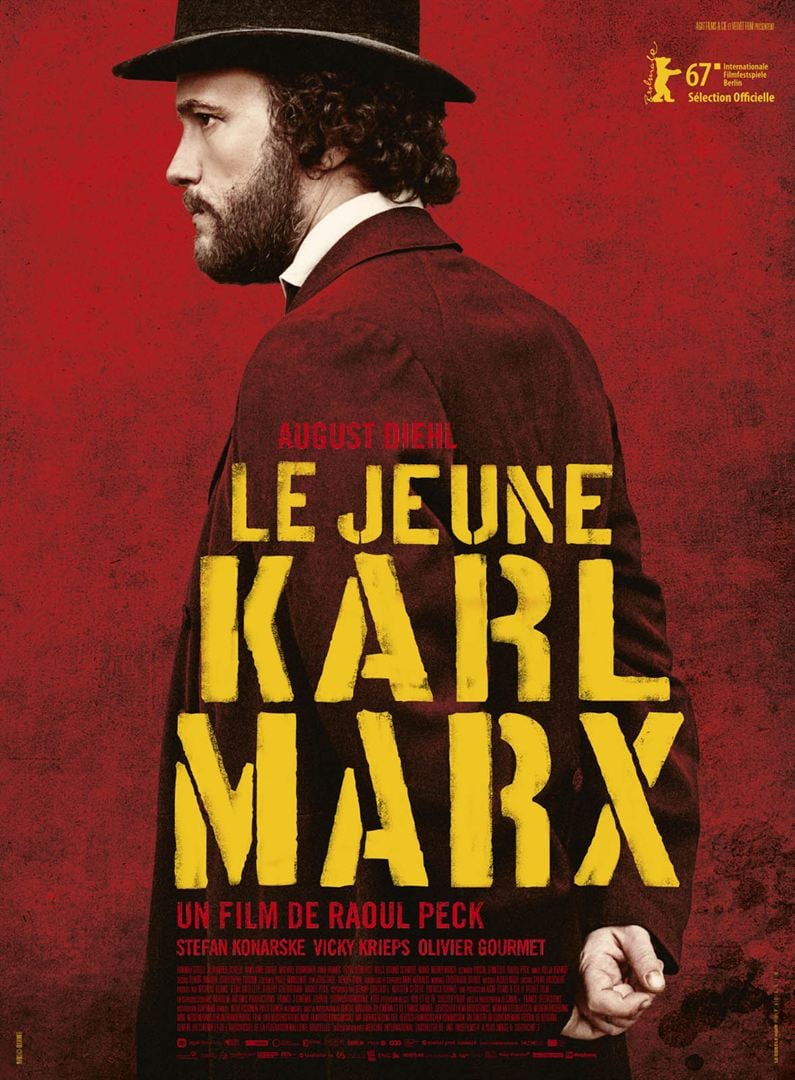

Dans la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, Menashe vient de perdre sa femme. Il ne peut conserver la garde de son fils, Ruben, confié à la famille de son beau-frère, tant qu’il ne s’est pas remarié. Il s’insurge contre cette loi inique et obtient du rabbin le droit de passer une semaine avec son fils. En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste.

En 1844, Karl Marx a vingt-six ans à peine. C’est un jeune homme fougueux dont les écrits contestataires lui valent d’être emprisonné dans les geôles allemandes. Il prend le chemin de l’exil avec sa jeune épouse Jenny et son enfant. À Paris il fait la connaissance de Friedrich Engels. Les deux hommes partagent la même révolte contre la misère des temps et le même désir de les changer par la force de leur pensée. Face aux autorités qui les persécutent, face à leurs compagnons de lutte dont ils ne partagent pas toujours les idées, ils créent ensemble les prémisses d’un parti communiste et en rédigent le manifeste. Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde.

Eggsy (Taron Eggerton), le jeune Londonien sorti du ruisseau par l’élégant Harry Hart (Colin Forth), lui a succédé au sein de Kingsman, un club britannique très secret chargé de défendre la paix dans le monde.