Nassim est franco-marocain. Il a grandi à Bollène. Il est parti à Dubaï gagner sa vie dans la finance et épouser une Américaine.

Nassim est franco-marocain. Il a grandi à Bollène. Il est parti à Dubaï gagner sa vie dans la finance et épouser une Américaine.

Le temps d’un court séjour, il revient chez lui, sur une terre qu’il ne reconnaît pas, gangrénée par le racisme et l’extrême droite, rendre visite à sa mère, à ses deux sœurs, à un demi-frère qui sombre dans la schizophrénie et prenant soin d’éviter un père qu’il renie.

Retour à Bollène tangente trois sujets terriblement stimulants.

Premièrement, le retour au pays du fils prodigue. La joie de sa famille et de ses amis de le revoir. Sa joie à lui mais aussi son malaise de retrouver des lieux et des visages dont sa vie l’a progressivement éloigné. Des sentiments que nous avons ressentis pour peu qu’on ait quitté le cocon familial pour entreprendre, loin de chez soi, des études à Paris et y débuter sa vie professionnelle. Un sujet traité dans Retour à Forbach ou Citoyen d’honneur. Un sujet largement autobiographique pour le réalisateur Saïd Hamich qui grandit à Bollène avant de monter à Paris pour devenir producteur.

Deuxièmement, comme le titre l’annonce, une analyse sociologique de Bollène, une petite ville sans âme du sillon rhodanien devenue terre d’élection de l’extrême droite. Un excellent documentaire, à diffuser dans les cours de géographie électorale, l’analysait finement. Mains brunes sur la ville montrait comment la crise économique combinée à une importante communauté maghrébine mal intégrée avait fait le terreau des idées extrémistes. Comme l’ancien professeur de lettres de Nassim, les communistes ont rallié le FN passant d’un extrême à l’autre « par la porte de derrière »;

Troisièmement, le mal être de la deuxième génération d’Afrique du nord, ces enfants d’immigrés, nés en France de parents maghrébins. Le très politiquement correct Fatima en faisait un tableau idéalisé. Son succès public et critique montrait que le sujet était toujours d’actualité et que nous aspirions tous à le voir réglé le mieux possible. La réalité est sans doute plus amère comme l’illustre le personnage de Nassim qui, faute de trouver une place en France, est parti la chercher aux Émirats.

Malheureusement, Retour à Bollène ne traite aucun de ces sujets. Trop court – soixante-neuf minutes – il se compte de les ébaucher. Il nous laisse sur notre faim, orphelin du film que nous espérions.

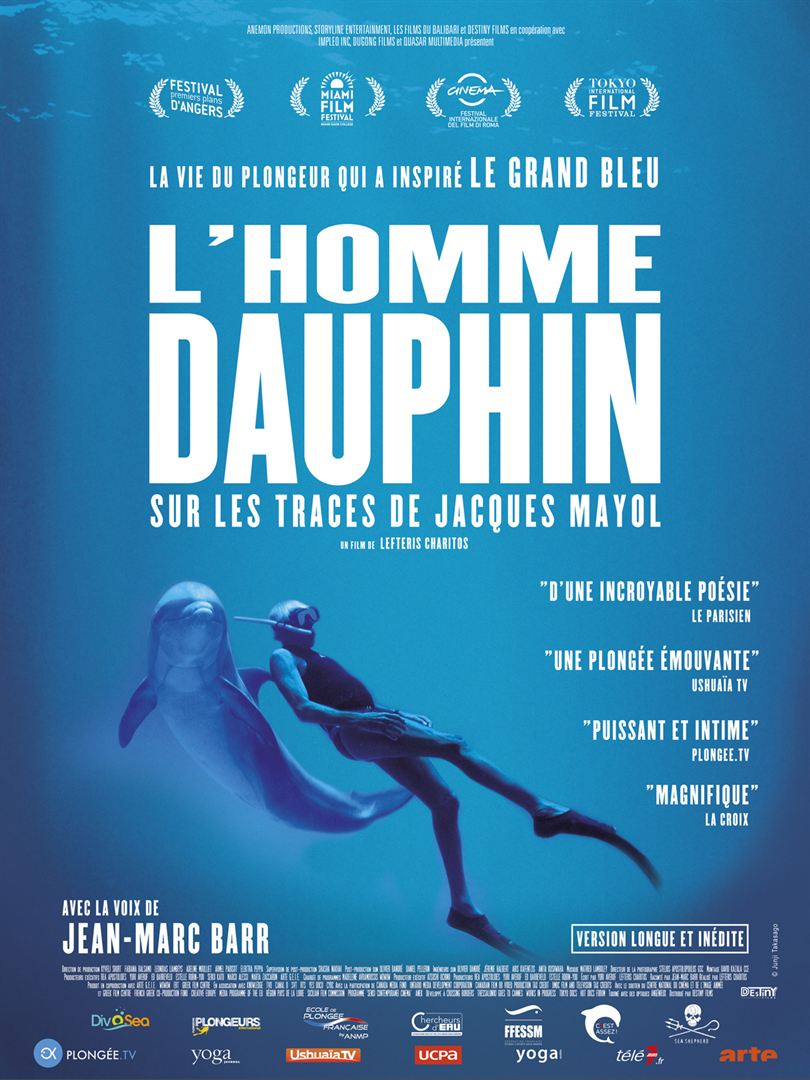

On a tous vu Le Grand bleu. Une fois au moins pour toutes les personnes de mon âge, même celles qui cet été-là n’allèrent voir qu’un seul film. Cinq en ce qui me concerne – y compris la version longue. Vingt-quatre pour un ami particulièrement addict qui a passé tout l’été 1988 à le regarder en boucle.

On a tous vu Le Grand bleu. Une fois au moins pour toutes les personnes de mon âge, même celles qui cet été-là n’allèrent voir qu’un seul film. Cinq en ce qui me concerne – y compris la version longue. Vingt-quatre pour un ami particulièrement addict qui a passé tout l’été 1988 à le regarder en boucle. Lancelot Rubinstein (Julien Boisselier) vient de perdre sa femme. Sa voiture a fait une sortie de route et est allée se noyer dans un lac de retenue. Il avait rencontré Irina (Caterina Murino) quelques années plus tôt et avait tout quitté pour vivre avec elle dans une maison isolée au bord de la Méditerranée. Mais, au fur et à mesure que l’enquête policière tente d’éclaircir les circonstances de sa mort, Lancelot va découvrir des pans cachés de la vie d’Irina.

Lancelot Rubinstein (Julien Boisselier) vient de perdre sa femme. Sa voiture a fait une sortie de route et est allée se noyer dans un lac de retenue. Il avait rencontré Irina (Caterina Murino) quelques années plus tôt et avait tout quitté pour vivre avec elle dans une maison isolée au bord de la Méditerranée. Mais, au fur et à mesure que l’enquête policière tente d’éclaircir les circonstances de sa mort, Lancelot va découvrir des pans cachés de la vie d’Irina. Marlène (Marion Cotillard) brûle la vie par les deux bouts. Incapable de se poser, incapable de se discipliner, elle passe de lit en lit, de mec à mec, d’une saoulerie à l’autre. Son seul trésor, sa seule planche de salut : sa fille, Elli, huit ans.

Marlène (Marion Cotillard) brûle la vie par les deux bouts. Incapable de se poser, incapable de se discipliner, elle passe de lit en lit, de mec à mec, d’une saoulerie à l’autre. Son seul trésor, sa seule planche de salut : sa fille, Elli, huit ans. Comment Han Solo est-il devenu le meilleur pilote de la galaxie ? Dans quelles circonstances a-t-il rencontré Chewbacca ? Comment a-t-il fait l’acquisition du Faucon Millenium ? Ces questions vous taraudent depuis une quarantaine d’années ? Vous trouverez enfin leurs réponses dans Solo: A Star Wars Story.

Comment Han Solo est-il devenu le meilleur pilote de la galaxie ? Dans quelles circonstances a-t-il rencontré Chewbacca ? Comment a-t-il fait l’acquisition du Faucon Millenium ? Ces questions vous taraudent depuis une quarantaine d’années ? Vous trouverez enfin leurs réponses dans Solo: A Star Wars Story. À Kobé de nos jours. Une amitié entre quatre femmes qui approchent de la quarantaine.

À Kobé de nos jours. Une amitié entre quatre femmes qui approchent de la quarantaine. Angelino est un gentil Kaïra qui vit de petits boulots à Dark Meat City – un Los Angeles fictionnel en pleine déréliction. Il est sujet à des hallucinations. De mystérieux hommes en noir sont à sa poursuite. Il tente de leur échapper avec son ami Vinz.

Angelino est un gentil Kaïra qui vit de petits boulots à Dark Meat City – un Los Angeles fictionnel en pleine déréliction. Il est sujet à des hallucinations. De mystérieux hommes en noir sont à sa poursuite. Il tente de leur échapper avec son ami Vinz. Toby (Adam Driver) est devenu un célèbre réalisateur américain. De retour en Espagne sur un tournage, il part à la recherche du cordonnier (Jonathan Pryce) qu’il avait embauché pour son premier film, une adaptation en noir et blanc de Cervantès.

Toby (Adam Driver) est devenu un célèbre réalisateur américain. De retour en Espagne sur un tournage, il part à la recherche du cordonnier (Jonathan Pryce) qu’il avait embauché pour son premier film, une adaptation en noir et blanc de Cervantès. Laurent Amédéo (Vincent Lindon) est délégué syndical chez Perrin Industrie à Agen. Le sous traitant automobile bât de l’aile. Deux ans plus tôt, un plan quinquennal de sauvegarde de l’emploi a été signé avec la direction en échange d’une augmentation de la durée de travail sans contrepartie salariale. Mais le groupe allemand auquel Perrin appartient ne veut rien entendre : Agen n’est pas assez compétitif et doit fermer. Laurent Amédéo va se battre. Il ne veut pas du chèque que lui fait miroiter la direction. Il veut sauver son emploi et celui de ses 1100 camarades.

Laurent Amédéo (Vincent Lindon) est délégué syndical chez Perrin Industrie à Agen. Le sous traitant automobile bât de l’aile. Deux ans plus tôt, un plan quinquennal de sauvegarde de l’emploi a été signé avec la direction en échange d’une augmentation de la durée de travail sans contrepartie salariale. Mais le groupe allemand auquel Perrin appartient ne veut rien entendre : Agen n’est pas assez compétitif et doit fermer. Laurent Amédéo va se battre. Il ne veut pas du chèque que lui fait miroiter la direction. Il veut sauver son emploi et celui de ses 1100 camarades. Joseph (Kad Merad) est un arnaqueur né. Ses magouilles font vivre sa famille : sa mère, sa femme (Sylvie Testud) et ses deux enfants, Micka (Kacey Mottet Klein) et Stella (Tiphaine Daviot). Il y associe son fils, qui rêve d’une autre vie, à Paris, où il aimerait devenir acteur. Entre le père et le fils, l’amour le dispute à la haine

Joseph (Kad Merad) est un arnaqueur né. Ses magouilles font vivre sa famille : sa mère, sa femme (Sylvie Testud) et ses deux enfants, Micka (Kacey Mottet Klein) et Stella (Tiphaine Daviot). Il y associe son fils, qui rêve d’une autre vie, à Paris, où il aimerait devenir acteur. Entre le père et le fils, l’amour le dispute à la haine