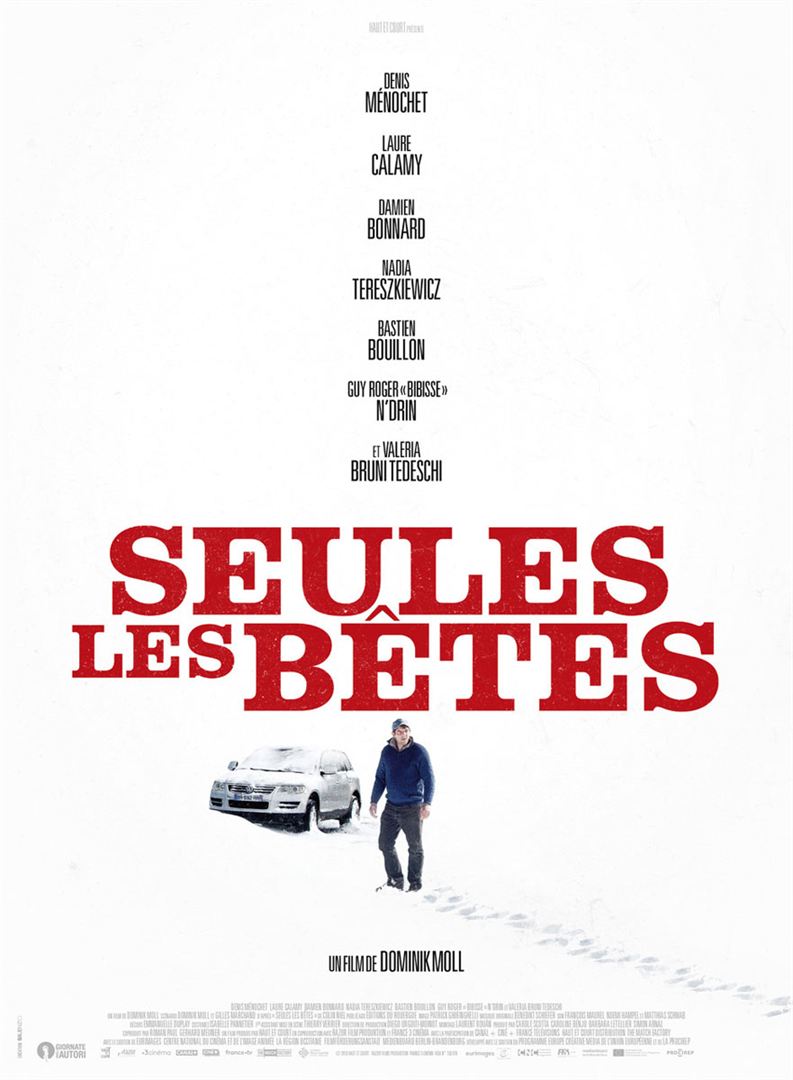

Sur le causse Méjean, enseveli sous la neige, une femme disparaît. Evelyn Lucat (Valeria Bruni Tedeschi) avait la quarantaine et vivait dans une grande bâtisse rénovée. Qui est responsable de sa mort ? Marion (Nadia Tereszkiewicz), la serveuse qu’Evelyn a rencontrée à Sète et qui l’a suivie par amour jusque chez elle ? Joseph (Damien Bonnard), un paysan bourru reclus dans sa ferme avec son chien depuis la mort de sa mère ? Alice (Laure Calamy), l’assistante sociale venue aider Joseph et devenue sa maîtresse ? Michel (Denis Ménochet), le mari trompé d’Alice qui cherche sur Internet un peu de chaleur humaine ? Ou même Armand (Guy Roger N’Drin), un jeune ivoirien qui se fait passer pour la pulpeuse Amandine pour arnaquer Michel ?

Sur le causse Méjean, enseveli sous la neige, une femme disparaît. Evelyn Lucat (Valeria Bruni Tedeschi) avait la quarantaine et vivait dans une grande bâtisse rénovée. Qui est responsable de sa mort ? Marion (Nadia Tereszkiewicz), la serveuse qu’Evelyn a rencontrée à Sète et qui l’a suivie par amour jusque chez elle ? Joseph (Damien Bonnard), un paysan bourru reclus dans sa ferme avec son chien depuis la mort de sa mère ? Alice (Laure Calamy), l’assistante sociale venue aider Joseph et devenue sa maîtresse ? Michel (Denis Ménochet), le mari trompé d’Alice qui cherche sur Internet un peu de chaleur humaine ? Ou même Armand (Guy Roger N’Drin), un jeune ivoirien qui se fait passer pour la pulpeuse Amandine pour arnaquer Michel ?

Une semaine après À couteux tirés, Seules les bêtes raconte un Cluedo à la française. Pas de manoir anglais sinon les paysages désertiques de la Lozère. Pas de Hercule Poirot sinon un brave major de gendarmerie. On est plus proche de Fargo que de Dix petits nègres. Pas de stars hollywoodiennes, mais quelques uns des acteurs les plus solides de la nouvelle génération française (à commencer par Denis Ménochet qui aurait, selon moi, plus mérité pour Jusqu’à la garde le César du meilleur acteur que Léa Drucker de la meilleure actrice). Pas de twist renversant sinon une construction méticuleuse d’un récit polyphonique.

C’est ce scénario au cordeau qui retient l’attention et force l’intelligence. Seules les bêtes est un puzzle dont chaque pièce s’agence parfaitement avec les précédentes jusqu’à révéler les motifs tragicomiques de la disparition d’Evelyn Lucat. Cette narration à la Rashomon, savante et toujours lisible, faite de flash-back entrelacés, est un vrai régal pour l’intelligence même si le procédé devient parfois un peu trop systématique – chaque zone d’ombre, chaque mystère trouvera un peu plus tard son explication.

Les deux dernières scènes concluent magistralement le tout, quand bien même elles n’étaient pas strictement nécessaires à l’achèvement du puzzle. L’une boucle la boucle en réunissant deux personnages secondaires. L’autre ouvre le récit sur un gouffre : celui de l’intolérable solitude qu’on est prêt à tout pour combattre. Que le grand cric me croque si je n’ai pas réussi à vous donner envie d’aller voir ce film.

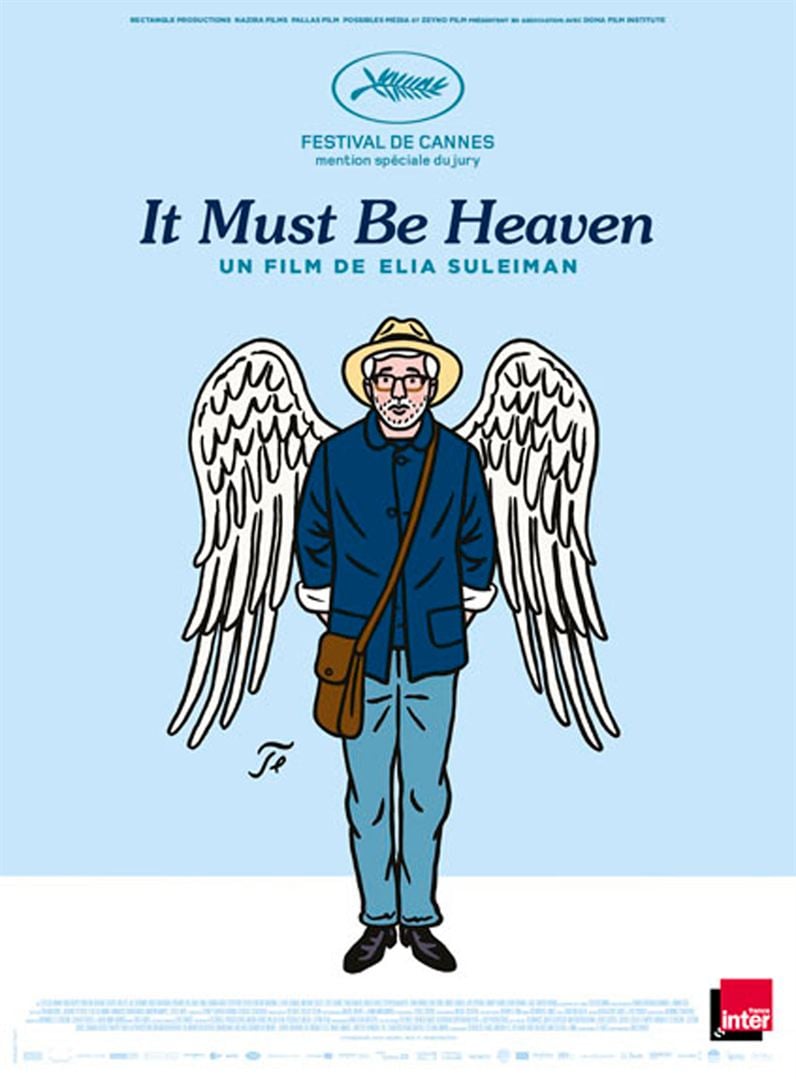

Comme dans ses précédents films (Intervention divine, Le Temps qui reste), Elia Suleiman se met en scène, spectateur silencieux et pince-sans-rire des dérives absurdes de notre monde. On le suit cette fois-ci en train d’écrire son prochain film et d’essayer d’en boucler le financement sur trois continents : d’abord à Nazareth, ensuite à Paris, enfin à New York.

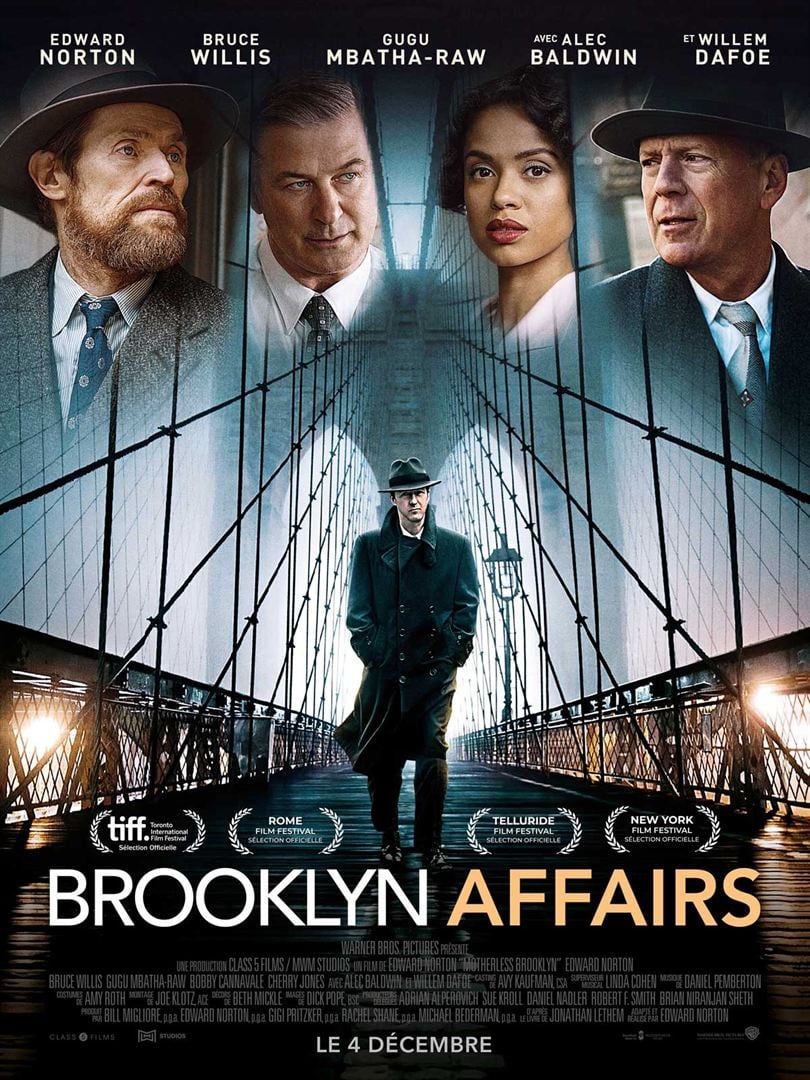

Comme dans ses précédents films (Intervention divine, Le Temps qui reste), Elia Suleiman se met en scène, spectateur silencieux et pince-sans-rire des dérives absurdes de notre monde. On le suit cette fois-ci en train d’écrire son prochain film et d’essayer d’en boucler le financement sur trois continents : d’abord à Nazareth, ensuite à Paris, enfin à New York. En 1957, à New York, Lionel Essrog (Edward Norton), affecté du syndrome de la Tourette, a été recueilli et formé par Frank Minna (Bruce Willis), un détective privé. Quand son mentor est assassiné, Lionel enquête sur le crime. Ses recherches le mènent à Moses Randolph (Alec Baldwin), l’homme le plus puissant de la ville, et à Laura Rose (Gugu Mbatha-Raw), une avocate qui s’est mis en tête d’en dénoncer les pratiques mafieuses.

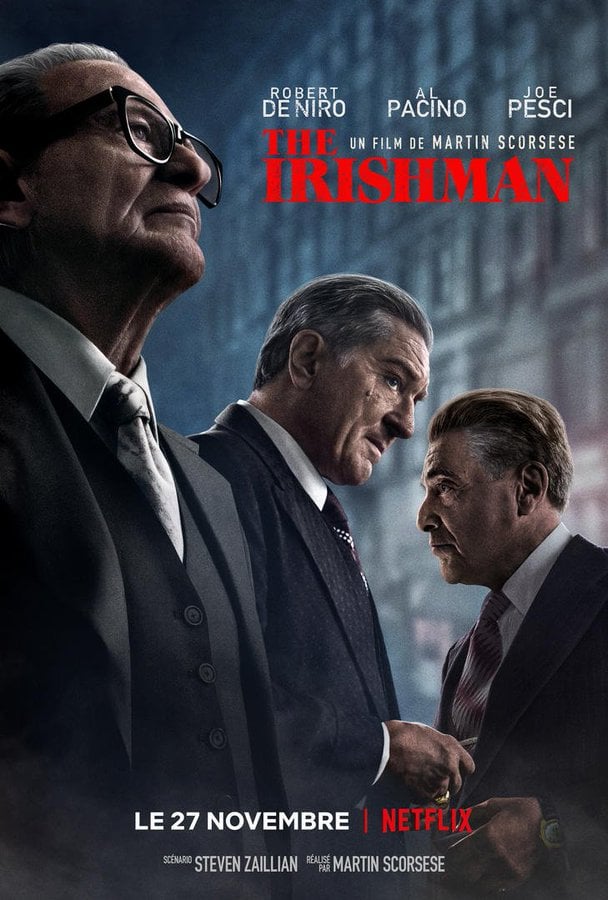

En 1957, à New York, Lionel Essrog (Edward Norton), affecté du syndrome de la Tourette, a été recueilli et formé par Frank Minna (Bruce Willis), un détective privé. Quand son mentor est assassiné, Lionel enquête sur le crime. Ses recherches le mènent à Moses Randolph (Alec Baldwin), l’homme le plus puissant de la ville, et à Laura Rose (Gugu Mbatha-Raw), une avocate qui s’est mis en tête d’en dénoncer les pratiques mafieuses. Frank Sheeran (1920-2003) a raconté sa vie dans un livre intitulé « J’ai tué Jimmy Hoffa » dans lequel il revendique l’assassinat en 1975 du chef des Teamsters américains. Le titre original de ces mémoires est moins tonitruant : « I Heard You Paint Houses ». Tels auraient été les premiers mots adressés par Hoffa à Sheeran. Il s’agissait moins de saluer ses talents de peintre en bâtiment que d’évoquer à demi mots sa profession de tueur à gages, l’expression renvoyant au sang de ses victimes giclant sur les murs des maisons où elles étaient exécutées.

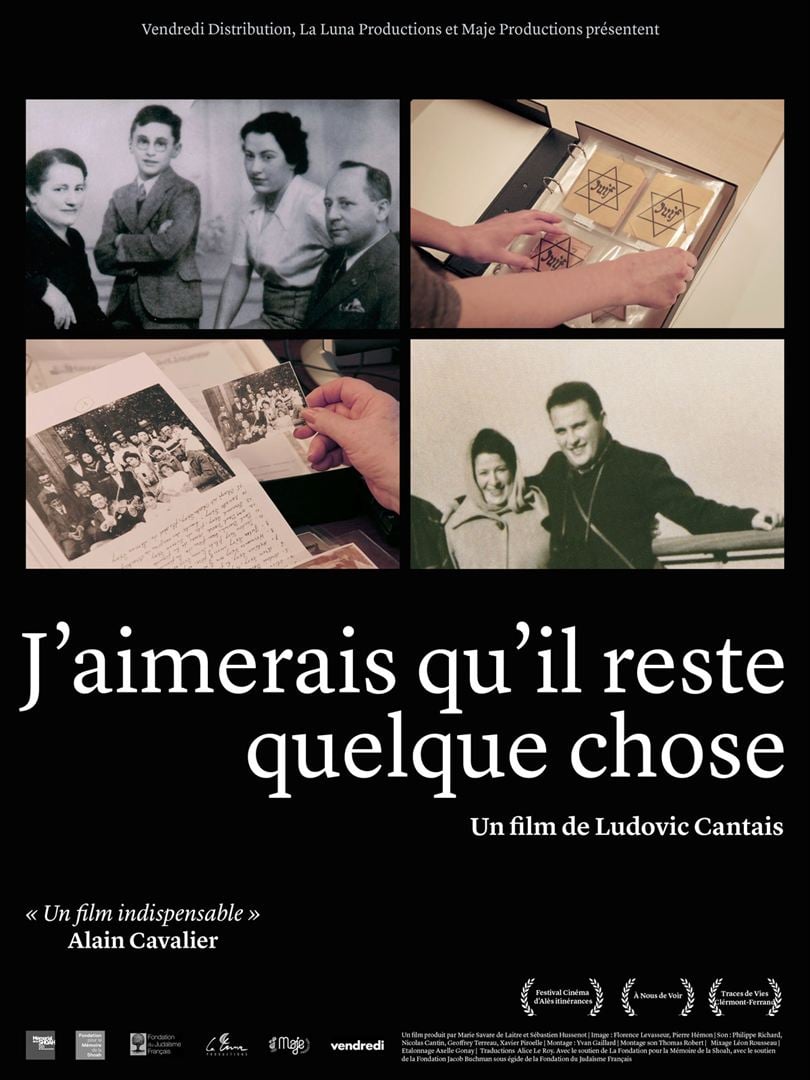

Frank Sheeran (1920-2003) a raconté sa vie dans un livre intitulé « J’ai tué Jimmy Hoffa » dans lequel il revendique l’assassinat en 1975 du chef des Teamsters américains. Le titre original de ces mémoires est moins tonitruant : « I Heard You Paint Houses ». Tels auraient été les premiers mots adressés par Hoffa à Sheeran. Il s’agissait moins de saluer ses talents de peintre en bâtiment que d’évoquer à demi mots sa profession de tueur à gages, l’expression renvoyant au sang de ses victimes giclant sur les murs des maisons où elles étaient exécutées. Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer au Mémorial de la Shoah à Paris les archives personnelles des déportés juifs et de leurs familles. Des bénévoles les accueillent, les écoutent et prennent en dépôt les documents (photos, lettres, objets) qui leur sont confiés, les classent, les archivent.

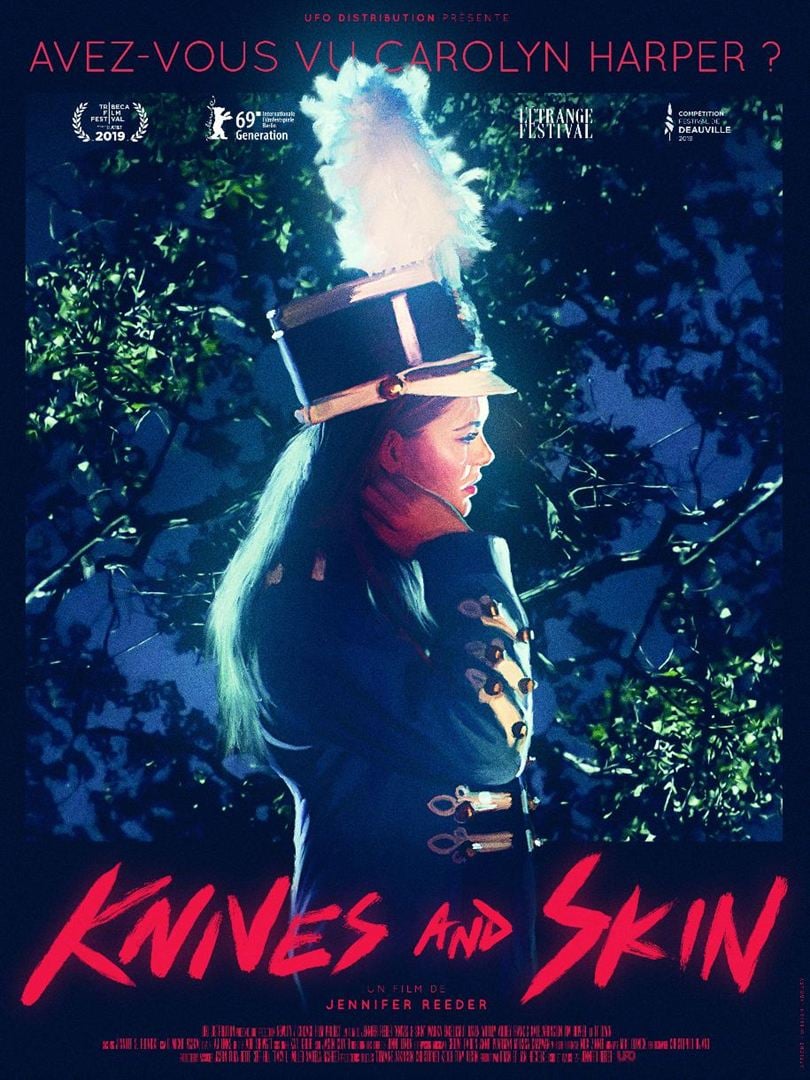

Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer au Mémorial de la Shoah à Paris les archives personnelles des déportés juifs et de leurs familles. Des bénévoles les accueillent, les écoutent et prennent en dépôt les documents (photos, lettres, objets) qui leur sont confiés, les classent, les archivent. Dans une petite ville sans histoire de l’Illinois, une jeune fille disparaît. Le garçon dont elle a repoussé les avances et qui est le dernier à l’avoir vue vivante est rongé par la culpabilité. Ses amies s’inquiètent pour elle. Sa mère, qui dirige la chorale du collège, perd vite pied.

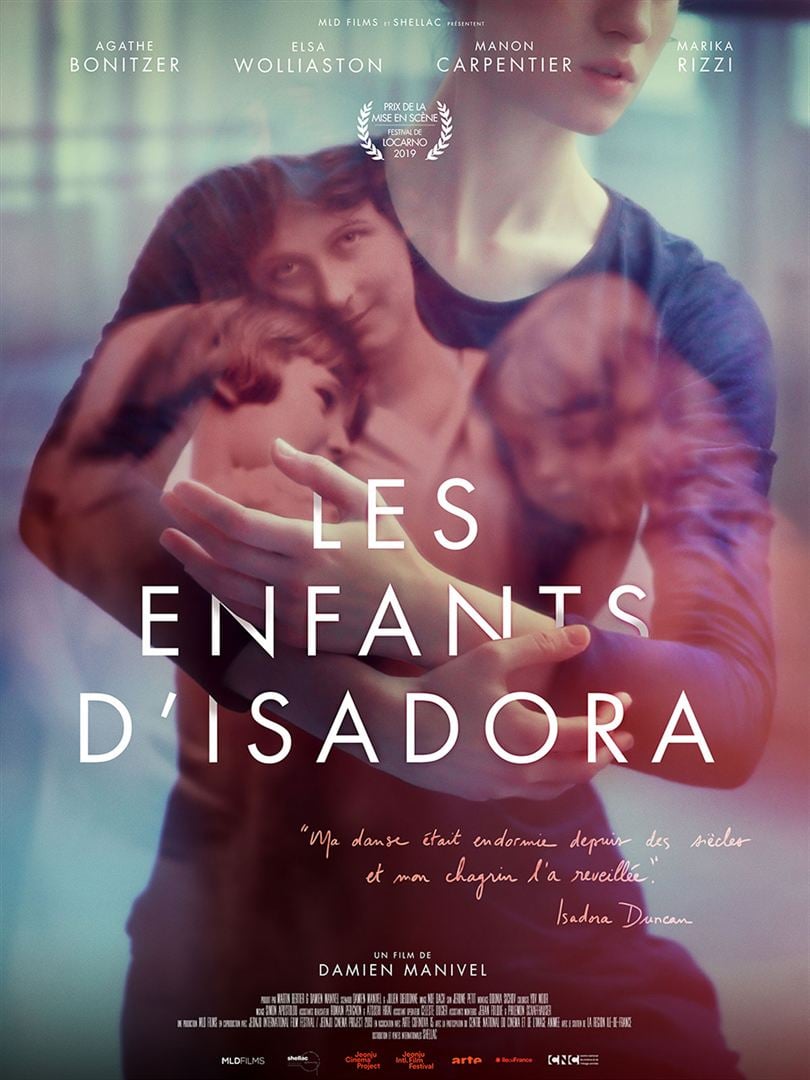

Dans une petite ville sans histoire de l’Illinois, une jeune fille disparaît. Le garçon dont elle a repoussé les avances et qui est le dernier à l’avoir vue vivante est rongé par la culpabilité. Ses amies s’inquiètent pour elle. Sa mère, qui dirige la chorale du collège, perd vite pied. Isadora Duncan (1877-1927) est une danseuse américaine à laquelle on prête l’invention de la danse moderne libérant le corps du carcan imposé par le tutu et les pointes. Le 19 avril 1913, ses deux enfants, Deirdre, six ans, et Patrick, trois ans, ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Isadora Duncan ne se remit jamais de ce drame qui lui inspira dix ans plus tard un solo déchirant intitulé La Mère sur la musique de Scriabine.

Isadora Duncan (1877-1927) est une danseuse américaine à laquelle on prête l’invention de la danse moderne libérant le corps du carcan imposé par le tutu et les pointes. Le 19 avril 1913, ses deux enfants, Deirdre, six ans, et Patrick, trois ans, ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Isadora Duncan ne se remit jamais de ce drame qui lui inspira dix ans plus tard un solo déchirant intitulé La Mère sur la musique de Scriabine. En 1992, l’ex-Yougoslavie est à feu et à sang. Sarajevo est en état de siège. La communauté internationale, impuissante, compte les morts. Quelques journalistes, parqués à l’hôtel Hilton, informent le monde au péril de leurs vies. Parmi eux, Paul Marchand, reporter freelance pour France Info, la RTBF, Radio Suisse romande et Radio Canada. Il a trente ans à peine, un cigare (cubain) cloué au bec, un bonnet de marin vissé sur le crâne. Son éthique intransigeante le force à rendre compte avec autant d’objectivité que possible d’une guerre fratricide. Sa sensibilité l’empêche de rester neutre dans un conflit qui s’éternise.

En 1992, l’ex-Yougoslavie est à feu et à sang. Sarajevo est en état de siège. La communauté internationale, impuissante, compte les morts. Quelques journalistes, parqués à l’hôtel Hilton, informent le monde au péril de leurs vies. Parmi eux, Paul Marchand, reporter freelance pour France Info, la RTBF, Radio Suisse romande et Radio Canada. Il a trente ans à peine, un cigare (cubain) cloué au bec, un bonnet de marin vissé sur le crâne. Son éthique intransigeante le force à rendre compte avec autant d’objectivité que possible d’une guerre fratricide. Sa sensibilité l’empêche de rester neutre dans un conflit qui s’éternise. Le rêve de Sarah Loreau est sur le point de se réaliser. Cette brillante astronaute a été retenue pour participer à la prochaine mission internationale Soyouz vers la Station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la Terre. Objectif : préparer la conquête de Mars.

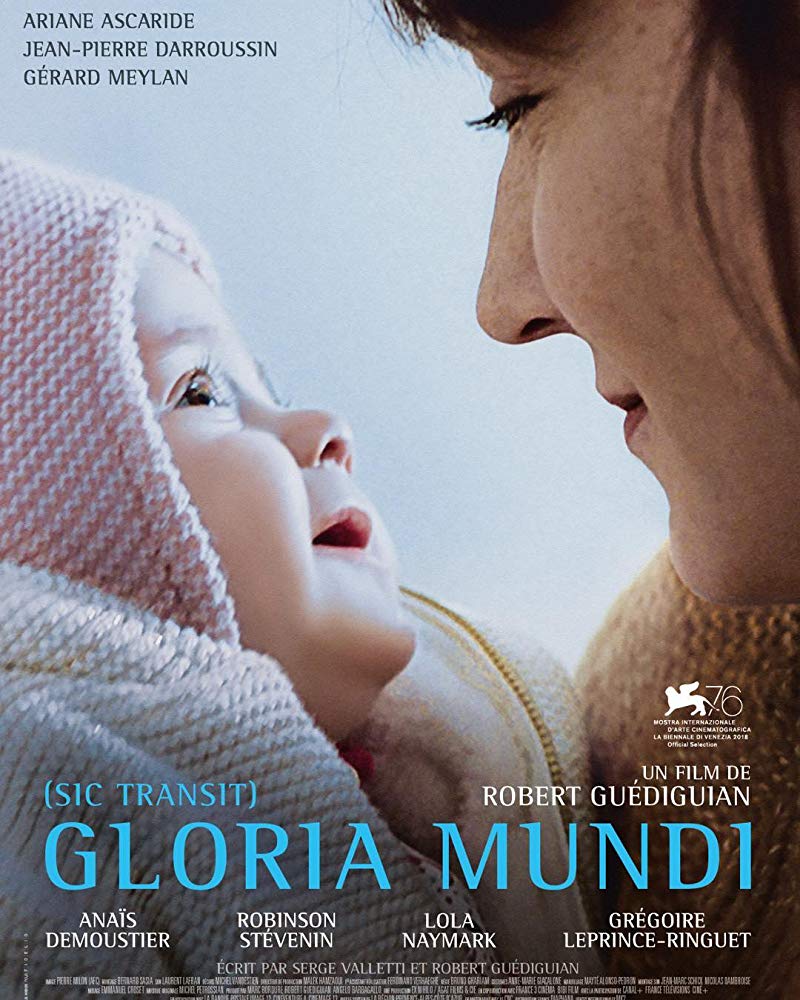

Le rêve de Sarah Loreau est sur le point de se réaliser. Cette brillante astronaute a été retenue pour participer à la prochaine mission internationale Soyouz vers la Station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la Terre. Objectif : préparer la conquête de Mars. Osons le dire de but en blanc : Gloria Mundi est raté. Pourtant la critique est unanime, des Cahiers du Cinéma à L’Humanité (évidemment), en passant par Elle, Marianne et Les Inrocks. Le film a fait un triomphe à la Mostra de Venise où Ariane Ascaride s’est vu décerner le Prix de la meilleure actrice. Seul émet une voix dissidente Le Figaro – ce qui serait plutôt de nature à accréditer l’idée d’une partialité suspecte du grand quotidien de droite pour cet inlassable porte-voix de la cause prolétarienne.

Osons le dire de but en blanc : Gloria Mundi est raté. Pourtant la critique est unanime, des Cahiers du Cinéma à L’Humanité (évidemment), en passant par Elle, Marianne et Les Inrocks. Le film a fait un triomphe à la Mostra de Venise où Ariane Ascaride s’est vu décerner le Prix de la meilleure actrice. Seul émet une voix dissidente Le Figaro – ce qui serait plutôt de nature à accréditer l’idée d’une partialité suspecte du grand quotidien de droite pour cet inlassable porte-voix de la cause prolétarienne.