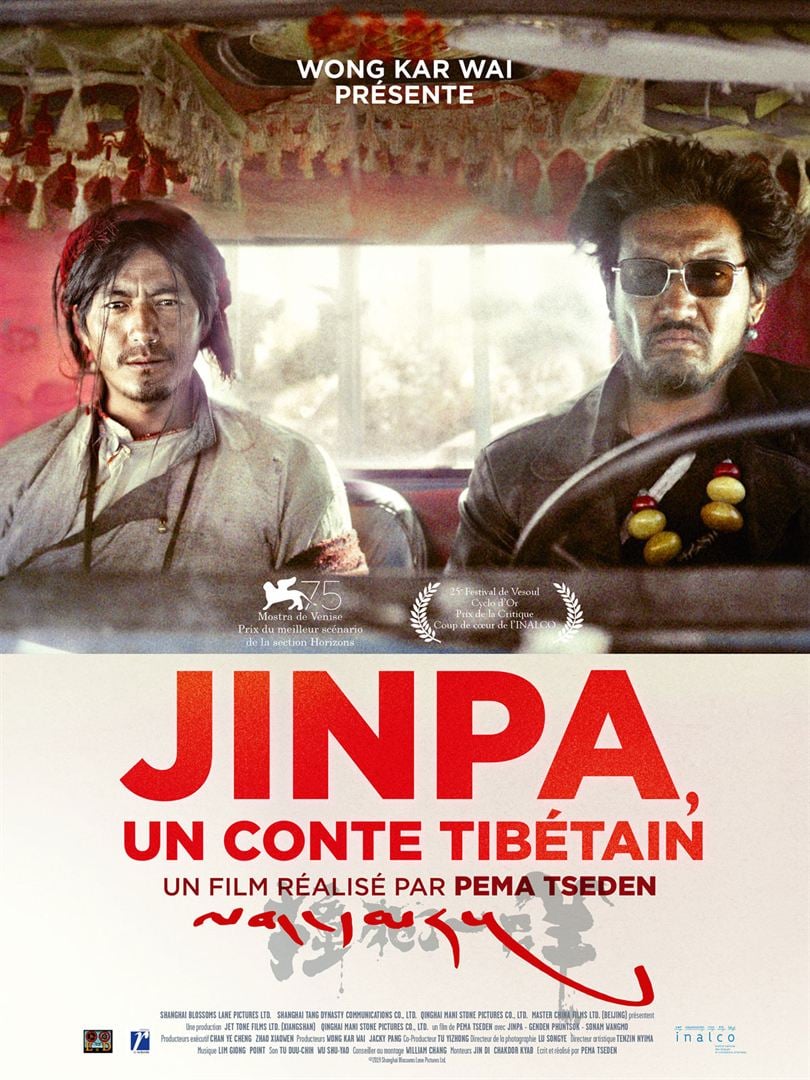

Un routier traverse un haut plateau tibétain. Son attention détournée par le vol d’un vautour, il percute une brebis et la tue. Quelques kilomètres plus loin, il prend un voyageur en stop. L’homme lui confie se rendre à un village proche pour s’y venger de l’assassin de son père.

Un routier traverse un haut plateau tibétain. Son attention détournée par le vol d’un vautour, il percute une brebis et la tue. Quelques kilomètres plus loin, il prend un voyageur en stop. L’homme lui confie se rendre à un village proche pour s’y venger de l’assassin de son père.

Pema Tseden est un réalisateur tibétain qui a accepté de passer sous les fourches caudines de la censure pékinoise pour réaliser des films. Aussi ne faut-il y chercher aucun message politique, aucun arrière-texte militant. Après Tharlo, le berger tibétain, sorti il y a deux ans, il revient sur les écrans français avec Jinpa, un conte tibétain qu’il a réalisé à partir de deux nouvelles, l’une de sa plume, J’ai écrasé un mouton, l’autre de Tsering Norbu, L’Assassin.

Jinpa, un conte tibétain est produit par Wong Kar Wai et l’ombre du maître, plane sur le film. Jinpa a des faux airs de western comme Les Cendres du temps. Son héros, le routier, a le look arty des héros de WKW, lunettes de soleil, blouson en cuir, pull violet. La bande son qui place en majesté une version très contemporaine de O Sole Mio entonnée à tue-tête par le héros, rappelle les curieux mélanges musicaux de In the Mood for Love. Enfin et surtout, le travail hyperstylisé de Lu Songye, le directeur de la photographie, rappelle celui de 2046.

Hélas, comme dans 2046, on n’y comprend vite plus grand chose dans ce récit pourtant minimaliste sinon que les deux héros, qui portent le même prénom, vivent l’expérience troublante d’une transsubstantiation plus ou moins fantastique, le corps de l’un passant dans celui de l’autre comme les âmes migrent dans le bouddhisme. On accepte de se laisser entraîner durant la première moitié du film, au fur et à mesure que la cohérence du scénario se délite ; dans la seconde en revanche, notamment dans une interminable scène de saloon revécue deux fois à travers les yeux des deux héros, notre adhésion se délite.

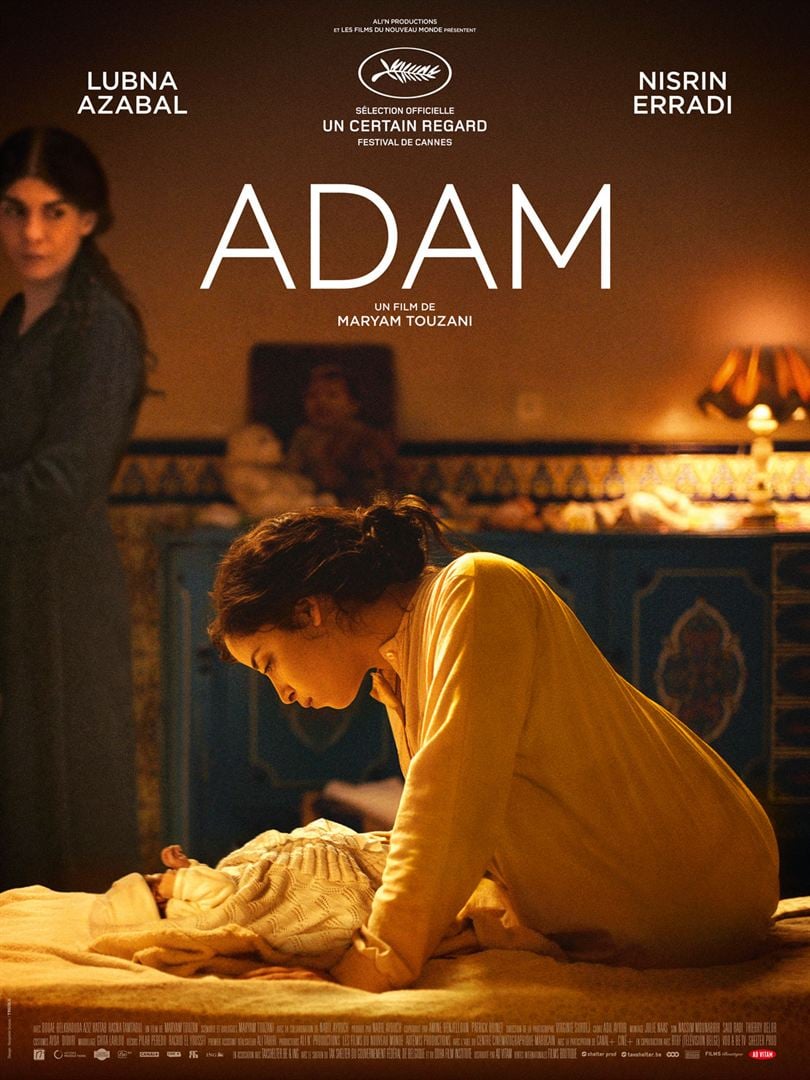

Samia erre dans les rues de la Médina de Casablanca, à la recherche d’un travail, d’un repas, d’un toit. La jeune femme arrive au terme de sa grossesse. Toutes les portes se ferment devant elle. Sauf celle de Abla, la boulangère, qui vit seule avec sa fille et qui accepte de l’accueillir.

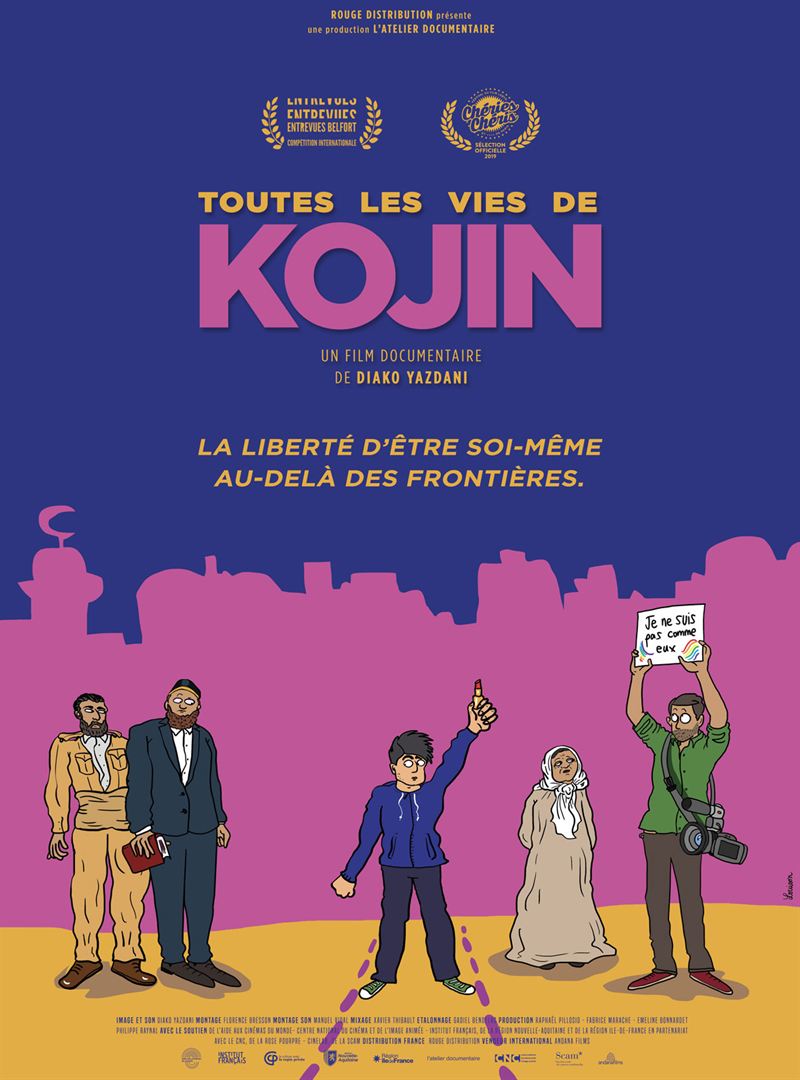

Samia erre dans les rues de la Médina de Casablanca, à la recherche d’un travail, d’un repas, d’un toit. La jeune femme arrive au terme de sa grossesse. Toutes les portes se ferment devant elle. Sauf celle de Abla, la boulangère, qui vit seule avec sa fille et qui accepte de l’accueillir. Kojin est kurde et homosexuel. Une identité difficile à vivre dans une société patriarcale et homophobe.

Kojin est kurde et homosexuel. Une identité difficile à vivre dans une société patriarcale et homophobe. Tout le monde l’appelle Mickey. Vanessa de son vrai nom fête ses dix-huit ans. Elle vit seule avec son père, un vétéran d’Irak, dans une caravane miséreuse au fond du Montana. Brisé par les TSPT et la mort de sa femme, accro aux médicaments, il est incapable de se passer d’elle. Mais si Mickey reste auprès de lui, elle risque de s’étioler.

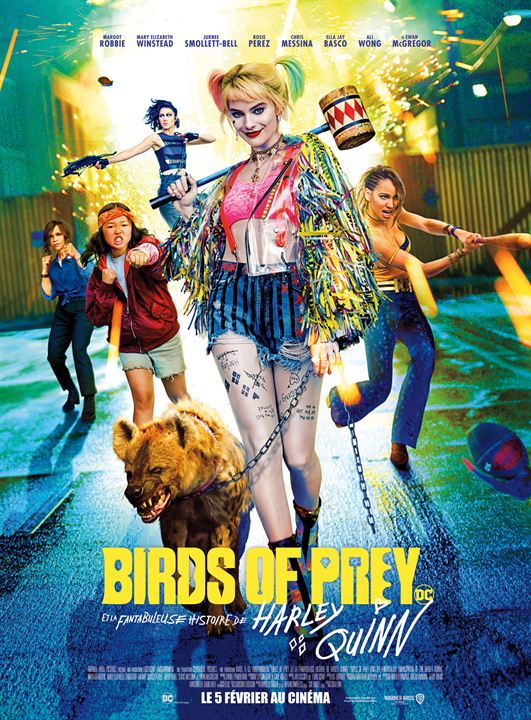

Tout le monde l’appelle Mickey. Vanessa de son vrai nom fête ses dix-huit ans. Elle vit seule avec son père, un vétéran d’Irak, dans une caravane miséreuse au fond du Montana. Brisé par les TSPT et la mort de sa femme, accro aux médicaments, il est incapable de se passer d’elle. Mais si Mickey reste auprès de lui, elle risque de s’étioler. Harley Quinn (Margot Robbie) a cassé. Elle a quitté le Joker qui l’avait entraînée dans une spirale de crimes nihilistes. Mais la jeune fille n’en a pas fini avec la pègre de Gotham. Face à Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor), elle aura besoin du soutien de ses amies Huntress, Black Canary et Renée Montoya, pour sauver la petite Cass qui a subtilisé un diamant au prix inestimable.

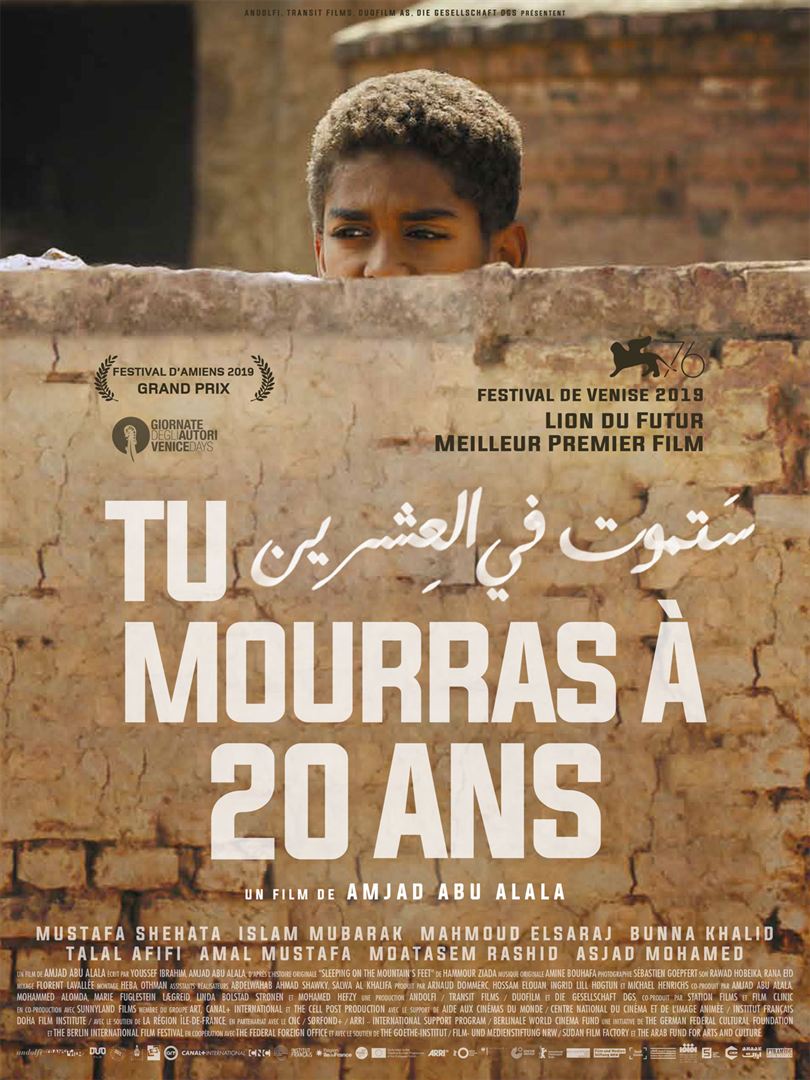

Harley Quinn (Margot Robbie) a cassé. Elle a quitté le Joker qui l’avait entraînée dans une spirale de crimes nihilistes. Mais la jeune fille n’en a pas fini avec la pègre de Gotham. Face à Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor), elle aura besoin du soutien de ses amies Huntress, Black Canary et Renée Montoya, pour sauver la petite Cass qui a subtilisé un diamant au prix inestimable. Un incident funeste intervenu au cours d’une cérémonie religieuse laisse augurer, peu après sa naissance, la mort à vingt ans du jeune Muzamil. Son père, ne supportant pas cet augure, abandonne le foyer laissant à la mère de l’enfant la charge de son éducation.

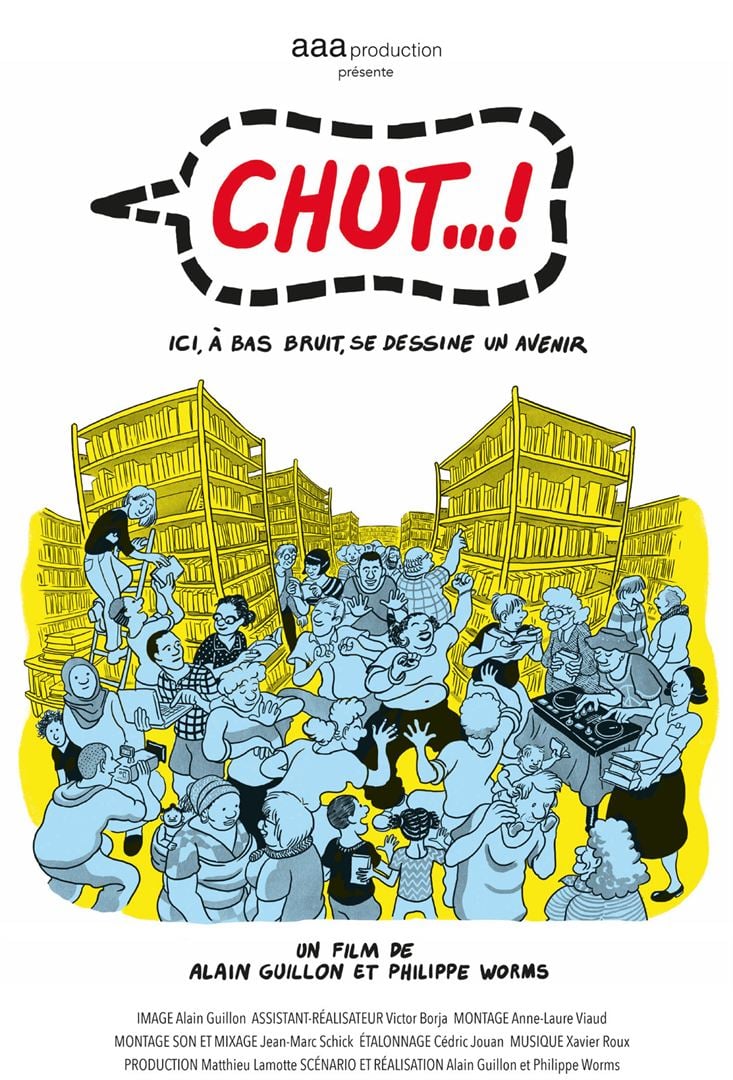

Un incident funeste intervenu au cours d’une cérémonie religieuse laisse augurer, peu après sa naissance, la mort à vingt ans du jeune Muzamil. Son père, ne supportant pas cet augure, abandonne le foyer laissant à la mère de l’enfant la charge de son éducation. Alain Guillon et Philippe Worms ont posé leur caméra à la bibliothèque municipale de Montreuil pendant plusieurs mois. Ils y ont filmé une équipe de jeunes bibliothécaires, dynamiques et conscientisés, un public bigarré qui vient y chercher qui un livre, qui un endroit pour travailler, qui un lieu chaud pour s’abriter des frimas de l’hiver. Ils y ont filmé Ahmed, le sympathique agent d’accueil qui a un mot gentil pour chacun et un tour de magie pour tous. Ils y ont filmé les expositions temporaires, les cours d’initiation à l’informatique pour les seniors et les ateliers de conversation pour les apprenants de la langue française.

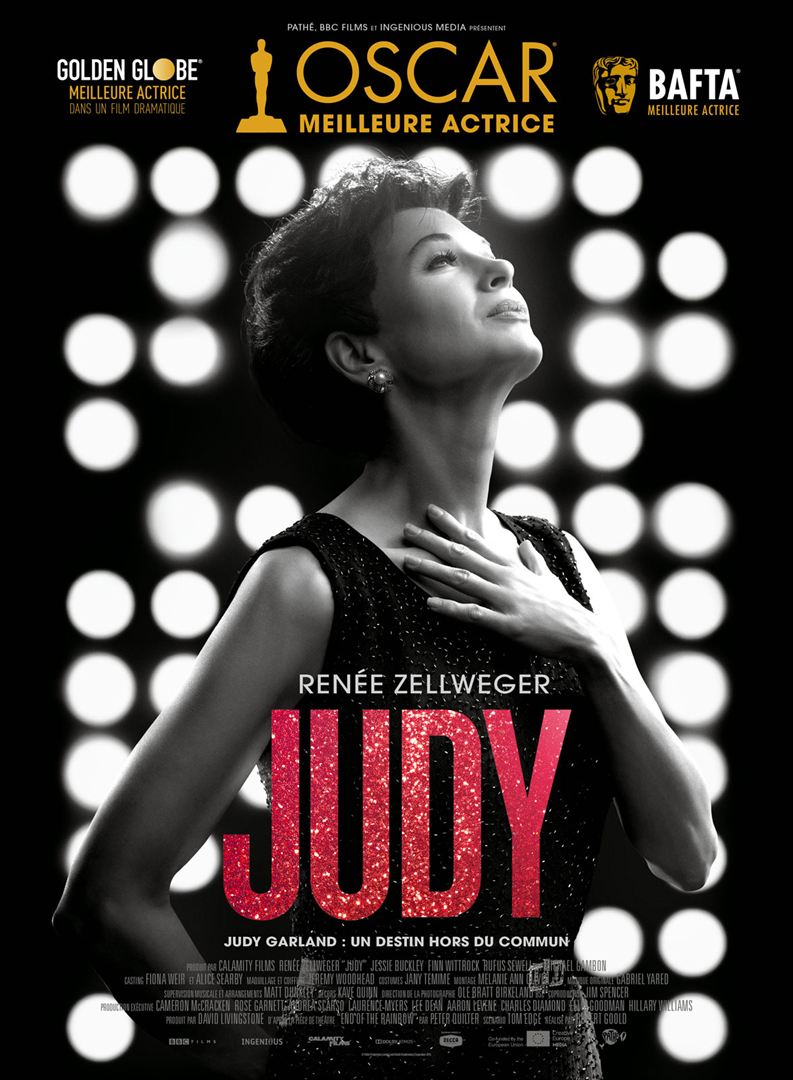

Alain Guillon et Philippe Worms ont posé leur caméra à la bibliothèque municipale de Montreuil pendant plusieurs mois. Ils y ont filmé une équipe de jeunes bibliothécaires, dynamiques et conscientisés, un public bigarré qui vient y chercher qui un livre, qui un endroit pour travailler, qui un lieu chaud pour s’abriter des frimas de l’hiver. Ils y ont filmé Ahmed, le sympathique agent d’accueil qui a un mot gentil pour chacun et un tour de magie pour tous. Ils y ont filmé les expositions temporaires, les cours d’initiation à l’informatique pour les seniors et les ateliers de conversation pour les apprenants de la langue française. Judy n’est pas un biopic qui raconterait la vie de la « petite fiancée de l’Amérique » depuis ses premières apparitions sur les planches à l’âge de deux ans seulement, son triomphe dans Le Magicien d’Oz en 1937 jusqu’à sa mort en 1967, à quarante sept ans à peine, trop tôt vieillie par l’alcool, les médicaments, une vie d’excès et quatre divorces.

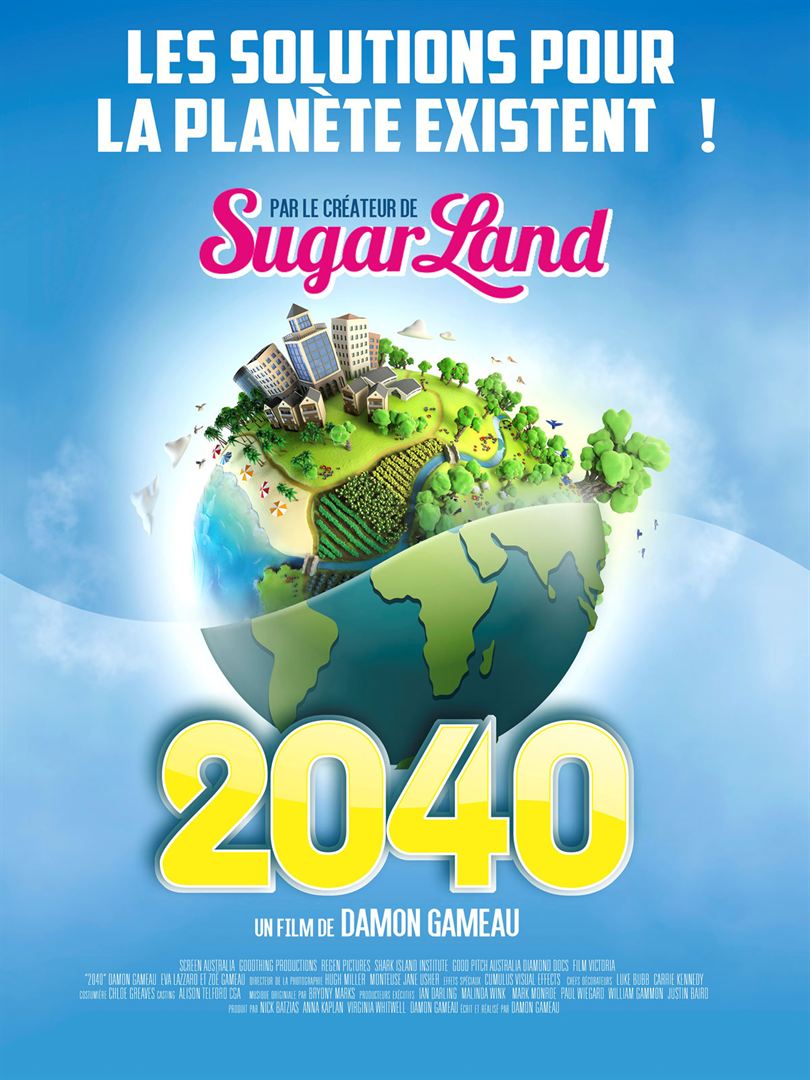

Judy n’est pas un biopic qui raconterait la vie de la « petite fiancée de l’Amérique » depuis ses premières apparitions sur les planches à l’âge de deux ans seulement, son triomphe dans Le Magicien d’Oz en 1937 jusqu’à sa mort en 1967, à quarante sept ans à peine, trop tôt vieillie par l’alcool, les médicaments, une vie d’excès et quatre divorces. Il y a deux ans, l’acteur-producteur-réalisateur australien Damon Gameau avait suivi un régime pauvre en graisse et riche en sucres à base de barres chocolatées et de smoothies. Le résultat après soixante jours : un surpoids de onze kilos, des boutons, une humeur en dents de scie et un documentaire distrayant sur les méfaits d’une alimentation déséquilibrée. Deux ans après

Il y a deux ans, l’acteur-producteur-réalisateur australien Damon Gameau avait suivi un régime pauvre en graisse et riche en sucres à base de barres chocolatées et de smoothies. Le résultat après soixante jours : un surpoids de onze kilos, des boutons, une humeur en dents de scie et un documentaire distrayant sur les méfaits d’une alimentation déséquilibrée. Deux ans après  Ling est une Chinoise de Malaisie qui s’est installée depuis une dizaine d’années à Singapour. Elle y vit avec son mari, qui, au fil du temps s’est lentement éloigné d’elle, et avec son beau-père lourdement grabataire. Elle suit sans succès un protocole médical exigeant pour avoir enfin un enfant. Elle enseigne le chinois dans un lycée de garçons. C’est là qu’elle rencontre un de ses étudiants, Wei Lun.

Ling est une Chinoise de Malaisie qui s’est installée depuis une dizaine d’années à Singapour. Elle y vit avec son mari, qui, au fil du temps s’est lentement éloigné d’elle, et avec son beau-père lourdement grabataire. Elle suit sans succès un protocole médical exigeant pour avoir enfin un enfant. Elle enseigne le chinois dans un lycée de garçons. C’est là qu’elle rencontre un de ses étudiants, Wei Lun.