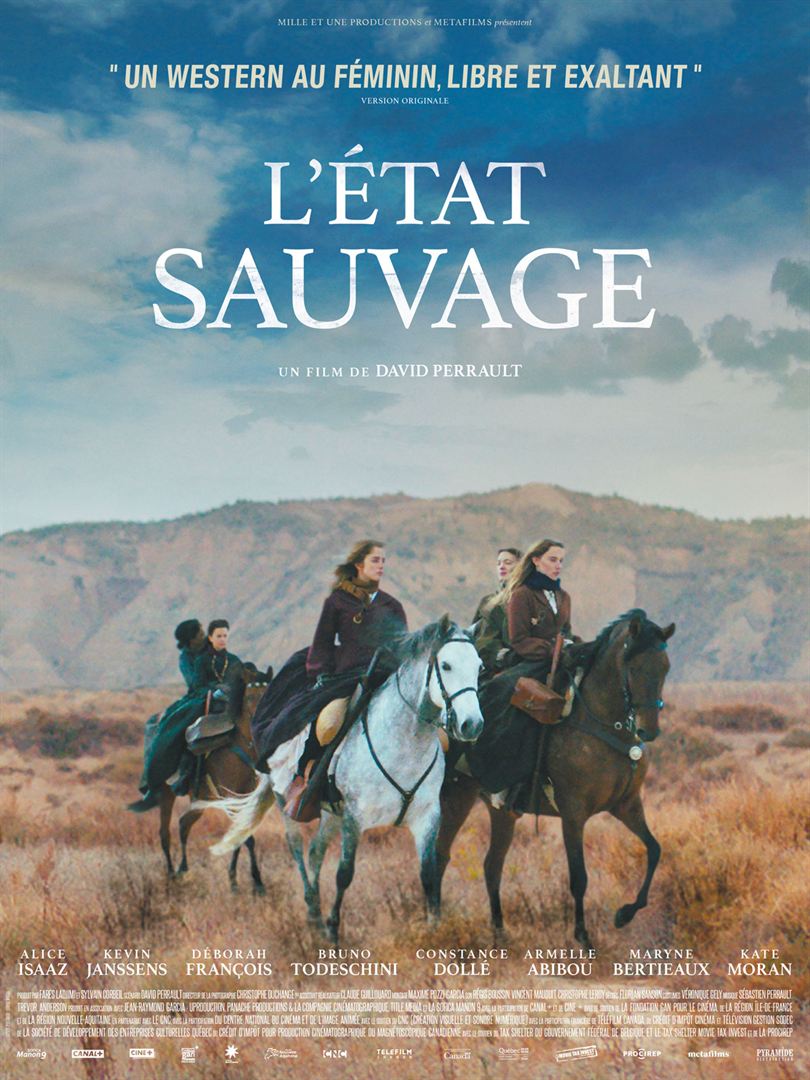

Alors que la guerre de sécession fait rage, une famille de colons français, négociants en parfums, est prise au piège de l’avancée des Nordistes au Missouri. Le père (Bruno Todeschini), qui a émancipé leur servante noire et l’a prise comme maîtresse, la mère (Constance Dollé, l’inoubliable Suzanne du Village français), confite en dévotion et leurs trois filles (Alice Isaaz, la cadette sulfureuse, Déborah François, plus garçonne, et Maryne Bertieaux, l’aînée écrasée par le chagrin de la mort de son fiancé et bientôt tuberculeuse) remettent leur sort entre les mains d’un mercenaire (le flamand Kevin Janssens) pour traverser les États-Unis et rejoindre en Californie le bateau qui les ramènera en France. C’est sans compter sur les embûches dressées sur leur chemin et sur une horde de cowboys lancés à leur poursuite.

Alors que la guerre de sécession fait rage, une famille de colons français, négociants en parfums, est prise au piège de l’avancée des Nordistes au Missouri. Le père (Bruno Todeschini), qui a émancipé leur servante noire et l’a prise comme maîtresse, la mère (Constance Dollé, l’inoubliable Suzanne du Village français), confite en dévotion et leurs trois filles (Alice Isaaz, la cadette sulfureuse, Déborah François, plus garçonne, et Maryne Bertieaux, l’aînée écrasée par le chagrin de la mort de son fiancé et bientôt tuberculeuse) remettent leur sort entre les mains d’un mercenaire (le flamand Kevin Janssens) pour traverser les États-Unis et rejoindre en Californie le bateau qui les ramènera en France. C’est sans compter sur les embûches dressées sur leur chemin et sur une horde de cowboys lancés à leur poursuite.

La bande-annonce de L’État sauvage nous avait mis l’eau à la bouche. Ce n’est pas tous les jours que le cinéma français se frotte au genre du western – à la notable exception des Frères Sisters qui m’avait personnellement laissé sur ma faim. Ce n’est pas tous les jours qu’il le fait avec tant de moyens, reconstituant soigneusement la société sudiste dans une première partie digne de Autant en emporte le vent et filmant la suite dans des décors naturels à couper le souffle.

Hélas le genre est essoré et L’Etat sauvage ne peut que faire le constat désillusionné de cette impasse. Kelly Reichardt avait déjà en 2010 raconté dans La Dernière Piste l’interminable errance d’une famille de colons à travers les vastes étendues sauvages de l’Ouest américain. Les Frères Sisters bien sûr, mais aussi Hostiles, The Homesman, True Grit ou L’Assassinat de Jessie James par le lâche Robert Ford avaient tenté de ressusciter un genre ultra-référencé en le vidant de son manichéisme et en le lestant d’une noirceur parfois bien encombrante.

Malgré son ambition, son hyper-stylisation, sa musique, L’État sauvage se contente de répéter des situations déjà mille fois filmées : le chariot qui manque de verser dans un à-pic vertigineux, le cowboy fauché par une balle traîtresse tandis qu’il chevauche dans un sous-bois, l’assaut final du dernier carré de survivants résistant à la mitraille ennemie…

Il n’est pas jusqu’au féminisme dont il se revendique qui n’ait des airs de réchauffé : Natalie Portman était autrement plus convaincante dans Jane Got a Gun en 2016.

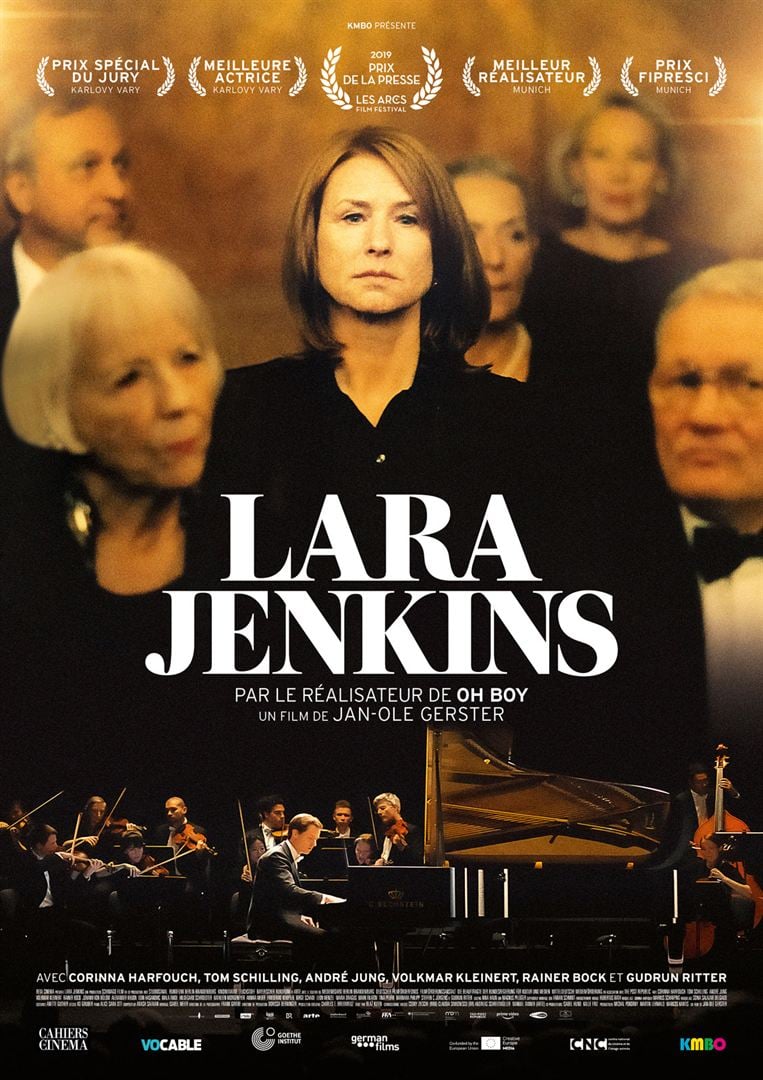

Lara Jenkins (impressionnante Corinna Harfouch, une star en Allemagne quasiment inconnue de ce côté-ci du Rhin faute d’avoir tourné hors de son pays) a soixante ans aujourd’hui. C’est encore une femme belle et élégante. Mais une vie de frustration l’a coupée du monde. Un professeur de piano tyrannique lui a fait renoncer à sa passion quand elle était en âge de devenir soliste. Elle a pris un poste administratif à la mairie de Berlin qui ne lui a apporté aucune joie et où elle ne s’est fait aucun ami. Son mari a divorcé et a refait sa vie avec une compagne plus jeune. Son voisin lui fait la cour ; mais elle repousse obstinément ses avances. Son fils est devenu un grand pianiste et donne ce soir son premier concert.

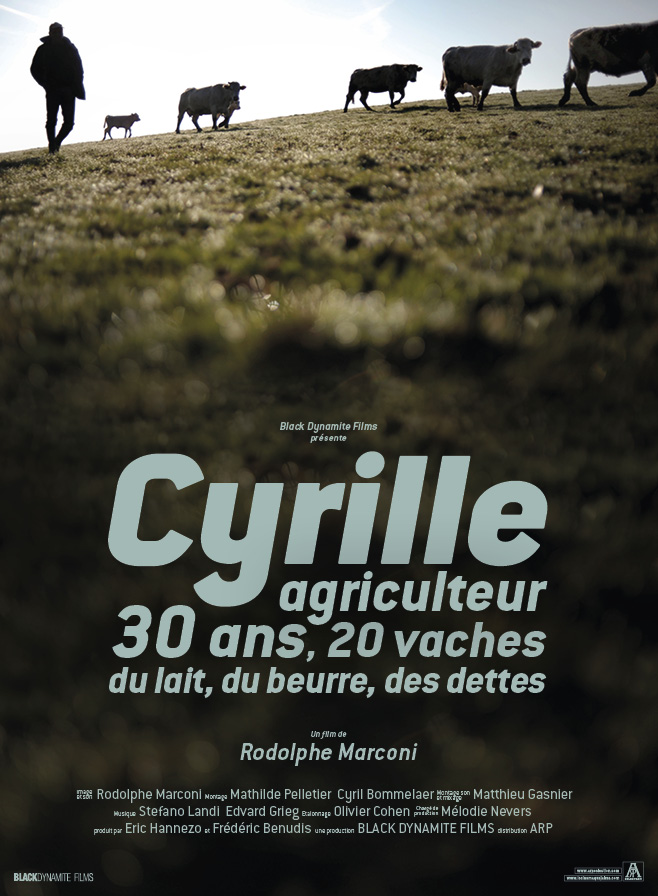

Lara Jenkins (impressionnante Corinna Harfouch, une star en Allemagne quasiment inconnue de ce côté-ci du Rhin faute d’avoir tourné hors de son pays) a soixante ans aujourd’hui. C’est encore une femme belle et élégante. Mais une vie de frustration l’a coupée du monde. Un professeur de piano tyrannique lui a fait renoncer à sa passion quand elle était en âge de devenir soliste. Elle a pris un poste administratif à la mairie de Berlin qui ne lui a apporté aucune joie et où elle ne s’est fait aucun ami. Son mari a divorcé et a refait sa vie avec une compagne plus jeune. Son voisin lui fait la cour ; mais elle repousse obstinément ses avances. Son fils est devenu un grand pianiste et donne ce soir son premier concert. Cyrille a trente ans et a repris, à la mort de sa mère, l’exploitation familiale. Il travaille du matin au soir, sans week-end, sans vacances. Il s’occupe patiemment de ses vaches, trait leur lait, baratte leur beurre. mais les revenus générés par leur vente ne suffisent pas à couvrir les dépenses occasionnées par le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’une unité de stabulation. Le redressement judiciaire a déjà été prononcé. Quand le documentariste Rodolphe Marconi s’installe chez Cyrille pendant quatre mois, la liquidation menace.

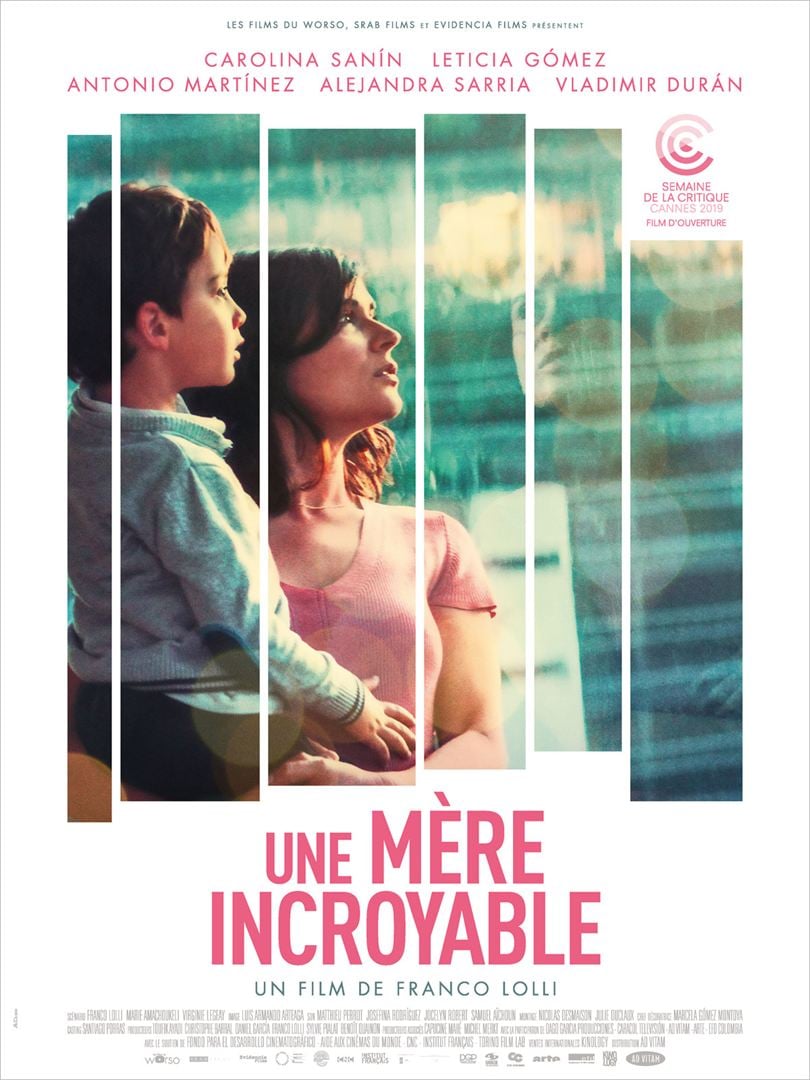

Cyrille a trente ans et a repris, à la mort de sa mère, l’exploitation familiale. Il travaille du matin au soir, sans week-end, sans vacances. Il s’occupe patiemment de ses vaches, trait leur lait, baratte leur beurre. mais les revenus générés par leur vente ne suffisent pas à couvrir les dépenses occasionnées par le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’une unité de stabulation. Le redressement judiciaire a déjà été prononcé. Quand le documentariste Rodolphe Marconi s’installe chez Cyrille pendant quatre mois, la liquidation menace. Silvia n’a pas la vie facile. Cette avocate de la classe moyenne supérieure colombienne vit et travaille à Bogota. Elle élève seule son fils unique, un gamin plein de vie âgé de cinq ans, dont elle a toujours tu l’identité du père. Elle s’occupe de sa vieille mère dont le cancer vient de rechuter laissant augurer une issue fatale. Elle est mise en cause dans son travail pour l’attribution illicite d’un marché public. Elle entame une liaison avec un journaliste ; mais sa mère, qui a toujours occupé une place exorbitante dans sa vie, manifeste sa désapprobation.

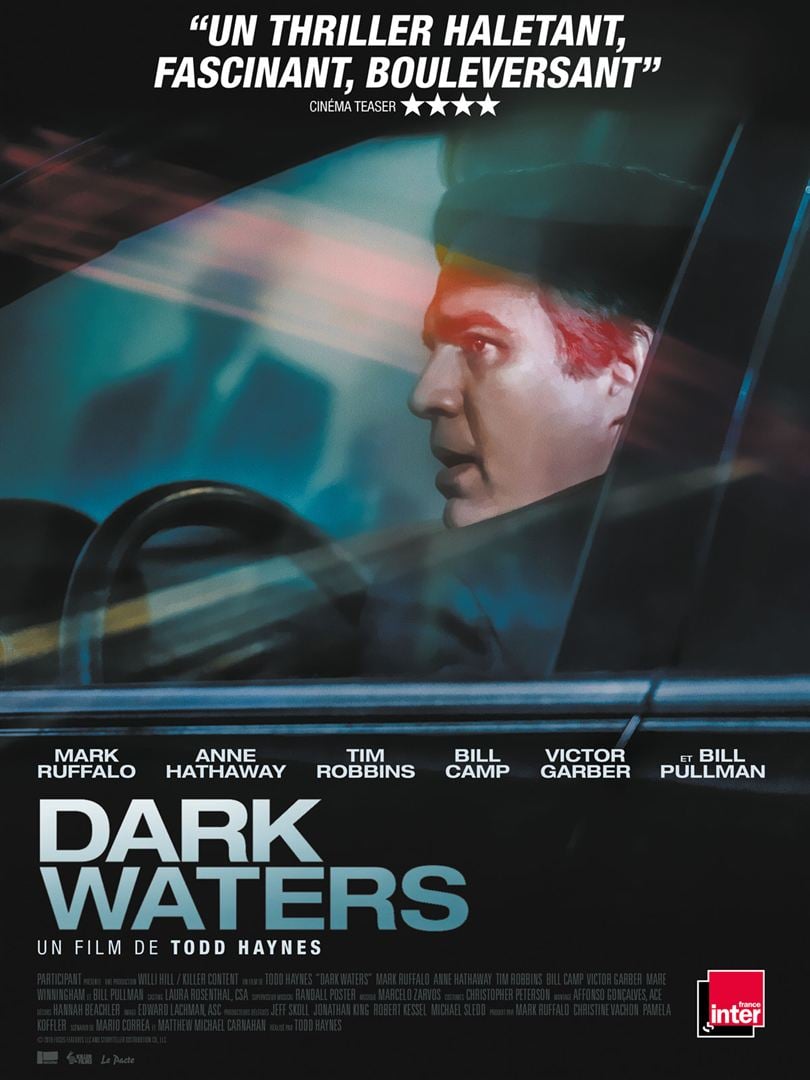

Silvia n’a pas la vie facile. Cette avocate de la classe moyenne supérieure colombienne vit et travaille à Bogota. Elle élève seule son fils unique, un gamin plein de vie âgé de cinq ans, dont elle a toujours tu l’identité du père. Elle s’occupe de sa vieille mère dont le cancer vient de rechuter laissant augurer une issue fatale. Elle est mise en cause dans son travail pour l’attribution illicite d’un marché public. Elle entame une liaison avec un journaliste ; mais sa mère, qui a toujours occupé une place exorbitante dans sa vie, manifeste sa désapprobation. Robert Bilott (Mark Ruffalo) est un avocat d’affaires dans une prestigieuse société d’avocats de Cincinnati spécialisée dans la défense des grands groupes industriels. Un paysan, proche de sa grand-mère, vient lui demander d’assurer sa défense : ses vaches meurent les unes après les autres et il suspecte la société DuPont d’avoir contaminé l’eau qu’elles boivent.

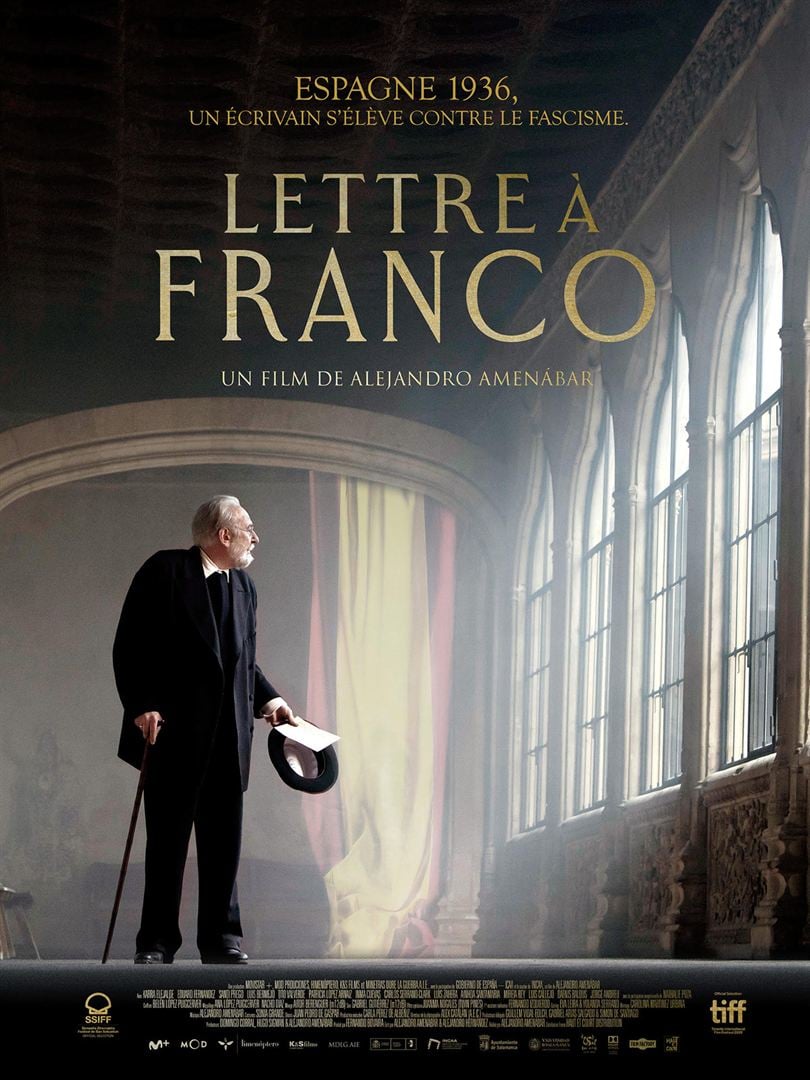

Robert Bilott (Mark Ruffalo) est un avocat d’affaires dans une prestigieuse société d’avocats de Cincinnati spécialisée dans la défense des grands groupes industriels. Un paysan, proche de sa grand-mère, vient lui demander d’assurer sa défense : ses vaches meurent les unes après les autres et il suspecte la société DuPont d’avoir contaminé l’eau qu’elles boivent. Juillet 1936. L’Espagne bascule dans la guerre civile. D’un côté le gouvernement de la IIème République ; de l’autre les militaires putschistes qui, après l’accident d’avion fatal de leur leader, le général Sanjurjo, se cherchent un nouveau chef

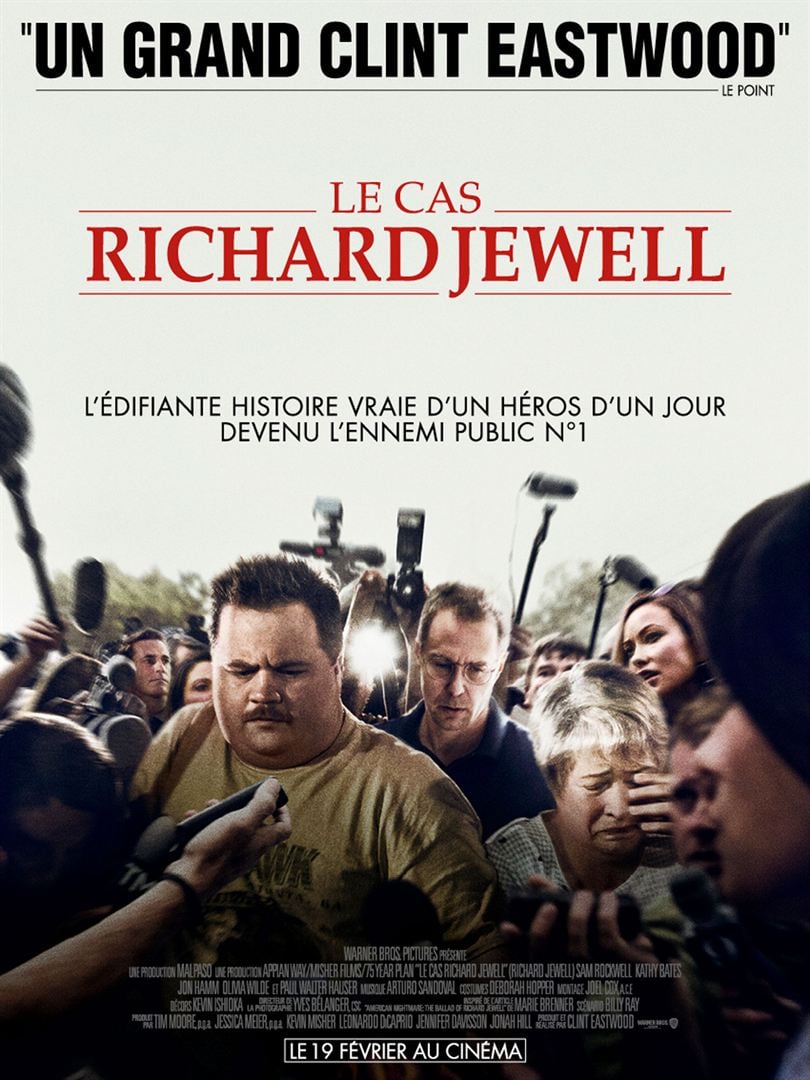

Juillet 1936. L’Espagne bascule dans la guerre civile. D’un côté le gouvernement de la IIème République ; de l’autre les militaires putschistes qui, après l’accident d’avion fatal de leur leader, le général Sanjurjo, se cherchent un nouveau chef En juillet 1996, à Atlanta qui s’apprête à accueillir les Jeux olympiques d’été, un attentat terroriste fait deux morts et près de deux cents blessés. Richard Jewell (Paul Walter Hauser), un simple agent de sécurité, devient vite un héros pour avoir découvert la bombe et évité que son explosion soit plus meurtrière encore. Mais bientôt, il devient le principal suspect du FBI.

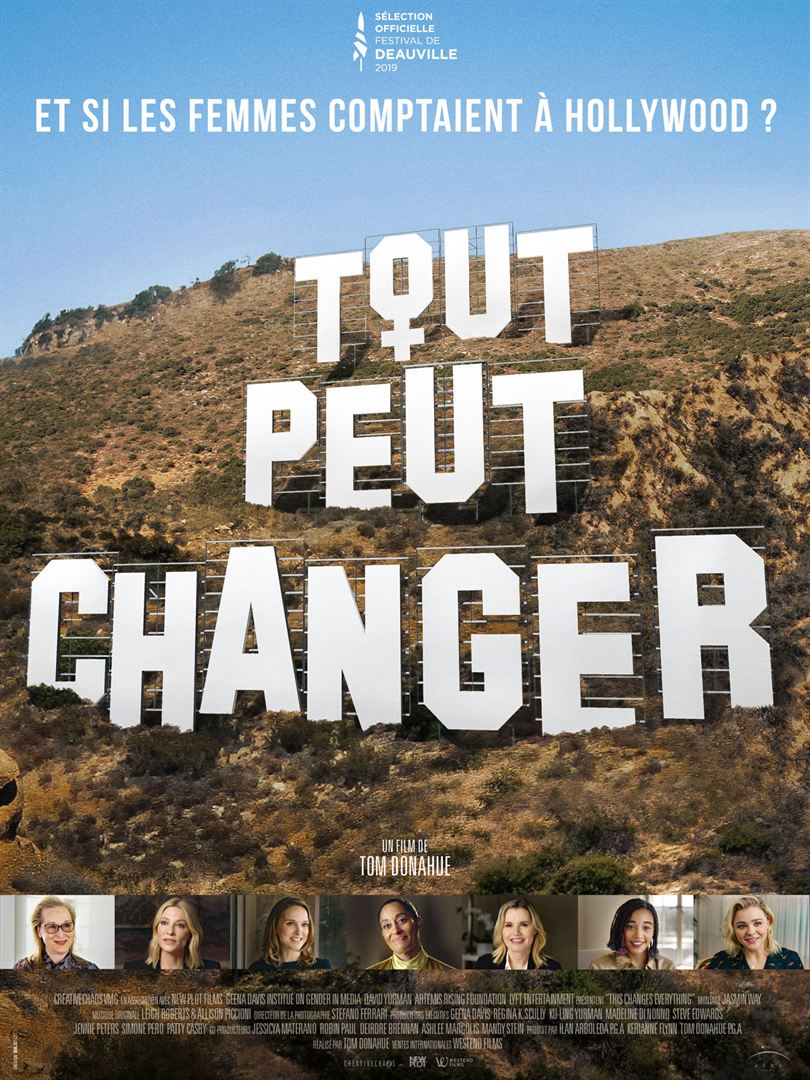

En juillet 1996, à Atlanta qui s’apprête à accueillir les Jeux olympiques d’été, un attentat terroriste fait deux morts et près de deux cents blessés. Richard Jewell (Paul Walter Hauser), un simple agent de sécurité, devient vite un héros pour avoir découvert la bombe et évité que son explosion soit plus meurtrière encore. Mais bientôt, il devient le principal suspect du FBI. Les femmes sont discriminées au cinéma. Les postes de pouvoir dans l’industrie cinématographique, à la tête des studios, à la réalisation des films, à l’écriture des scénarios, sont monopolisés par les hommes. L’image projetée de la femme, vue à travers les yeux des hommes (le désormais fameux male gaze) est alternativement celle d’une putain ou d’une maman et n’offre pas aux jeunes filles un modèle valorisant. Les femmes sont souvent victimes de menaces ou de chantages sexuels comme l’a révélé le mouvement #metoo.

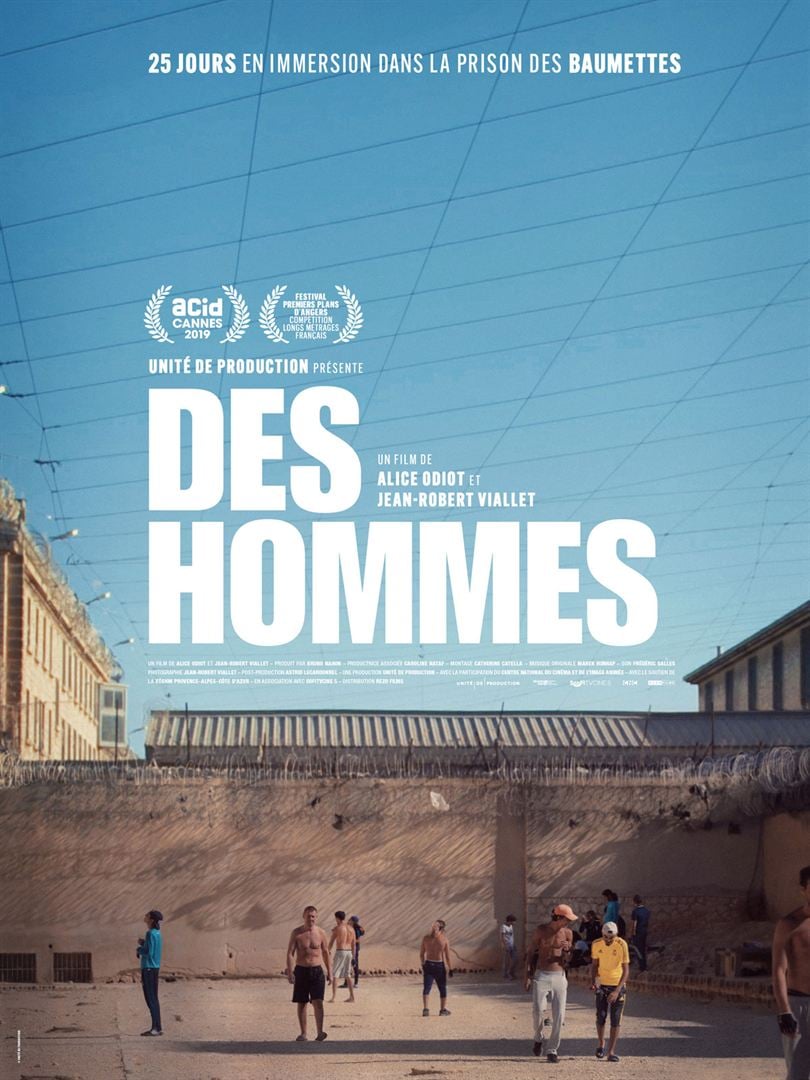

Les femmes sont discriminées au cinéma. Les postes de pouvoir dans l’industrie cinématographique, à la tête des studios, à la réalisation des films, à l’écriture des scénarios, sont monopolisés par les hommes. L’image projetée de la femme, vue à travers les yeux des hommes (le désormais fameux male gaze) est alternativement celle d’une putain ou d’une maman et n’offre pas aux jeunes filles un modèle valorisant. Les femmes sont souvent victimes de menaces ou de chantages sexuels comme l’a révélé le mouvement #metoo. Les journalistes Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, ont obtenu de l’administration pénitentiaire, non sans peine, après trois années de démarche, l’autorisation de tourner à l’intérieur de la prison des Baumettes près de Marseille. Pendant vingt-cinq jours, dans la touffeur de l’été, ils ont posé leur caméra dans le bâtiment B et y ont filmé « des hommes » enfermés pour des crimes de droit commun et des durées plus ou moins longues.

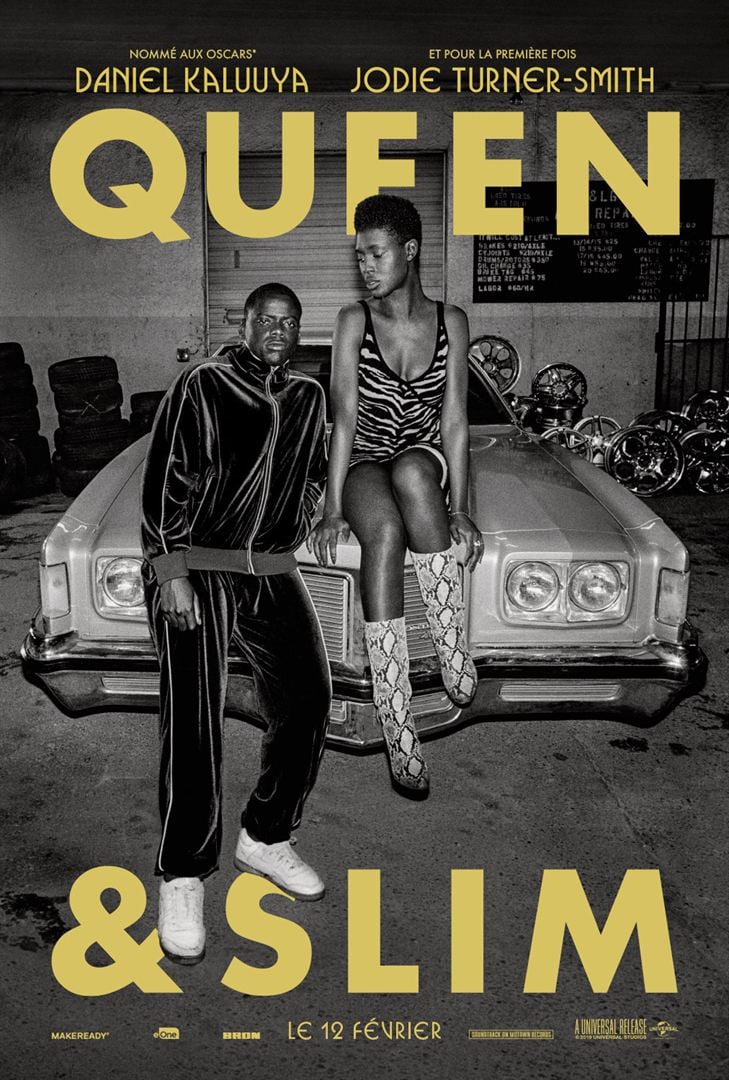

Les journalistes Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, ont obtenu de l’administration pénitentiaire, non sans peine, après trois années de démarche, l’autorisation de tourner à l’intérieur de la prison des Baumettes près de Marseille. Pendant vingt-cinq jours, dans la touffeur de l’été, ils ont posé leur caméra dans le bâtiment B et y ont filmé « des hommes » enfermés pour des crimes de droit commun et des durées plus ou moins longues. Ils n’avaient rien en commun. Queen (Jodie Turner-Smith), avocate militante, célibattante en rupture de ban de sa famille et Slim (Daniel Kaluuya, acteur à la mode depuis le succès de

Ils n’avaient rien en commun. Queen (Jodie Turner-Smith), avocate militante, célibattante en rupture de ban de sa famille et Slim (Daniel Kaluuya, acteur à la mode depuis le succès de