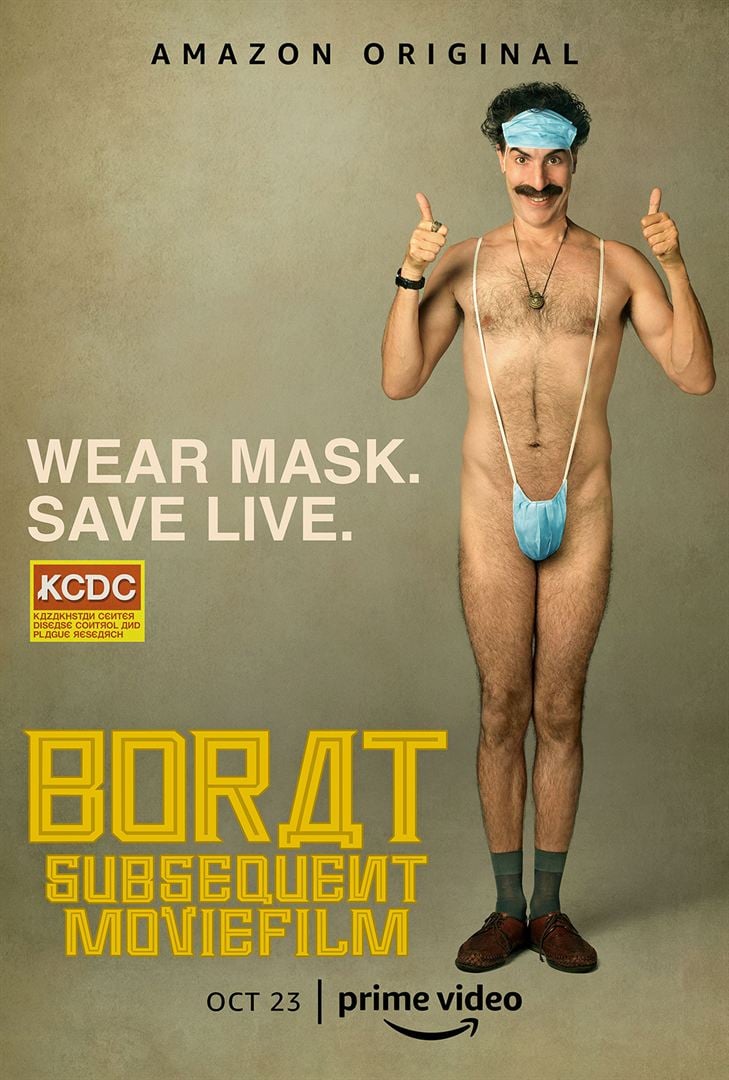

Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage.

Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage.

Borat est de retour.

Comment pouvait-il en être autrement ? Certes le créateur de ce personnage iconoclaste, le Britannique Sacha Baron Cohen, avait juré ses grands dieux que son film n’aurait pas de suite. Mais après avoir engrangé en 2007 plus de deux cent cinquante millions de dollars de recettes (pour un budget de dix-huit millions seulement), comment résister à la perspective de faire coup double ?

Pour ne pas décevoir ses fans, Borat 2 est condamné à ré-utiliser les mêmes recettes que Borat 1. Sur le fond : un soi-disant journaliste kazakh au sabir hilarant tend aux Etats-Unis le miroir déformant de ses pires défauts (antisémitisme, sexisme, complotisme, bigoterie…) auxquels s’ajoute depuis 2020 le refus de certaines franges de la population de se plier aux précautions sanitaires que la pandémie du Covid appelle. Dans la forme : des saynètes sont filmées en caméra cachée où des Américains se font piéger.

Le fond fait toujours autant rire. Borat 2 contient des scènes inégales plus ou moins drôles. Certaines sont franchement hilarantes et risquent, comme celles du premier opus, de devenir cultes. L’une en particulier a déjà défrayé la chronique où l’on voit Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York, l’un des plus fidèles supporters de Donald Trump, céder au charme d’une journaliste et l’accompagner dans une chambre d’hôtel.

Mais le rire que Borat suscite est un rire bien particulier. Il est basé sur la gêne, sur l’outrance. C’est un rire qui suscite un malaise. On se souvient, dans le premier film, de cette scène où Borat, feignant d’ignorer le fonctionnement des toilettes américaines, en était sorti avec un sac plastique rempli de ses excréments. On peut la trouver hilarante ; on peut aussi la trouver très embarrassante. C’est le même embarras que j’ai ressenti durant le bal des débutantes où la fille de Borat (interprétée par l’épatante Maria Bakalova) exhibe son sexe rougi par ses règles.

Dans la forme, Borat 2 atteint vite ses limites. Le visage de Sacha Baron Cohen est en effet devenu trop célèbre pour permettre à l’acteur de filmer dans l’anonymat ses rencontres. Il est condamné à se grimer ou à se dédoubler à travers sa fille. Certaines scènes ont été réellement tournées en caméra cachée; mais il semblerait qu’elles ne l’aient pas toutes été, rompant le pacte tacite qui liait le réalisateur à ses spectateurs.

Qui aura aimé Borat 1 risque d’être déçu de cette resucée sans surprise. Qui ne l’aura pas aimé ne pourra qu’être déçu.

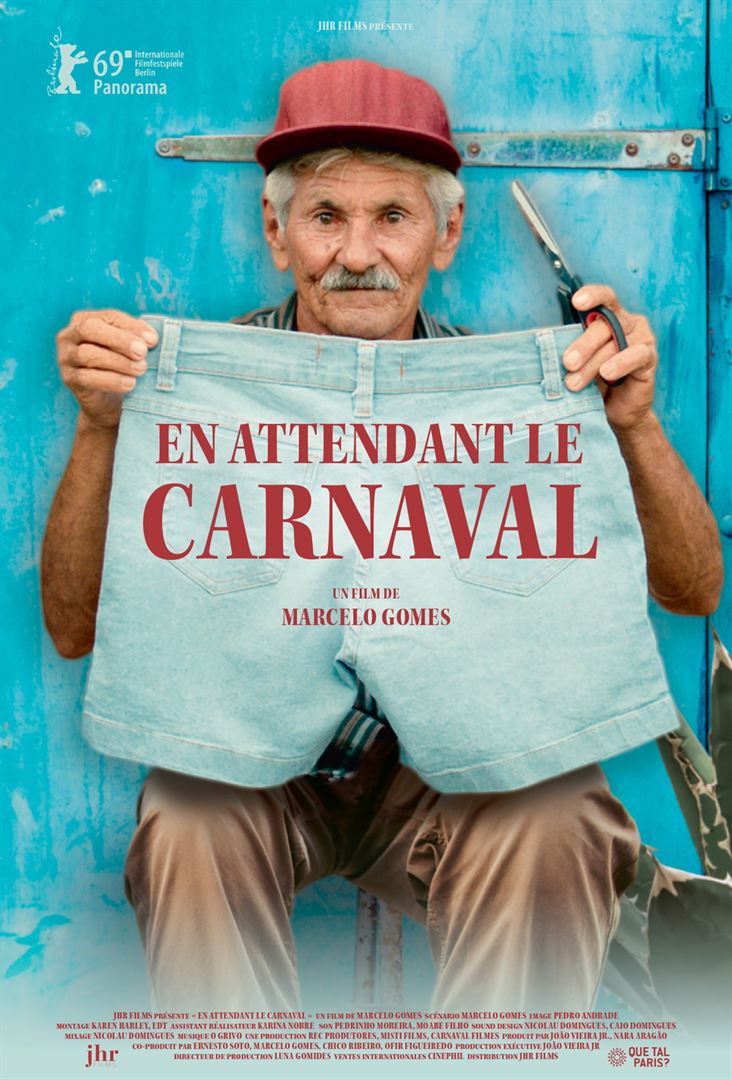

Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche.

Le petit village de Toritama au nord-est du Brésil est la « capitale du jean ». Chaque année, près de vingt millions de paires en sont produites par une immense main d’œuvre industrieuse dont le seul loisir, le seul moment de détente dans l’année est le carnaval qu’elle va passer au bord de l’océan tout proche. Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire.

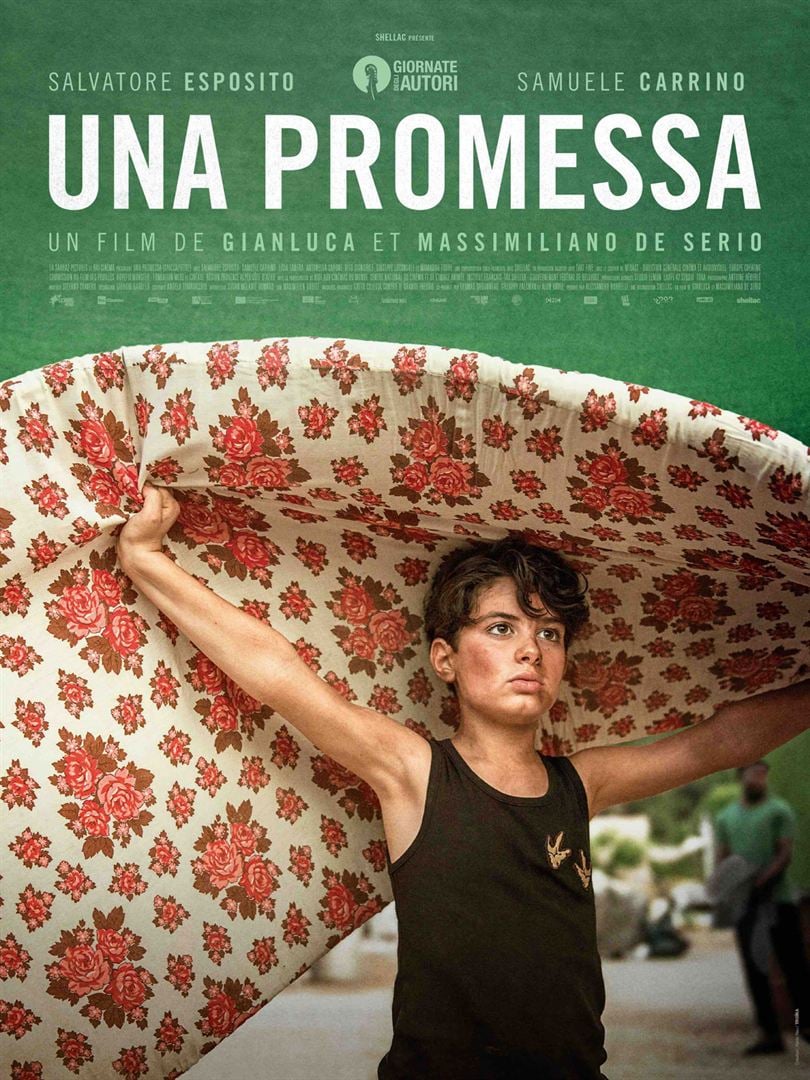

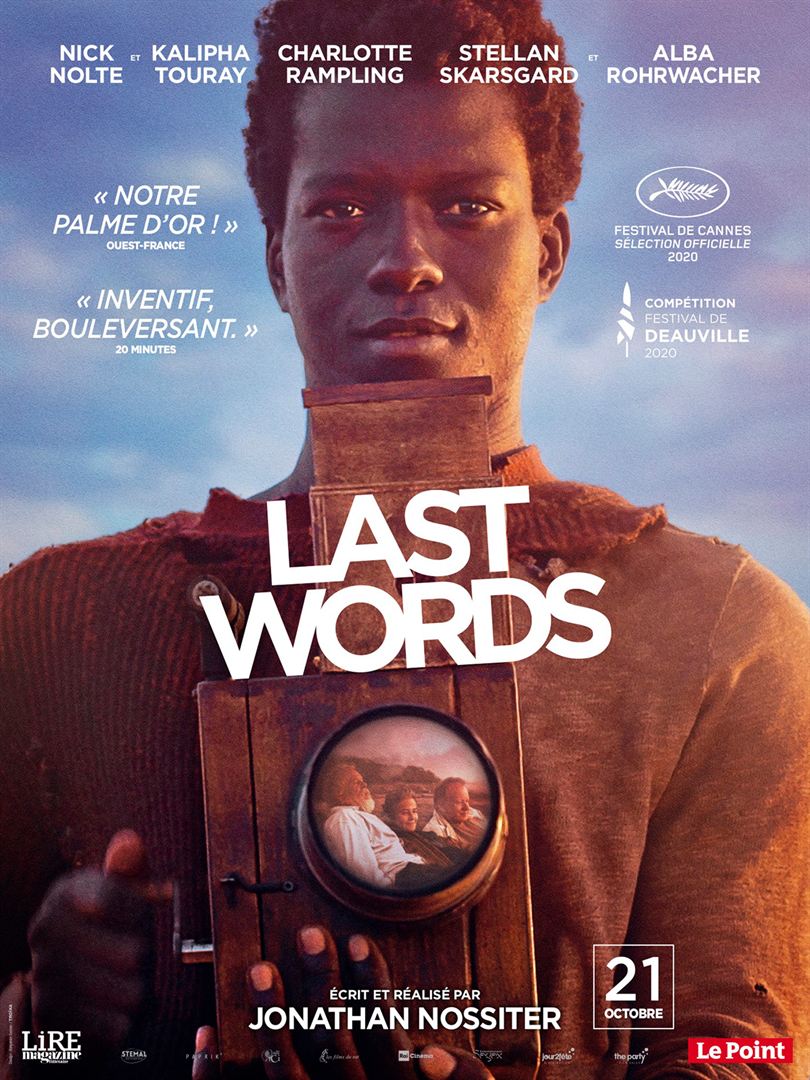

Angela travaille dans une exploitation agricole et meurt dans des circonstances mystérieuses. Son mari, Giuseppe, accompagné de son fils, Anto, décide de s’y faire employer pour élucider les circonstances de sa disparition. Il découvre la réalité du travail des journaliers et la violence de l’oppression que font peser sur eux un patron sans cœur et son contremaître sanguinaire. En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine.

En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine. Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines.

Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines. Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette.

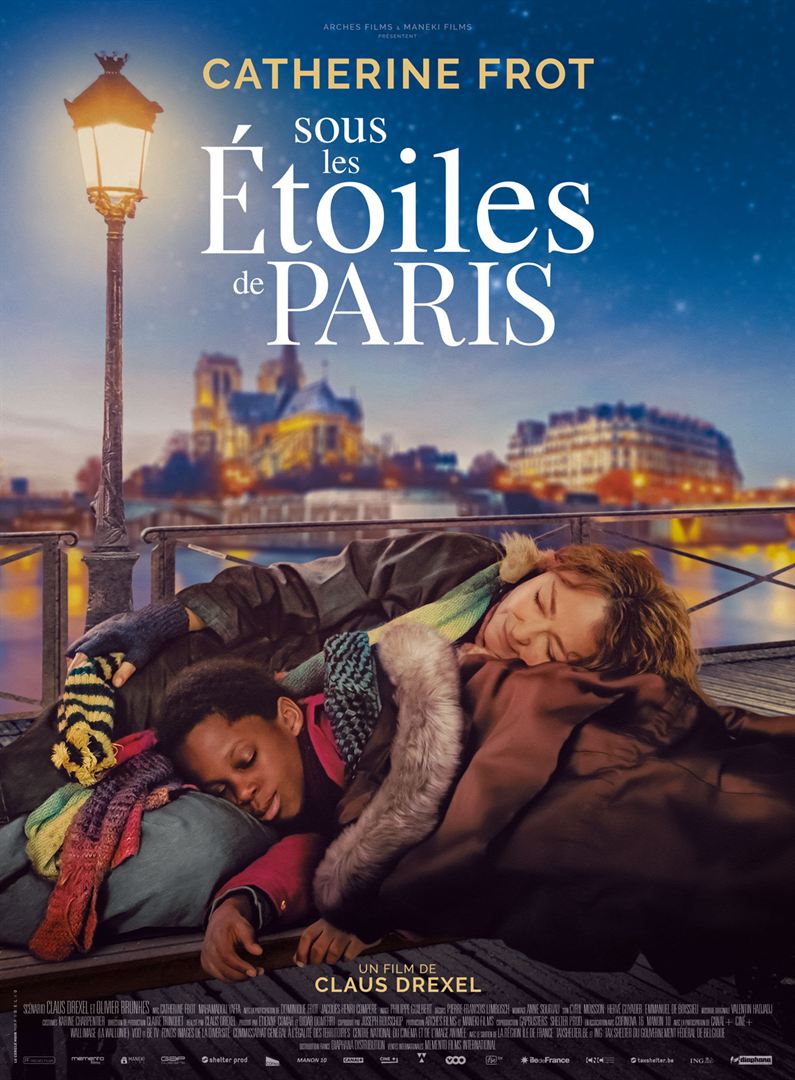

Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette. Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête.

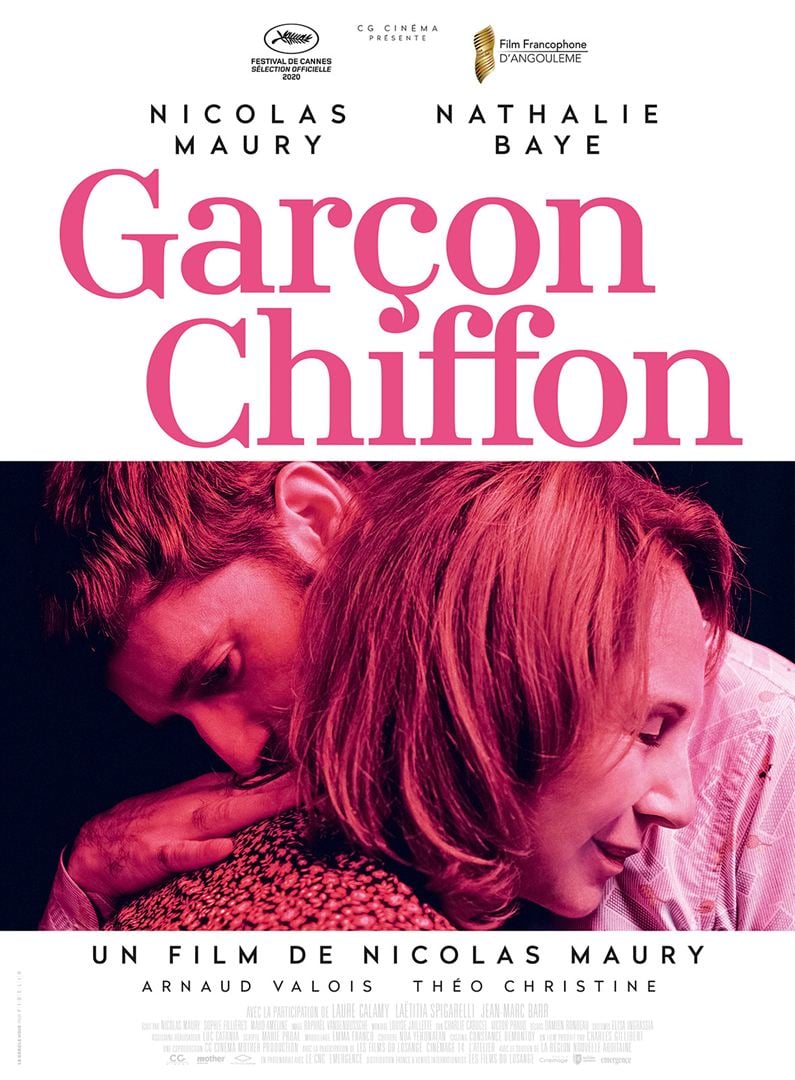

Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête. Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère.

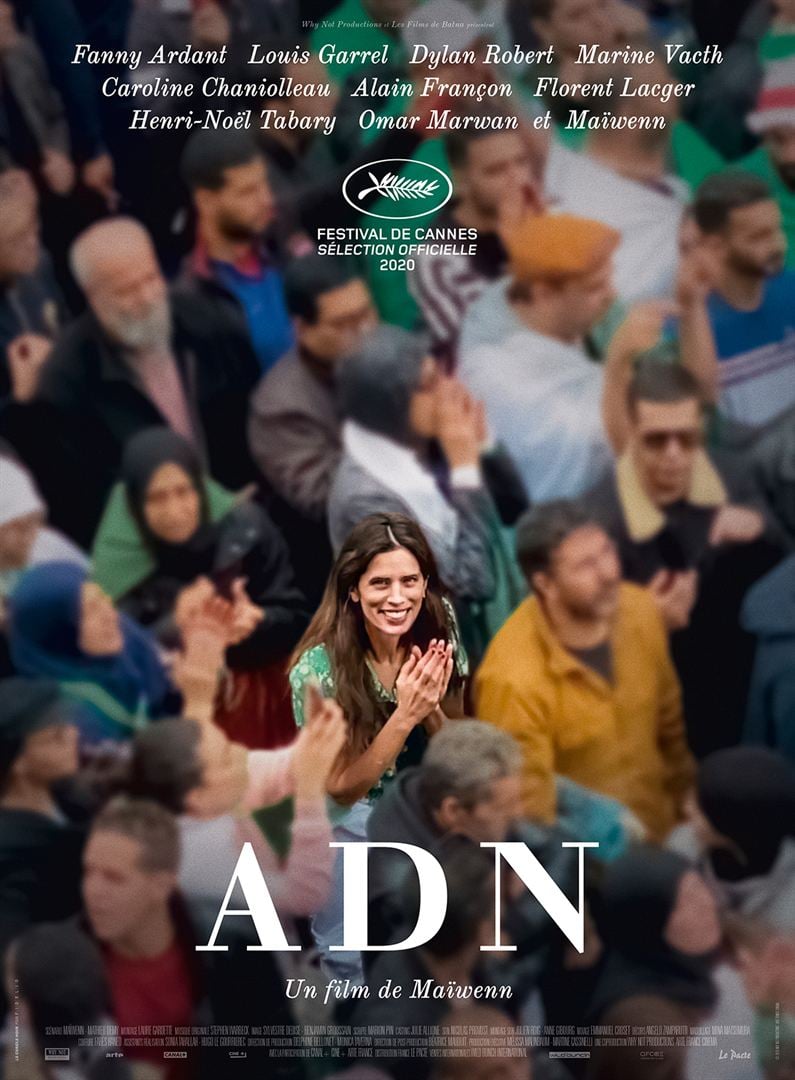

Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère. Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes.

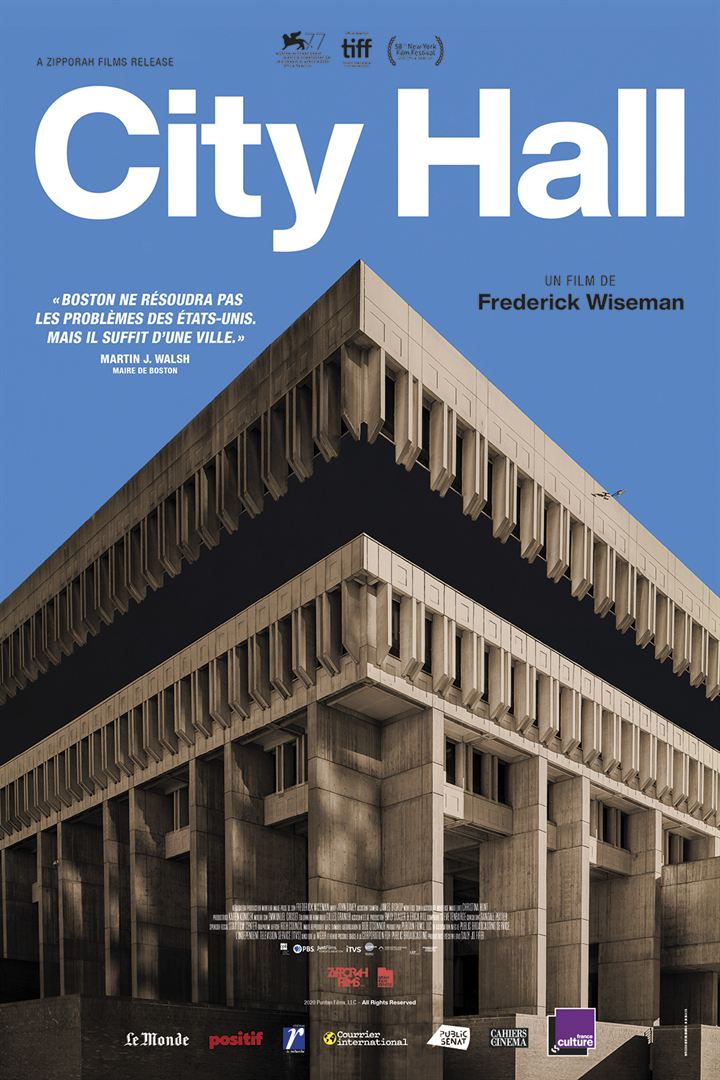

Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes. Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate.

Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate.