Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière.

Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière.

On pourrait, si l’on était difficile, lui en faire le reproche et l’accuser de ne pas avoir su choisir son parti : l’histoire d’une chanson ou l’histoire d’une carrière ? À force d’avoir vu tant de biopics qui racontent la vie d’un artiste du début à sa fin, on aurait aimé qu’il ait l’originalité de se focaliser sur la seule chanson. Mais hélas, tel n’est pas le cas. Disons, pour être synthétique, que Hallelujah raconte la vie de Leonard Cohen à travers le prisme de cette chanson-là. C’est déjà pas mal.

On y apprend que Leonard Cohen venait d’une famille juive aisée de Montreal, qu’il a d’abord écrit des poèmes avant de les chanter par hasard. On évoque à mots couverts sa vie amoureuse très riche, ses addictions (à l’alcool), sa quête spirituelle qui le conduisit notamment à se retirer pendant trois ans dans un monastère bouddhiste, ses soucis financiers (son impresario lui vola plusieurs millions de dollars et l’accula à la faillite).

La chanson Hallelujah aurait, à elle seule, justifié tout un film. Le documentaire nous raconte que Leonard Cohen a mis des années à l’écrire et a rédigé plusieurs centaines de couplets différents. Elle figure dans l’album Various Positions produit par Columbia qui refuse étonnamment, pour des motifs que le documentaire n’éclaire guère sinon en évoquant l’animosité du PDG de Columbia, qu’il sorte aux Etats-Unis.

Leonard Cohen en a chanté plusieurs versions, en puisant dans le stock immense des innombrables couplets qu’il avait composés. La première est d’inspiration mystique, qui fait référence au roi David. Ses deux premiers vers sont sublimes de beauté : « Now I’ve heard there was a secret chord/That David played, and it pleased the Lord » – alors que le troisième m’a toujours semblé bien pataud : « But you dont really care for music, do you? ». Mais bientôt, sur scène, Cohen change les paroles pour donner à la chanson un tout autre sens, beaucoup plus séculier.

La chanson ne sera guère connue avant d’être reprise, d’abord par Bob Dylan et John Cale, le chanteur gallois du Velvet Underground, puis par Jeff Buckley en 1994, dont la mort tragique en 1997 finit de conférer à ce tube une aura magique. C’est sa version dans le dessin animé Shrek, elle-même inspirée de la version de Rufus Wainwright, qui la fit connaître en 2001 du grand public.

Le problème de ce documentaire est, comme souvent dans ce genre, son académisme. On y retrouve toujours le même cocktail d’archives de l’époque et d’interviews de quelques survivants – dont on ne peut systématiquement s’empêcher de se dire qu’ils ont bien (= beaucoup) vieilli. Son autre problème est aussi de nous servir jusqu’à l’indigestion la chanson Hallelujah. Elle a beau être sublime, elle risque vite de provoquer une overdose !

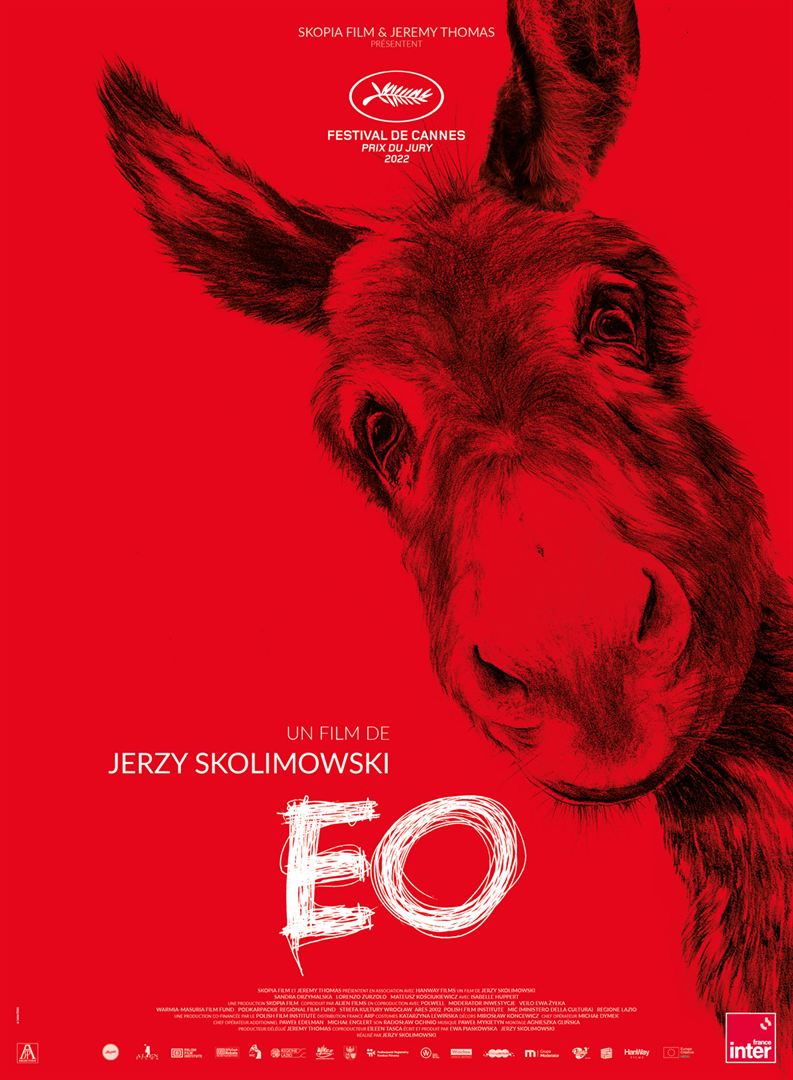

EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert).

EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert). Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais.

Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais. Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)…

Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)… Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita.

Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita. Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque.

Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque. La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires.

La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires. Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque.

Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque. Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas.

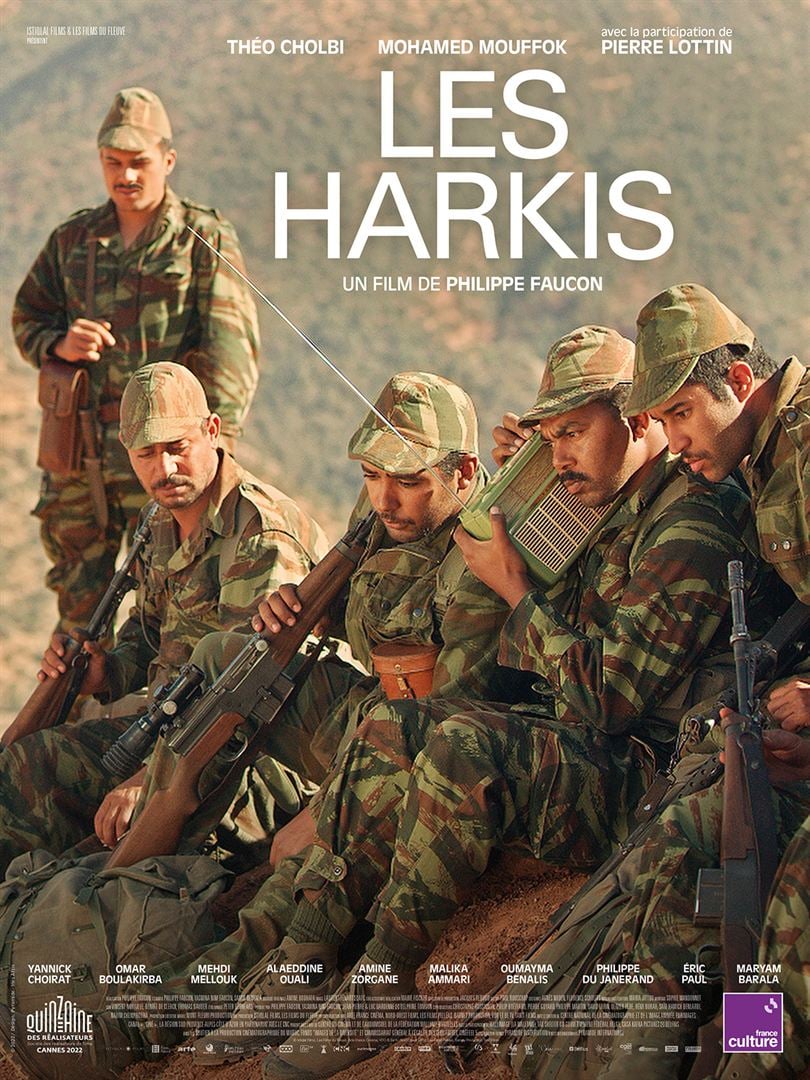

Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas. Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas.

Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas.