Lucas est un lycéen sans histoire. Il vit en Savoie entouré de l’affection aimante de sa mère (Juliette Binoche), professeure des écoles, et de son père (Christophe Honoré himself), prothésiste dentaire. Son homosexualité assumée ne pose aucun problème à sa famille. Sa vie éclate brutalement lorsque son père meurt dans un accident de la circulation. Son frère aîné (Vincent Lacoste), qui s’est installé à Paris, propose de l’héberger quelques jours pour lui changer les idées. Lucas y fait la rencontre de Lilio (Erwan Kepoa Falé), le meilleur ami de son frère, un artiste noir déclassé, et en tombe immédiatement amoureux.

Lucas est un lycéen sans histoire. Il vit en Savoie entouré de l’affection aimante de sa mère (Juliette Binoche), professeure des écoles, et de son père (Christophe Honoré himself), prothésiste dentaire. Son homosexualité assumée ne pose aucun problème à sa famille. Sa vie éclate brutalement lorsque son père meurt dans un accident de la circulation. Son frère aîné (Vincent Lacoste), qui s’est installé à Paris, propose de l’héberger quelques jours pour lui changer les idées. Lucas y fait la rencontre de Lilio (Erwan Kepoa Falé), le meilleur ami de son frère, un artiste noir déclassé, et en tombe immédiatement amoureux.

Christophe Honoré a perdu son père à quinze ans. Dans une troublante mise en abyme, il prend la place de ce mort en interprétant le rôle du père de Lucas, et le volant de la voiture (donc pas la place du mort) dans laquelle son père se tuera (donc il est bien à la place du mort). Comprenne qui pourra….

La mort du père occupe le premier tiers du film qui en comprendra deux autres. Ils suivent Lucas dans son travail de deuil. Sa première partie se déroulera à Paris chez ce frère aîné auquel Lucas est si intimement lié mais avec lequel pourtant il ne cesse de s’affronter dans de violentes disputes. Sa seconde – dont je je dis déjà trop – voit Lucas revenir à Chambéry, plonger au fond du gouffre et en ressortir.

Je conçois parfaitement qu’on puisse s’enthousiasmer pour ce Lycéen, qu’on y voie le portrait, doux et dur à la fois, d’un adolescent en pleine crise existentielle. Je comprends qu’on salue la révélation de Paul Kircher, le fils de la sublime Irène Jacob (dont le dernier plan dans La Double Vie de Véronique constitue pour moi, et à jamais, un sommet de grâce indépassable). Je comprends encore qu’on puisse être touché par le chagrin de ce deuil, surtout si on l’a soi-même vécu, et par les tâtonnements de cet adolescent qui, au seuil de l’âge adulte, se cherche une place dans le monde.

Mais, je dois hélas avouer que ce quatorzième fils de Christophe Honoré, comme d’ailleurs la plupart de ses précédents depuis Dans Paris, Les Chansons d’amour, Plaire, aimer et courir vite, m’a déplu. Je n’aime pas les affèteries de son cinéma (un mot dont je maîtrise mal le sens mais qui, dans mon esprit critique son artificialité, ses tics, sa vacuité). Je le trouve parisianiste dans le pire sens du terme, vain, superficiel ou, pour le dire autrement, faussement profond.

C’est le jugement sans appel et éminemment subjectif que je porte sur le personnage chouinant de Lucas auquel je me suis retenu, tout le film durant, de filer des claques en le renvoyant dans sa chambre.

César (Alex Lutz), un artiste raté, revient à Paris après trois ans d’absence. Il squatte l’appartement de son frère, dont l’épouse est sur le point d’accoucher. Il retrouve Salomé (Golshifteh Farahani), son amoureuse, qu’il avait abandonnée sans lui donner de nouvelles et qui élève désormais leur petite fille, âgée de trois ans. Est-il trop tard pour César pour se racheter et reconquérir Salomé ?

César (Alex Lutz), un artiste raté, revient à Paris après trois ans d’absence. Il squatte l’appartement de son frère, dont l’épouse est sur le point d’accoucher. Il retrouve Salomé (Golshifteh Farahani), son amoureuse, qu’il avait abandonnée sans lui donner de nouvelles et qui élève désormais leur petite fille, âgée de trois ans. Est-il trop tard pour César pour se racheter et reconquérir Salomé ? Fereshteh est une jeune Iranienne, installée de fraiche date à Téhéran, qui a caché à ses parents provinciaux sa grossesse et la naissance de son enfant dont le père refuse d’assumer la paternité. C’est la panique quand ses parents s’invitent chez elle sans préavis, risquant de découvrir le pot-aux-roses. Elle doit d’urgence vider son appartement des objets susceptibles de révéler l’existence de son bébé et le confier à un bon Samaritain pendant qu’elle accueillera ses parents.

Fereshteh est une jeune Iranienne, installée de fraiche date à Téhéran, qui a caché à ses parents provinciaux sa grossesse et la naissance de son enfant dont le père refuse d’assumer la paternité. C’est la panique quand ses parents s’invitent chez elle sans préavis, risquant de découvrir le pot-aux-roses. Elle doit d’urgence vider son appartement des objets susceptibles de révéler l’existence de son bébé et le confier à un bon Samaritain pendant qu’elle accueillera ses parents. Une jeune femme abandonne, par une pluvieuse nuit d’été, son bébé dans une « baby box » à Busan en Corée. Au lieu d’être recueilli par l’association charitable dont c’est le rôle, ce bébé est kidnappé, par deux filous, Dong soo, un enfant trouvé lui aussi, et Sang-hyeon (Song Kang-Ho, le héros de Parasite, dont l’interprétation ici lui a valu le prix d’interprétation masculine à Cannes), le propriétaire d’un pressing au bord de la faillite. Poursuivis par deux policières qui les traquent en attendant de les arrêter en flagrant délit et bientôt rejoints par la mère du bébé, prise de remords, Dong soo et Sang-hyeon prennent la route pour vendre le bébé à un couple en mal d’adoption.

Une jeune femme abandonne, par une pluvieuse nuit d’été, son bébé dans une « baby box » à Busan en Corée. Au lieu d’être recueilli par l’association charitable dont c’est le rôle, ce bébé est kidnappé, par deux filous, Dong soo, un enfant trouvé lui aussi, et Sang-hyeon (Song Kang-Ho, le héros de Parasite, dont l’interprétation ici lui a valu le prix d’interprétation masculine à Cannes), le propriétaire d’un pressing au bord de la faillite. Poursuivis par deux policières qui les traquent en attendant de les arrêter en flagrant délit et bientôt rejoints par la mère du bébé, prise de remords, Dong soo et Sang-hyeon prennent la route pour vendre le bébé à un couple en mal d’adoption. Richie Bravo (Michael Thomas) est un crooner vieillissant qui chante des mélopées sirupeuses dans des thés dansants organisés pour quelques touristes allemandes du troisième âge dans la cité balnéaire de Rimini, sur la côte adriatique, à la morte saison. Il vivote des cachets de ses concerts et des cadeaux de ses amantes, vieilles et esseulées. Sa mère vient de mourir en Autriche et son père se meurt dans un EHPAD. La vie de Richie Bravo bascule lorsque sa fille, Tessa, lui rend visite à Rimini et exige qu’il lui paie les pensions alimentaires qu’il n’a jamais versées à sa mère.

Richie Bravo (Michael Thomas) est un crooner vieillissant qui chante des mélopées sirupeuses dans des thés dansants organisés pour quelques touristes allemandes du troisième âge dans la cité balnéaire de Rimini, sur la côte adriatique, à la morte saison. Il vivote des cachets de ses concerts et des cadeaux de ses amantes, vieilles et esseulées. Sa mère vient de mourir en Autriche et son père se meurt dans un EHPAD. La vie de Richie Bravo bascule lorsque sa fille, Tessa, lui rend visite à Rimini et exige qu’il lui paie les pensions alimentaires qu’il n’a jamais versées à sa mère. Hélène (Vicky Krieps) est frappée d’une maladie mortelle, une fibrose pulmonaire idiopathique (FBI) qui risque de l’asphyxier si elle n’est pas greffée. L’attention aimante de son conjoint, Matthieu (Gaspard Ulliel), ne suffit pas à réconforter la jeune femme qui décide de fuir, seule, en Norvège pour y décider de son destin.

Hélène (Vicky Krieps) est frappée d’une maladie mortelle, une fibrose pulmonaire idiopathique (FBI) qui risque de l’asphyxier si elle n’est pas greffée. L’attention aimante de son conjoint, Matthieu (Gaspard Ulliel), ne suffit pas à réconforter la jeune femme qui décide de fuir, seule, en Norvège pour y décider de son destin. Vous aimez le journalisme ? Vous aimez la politique ? ce documentaire est pour vous.

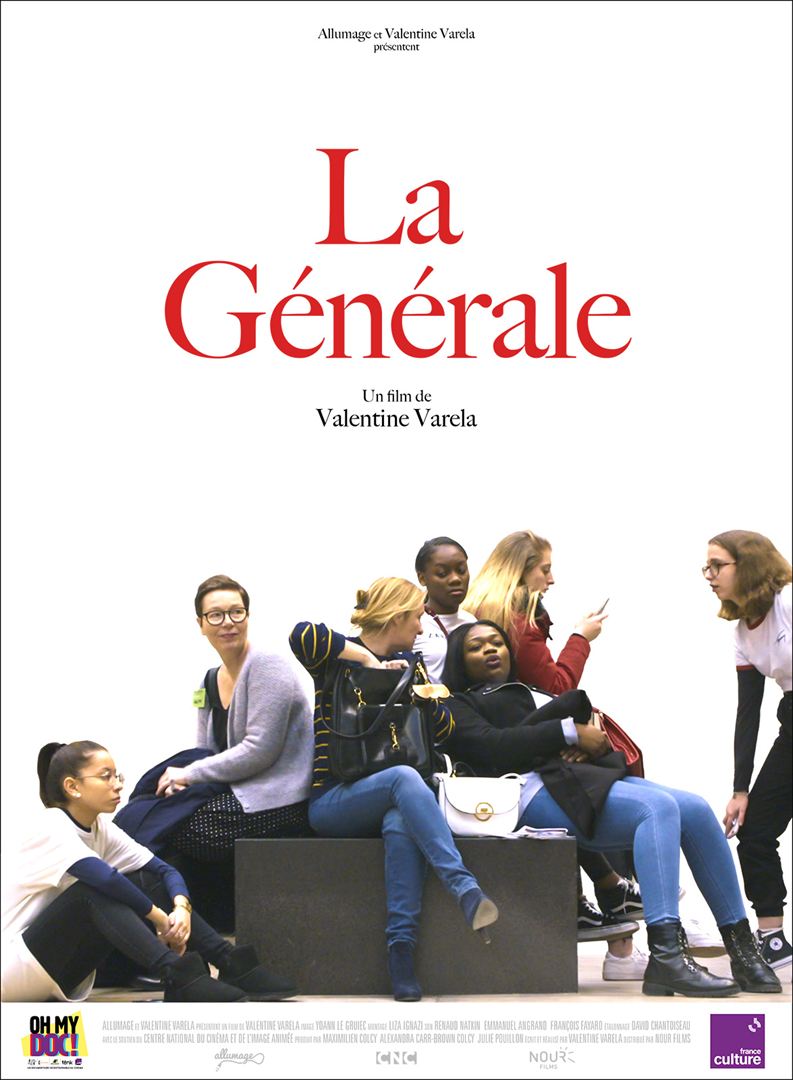

Vous aimez le journalisme ? Vous aimez la politique ? ce documentaire est pour vous. Valentine Verda a suivi pendant sa dernière année d’enseignement Christine, une enseignante de SVT en classe de seconde au lycée Emile-Dubois dans le 14ème arrondissement à Paris. Professeure principale d’une classe de seconde, Christine s’est tout particulièrement attachée à deux de ses élèves en difficultés : Imane, une jeune fille survoltée, et Salah, un redoublant sur le point de basculer dans la délinquance.

Valentine Verda a suivi pendant sa dernière année d’enseignement Christine, une enseignante de SVT en classe de seconde au lycée Emile-Dubois dans le 14ème arrondissement à Paris. Professeure principale d’une classe de seconde, Christine s’est tout particulièrement attachée à deux de ses élèves en difficultés : Imane, une jeune fille survoltée, et Salah, un redoublant sur le point de basculer dans la délinquance. Yonathan Levy est allé à Auschwitz Birkenau. Il n’en est pas revenu avec les images vues et revues du porche d’entrée d’Auschwitz I (avec l’inscription Arbeit Macht Frei), du mirador d’Auschwitz et des rails de chemin de fer qui y mènent, de la cheminée d’une chambre à gaz ou des montagnes de lunettes conservées dans le musée et immortalisées par Alain Resnais dans son documentaire Nuit et Brouillard.

Yonathan Levy est allé à Auschwitz Birkenau. Il n’en est pas revenu avec les images vues et revues du porche d’entrée d’Auschwitz I (avec l’inscription Arbeit Macht Frei), du mirador d’Auschwitz et des rails de chemin de fer qui y mènent, de la cheminée d’une chambre à gaz ou des montagnes de lunettes conservées dans le musée et immortalisées par Alain Resnais dans son documentaire Nuit et Brouillard. Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires.

Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires.