Hans Blix est un diplomate suédois qui a consacré sa vie à la défense de la paix. Il est surtout connu comme le chef de la mission onusienne de contrôle du désarmement en Irak qui, en 2003, résistant à l’incroyable pression des faucons néoconservateurs de Washington, a refusé de conclure à l’existence d’armes de destruction massive en Irak.

Hans Blix est un diplomate suédois qui a consacré sa vie à la défense de la paix. Il est surtout connu comme le chef de la mission onusienne de contrôle du désarmement en Irak qui, en 2003, résistant à l’incroyable pression des faucons néoconservateurs de Washington, a refusé de conclure à l’existence d’armes de destruction massive en Irak.

Nonagénaire plus très ingambe, mais l’esprit toujours alerte, il a accueilli chez lui à Stockholm une jeune documentariste tchéco-suédoise et lui a ouvert ses archives.

Blix not Bombs est un documentaire officiellement sorti en salles le 28 juin dernier mais n’ayant fait hélas l’objet d’aucune diffusion, sinon dans une ou deux salles parisiennes ultra-confidentielles à l’occasion de séances spéciales quasiment désertes faute d’avoir été suffisamment bien annoncées. J’ai réussi à force de persévérance à le voir début septembre au Studio Galande entre une demi-douzaine de spectateurs dont le trait commun était d’avoir un vague lien d’amitié avec la réalisatrice ou son distributeur.

Blix not Bombs sera bientôt diffusé sur Arte qui l’a co-produit. Ne le ratez pas si les relations internationales, la diplomatie ou l’histoire vous intéressent. Vous y revisiterez une des pages les plus connues de l’histoire récente – celle de l’invasion annoncée de l’Irak de Saddam Hussein par la coalition dirigée par les États-Unis. À l’époque un Suédois, qui fut ministre des affaires étrangères de son pays à la fin des 70ies, puis directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique à Vienne, dans les 80ies et les 90ies, dirigeait depuis deux ans, à la demande de son ami Kofi Annan, la mission onusienne chargée de vérifier le désarmement de l’Irak. Cette mission, semblable à tant d’autres, allait être placée au cœur de l’actualité par les attentats du 11-Septembre et la volonté paranoïaque de Washington de s’en venger en écrasant un bouc-émissaire.

Calmement, dans un anglais parfait, avec un sourire inaltérable et une affabilité jamais prise en défaut, Hans Blix explique ce qu’il a fait – chercher en Irak des armes de destruction massive – et ce qu’il n’a pas pu faire – empêcher les Américains de déclarer une guerre qu’ils avaient décidé de lancer quoi qu’il arrive. Sans donner tort aux uns ni aux autres, il explique le ressort de leur comportement : le refus de l’humiliation pour les Irakiens, le désir de vengeance pour Américains. Il souligne une idée simple : la difficulté, sinon l’impossibilité, de présenter une « preuve négative », la preuve que quelque chose – des ADM en Irak ou des punaises de lit dans cette pièce – n’existe pas.

La patience et la subtilité de ce diplomate madré contrastent avec la candeur et la naïveté des questions que la jeune documentariste lui pose. Considérant à tort que sa mission fut un échec, elle veut à tout prix lui arracher des regrets ou des remords. Blix s’y refuse. Il lui répond que sa tâche ne fut pas vaine, que si, en effet, il n’a pas réussi à éviter la guerre, il a évité que l’ONU accrédite l’idée fausse de l’existence d’ADM en Irak et autorise le déclenchement des hostilités.

La présence dans le champ de la réalisatrice – qui ne nous épargne ni les VHS de ses anniversaires d’enfant, ni l’échographie de son premier-né – est le seul défaut de ce portrait remarquable d’un diplomate hors pair.

Deux conseillers immobiliers (Bruno Podalydès et Karin Viard), employés par l’agence Wahou ! essaient de vendre à des acheteurs réticents deux biens : une vieille maison pleine de charme de la fin du XIXème, mais nécessitant de lourds travaux et située au-dessus d’une voie ferrée, et des appartements petits, sans charme mais fonctionnels d’un immeuble construit de fraîche date dans le prétendu « triangle d’or de Bougival ».

Deux conseillers immobiliers (Bruno Podalydès et Karin Viard), employés par l’agence Wahou ! essaient de vendre à des acheteurs réticents deux biens : une vieille maison pleine de charme de la fin du XIXème, mais nécessitant de lourds travaux et située au-dessus d’une voie ferrée, et des appartements petits, sans charme mais fonctionnels d’un immeuble construit de fraîche date dans le prétendu « triangle d’or de Bougival ». Lalo Santos, la trentaine, possède un compte Twitter sur lequel il poste régulièrement des photos dénudées. Le succès venant, il est recruté pour tourner un film X gay à gros budget sur la révolution mexicaine.

Lalo Santos, la trentaine, possède un compte Twitter sur lequel il poste régulièrement des photos dénudées. Le succès venant, il est recruté pour tourner un film X gay à gros budget sur la révolution mexicaine. Barbara est née au Portugal et a grandi en France. Épouse d’un soldat de Daesh, elle est arrivée en Irak via la Turquie. Elle a donné à son mari, avant sa mort en martyr, deux enfants à douze mois d’intervalle. Devenue veuve, elle s’est remariée à un djihadiste français qui sera exécuté par les forces irakiennes sous ses yeux après la chute de l’État islamique. Enceinte d’un troisième enfant, Barbara attend son jugement et peut-être son rapatriement en France.

Barbara est née au Portugal et a grandi en France. Épouse d’un soldat de Daesh, elle est arrivée en Irak via la Turquie. Elle a donné à son mari, avant sa mort en martyr, deux enfants à douze mois d’intervalle. Devenue veuve, elle s’est remariée à un djihadiste français qui sera exécuté par les forces irakiennes sous ses yeux après la chute de l’État islamique. Enceinte d’un troisième enfant, Barbara attend son jugement et peut-être son rapatriement en France. Née en 1989, rejetonne de la classe moyenne moscovite, Marusya est une adolescente dépressive que sauve du suicide la rencontre en 2005 d’un adolescent à peine plus vieux qu’elle et qui partage ses obsessions et ses addictions. Il mourra en 2016, comme nous l’apprend ce documentaire filmé à partir des centaines d’heures de vidéos enregistrées par Marusya pendant toute leur vie commune et même après leur séparation en 2013.

Née en 1989, rejetonne de la classe moyenne moscovite, Marusya est une adolescente dépressive que sauve du suicide la rencontre en 2005 d’un adolescent à peine plus vieux qu’elle et qui partage ses obsessions et ses addictions. Il mourra en 2016, comme nous l’apprend ce documentaire filmé à partir des centaines d’heures de vidéos enregistrées par Marusya pendant toute leur vie commune et même après leur séparation en 2013. Tomas (Franz Rogowski) est un réalisateur allemand qui achève à Paris le tournage de son dernier film. En couple avec Martin (Ben Whishaw), un imprimeur d’art, il a une liaison avec Agathe (Adèle Exarchopoulos), une – bien improbable – enseignante. Va-t-il quitter Martin pour Agathe ou former avec Agathe, qui leur donnera peut-être un enfant, et Martin, un trouple à l’équilibre toujours instable ?

Tomas (Franz Rogowski) est un réalisateur allemand qui achève à Paris le tournage de son dernier film. En couple avec Martin (Ben Whishaw), un imprimeur d’art, il a une liaison avec Agathe (Adèle Exarchopoulos), une – bien improbable – enseignante. Va-t-il quitter Martin pour Agathe ou former avec Agathe, qui leur donnera peut-être un enfant, et Martin, un trouple à l’équilibre toujours instable ? Taeko, son fils Keita et son époux Jiro forment en apparence une famille sans histoire. Mais le couple a ses secrets : Keita est le fils que Taeko a eu d’une précédente union et que Jiro, sous la pression de ses parents qui n’ont jamais admis qu’il ait quitté la fiancée qui lui était promise pour épouser Taeko, n’a toujours pas accepté d’adopter. Un accident dramatique va faire resurgir ce passé enfoui.

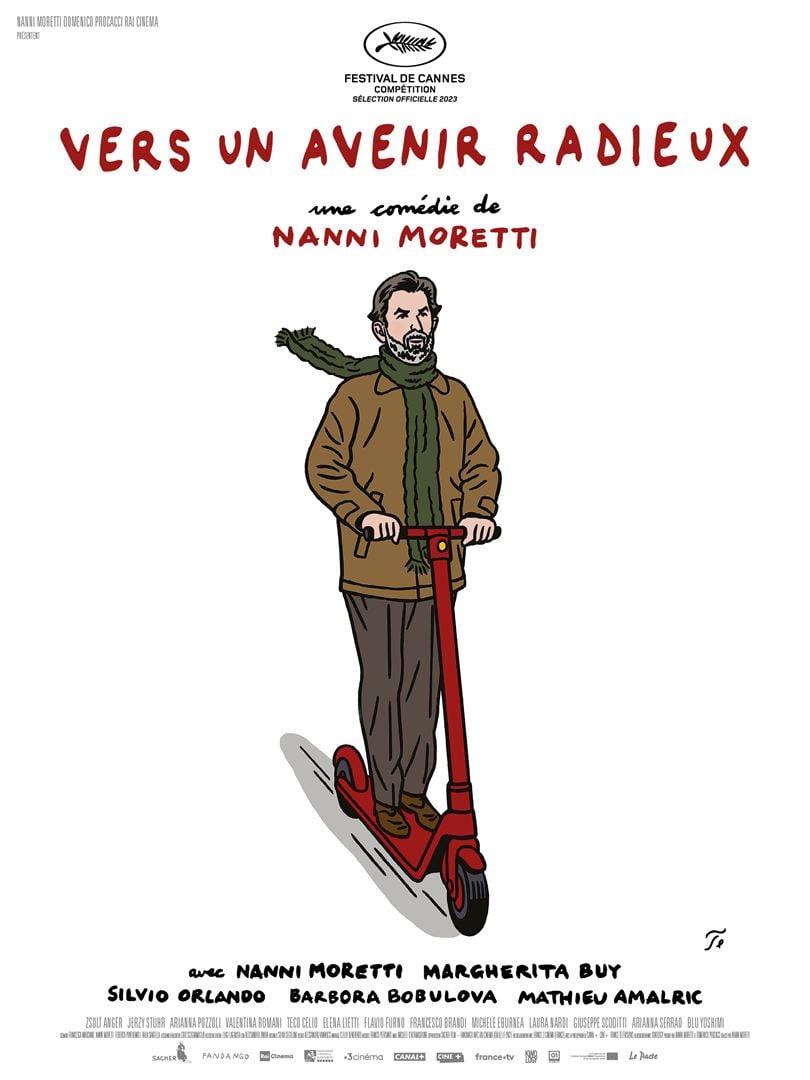

Taeko, son fils Keita et son époux Jiro forment en apparence une famille sans histoire. Mais le couple a ses secrets : Keita est le fils que Taeko a eu d’une précédente union et que Jiro, sous la pression de ses parents qui n’ont jamais admis qu’il ait quitté la fiancée qui lui était promise pour épouser Taeko, n’a toujours pas accepté d’adopter. Un accident dramatique va faire resurgir ce passé enfoui. Giovanni (Nanni Moretti dans son propre rôle) est un réalisateur italien reconnu mais vieillissant dont l’avenir est de moins en moins radieux. Le film qu’il tourne à grands frais sur un épisode de l’histoire italienne qui lui tient à cœur – la réaction du PCI de Togliatti à l’insurrection hongroise de 1956 et à sa répression par les chars russes – subit bien des déboires, à cause des foucades de son actrice principale (Barbara Bobulova) et de la déconfiture de son producteur français (Mathieu Amalric), l’obligeant à une démarche humiliante auprès des producteurs de Netflix (survendue comme la séquence la plus drôle du film mais déjà largement éventée par la bande-annonce). Sa femme (Margherita Buy), la productrice de tous ses films, produit parallèlement le thriller sans âme d’un jeune réalisateur italien surcôté et s’apprête à le quitter. Sa fille, qui compose la musique de ses films, a grandi et refuse de se plier aux rites familiaux auxquels son père est tant attaché ; elle est sur le point de déserter le nid familial pour épouser un barbon polonais qui a bien trois fois son âge.

Giovanni (Nanni Moretti dans son propre rôle) est un réalisateur italien reconnu mais vieillissant dont l’avenir est de moins en moins radieux. Le film qu’il tourne à grands frais sur un épisode de l’histoire italienne qui lui tient à cœur – la réaction du PCI de Togliatti à l’insurrection hongroise de 1956 et à sa répression par les chars russes – subit bien des déboires, à cause des foucades de son actrice principale (Barbara Bobulova) et de la déconfiture de son producteur français (Mathieu Amalric), l’obligeant à une démarche humiliante auprès des producteurs de Netflix (survendue comme la séquence la plus drôle du film mais déjà largement éventée par la bande-annonce). Sa femme (Margherita Buy), la productrice de tous ses films, produit parallèlement le thriller sans âme d’un jeune réalisateur italien surcôté et s’apprête à le quitter. Sa fille, qui compose la musique de ses films, a grandi et refuse de se plier aux rites familiaux auxquels son père est tant attaché ; elle est sur le point de déserter le nid familial pour épouser un barbon polonais qui a bien trois fois son âge. Sophie a quinze ans et étouffe l’été venu dans le petit appartement d’un HLM nancéen où sa mère, ses quatre frères et sœurs et son neveu s’entassent. Quand elle croise Jade, une amie de collège, sur le point de partir en vacances sur la côte atlantique, elle ne résiste pas à la tentation de dérober les clés de la belle villa de ses parents. Dès le lendemain, elle s’y glisse en catimini et jouit de son luxe et de son silence. Mais Stéphane, le frère aîné de Jade, étudiant en école de commerce à Paris, surgit à l’improviste et débusque l’intruse. Après avoir hésité à la dénoncer à ses parents, il choisit de la laisser faire et de lui laisser la porte ouverte.

Sophie a quinze ans et étouffe l’été venu dans le petit appartement d’un HLM nancéen où sa mère, ses quatre frères et sœurs et son neveu s’entassent. Quand elle croise Jade, une amie de collège, sur le point de partir en vacances sur la côte atlantique, elle ne résiste pas à la tentation de dérober les clés de la belle villa de ses parents. Dès le lendemain, elle s’y glisse en catimini et jouit de son luxe et de son silence. Mais Stéphane, le frère aîné de Jade, étudiant en école de commerce à Paris, surgit à l’improviste et débusque l’intruse. Après avoir hésité à la dénoncer à ses parents, il choisit de la laisser faire et de lui laisser la porte ouverte. Les dissensions entre Chrétiens et Musulmans font craindre les débuts d’une guerre civile au Liban en 1958. Les répercussions se ressentent jusque dans la vallée reculée du Mont-Liban où les Daoud, une riche famille chrétienne, ont depuis des lustres leur fief. Leur patriarche règne en maître sur sa femme et ses trois filles. L’aînée, Leyla, mariée très jeune à un homme violent qu’elle n’aime pas, a un fils, Charles, âgé de sept ans. Bientôt les cadettes, Eva d’abord, Nada la plus rebelle ensuite, seront mariées. Deux touristes français sont en vacances dans la région, un chirurgien en poste à Beyrouth (Pierre Rochefort) et sa mère (Nathalie Baye)

Les dissensions entre Chrétiens et Musulmans font craindre les débuts d’une guerre civile au Liban en 1958. Les répercussions se ressentent jusque dans la vallée reculée du Mont-Liban où les Daoud, une riche famille chrétienne, ont depuis des lustres leur fief. Leur patriarche règne en maître sur sa femme et ses trois filles. L’aînée, Leyla, mariée très jeune à un homme violent qu’elle n’aime pas, a un fils, Charles, âgé de sept ans. Bientôt les cadettes, Eva d’abord, Nada la plus rebelle ensuite, seront mariées. Deux touristes français sont en vacances dans la région, un chirurgien en poste à Beyrouth (Pierre Rochefort) et sa mère (Nathalie Baye)