Bigna est sismologue, tout entière absorbée par ses recherches qui sont sur le point de la mener au Chili pour y étudier le comportement des animaux dans l’imminence d’un séisme. Sa vie sexuelle est organisée selon un protocole rigoureux que permettent les sites de rencontres en ligne auxquels elle est abonnée : elle donne rendez-vous à des inconnus sur un lieu désert, leur demande de porter un masque et de simuler une agression sexuelle. C’est ainsi qu’elle rencontre Franck et s’attache à lui. En l’espace de quatre-vingt-dix-neuf lunes, soit huit ans, les deux amants connaîtront une relation enflammée faite de soudains rapprochements et de déchirantes ruptures.

Bigna est sismologue, tout entière absorbée par ses recherches qui sont sur le point de la mener au Chili pour y étudier le comportement des animaux dans l’imminence d’un séisme. Sa vie sexuelle est organisée selon un protocole rigoureux que permettent les sites de rencontres en ligne auxquels elle est abonnée : elle donne rendez-vous à des inconnus sur un lieu désert, leur demande de porter un masque et de simuler une agression sexuelle. C’est ainsi qu’elle rencontre Franck et s’attache à lui. En l’espace de quatre-vingt-dix-neuf lunes, soit huit ans, les deux amants connaîtront une relation enflammée faite de soudains rapprochements et de déchirantes ruptures.

« Tu me fuis, je te suis ; tu me suis, je te fuis ». L’amour et ses obscures contradictions constitue un thème éculé. Jan Gassmann s’en saisit à bras le corps dans un film qui assume sans vergogne d’explorer les recoins les plus intimes de la sexualité. 99 Moons est interdit aux moins de douze ans et mérite sans guère de doute cette limitation. Il montre les corps nus, les sexes. Il le fait sans voyeurisme malsain, mais pour illustrer son propos : la description d’une relation qui cherche constamment le juste équilibre entre sexe et amour.

Un bandeau en haut de l’affiche annonce « une vision féministe au cinéma ». Peut-être cette promesse attirera-t-elle quelques spectateur.e.s mais on voit mal ce qu’elle reflète. Sans doute 99 Moons interroge-t-il l’amour, le couple, la sexualité en partant du personnage de Bigna, de son obsession du contrôle, de sa capacité à canaliser ses pulsions violentes dans des scénarios hyper-maîtrisés. Mais on voit mal en quoi cette vision-là est particulièrement « féministe ».

En revanche, l’affiche a bien raison d’évoquer des acteurs « irradi[a]nt de sensualité ». Le réalisateur explique avoir choisi des non-professionnels pour interpréter les rôles de Bigna et de Franck. On ne l’aurait pas cru tant Valentina Di Pace et Dominik Fellmann incarnent avec authenticité leurs personnages. Leurs corps sont insolemment beaux, trop peut-être si le film avait voulu se parer de la vertu, aujourd’hui si souvent revendiquée, du naturalisme.

Mais 99 Moons n’est pas un drame naturaliste. C’est une page de vie qui s’étire sur une dizaine d’années où l’on voit vieillir sinon s’assagir deux êtres attirés l’un par l’autre (comme la Lune l’est par la Terre ?) mais incapables de s’installer dans une relation « normale » – à supposer qu’une relation puisse être jamais « normale ».

Adolescent, j’avais, comme tous les adolescents de ma génération, ressenti un frisson d’excitation devant Neuf semaines ½ qui racontait la relation très érotique de Mickey Rourke et de Kim Basinger. Le film avait essuyé son lot de critiques assassines. Je ne suis pas sûr qu’il ait été un chef d’œuvre et qu’a fortiori il ait bien vieilli. Mais, près de quarante ans plus tard, les hormones un peu moins en ébullition qu’à l’époque, c’est la même émotion que j’ai ressentie devant ce film profondément sensuel.

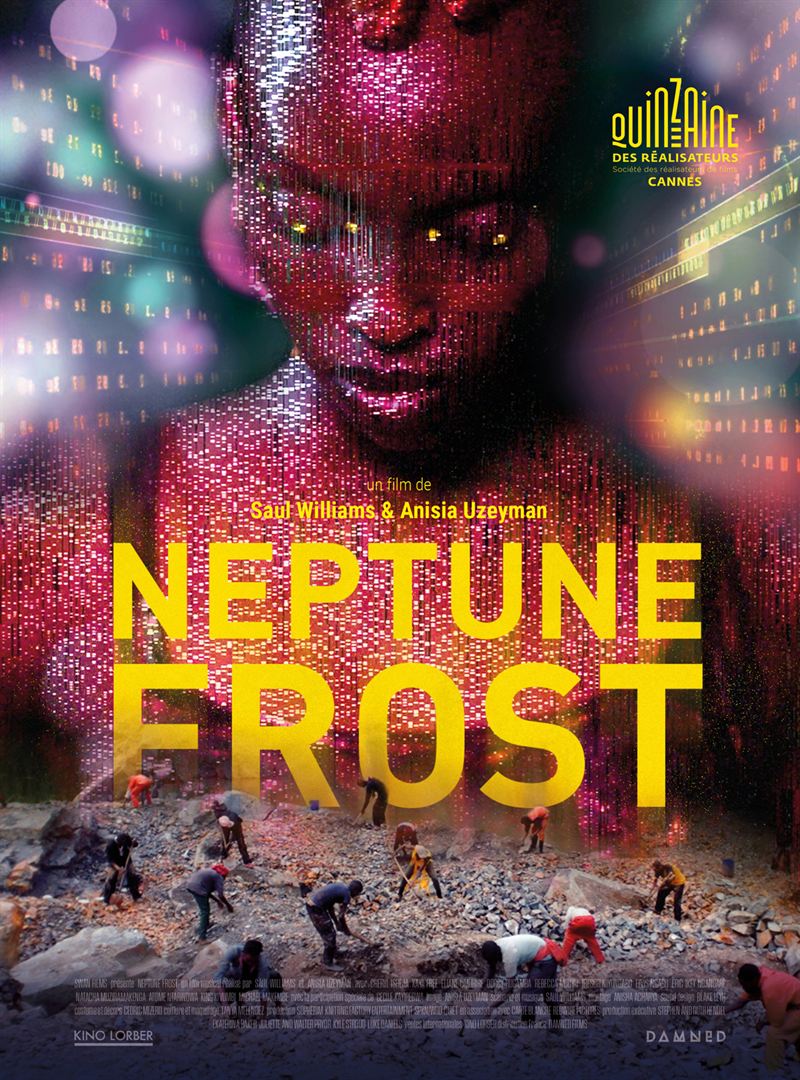

Sur les hauts plateaux du Burundi, dans un futur proche, Matalusa, un ancien forçat échappé de la mine où il était réduit en esclavage, et Neptune une hackeuse transgenre, rejoignent une communauté cyberpunk qui est entrée en résistance contre un pouvoir techno-autoritaire.

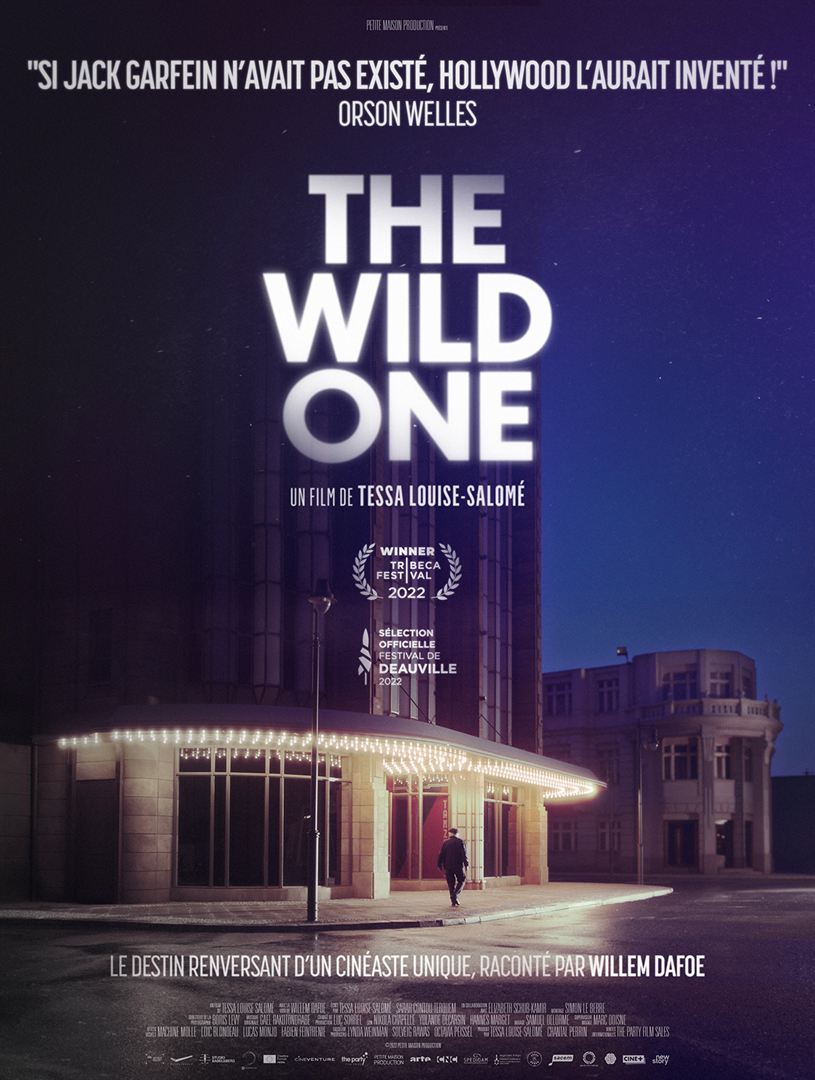

Sur les hauts plateaux du Burundi, dans un futur proche, Matalusa, un ancien forçat échappé de la mine où il était réduit en esclavage, et Neptune une hackeuse transgenre, rejoignent une communauté cyberpunk qui est entrée en résistance contre un pouvoir techno-autoritaire. Connaissiez-vous Jack Garfein (1930-2019) ? Moi pas.

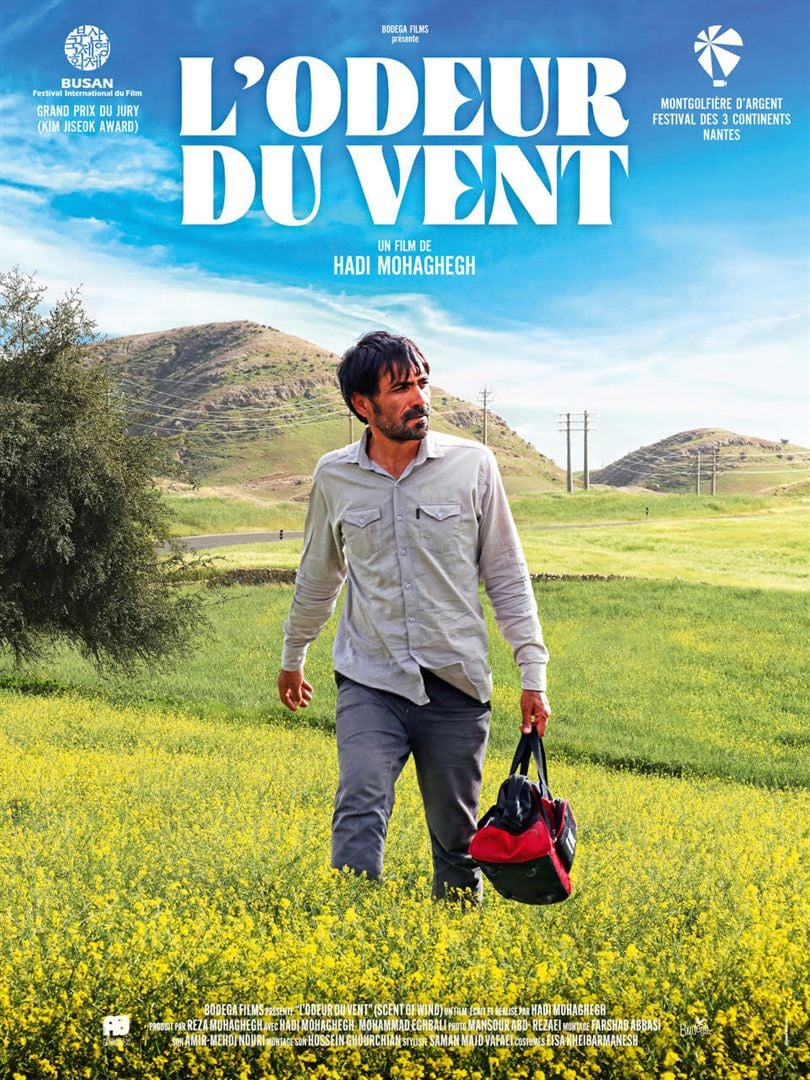

Connaissiez-vous Jack Garfein (1930-2019) ? Moi pas. Dans une vallée reculée du Sud-Ouest iranien, un herboriste privé de l’usage de ses jambes s’occupe seul de son fils tétraplégique. L’électricité tombe en panne. Il parvient, non sans mal, à appeler un technicien qui va tout mettre en oeuvre pour la rétablir.

Dans une vallée reculée du Sud-Ouest iranien, un herboriste privé de l’usage de ses jambes s’occupe seul de son fils tétraplégique. L’électricité tombe en panne. Il parvient, non sans mal, à appeler un technicien qui va tout mettre en oeuvre pour la rétablir. Rose (Ann Skelly, des faux airs de Julia Roberts jeune) est étudiante en école vétérinaire. Enfant adoptée, obsédée par la quête de ses origines, elle réussit à retrouver la trace de sa mère biologique, Ellen (Orla Brady), devenue actrice à succès, qui lui fait la plus traumatisante des confessions : Rose, prénommée Julie à sa naissance, est le fruit d’un viol perpétré par Peter Doyle (Aidan Gillen, iconique Littlefinger dans Game of Thrones), un célèbre archéologue.

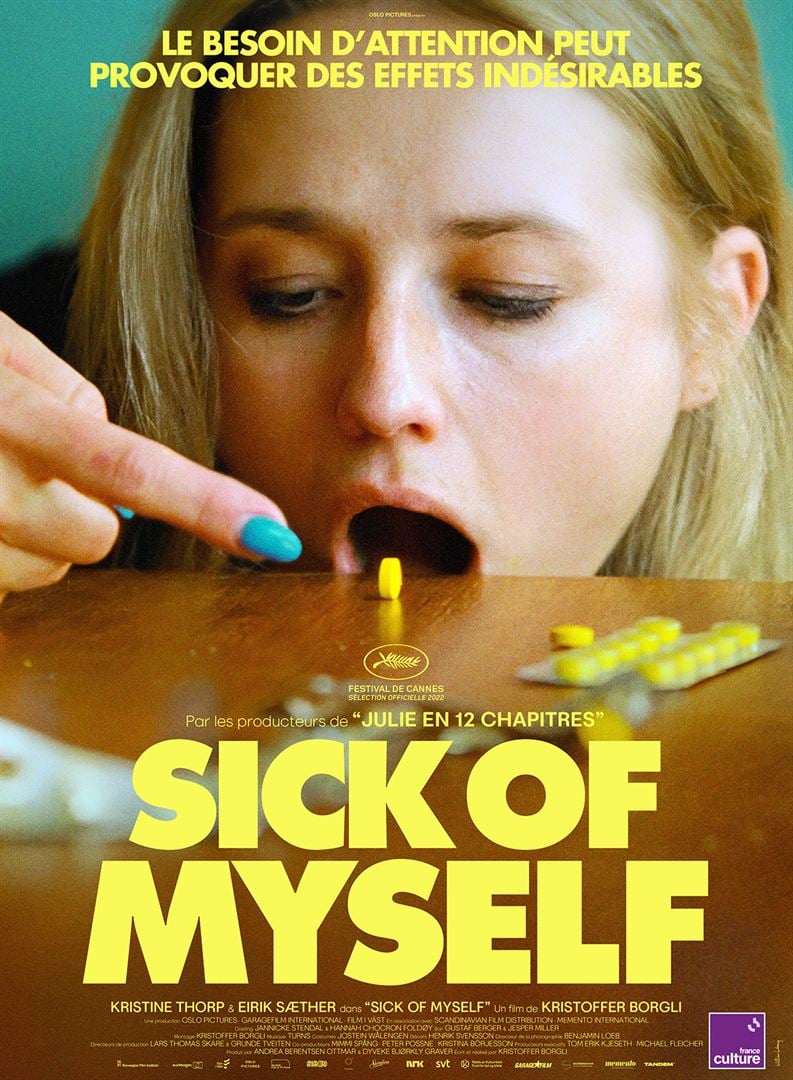

Rose (Ann Skelly, des faux airs de Julia Roberts jeune) est étudiante en école vétérinaire. Enfant adoptée, obsédée par la quête de ses origines, elle réussit à retrouver la trace de sa mère biologique, Ellen (Orla Brady), devenue actrice à succès, qui lui fait la plus traumatisante des confessions : Rose, prénommée Julie à sa naissance, est le fruit d’un viol perpétré par Peter Doyle (Aidan Gillen, iconique Littlefinger dans Game of Thrones), un célèbre archéologue. À Oslo, de nos jours, Signe vit en couple avec Thomas, un artiste avant-gardiste qui s’est fait une petite réputation dans le milieu underground avec des installations réalisées à partir de meubles et de chaises volés. La jeune femme vit mal d’être constamment dans l’ombre de son conjoint et cherche par tous les moyens à attirer l’attention sur elle au risque de verser dans la mythomanie : elle prétend avoir sauvé la vie d’une cliente du café qui l’emploie, mordue par un chien, ou s’invente une allergie alimentaire lors du dîner offert à Thomas par son agent.

À Oslo, de nos jours, Signe vit en couple avec Thomas, un artiste avant-gardiste qui s’est fait une petite réputation dans le milieu underground avec des installations réalisées à partir de meubles et de chaises volés. La jeune femme vit mal d’être constamment dans l’ombre de son conjoint et cherche par tous les moyens à attirer l’attention sur elle au risque de verser dans la mythomanie : elle prétend avoir sauvé la vie d’une cliente du café qui l’emploie, mordue par un chien, ou s’invente une allergie alimentaire lors du dîner offert à Thomas par son agent. Omar Zerrouki dit « la fraise » (Reda Kateb) est un malfrat franco-algérien. Condamné en France à vingt ans de prison par contumace, il n’a d’autre solution que de s’installer en Algérie sans espoir de retour. Son inséparable ami d’enfance, Roger Lhermitte (Benoît Magimel), l’accompagne dans son exil doré.

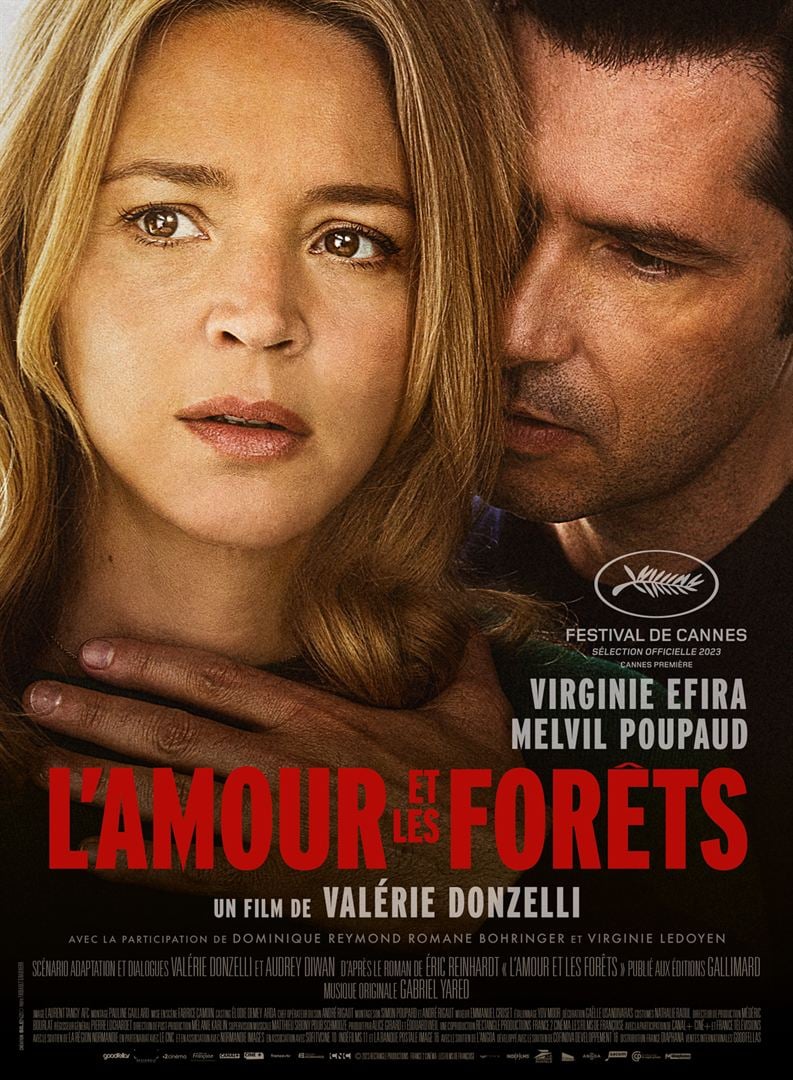

Omar Zerrouki dit « la fraise » (Reda Kateb) est un malfrat franco-algérien. Condamné en France à vingt ans de prison par contumace, il n’a d’autre solution que de s’installer en Algérie sans espoir de retour. Son inséparable ami d’enfance, Roger Lhermitte (Benoît Magimel), l’accompagne dans son exil doré. La trentaine bien entamée, Blanche Renard (Virginie Efira) peine à se remettre d’un chagrin d’amour quand elle revoit Grégoire Lamoureux (Melvil Poupaud), un ancien camarade de lycée, et en tombe immédiatement amoureuse. Les décisions s’enchaînent au rythme de leur folle passion : le mariage, le premier enfant, le déménagement de Normandie où Blanche a ses racines vers la Lorraine où Grégoire a obtenu sa mutation…

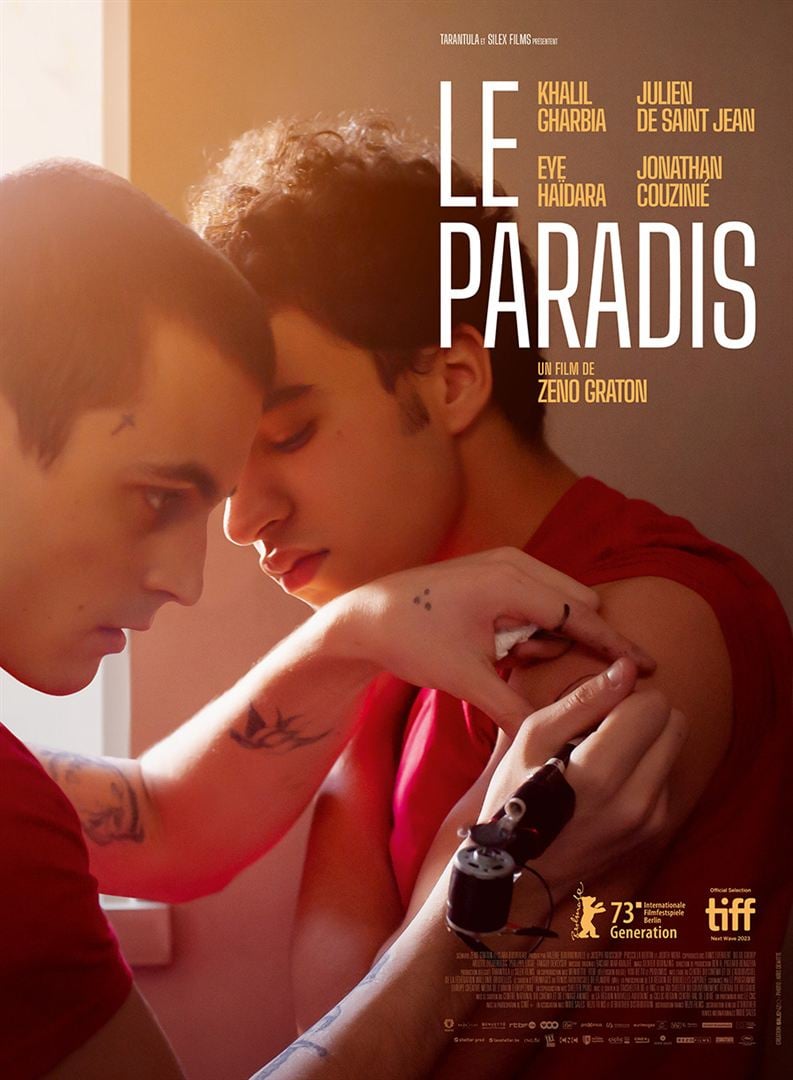

La trentaine bien entamée, Blanche Renard (Virginie Efira) peine à se remettre d’un chagrin d’amour quand elle revoit Grégoire Lamoureux (Melvil Poupaud), un ancien camarade de lycée, et en tombe immédiatement amoureuse. Les décisions s’enchaînent au rythme de leur folle passion : le mariage, le premier enfant, le déménagement de Normandie où Blanche a ses racines vers la Lorraine où Grégoire a obtenu sa mutation… Joe (Khalil Gharbia, repéré en sublime Adonis dans

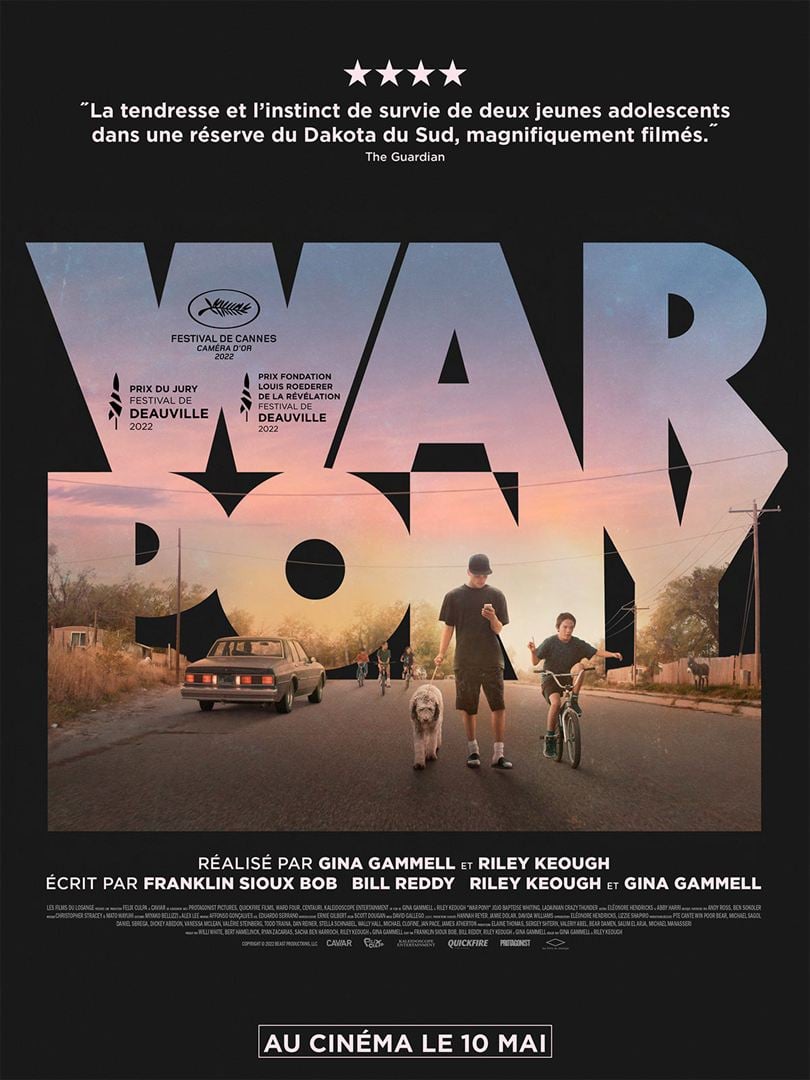

Joe (Khalil Gharbia, repéré en sublime Adonis dans  War Pony est le portrait croisé de deux Indiens lakota qui vivent dans la réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud. La casquette vissée sur la tête, Bill, la vingtaine, vit aux crochets de sa grand-mère sans guère s’occuper de son fils. Il vit de petits trafics minables et s’est mis en tête d’élever des caniches de race avant de trouver à s’employer chez un riche Blanc. Matho, douze ans à peine, est laissé à lui-même après la mort brutale de son père. Il va trouver refuge dans une curieuse maison dont la propriétaire offre un toit à des orphelins comme lui en les employant comme dealers.

War Pony est le portrait croisé de deux Indiens lakota qui vivent dans la réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud. La casquette vissée sur la tête, Bill, la vingtaine, vit aux crochets de sa grand-mère sans guère s’occuper de son fils. Il vit de petits trafics minables et s’est mis en tête d’élever des caniches de race avant de trouver à s’employer chez un riche Blanc. Matho, douze ans à peine, est laissé à lui-même après la mort brutale de son père. Il va trouver refuge dans une curieuse maison dont la propriétaire offre un toit à des orphelins comme lui en les employant comme dealers.