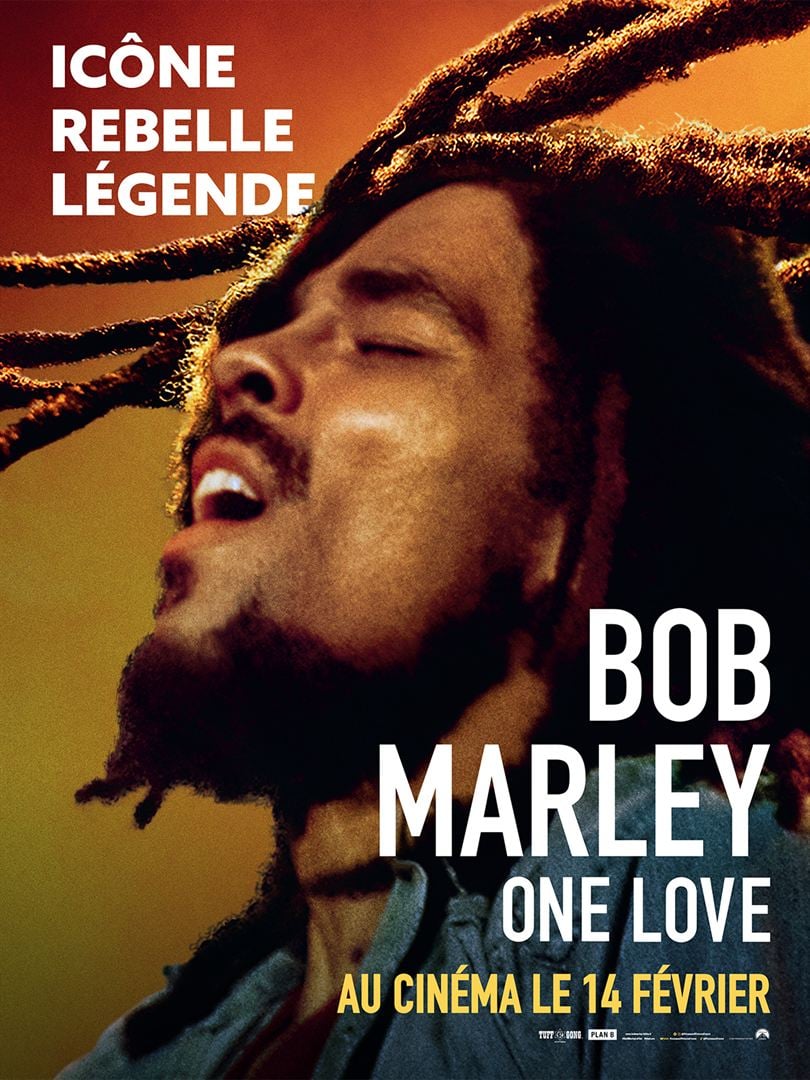

Icône de la musique reggae, apôtre du mouvement rasta, Bob Marley n’avait pas encore eu droit à son biopic. C’est chose faite sous la supervision sourcilleuse de sa veuve et de son fils qui ont veillé à ce que sa mémoire ne soit pas ternie. Le résultat est très lisse.

Icône de la musique reggae, apôtre du mouvement rasta, Bob Marley n’avait pas encore eu droit à son biopic. C’est chose faite sous la supervision sourcilleuse de sa veuve et de son fils qui ont veillé à ce que sa mémoire ne soit pas ternie. Le résultat est très lisse.

Le scénario d’un biopic doit arbitrer un choix délicat : raconter toute la vie de son héros, du berceau au tombeau, ou bien se focaliser sur un épisode particulièrement emblématique. On a l’impression que les nombreux scénaristes de Bob Marley ont longtemps hésité, se sont peut-être déchirés et n’ont finalement pas réussi à trancher.

Le début du film laisse penser qu’il se focalisera sur le fameux concert Smile Jamaica du 5 décembre 1976 organisé par Marley dans le but de réconcilier les factions ennemies qui déchiraient la Jamaïque de l’époque. Mais cet épisode ainsi que l’attentat deux jours plus tôt durant lequel Marley et son épouse échappent miraculeusement à la mort sont rapidement évacués pour raconter la suite de la vie du chanteur, son exil à Londres, la confection du mythique album Exodus en mars-avril 1977 (avec les tops Jamming, Three Little Birds et One Love) et la découverte du mélanome qui finalement l’emporta à trente-six ans en 1981.

L’histoire de sa vie est entrecoupée de flashbacks sur son enfance, marquée par la figure absente de son père, un blanc d’origine anglaise, et par ses débuts en musique avec son groupe, les Wailers.

Bob Marley est un produit stéréotypé et oubliable, du genre de ceux qu’on proposera pendant des années sur les vols transcontinentaux. On y entend canoniquement les principaux tubes de la star : Get up, Stand up, I Shot the Sheriff, No Woman, no Cry, Is this Love…. On y apprend quelques notions de base sur le mouvement rastafari façon « Le Rasta pour les nuls ». On y montre certes les tensions qui régnaient dans l’entourage de la star où tant d’argent si vite gagné devait susciter bien des tentations. Mais on n’y dit rien d’offensant sur l’icône. Si on y évoque à mots feutrés ses infidélités nombreuses et même ses enfants illégitimes, c’est en veillant à ne pas humilier sa veuve, qui a participé à la production de cet hommage.

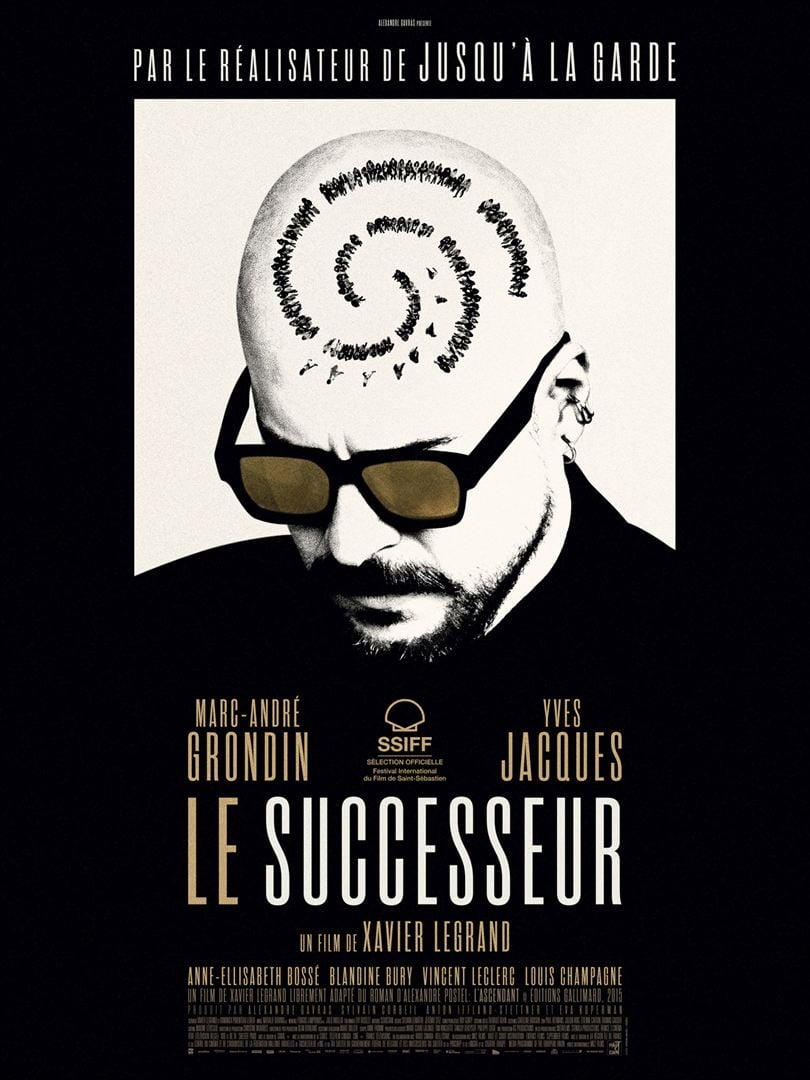

Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir.

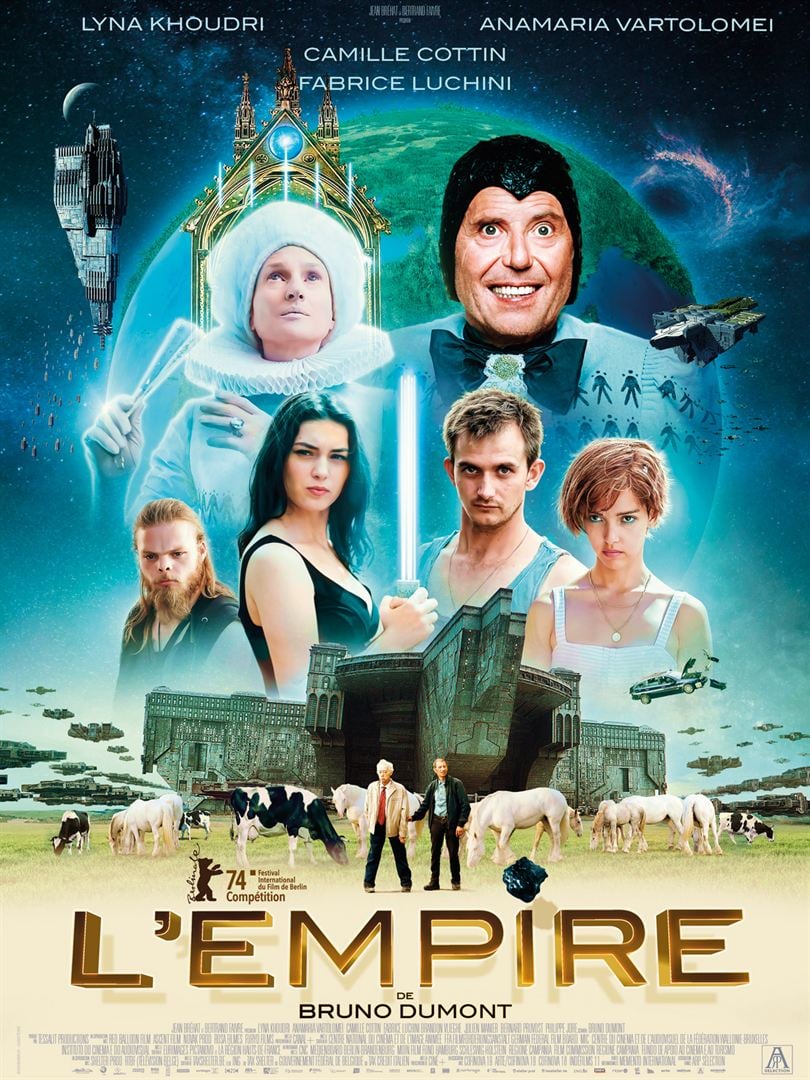

Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir. Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini).

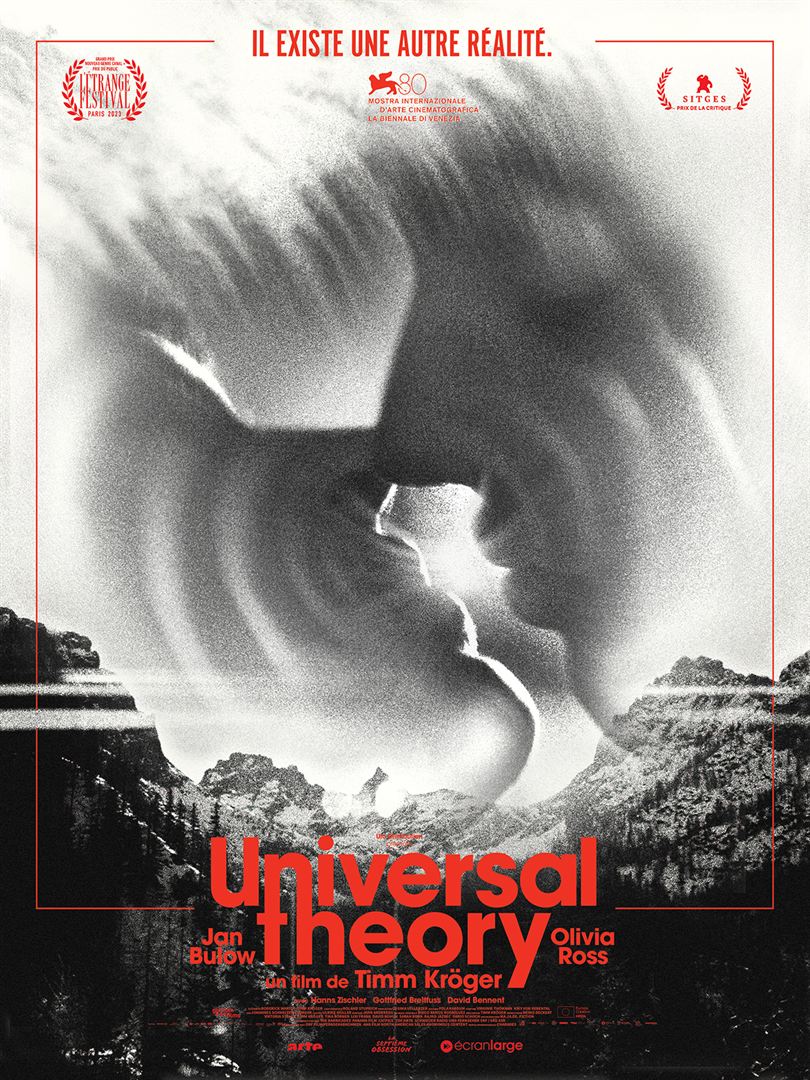

Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini). Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges.

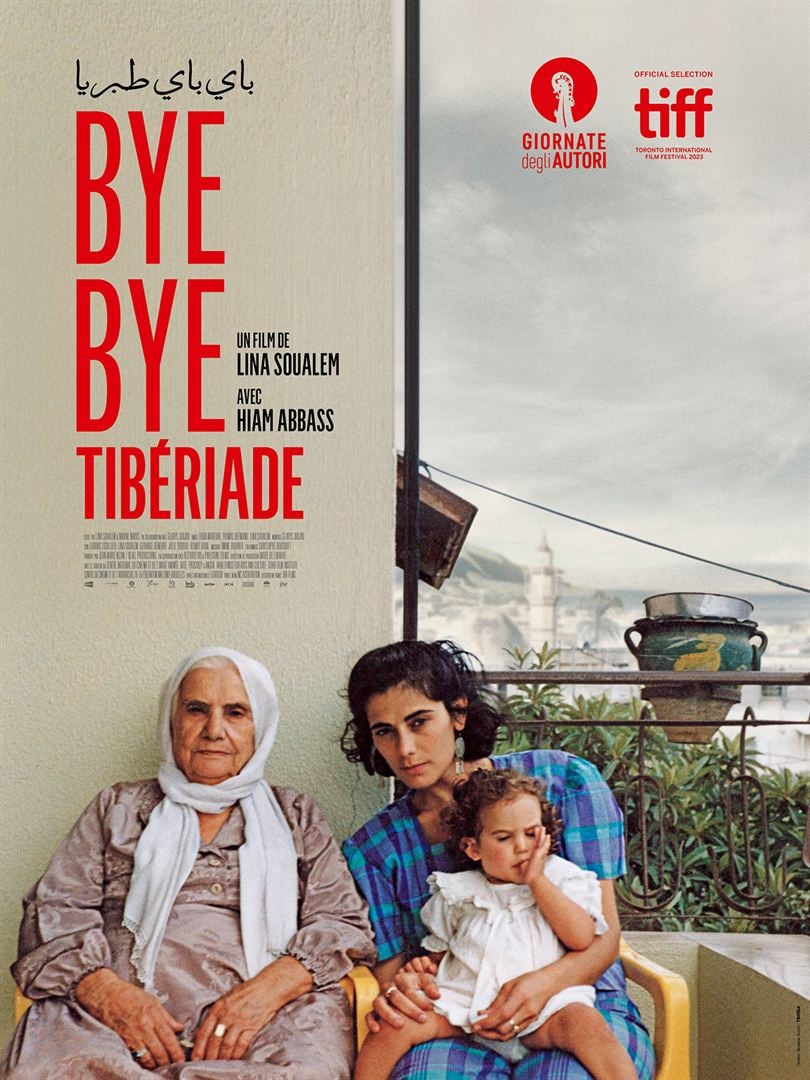

Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges. Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français.

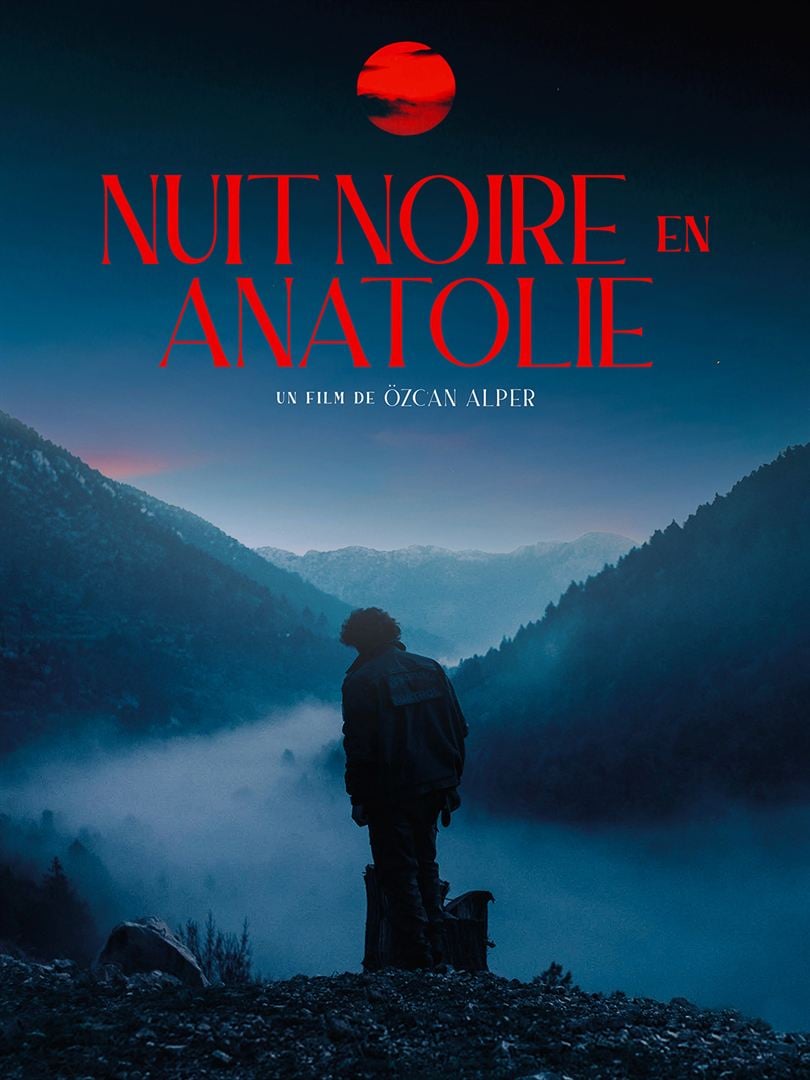

Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français. Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées.

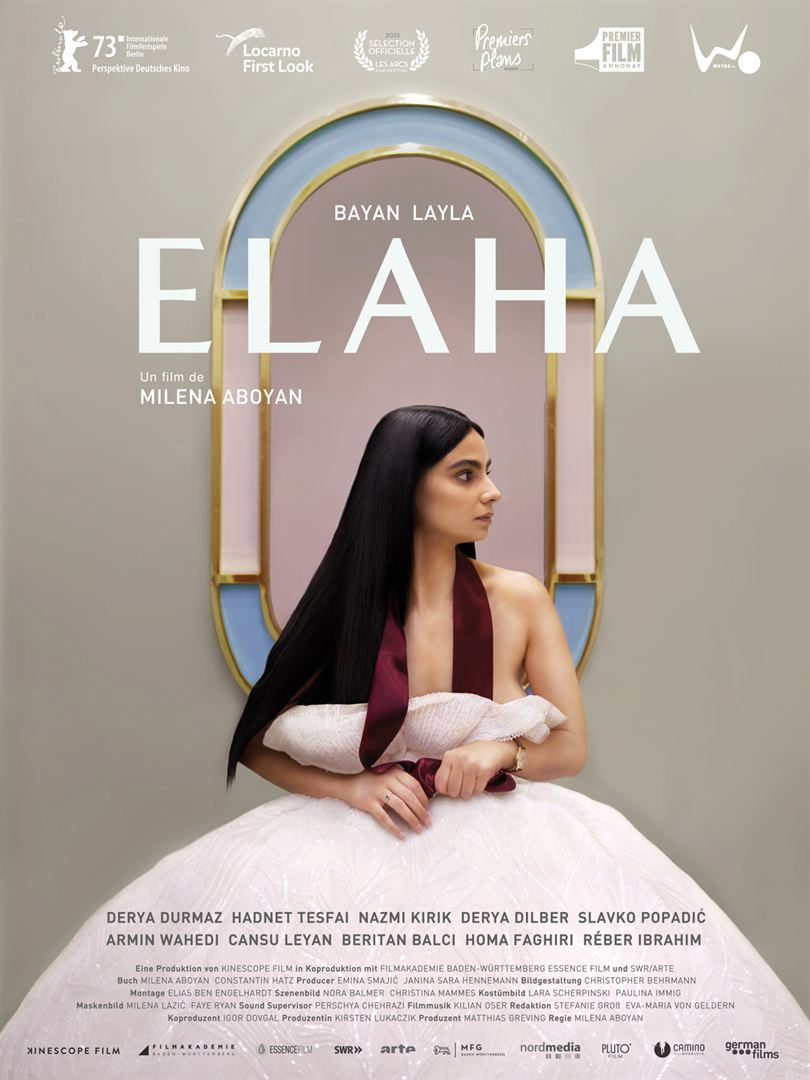

Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées. Elaha a vingt-deux ans. D’origine kurde elle a émigré en Allemagne avec sa famille. Elle va bientôt quitter son père, sa mère, sa sœur cadette et son petit frère handicapé pour épouser Nassim, un jeune homme de sa communauté. Ce mariage avec un Kurde de bonne famille a la bénédiction de son entourage ; mais Elaha, qui n’est pas vraiment amoureuse de son promis, renâcle. D’autant que son cœur bat pour un autre homme.

Elaha a vingt-deux ans. D’origine kurde elle a émigré en Allemagne avec sa famille. Elle va bientôt quitter son père, sa mère, sa sœur cadette et son petit frère handicapé pour épouser Nassim, un jeune homme de sa communauté. Ce mariage avec un Kurde de bonne famille a la bénédiction de son entourage ; mais Elaha, qui n’est pas vraiment amoureuse de son promis, renâcle. D’autant que son cœur bat pour un autre homme. La trentaine bien entamée, Adam (Andrew Scott) vit à Londres dans une tour d’appartements quasi inoccupée. Il y fait un soir la rencontre d’un voisin (Paul Mescal), aussi solitaire que lui, avec lequel s’ébauche une idylle. Le scénario sur lequel il travaille n’avançant pas, il a la curiosité de retourner sur les lieux de son enfance. Quelle n’est pas sa surprise d’y retrouver ses parents (Claire Foy et Jamie Bell), au même âge qu’ils avaient quand ils sont morts d’un accident de la route.

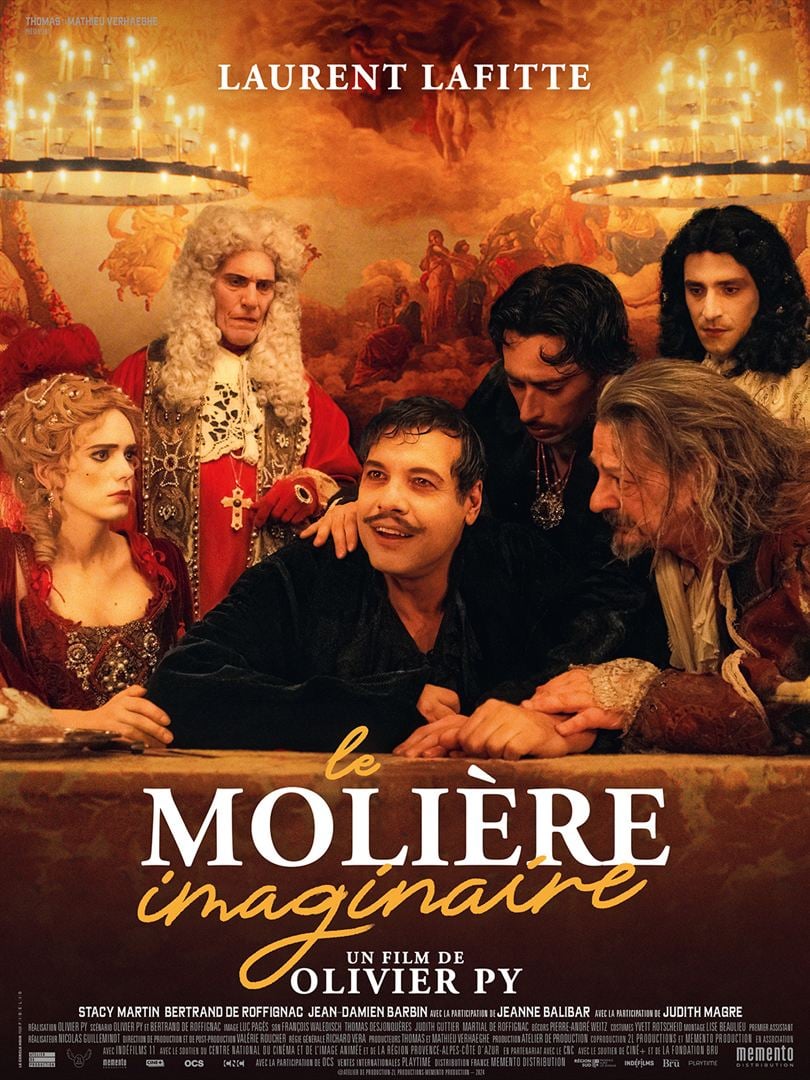

La trentaine bien entamée, Adam (Andrew Scott) vit à Londres dans une tour d’appartements quasi inoccupée. Il y fait un soir la rencontre d’un voisin (Paul Mescal), aussi solitaire que lui, avec lequel s’ébauche une idylle. Le scénario sur lequel il travaille n’avançant pas, il a la curiosité de retourner sur les lieux de son enfance. Quelle n’est pas sa surprise d’y retrouver ses parents (Claire Foy et Jamie Bell), au même âge qu’ils avaient quand ils sont morts d’un accident de la route. 17 février 1673, Molière, exsangue, remonte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer le dernier acte son Malade imaginaire. Dans deux heures il sera mort.

17 février 1673, Molière, exsangue, remonte sur la scène du théâtre du Palais-Royal pour jouer le dernier acte son Malade imaginaire. Dans deux heures il sera mort. Gabrielle (Alice Isaaz) débarque à Paris pour faire un stage . Elle se retrouve dans une équipe de reporters chevronnés, passionnés par leur métier mais obligés de se remettre en cause par une direction qui rogne leur budget et s’inquiète de la baisse de leur audience.

Gabrielle (Alice Isaaz) débarque à Paris pour faire un stage . Elle se retrouve dans une équipe de reporters chevronnés, passionnés par leur métier mais obligés de se remettre en cause par une direction qui rogne leur budget et s’inquiète de la baisse de leur audience.