Juulia (Alma Pöysti, en tête d’affiche des Feuilles mortes), une députée qui aspire à prendre la présidence de son parti avant peut-être d’entrer un jour au Gouvernement, et Mattias, pasteur protestant élevé dans une éducation rigoureuse, forment un couple aimant. Mais leur belle entente se fissure quand Juulia découvre que son mari entretient depuis un an une relation adultère. La stupéfaction le cède bientôt à la colère avant de laisser place au désir de fonder leur relation sur de nouvelles règles : le polyamour.

Juulia (Alma Pöysti, en tête d’affiche des Feuilles mortes), une députée qui aspire à prendre la présidence de son parti avant peut-être d’entrer un jour au Gouvernement, et Mattias, pasteur protestant élevé dans une éducation rigoureuse, forment un couple aimant. Mais leur belle entente se fissure quand Juulia découvre que son mari entretient depuis un an une relation adultère. La stupéfaction le cède bientôt à la colère avant de laisser place au désir de fonder leur relation sur de nouvelles règles : le polyamour.

On aurait tort de résumer le cinéma finlandais aux seuls films de Kaurismäki. Le géant taciturne et ses oeuvres si immédiatement reconnaissables ont le défaut d’éclipser le reste de la production nationale. J’aurais bien du mal à citer d’autres films finlandais que j’aurais vus ces dernières années : Compartiment n° 6, Any Day Now, Pulse, L’Etrange histoire du coupeur de bois, Tom of Finland….

Ces Amours n’ont rien de typiquement finlandais, sinon peut-être la langue si mystérieuse parlée par leurs personnages et l’absence de hiérarchie des relations sociales (imaginerait-on en France une députée cheffe de parti embrasser à bouche que veux-tu une drag queen dans une boîte de nuit ?). Cette histoire pourrait tout aussi bien se dérouler dans n’importe quel pays d’Europe, à l’exception de ceux, mais en existe-t-il encore, où la morale la plus pudibonde s’immisce dans l’intimité des chambres à coucher.

Le triangle amoureux, qui se transforme bientôt en rectangle sinon en pentagone, pourrait sembler bien improbable. On pourra à bon droit reprocher au film de céder à la facilité dans sa façon de se conclure. Pour autant, l’histoire reste crédible. Elle n’a rien de comique sinon précisément dans ses dernières scènes. Au contraire – et c’est là peut-être précisément où le film porte l’héritage de ses origines – elle est lestée d’une gravité toute nordique.

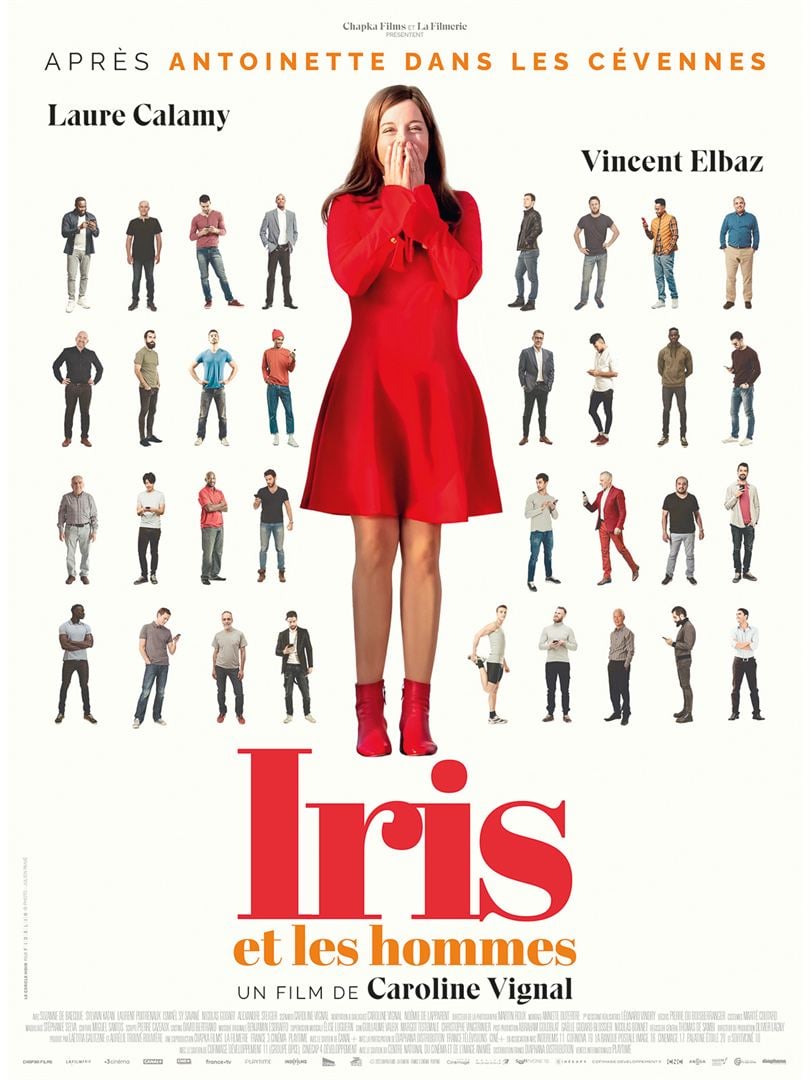

Tout y est aussi profondément empathique. Ce qui fait la qualité du film est la chaleur et la sincérité des relations humaines qui s’y jouent, sans jamais sombrer dans la mièvrerie. Deux écueils menaçaient cette histoire (comme ils menaçaient un autre film sorti cette semaine, Iris et les hommes) : l’excès de grivoiserie ou, à rebours, de bien-pensance, l’éloge de la polygamie ou celle de la monogamie. Intelligemment, là où le film français était trop binaire – si on ose dire – le film finlandais trouve un juste équilibre, un « en même temps » qui, aussi décrié soit-il en ces temps d’anti-macronisme hystérisé, est finalement la solution la plus intelligente qui soit.

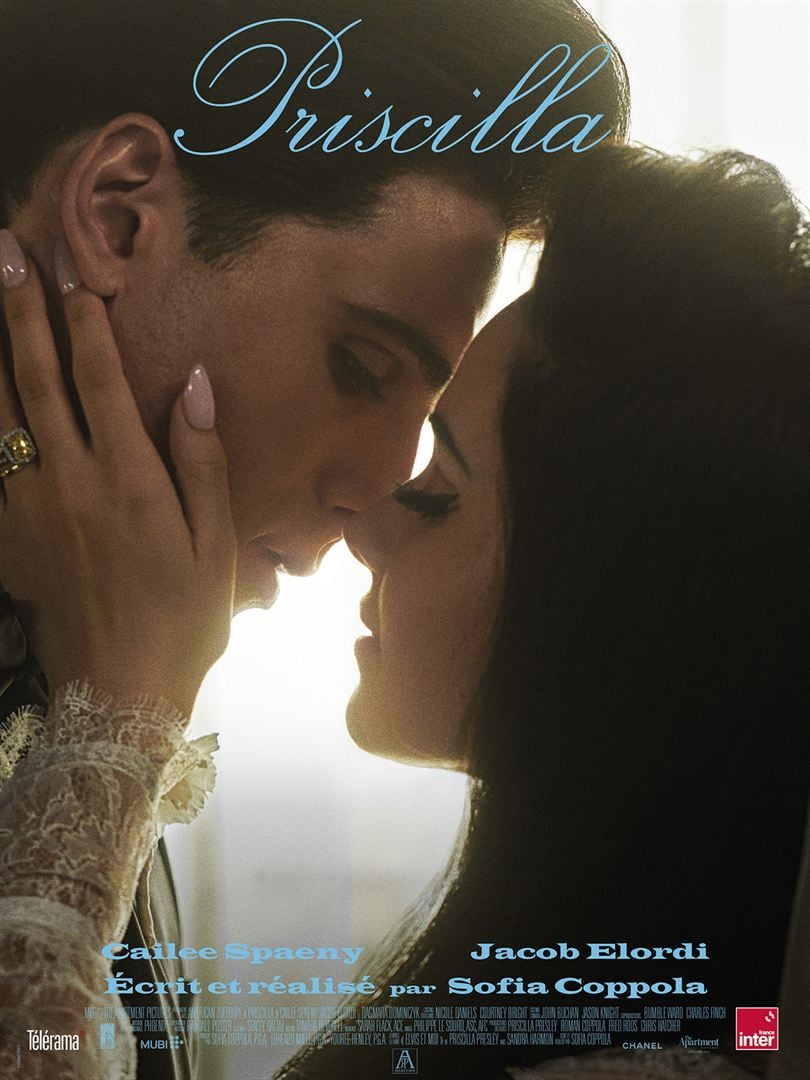

Lorsque Priscilla Beaulieu rencontre Elvis Presley en 1959, sur une base américaine en Allemagne où le chanteur effectue son service militaire, il est déjà une star adulée alors qu’elle n’est encore qu’une collégienne de quatorze ans. Leur flirt s’interrompt avec le retour d’Elvis aux Etats-Unis quelques mois plus tard ; mais en 1962 Priscilla est invitée à Graceland et arrachera à ses parents l’accord pour s’y installer l’année suivante.

Lorsque Priscilla Beaulieu rencontre Elvis Presley en 1959, sur une base américaine en Allemagne où le chanteur effectue son service militaire, il est déjà une star adulée alors qu’elle n’est encore qu’une collégienne de quatorze ans. Leur flirt s’interrompt avec le retour d’Elvis aux Etats-Unis quelques mois plus tard ; mais en 1962 Priscilla est invitée à Graceland et arrachera à ses parents l’accord pour s’y installer l’année suivante. Iris Beaulieu (Laure Calamy) s’étiole. Son mari (Vincent Elbaz), accro au boulot, ne la touche plus. Sa vie a beau être sans nuages – un métier prenant, deux filles merveilleuses, un splendide appartement haussmannien dans le centre de Paris – Iris, la quarantaine, s’ennuie. Sur le conseil d’une amie, elle s’inscrit sur un site de rencontres en ligne. C’est le début d’une nouvelle vie…

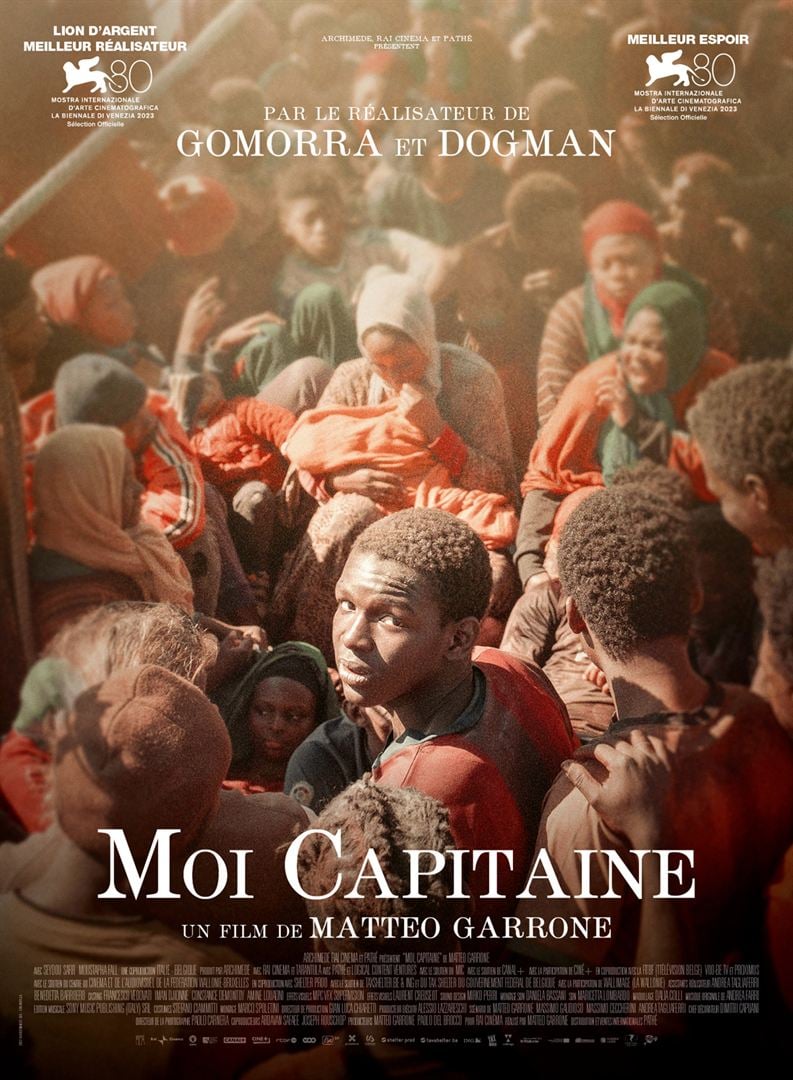

Iris Beaulieu (Laure Calamy) s’étiole. Son mari (Vincent Elbaz), accro au boulot, ne la touche plus. Sa vie a beau être sans nuages – un métier prenant, deux filles merveilleuses, un splendide appartement haussmannien dans le centre de Paris – Iris, la quarantaine, s’ennuie. Sur le conseil d’une amie, elle s’inscrit sur un site de rencontres en ligne. C’est le début d’une nouvelle vie… Seydou et Moussa, deux adolescents dakarois, attirés par les mirages de l’eldorado européen, décident, contre l’avis de leur famille, de tenter leur chance et d’émigrer. Les voilà en route vers l’Italie. Leur chemin, à travers le Sahara et la Libye, sera semé d’embûches.

Seydou et Moussa, deux adolescents dakarois, attirés par les mirages de l’eldorado européen, décident, contre l’avis de leur famille, de tenter leur chance et d’émigrer. Les voilà en route vers l’Italie. Leur chemin, à travers le Sahara et la Libye, sera semé d’embûches.