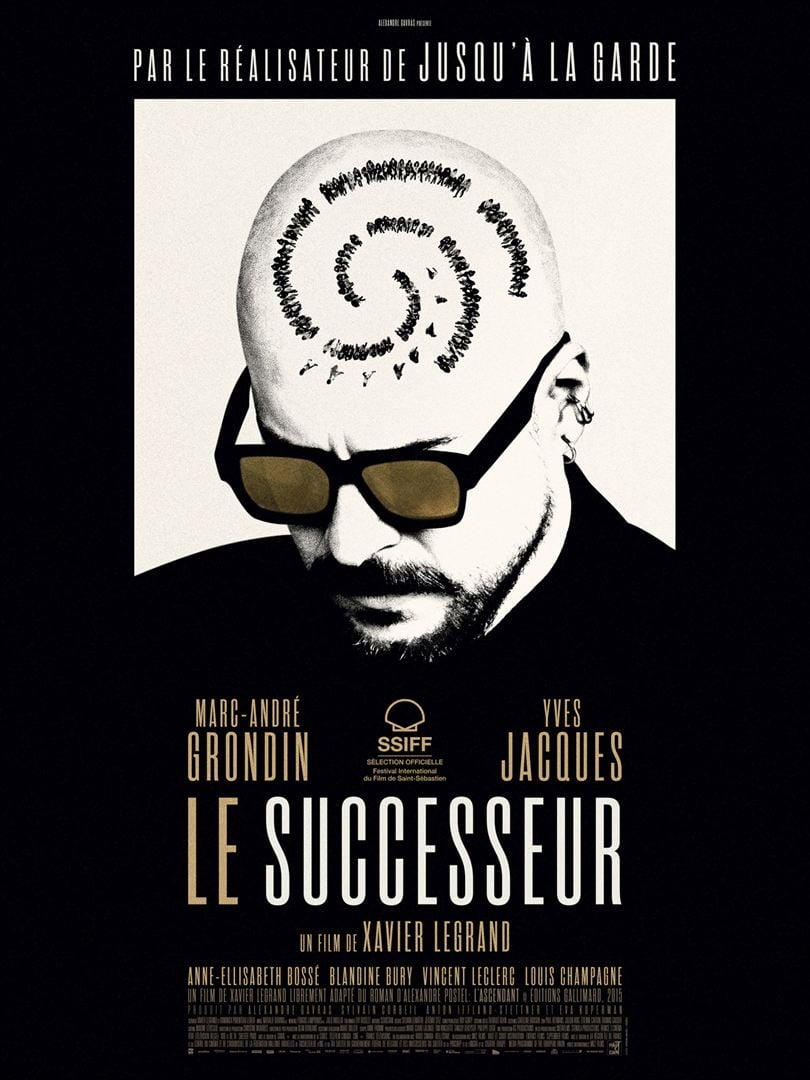

Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir.

Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir.

Après Jusqu’à la garde, un drame étouffant sur les violences domestiques, couvert de prix (César 2018 du meilleur film et de la meilleure actrice pour Léa Drucker), plébiscité par le public (378.000 entrées), il a fallu attendre six ans le deuxième long métrage de Xavier Legrand. Il nous prend à contre-pied, par son sujet et plus encore par son cadre : Xavier Legrand a traversé l’Atlantique pour tourner au Canada avec des acteurs québécois, tels que Marc-André Grondin (C.R.A.Z.Y., Le Premier Jour du reste de ta vie…) et Yves Jacques (Laurence Anyway, Les Invasions barbares…), qui nous sont familiers pour les avoir vus souvent à l’écran tout en restant délicieusement exotiques avec leur accent.

Je suis allé voir Le Successeur sans en rien savoir. Et c’était fort bien ainsi. J’en dirai donc le moins possible, sinon que j’imaginais à son titre que Ellias serait amené, à la mort de son père, à prendre sa succession à la tête d’une entreprise mafieuse. Je me trompais du tout au tout.

Le Successeur est un thriller oppressant dont l’action se déroule en l’espace de deux journées à peine. Il suit pas à pas Ellias – dont on apprendra qu’il a changé de prénom en changeant de vie et en quittant le Québec – depuis son atterrissage à Montréal jusqu’à la crémation de son père, dans chacune des démarches obligées que l’organisation de ses funérailles appelle. Les actes anodins – passer aux pompes funèbres, récupérer les clés de la voiture de son père, celles de sa maison… – qu’effectue Ellias dans le brouillard du jetlag sont brutalement interrompus par une découverte stupéfiante.

Rajouté à cela, avant que j’en dise trop, que le film se termine sur une révélation tout aussi stupéfiante, Le Successeur m’aura cloué à mon siège. Que demander de plus ?

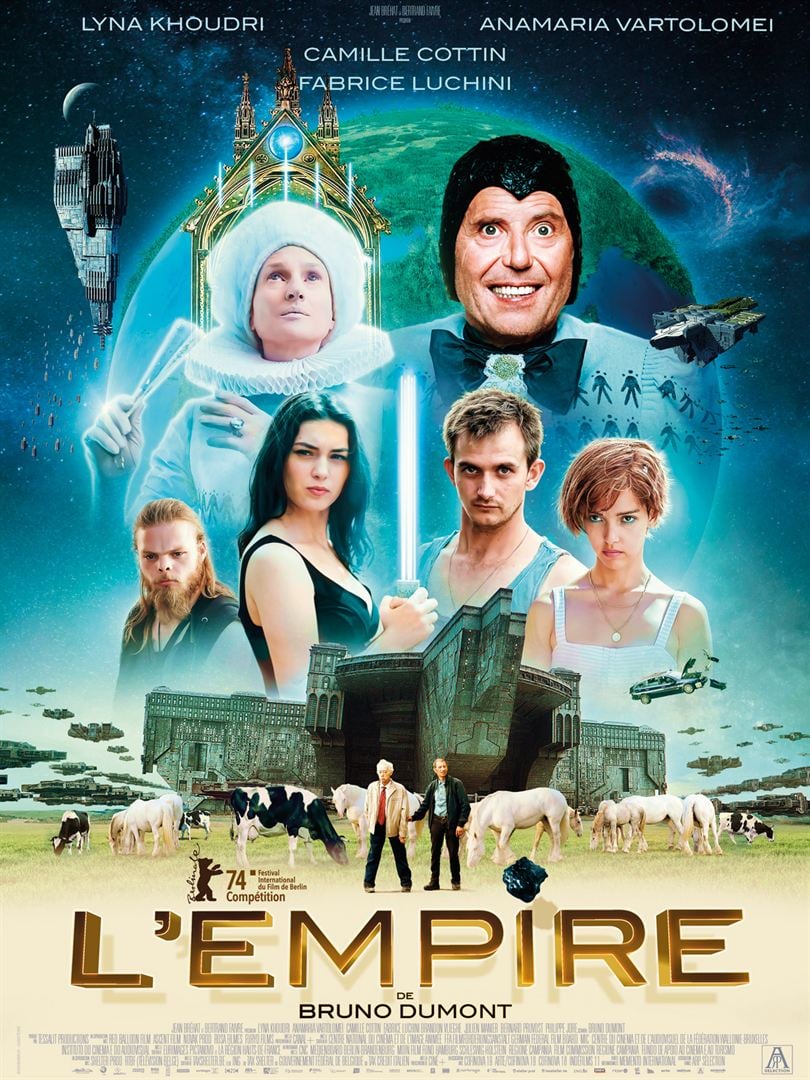

Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini).

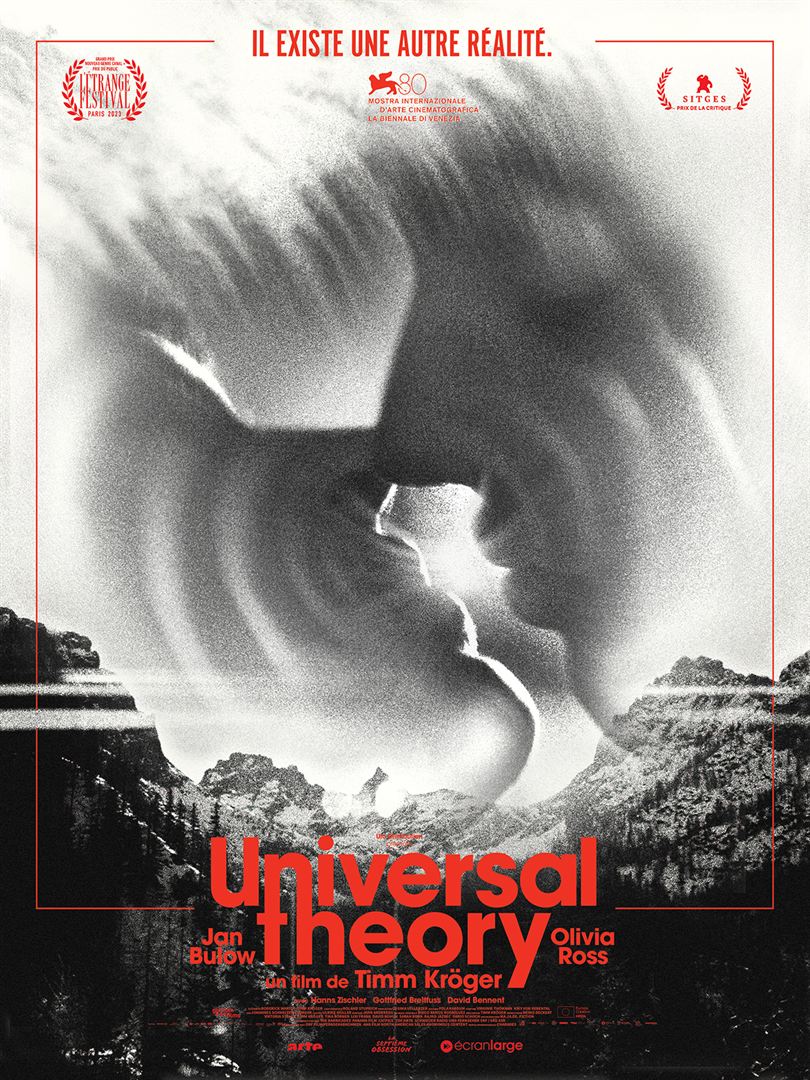

Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini). Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges.

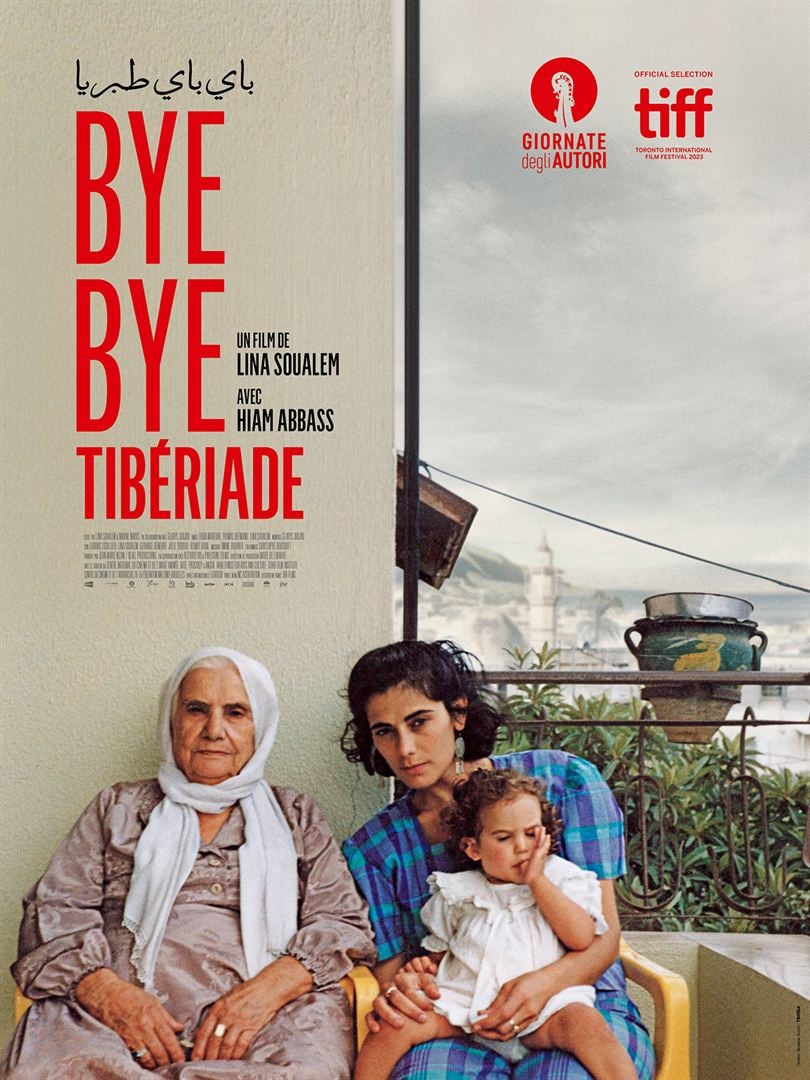

Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges. Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français.

Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français. Mambar Pierrette élève seule ses deux garçons à Douala au Cameroun. Sa vieille mère malade lui est à charge. Elle exerce ses talents de couturière dans une petite échoppe où défilent ses clients. Mais le sort s’acharne sur elle.

Mambar Pierrette élève seule ses deux garçons à Douala au Cameroun. Sa vieille mère malade lui est à charge. Elle exerce ses talents de couturière dans une petite échoppe où défilent ses clients. Mais le sort s’acharne sur elle. Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées.

Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées. Elaha a vingt-deux ans. D’origine kurde elle a émigré en Allemagne avec sa famille. Elle va bientôt quitter son père, sa mère, sa sœur cadette et son petit frère handicapé pour épouser Nassim, un jeune homme de sa communauté. Ce mariage avec un Kurde de bonne famille a la bénédiction de son entourage ; mais Elaha, qui n’est pas vraiment amoureuse de son promis, renâcle. D’autant que son cœur bat pour un autre homme.

Elaha a vingt-deux ans. D’origine kurde elle a émigré en Allemagne avec sa famille. Elle va bientôt quitter son père, sa mère, sa sœur cadette et son petit frère handicapé pour épouser Nassim, un jeune homme de sa communauté. Ce mariage avec un Kurde de bonne famille a la bénédiction de son entourage ; mais Elaha, qui n’est pas vraiment amoureuse de son promis, renâcle. D’autant que son cœur bat pour un autre homme. La trentaine bien entamée, Adam (Andrew Scott) vit à Londres dans une tour d’appartements quasi inoccupée. Il y fait un soir la rencontre d’un voisin (Paul Mescal), aussi solitaire que lui, avec lequel s’ébauche une idylle. Le scénario sur lequel il travaille n’avançant pas, il a la curiosité de retourner sur les lieux de son enfance. Quelle n’est pas sa surprise d’y retrouver ses parents (Claire Foy et Jamie Bell), au même âge qu’ils avaient quand ils sont morts d’un accident de la route.

La trentaine bien entamée, Adam (Andrew Scott) vit à Londres dans une tour d’appartements quasi inoccupée. Il y fait un soir la rencontre d’un voisin (Paul Mescal), aussi solitaire que lui, avec lequel s’ébauche une idylle. Le scénario sur lequel il travaille n’avançant pas, il a la curiosité de retourner sur les lieux de son enfance. Quelle n’est pas sa surprise d’y retrouver ses parents (Claire Foy et Jamie Bell), au même âge qu’ils avaient quand ils sont morts d’un accident de la route. Un homme taiseux et une jeune fille boudeuse sillonnent le Caucase russe à bord d’un vieux van rouge à bout de course. Lentement on comprend qu’ils sont père et fille et qu’ils s’arrêtent dans des villages reculés pour y projeter sur un écran blanc des films et y vendre sous le manteau des DVD interdits. Leur errance les mènera sur les bords de la mer de Barents.

Un homme taiseux et une jeune fille boudeuse sillonnent le Caucase russe à bord d’un vieux van rouge à bout de course. Lentement on comprend qu’ils sont père et fille et qu’ils s’arrêtent dans des villages reculés pour y projeter sur un écran blanc des films et y vendre sous le manteau des DVD interdits. Leur errance les mènera sur les bords de la mer de Barents. La vie n’est pas facile pour Isra’a et son mari Ahmed qui, faute de toucher le salaire que lui doit la télévision publique en est réduit à faire le taxi à Aden, dans le sud du Yemen. Les conséquences de la guerre civile se font encore sentir dans l’ancienne capitale, dévastée par les bombes : l’eau n’est pas rétablie, les coupures d’électricité sont fréquentes, des checkpoints se sont multipliés dans les rues. Le propriétaire de l’appartement que Isra’a et Ahmed occupent avec leurs trois enfants souhaite récupérer son bien et leur a donné leur préavis. Faute de service public de l’enseignement, le couple doit inscrire ses enfants dans une école privée sans en avoir les moyens. Cerise sur le gâteau : Isra’a est encore tombée enceinte.

La vie n’est pas facile pour Isra’a et son mari Ahmed qui, faute de toucher le salaire que lui doit la télévision publique en est réduit à faire le taxi à Aden, dans le sud du Yemen. Les conséquences de la guerre civile se font encore sentir dans l’ancienne capitale, dévastée par les bombes : l’eau n’est pas rétablie, les coupures d’électricité sont fréquentes, des checkpoints se sont multipliés dans les rues. Le propriétaire de l’appartement que Isra’a et Ahmed occupent avec leurs trois enfants souhaite récupérer son bien et leur a donné leur préavis. Faute de service public de l’enseignement, le couple doit inscrire ses enfants dans une école privée sans en avoir les moyens. Cerise sur le gâteau : Isra’a est encore tombée enceinte.