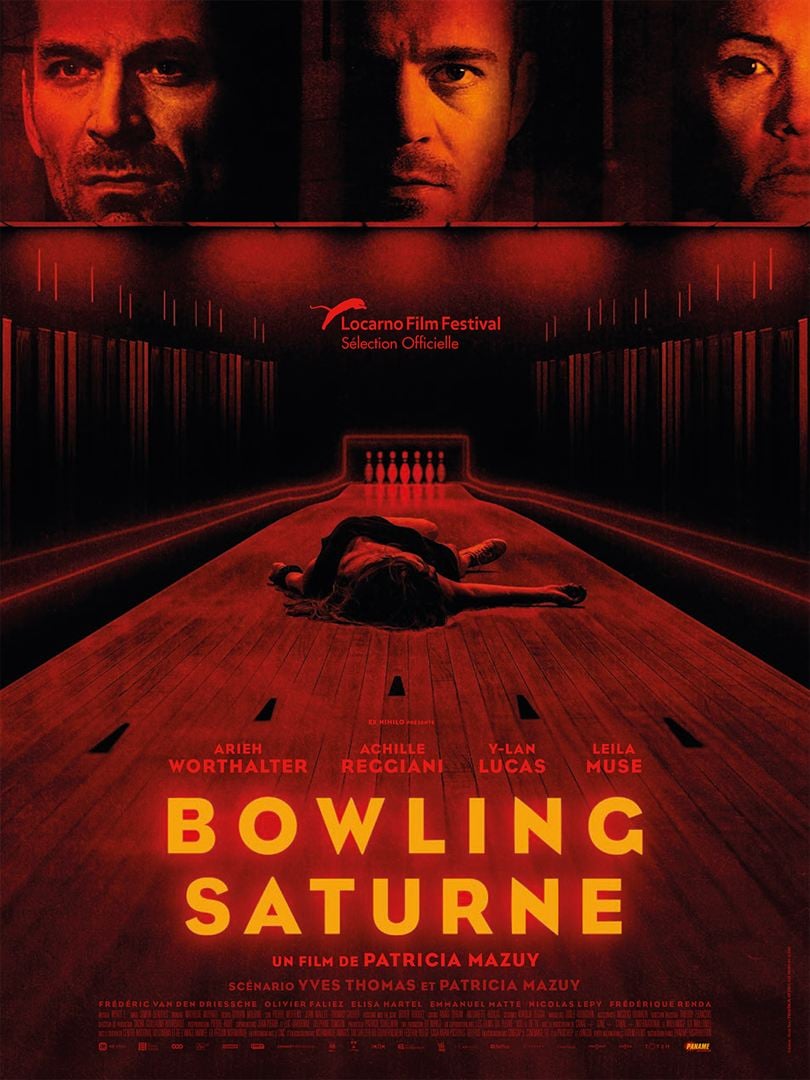

À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré.

À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré.

Sélectionné à Locarno, Bowling Saturne est un film dérangeant interdit aux moins de seize ans qui montre frontalement une violence sombre, animale, d’autant plus inquiétante et menaçante que le film postule qu’elle est tapie au fond de chacun d’entre nous et peut surgir à tout moment. Il est l’oeuvre de Patricia Mazuy, une cinéaste confirmée dont les précédentes réalisations (Saint-Cyr, Sport de filles, Paul Sanchez est revenu !) ne laissaient en rien augurer un tel changement de pied.

Son sujet, qui louche vers la tragédie grecque en mettant en scène deux frères ennemis, ses partis pris esthétiques, avec ses filtres rouges et ses décors hyper-signifiants à l’extrême opposé du naturalisme (l’entrée du bowling filmée comme une bouche de l’enfer, l’appartement du père, véritable grotte cauchemardesque) et surtout sa thèse transgressive étaient tous très inspirants. Bowling Saturne nous livre vers sa vingtième minute sa scène la plus impressionnante, qui révèle l’identité du meurtrier que Guillaume poursuit et qui atteint l’acmé de la violence.

Mais hélas, Bowling Saturne, malgré ce programme hypnotisant, déçoit plus qu’il ne convainc. Ce n’est pas tant sa violence qui révulse que, finalement, son manque d’originalité. Le film pâtit d’un scénario lourdement prévisible et d’un manque désespérant de rythme ; il s’étire sur près de deux heures ; il est desservi par son interprétation calamiteuse : le refus de faire jouer tout visage connu – sinon peut-être celui de Arieh Worthalter – ne se serait justifié qu’à condition de confier ces rôles à des acteurs autrement solides et dirigés. Dommage…

Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte.

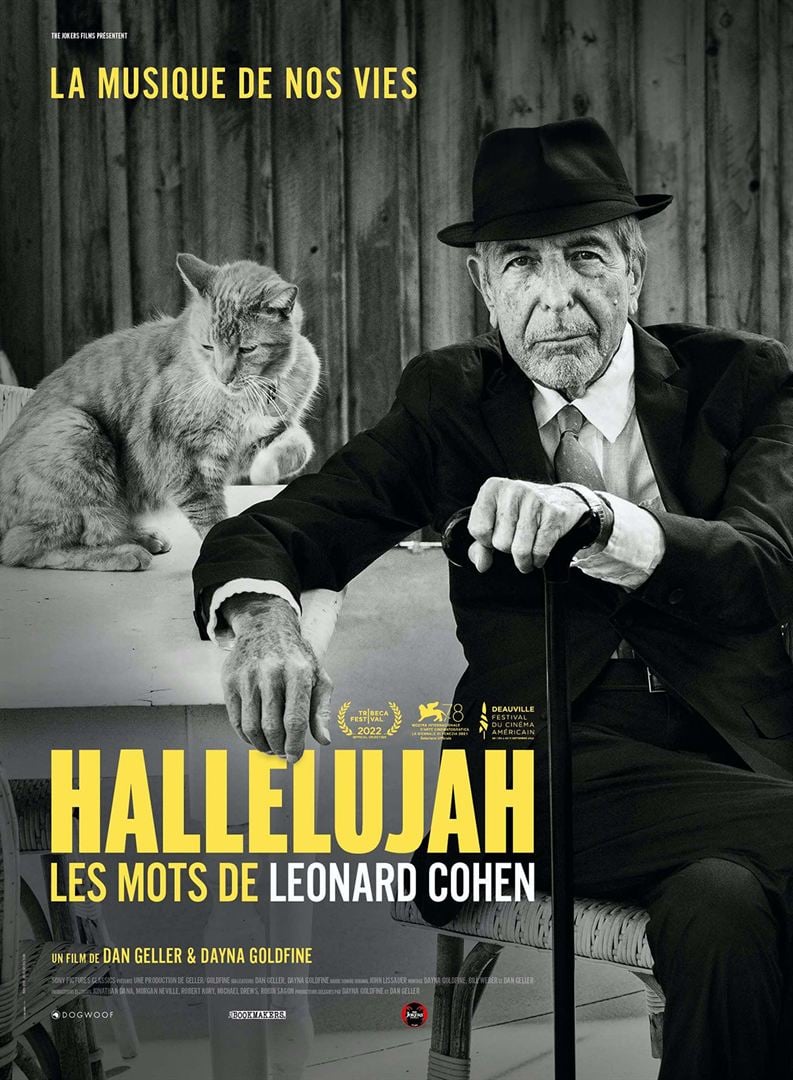

Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte. Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière.

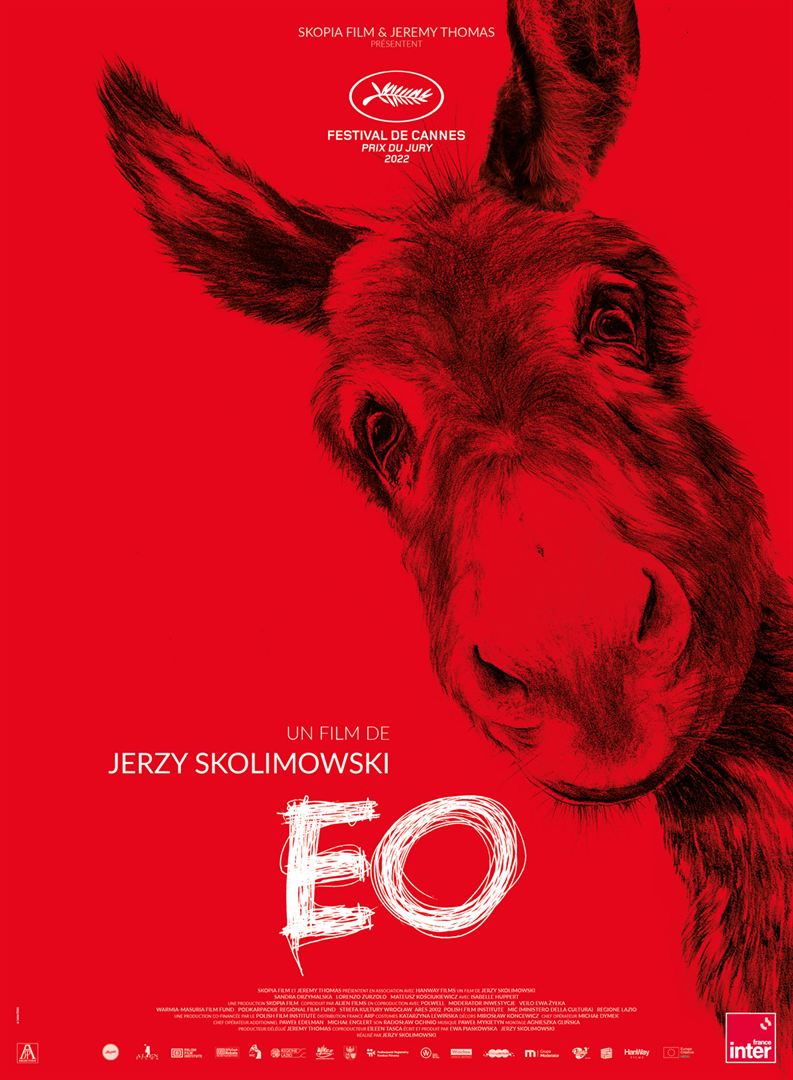

Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière. EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert).

EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert). Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais.

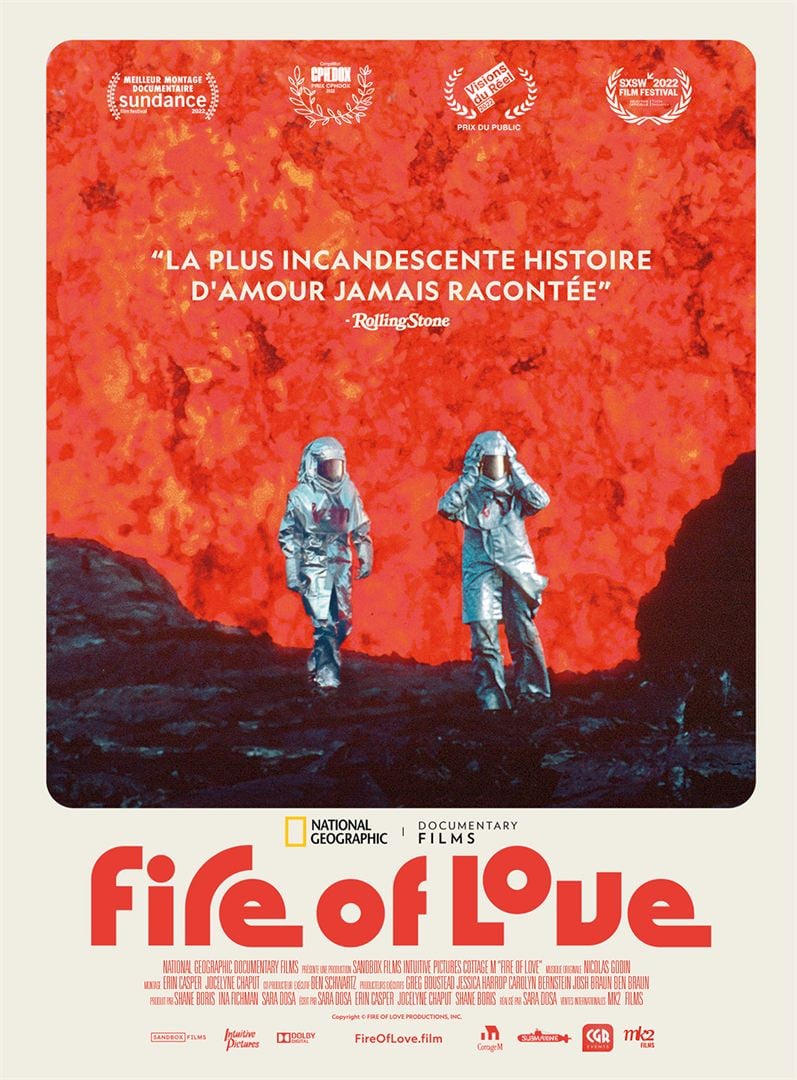

Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais. Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption.

Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption. Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète.

Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète. Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)…

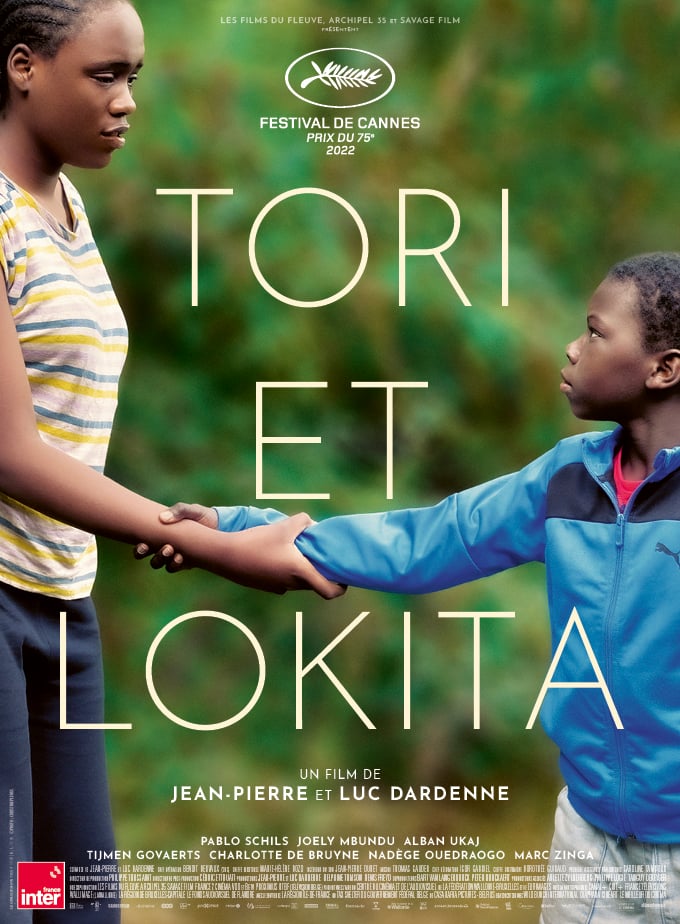

Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)… Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita.

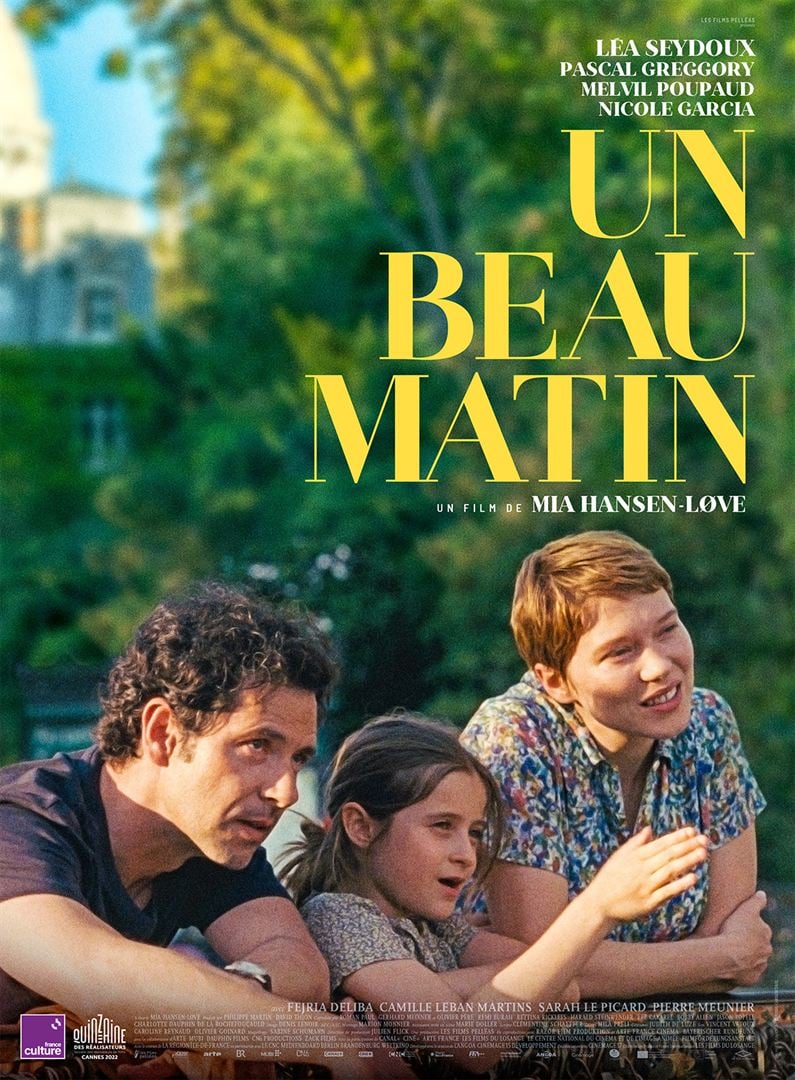

Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita. Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque.

Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque.