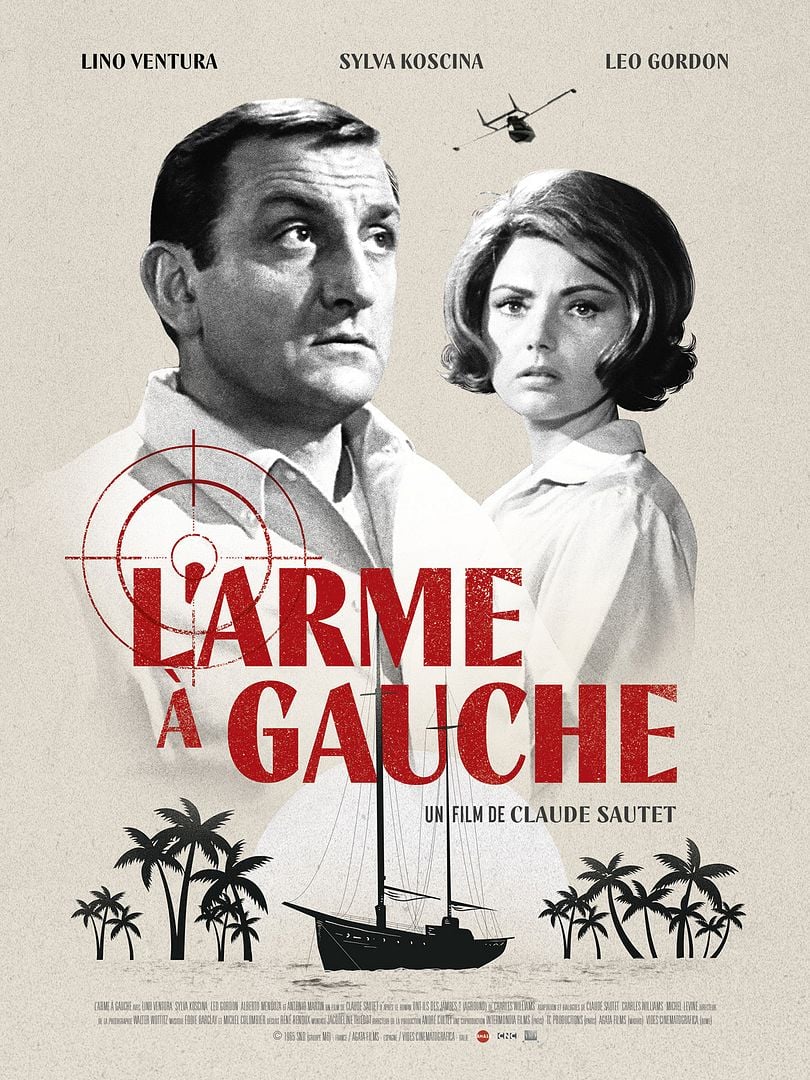

Jacques Cournot (Lino Ventura) est un navigateur au long cours appelé à Saint-Domingue pour y expertiser un yacht, le Dragoon, avant son achat par un riche homme d’affaires dirigeant d’une société pharmaceutique. Il est en fait le dupe de trafiquants d’armes qui, une fois l’expertise réalisée, s’emparent du bateau et voguent vers l’Amérique du sud. Pour aider la propriétaire, Rae Osborne (Sylva Koscina), Cournot accepte de partir à la recherche du navire avec l’aide d’un de ses amis aviateurs. Il le retrouve échoué sur un banc de sable

Jacques Cournot (Lino Ventura) est un navigateur au long cours appelé à Saint-Domingue pour y expertiser un yacht, le Dragoon, avant son achat par un riche homme d’affaires dirigeant d’une société pharmaceutique. Il est en fait le dupe de trafiquants d’armes qui, une fois l’expertise réalisée, s’emparent du bateau et voguent vers l’Amérique du sud. Pour aider la propriétaire, Rae Osborne (Sylva Koscina), Cournot accepte de partir à la recherche du navire avec l’aide d’un de ses amis aviateurs. Il le retrouve échoué sur un banc de sable

En 1965, Claude Sautet se cherche encore. Il deviendra dix ans plus tard l’entomologiste des années Giscard, le peintre de la bourgeoisie française des années 70, avec ses chefs d’œuvre : César et Rosalie, Mado, Une histoire simple… Il fait ses premières armes dans le cinéma noir de série B, comme c’était la mode à l’époque.

L’Arme à gauche m’a fait penser à Plein Soleil de René Clément, adapté de Patricia Highsmith. La raison en est sans doute son cadre à la fois exotique et claustrophobe. Toute la seconde moitié de L’Arme à gauche se déroule en effet dans le Dragoon. J’ai pensé aussi à Calme blanc de Philip Noyce – qui révéla Nicole Kidman. Quelle ne fut ma surprise de découvrir que ces deux films étaient l’un comme l’autre des adaptations du même auteur de polar américain Charles Williams : Aground (1961) et Dead Calm (1963).

L’Arme à gauche est un film tout entier construit à la gloire de son acteur principal. Lino Ventura est en 1965 au sommet de sa gloire. Il vient de tourner Les Tontons flingueurs et Les Barbouzes. Il a quarante-six ans à peine et est encore dans la force de l’âge. Dans les rues moites de Saint-Domingue, il ne quitte jamais son élégant costume cravate. Il ne le quitte pas non plus quand il monte à bord du Dragoon. Tout au plus retire-t-il sa cravate et ses richelieus pour plonger. Il incarne une virilité brute et taiseuse qui était encore de rigueur à l’époque et qui a bien évolué, pour le meilleur ou pour le pire selon l’opinion qu’on s’en fait.

L’Arme à gauche n’est pas un chef d’œuvre inoubliable et n’avait aucune ambition à l’être. Mais c’est un excellent film dont toute la seconde partie réussit, avec une étonnante économie de moyens, à nous tenir en haleine.

Simone Barbès (Ingrid Bourgoin) est ouvreuse dans un cinéma porno de la rue de la Gaîté, près de la gare Montparnasse, qui voit défiler une faune hétéroclite de vieux pervers, de messieurs distingués, de resquilleurs inventifs et de voyageurs pressés qui tuent le temps en attendant leur prochain train. Son travail achevé, elle se rend dans un bar lesbien pour y attendre son amoureuse qui la fait lanterner. De guerre lasse, à l’aube blanchissante, Simone rentre à pied chez elle. Un croupier en voiture (Michel Delahaye) s’arrête sur les Grands Boulevards pour la reconduire.

Simone Barbès (Ingrid Bourgoin) est ouvreuse dans un cinéma porno de la rue de la Gaîté, près de la gare Montparnasse, qui voit défiler une faune hétéroclite de vieux pervers, de messieurs distingués, de resquilleurs inventifs et de voyageurs pressés qui tuent le temps en attendant leur prochain train. Son travail achevé, elle se rend dans un bar lesbien pour y attendre son amoureuse qui la fait lanterner. De guerre lasse, à l’aube blanchissante, Simone rentre à pied chez elle. Un croupier en voiture (Michel Delahaye) s’arrête sur les Grands Boulevards pour la reconduire.

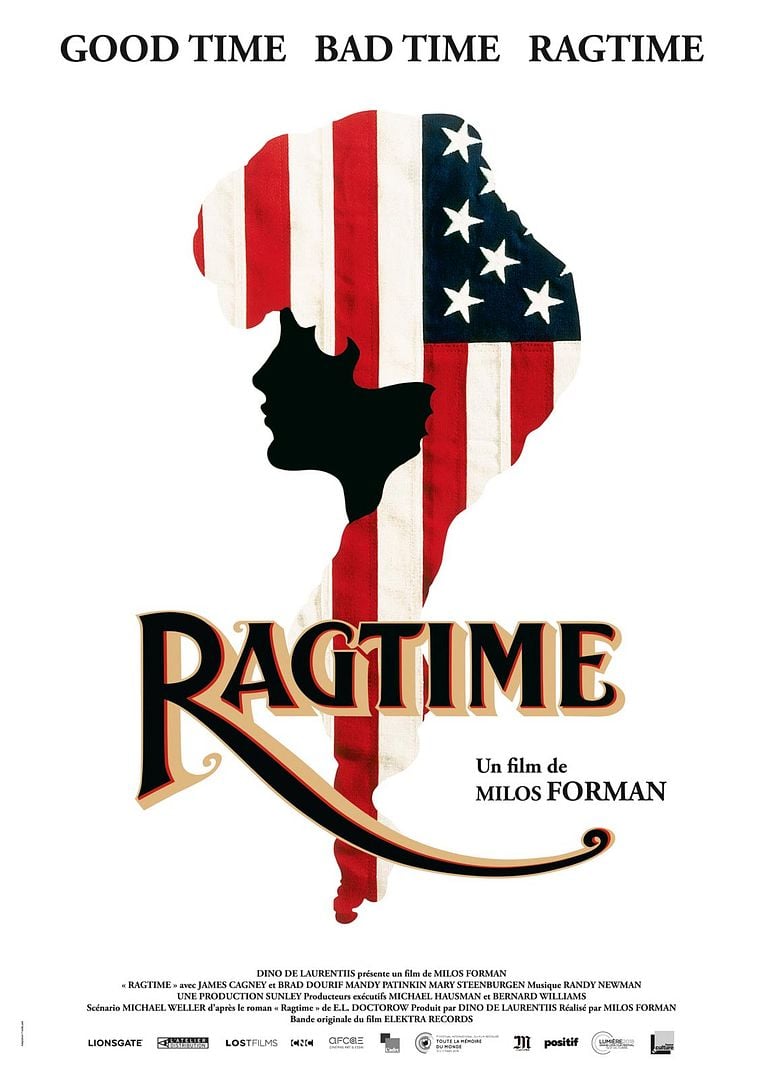

Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.

Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.