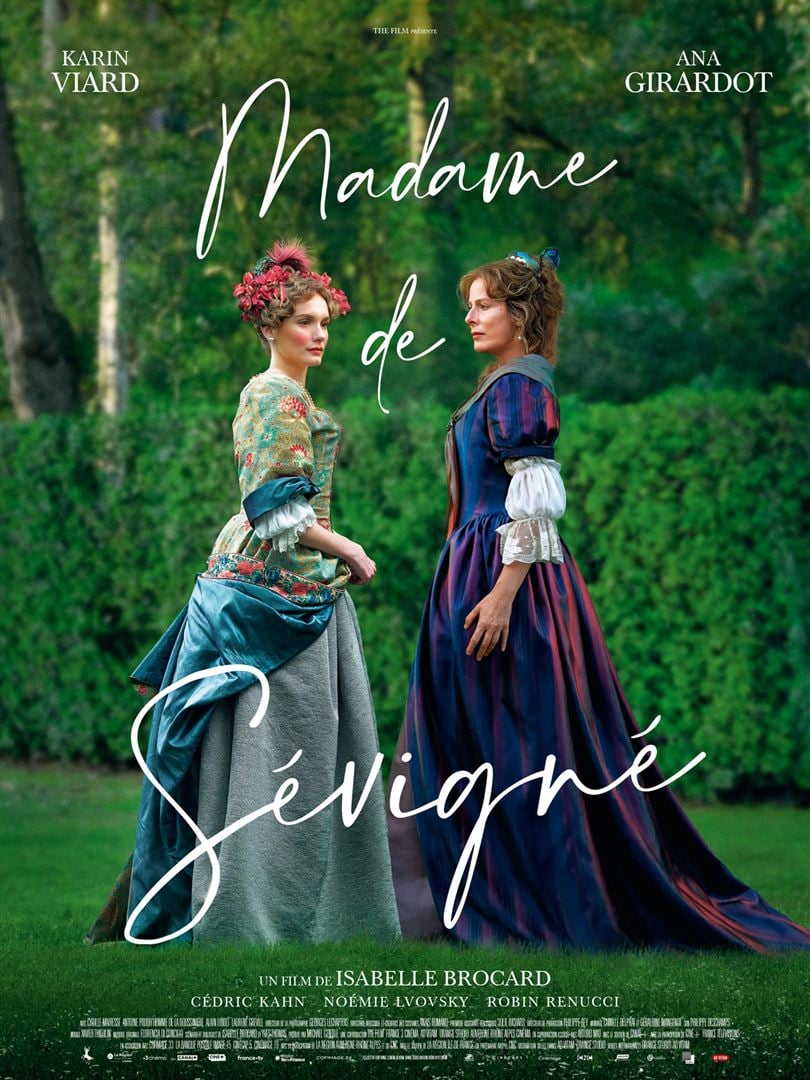

Madame de Sévigné fut une observatrice acérée de la vie à la Cour de Louis XIV. Sa correspondance, qui n’avait pas vocation à être rendue publique, en porte le témoignage et acquit très vite une célébrité méritée.

Madame de Sévigné fut une observatrice acérée de la vie à la Cour de Louis XIV. Sa correspondance, qui n’avait pas vocation à être rendue publique, en porte le témoignage et acquit très vite une célébrité méritée.

L’attachement qu’elle porta à sa fille fut longtemps mis à son crédit. Il rompait avec la froideur sinon le détachement avec lequel les enfants, notamment dans la haute noblesse, étaient élevés à l’époque, soit que leur mortalité très forte interdît qu’on s’y attachât, soit qu’une abondante domesticité en assumât l’essentiel de l’éducation. Un féminisme avant-gardiste sinon anachronique soulignait combien Marie de Sévigné était attachée à l’indépendance et à l’épanouissement de sa fille.

Mais une relecture plus récente a dévoilé une mère plus possessive qu’aimante qui ne supporte pas l’éloignement de sa fille et sa dépendance à son mari, le comte de Grignan, qu’elle accuse de tous les maux.

C’est à cette peinture d’une mère toxique que s’attache le film d’Isabelle Brocard, qui en a co-écrit le scénario. Karin Viard, qui nous épargne les tics et les tocs dans lesquels elle s’est parfois laissé enfermer, y interprète une femme d’une intelligence, d’une sensibilité, mais aussi d’une détermination hors du commun. Rien ne lui résiste, sinon peut-être cette fille à laquelle une mère trop aimante voue un trop-plein d’amour. Le personnage de Françoise, comtesse de Grignan, interprétée par Ana Girardot, m’a semblé plus complexe que celui, monomaniaque, de sa mère : si Françoise manque de tomber dans la folie, est-ce de la faute de sa mère ? ou bien présentait-elle elle-même un terrain propice ?

J’ai aimé l’élégance de ce film, sa langue, ses costumes, ses décors. J’ai aimé Noémie Lvovsky qui se fait décidément une spécialité à apparaître pendant quelques scènes dans des seconds rôles toujours marquants (Jeanne du Barry, La Grande Magie, Youssef Salem a du succès…). Mais j’ai trouvé que, une fois posés le couple mère-fille et la tension qui l’anime, aussi intéressant soit-il, le film n’avait plus grand-chose à dire et faisait du surplace.

Seuls survivants du clan des Atréides, après le raid victorieux des Harkonnen sur Arrakeen, la capitale de la planète Arrakis, Paul (Timothée Chalamet) et Jessica sa mère (Rebecca Ferguson) se sont réfugiés chez les Fremen, un peuple qui habite la partie méridionale, désertique et inhospitalière, de la planète. Ils y préparent leur revanche.

Seuls survivants du clan des Atréides, après le raid victorieux des Harkonnen sur Arrakeen, la capitale de la planète Arrakis, Paul (Timothée Chalamet) et Jessica sa mère (Rebecca Ferguson) se sont réfugiés chez les Fremen, un peuple qui habite la partie méridionale, désertique et inhospitalière, de la planète. Ils y préparent leur revanche. Jeune courtier à la City de Londres, Nicholas Winton se rendit à Prague à l’hiver 1938. Il y découvrit avec horreur le dénuement dans lequel y vivaient les réfugiés fuyant les persécutions nazies. Il mobilisa toute son énergie à travers le Comité britannique pour les réfugiés de Tchécoslovaquie (BCRC) pour organiser le départ vers l’Angleterre de plusieurs centaines d’enfants. Son héroïsme désintéressé resta longtemps ignoré jusqu’à sa révélation lors d’une émission télévisée en 1988 qui rassembla les enfants qu’il avait sauvés d’une mort certaine.

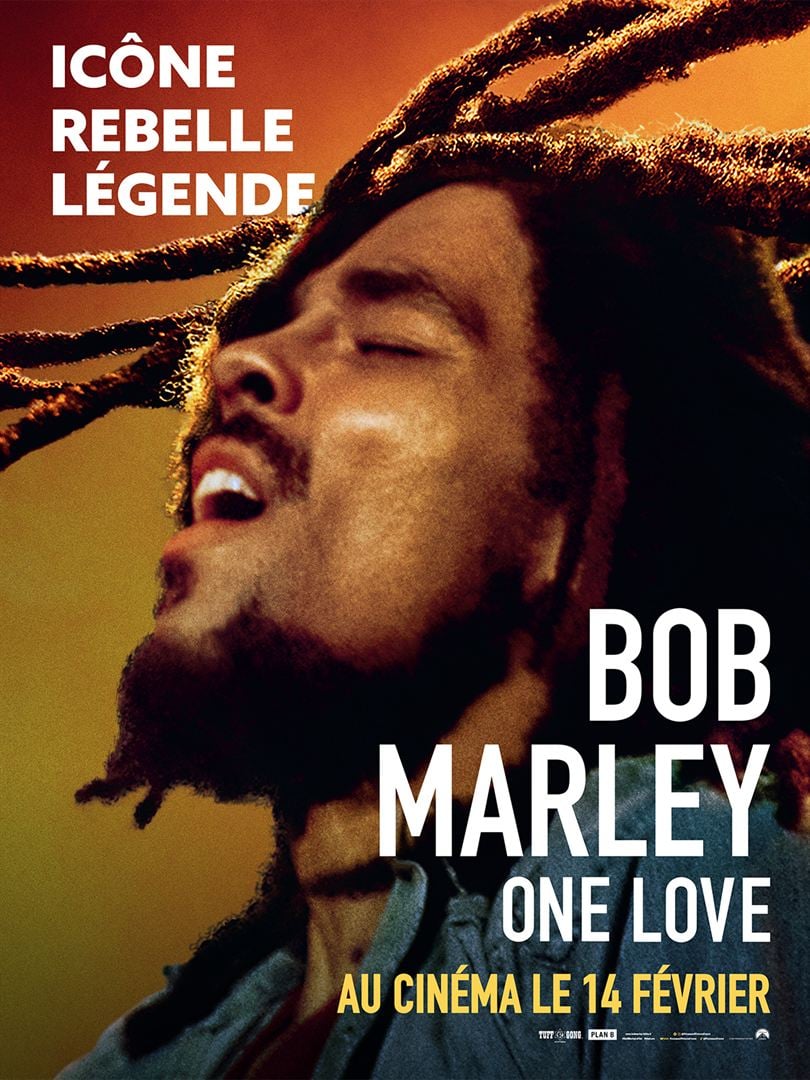

Jeune courtier à la City de Londres, Nicholas Winton se rendit à Prague à l’hiver 1938. Il y découvrit avec horreur le dénuement dans lequel y vivaient les réfugiés fuyant les persécutions nazies. Il mobilisa toute son énergie à travers le Comité britannique pour les réfugiés de Tchécoslovaquie (BCRC) pour organiser le départ vers l’Angleterre de plusieurs centaines d’enfants. Son héroïsme désintéressé resta longtemps ignoré jusqu’à sa révélation lors d’une émission télévisée en 1988 qui rassembla les enfants qu’il avait sauvés d’une mort certaine. Icône de la musique reggae, apôtre du mouvement rasta, Bob Marley n’avait pas encore eu droit à son biopic. C’est chose faite sous la supervision sourcilleuse de sa veuve et de son fils qui ont veillé à ce que sa mémoire ne soit pas ternie. Le résultat est très lisse.

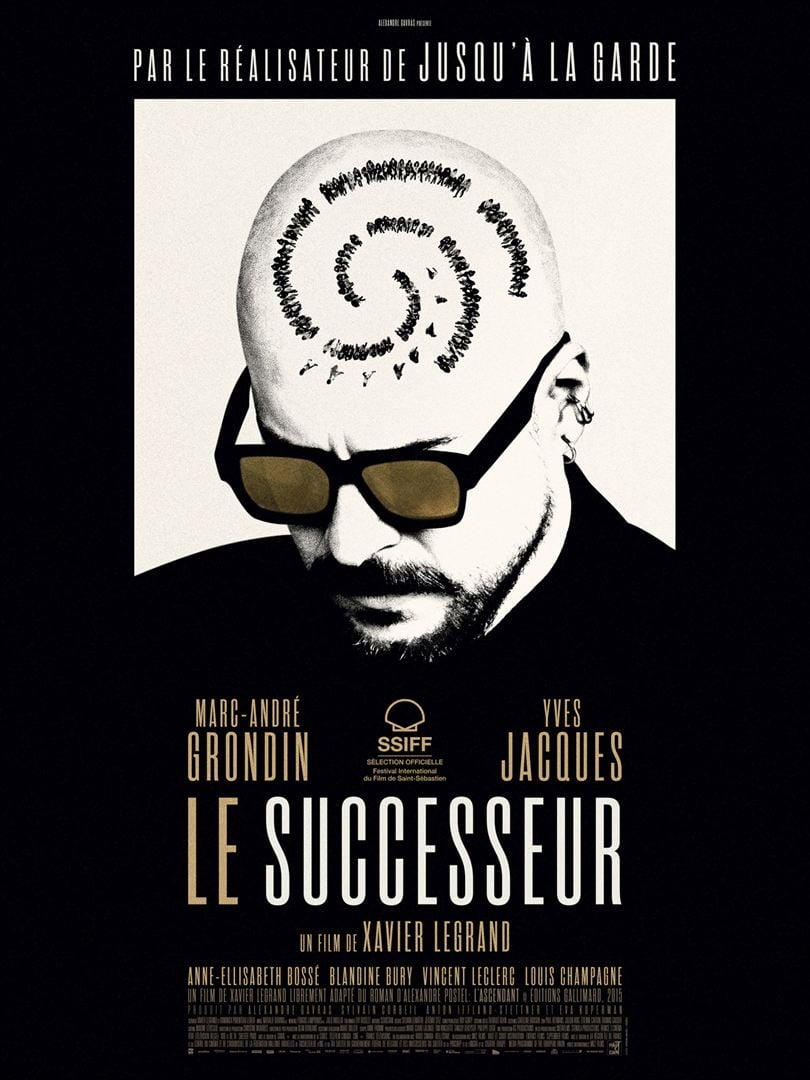

Icône de la musique reggae, apôtre du mouvement rasta, Bob Marley n’avait pas encore eu droit à son biopic. C’est chose faite sous la supervision sourcilleuse de sa veuve et de son fils qui ont veillé à ce que sa mémoire ne soit pas ternie. Le résultat est très lisse. Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir.

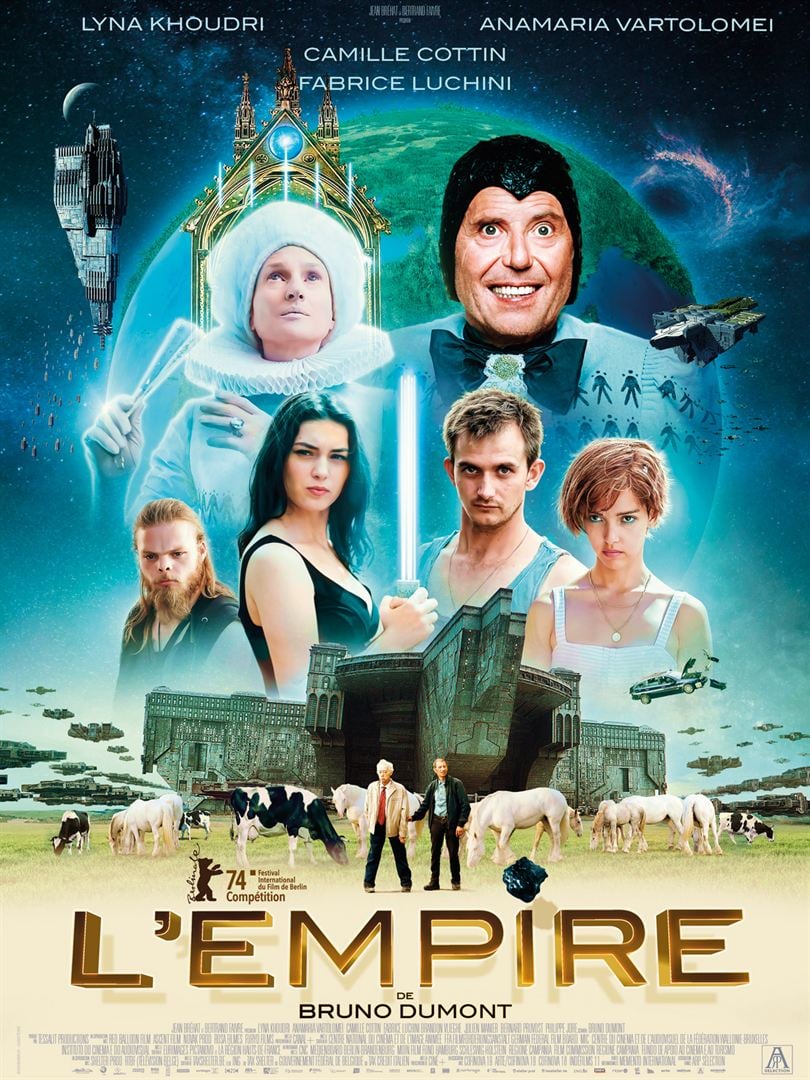

Ellias Barnès (Marc-André Grondin) est la star montante de la haute couture parisienne. Ce jeune Québécois a coupé tous les ponts avec ses origines. Mais son passé se rappelle à lui quand on lui apprend le décès de son père. Il doit rentrer à Montréal pour organiser ses obsèques et vider sa maison. Il n’imaginait pas ce qu’il allait y découvrir. Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini).

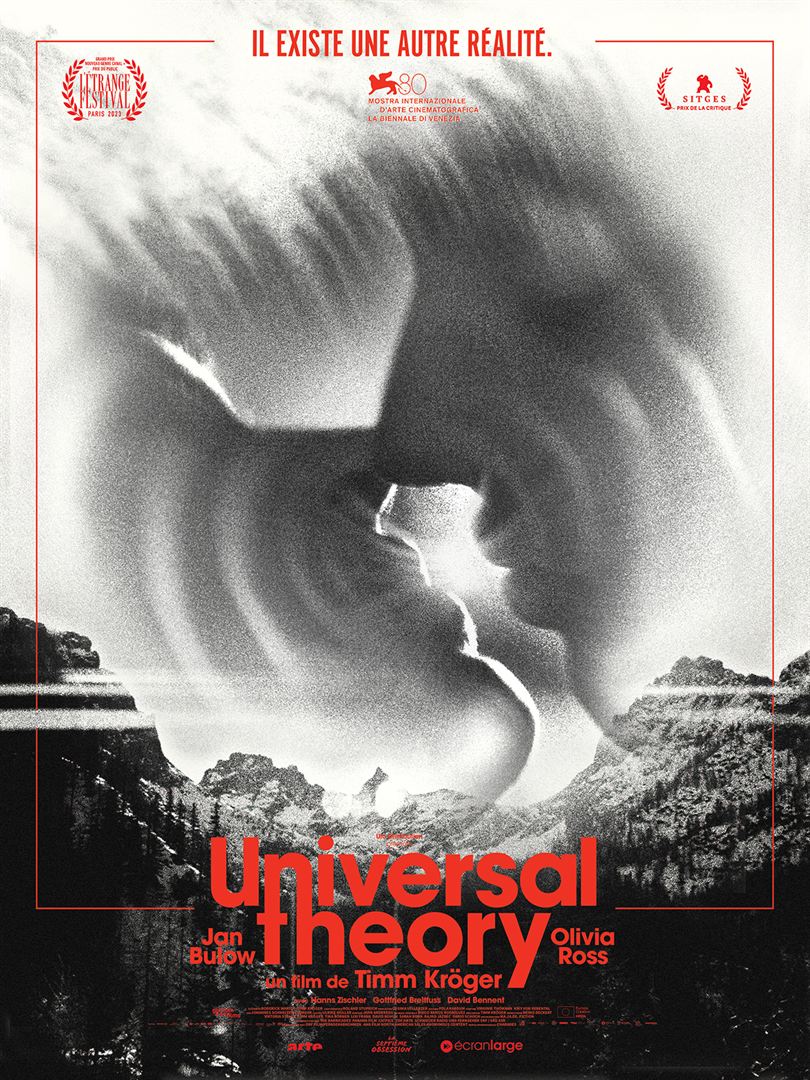

Jony, un pêcheur du Boulonnais, élève avec l’aide de sa mère son gamin, Freddy. Il n’a pas conscience que le bambin doté de pouvoirs surnaturels est appelé à gouverner le monde et que sa présence va provoquer la bataille titanesque des forces du Bien, dirigées par la Reine (Camille Cottin), et du Mal entraînées par Belzébuth en personne (Fabrice Luchini). Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges.

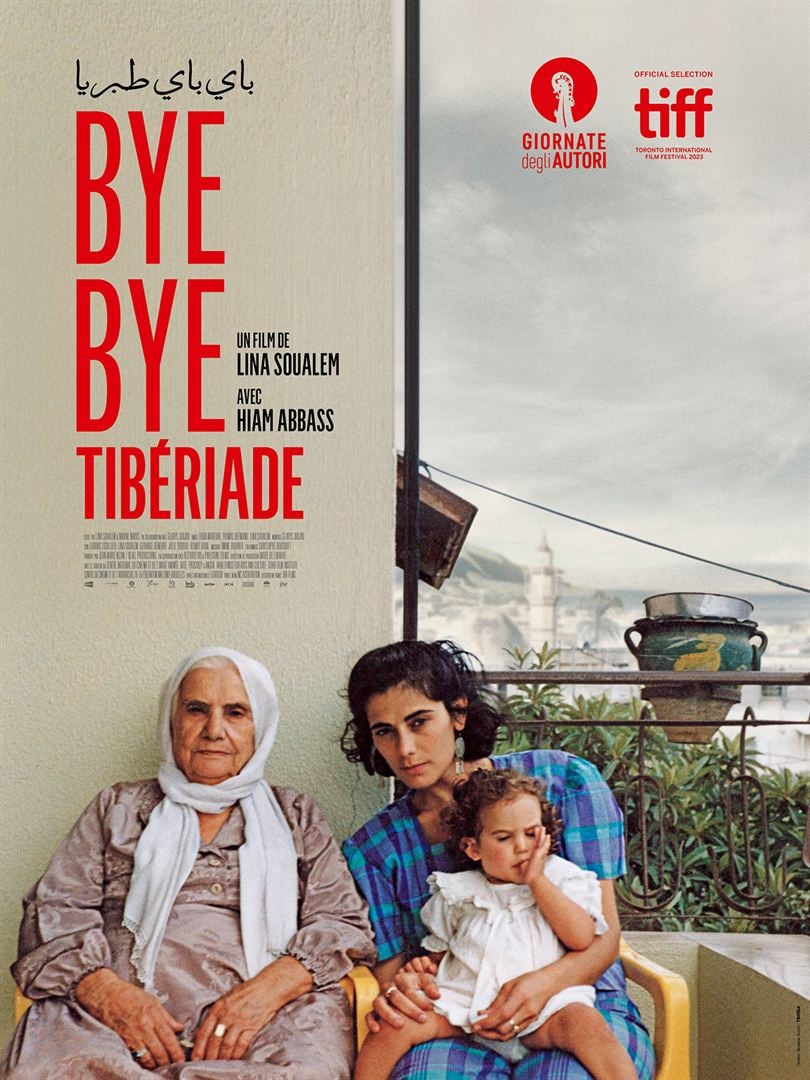

Johannes Leinert présente en 1974 à la télévision allemande son livre La Théorie du tout. Il raconte un épisode de sa vie qui s’est déroulé douze ans plus tôt dans les Grisons, où le jeune Johannes, alors doctorant en physique quantique, avait participé avec son directeur de thèse à un congrès international. Ce congrès avait été marqué par une série d’épisodes mystérieux, à commencer par la défection de son principal intervenant. Johannes y avait fait la connaissance de Maria (Olivia Ross), une pianiste aux dons étranges. Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français.

Lina Soualem plonge dans les archives familiales pour raconter l’histoire de sa mère Hiam Abbas, née en Palestine en 1960. Sa grand-mère, Um Ali, avait dû fuir Tibériade en 1948 lors de la création d’Israël. Sa maison détruite, sa famille éclatée (l’une de ses filles s’est retrouvée en Syrie dont elle ne put jamais revenir), elle s’installa à Deir Hanna, à mi-chemin entre Acre et Tibériade. C’est là que vécut Nemat, sa mère, qu’elle y devint institutrice, qu’elle y fonda une famille bientôt riche de dix enfants. Hiam, la quatrième, se sentait étouffer dans ce milieu patriarcal. Elle partit le plus vite possible étudier la photographie à Haïfa, avant d’intégrer une troupe de théâtre à Jérusalem, de se marier contre la volonté de ses parents avec un Anglais et d’aller vivre à Londres avant de s’installer à Paris en 1989, sans parler un mot de français. Mambar Pierrette élève seule ses deux garçons à Douala au Cameroun. Sa vieille mère malade lui est à charge. Elle exerce ses talents de couturière dans une petite échoppe où défilent ses clients. Mais le sort s’acharne sur elle.

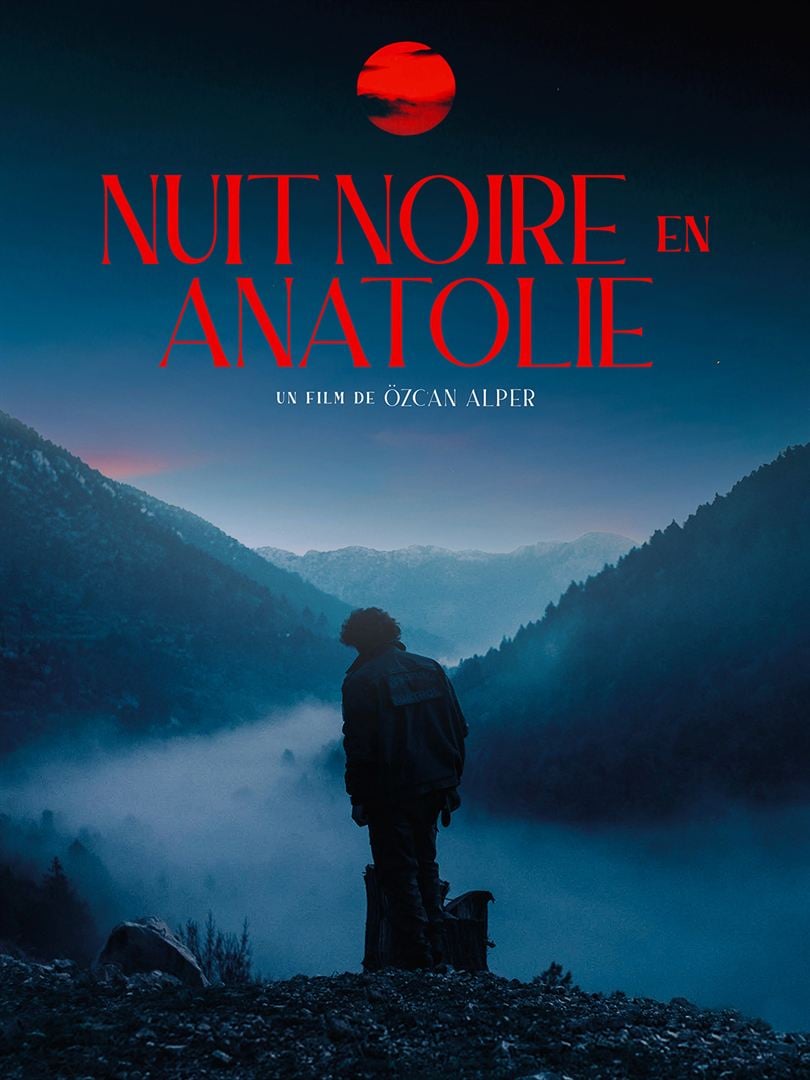

Mambar Pierrette élève seule ses deux garçons à Douala au Cameroun. Sa vieille mère malade lui est à charge. Elle exerce ses talents de couturière dans une petite échoppe où défilent ses clients. Mais le sort s’acharne sur elle. Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées.

Sept ans après un drame dont le spectateur apprendra lentement les détails, Ishak revient dans son village natal où sa vieille mère se meurt. Son retour rouvre des plaies mal cicatrisées.