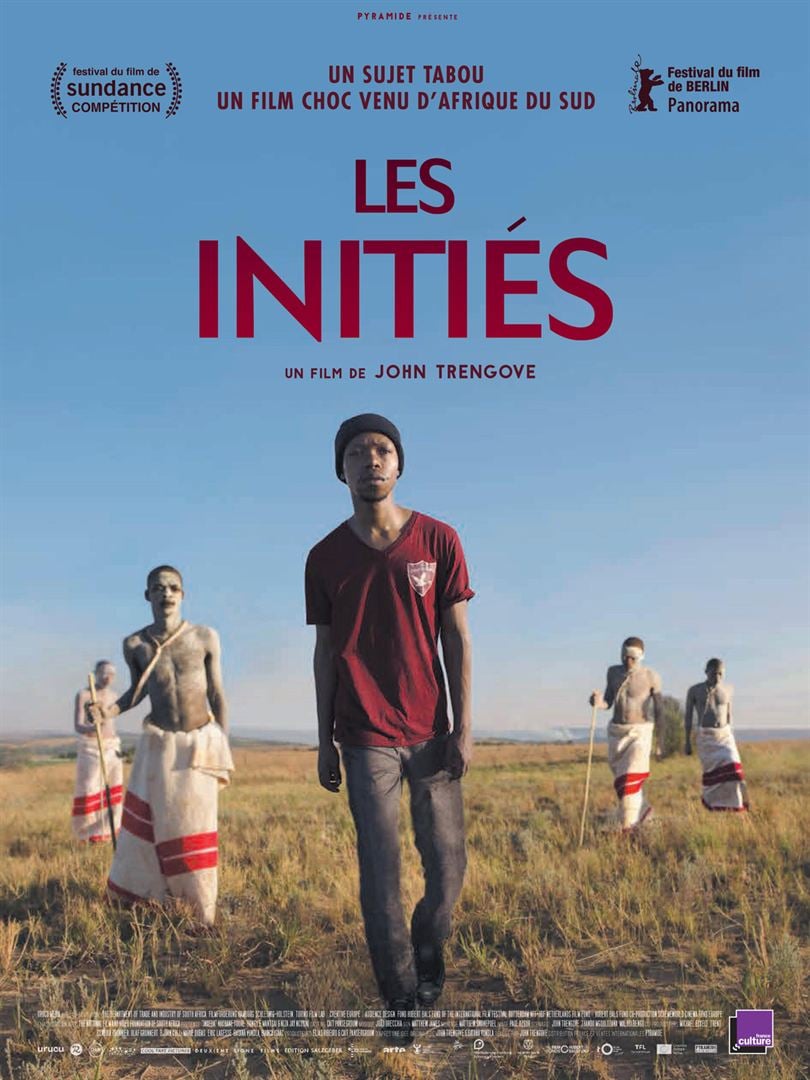

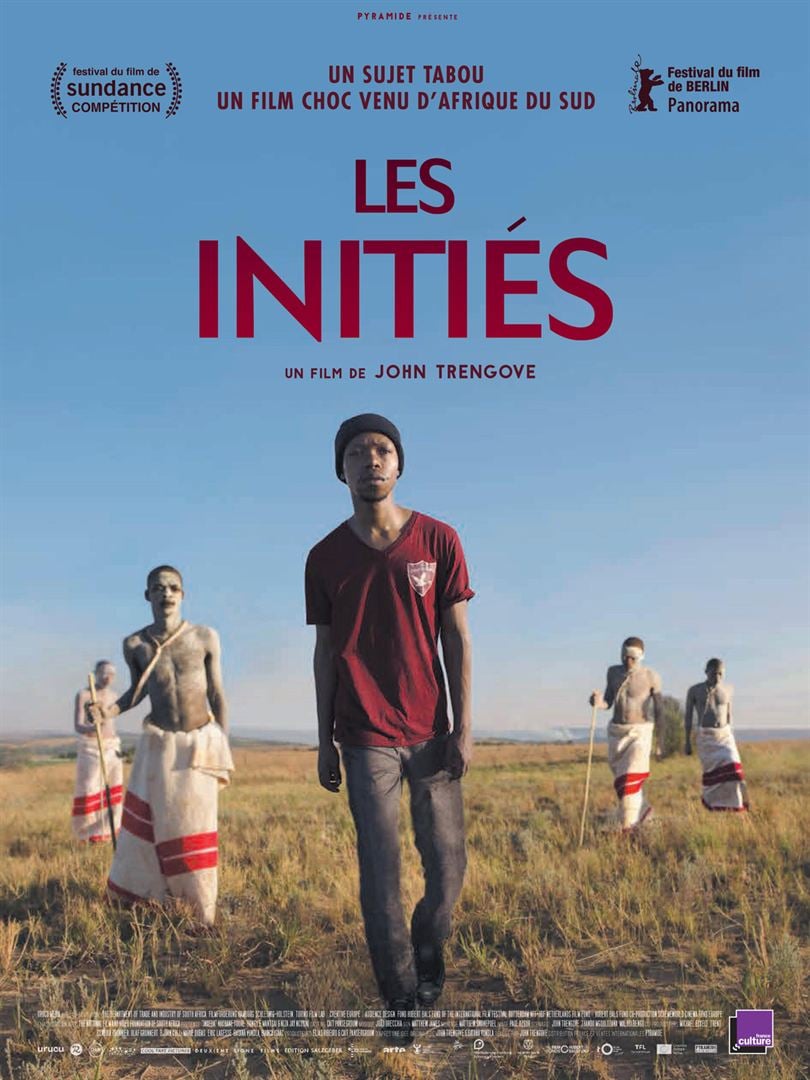

De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois.

De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois.

Comme chaque année, Xolani, un ancien initié devenu instructeur, y participe. C’est l’occasion pour lui de retrouver discrètement un autre instructeur dont il est amoureux. Mais un des initiés a compris la nature de leur liaison clandestine.

Le premier film de John Trengove est terriblement dépaysant. Il documente une pratique toujours vivace dans certaines parties d’Afrique du sud qu’on croirait tout droit sortie d’un traité d’ethnologie : les rites d’initiation des jeunes circoncis. Les silhouettes longilignes des jeunes hommes, torses nus, le corps anonymisé par une couche d’argile sont profondément poétiques.

Mais Les Initiés n’est pas un film nostalgique sur des traditions perdues. En filmant ces rites, John Trengove souligne leur archaïsme. Le camp de base des jeunes est accessible en voiture. Les espaces soi-disant désertiques où ils se retirent sont sillonnés par des lignes à haute tension. Comme si la modernité avait peu à peu grignoté l’espace jadis réservé aux traditions.

John Trengove a eu besoin de nourrir ce documentaire d’une histoire. L’homosexualité de ces héros lui en fournit le prétexte. Dans un cénacle dont la réunion a pour objectif l’affirmation par ces hommes de leur virilité, l’homosexualité est une tare inadmissible. C’est paradoxalement le seul lieu où Xolani et son amant peuvent se retrouver.

« Ce qui se passe dans la montagne reste dans la montagne ». On pense bien sûr à Brokeback Mountain de Ang Lee. Mais Les Initiés n’en a pas la douceur. Les scènes d’amour y sont filmées comme des scènes de combat. Et sa conclusion fait froid dans le dos – alors que celle du film d’Ang Lee arrachait des sanglots.

Pourquoi dès lors ne lui donner qu’une seule étoile ? A cause d’une caméra inutilement épileptique qui se complaît dans des plans sous-exposés. A cause d’une intrigue qui tourne rapidement en rond et dont l’épilogue ne suffit pas à lui donner suffisamment de chair.

La bande-annonce

J’ai vu à l’été 2015 à sa sortie dans une salle déserte ce film en mal de spectateurs.

J’ai vu à l’été 2015 à sa sortie dans une salle déserte ce film en mal de spectateurs.

Get Out nous est arrivé d’Amérique précédé d’une réputation élogieuse. Film à petit budget, carton au box office, Get Out a battu des recors de rentabilité.

Get Out nous est arrivé d’Amérique précédé d’une réputation élogieuse. Film à petit budget, carton au box office, Get Out a battu des recors de rentabilité. Un beau matin, Pierre quitte Paul. Pourquoi ? pour quoi ? Il prend la route à bord de son Alfa Roméo avec pour seul guide une application Internet qui lui permet de faire des rencontres d’un soir. Utilisant la même application, son amant part à sa recherche.

Un beau matin, Pierre quitte Paul. Pourquoi ? pour quoi ? Il prend la route à bord de son Alfa Roméo avec pour seul guide une application Internet qui lui permet de faire des rencontres d’un soir. Utilisant la même application, son amant part à sa recherche. Edward Yang est décédé en 2007. Avec Hou Hsiao-Hsien et Tsai min-Lang, il avait incarné la Nouvelle vague du cinéma taïwanais. Son œuvre reste méconnu, mis à part Yi Yi, son dernier film. Taipei Story, son deuxième film, daté de 1985, était resté inédit en France jusqu’à sa sortie sur nos écrans le mois dernier.

Edward Yang est décédé en 2007. Avec Hou Hsiao-Hsien et Tsai min-Lang, il avait incarné la Nouvelle vague du cinéma taïwanais. Son œuvre reste méconnu, mis à part Yi Yi, son dernier film. Taipei Story, son deuxième film, daté de 1985, était resté inédit en France jusqu’à sa sortie sur nos écrans le mois dernier. Dans une petite ville du nord-est de la Roumanie, Victor Purice exploite le cinéma Dacia. Avec deux employées, il essaie contre vents et marées de remplir sa salle.

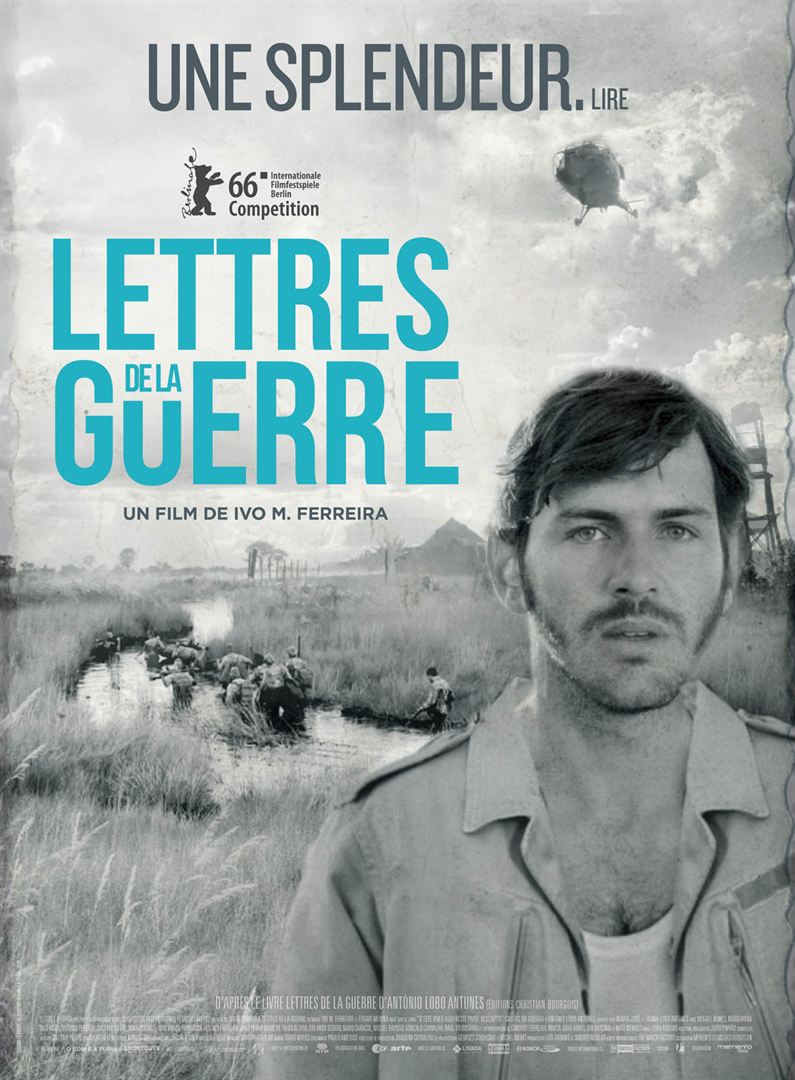

Dans une petite ville du nord-est de la Roumanie, Victor Purice exploite le cinéma Dacia. Avec deux employées, il essaie contre vents et marées de remplir sa salle. L’écrivain Antonio Lobo Antunes a été enrôlé en Angola en 1971, durant la dernière guerre de décolonisation livrée par le Portugal salazariste. À cette occasion, il a écrit chaque jour à sa femme des lettres qui viennent d’être publiées en recueil.

L’écrivain Antonio Lobo Antunes a été enrôlé en Angola en 1971, durant la dernière guerre de décolonisation livrée par le Portugal salazariste. À cette occasion, il a écrit chaque jour à sa femme des lettres qui viennent d’être publiées en recueil. La belle occasion a la simplicité d’un conte.

La belle occasion a la simplicité d’un conte.

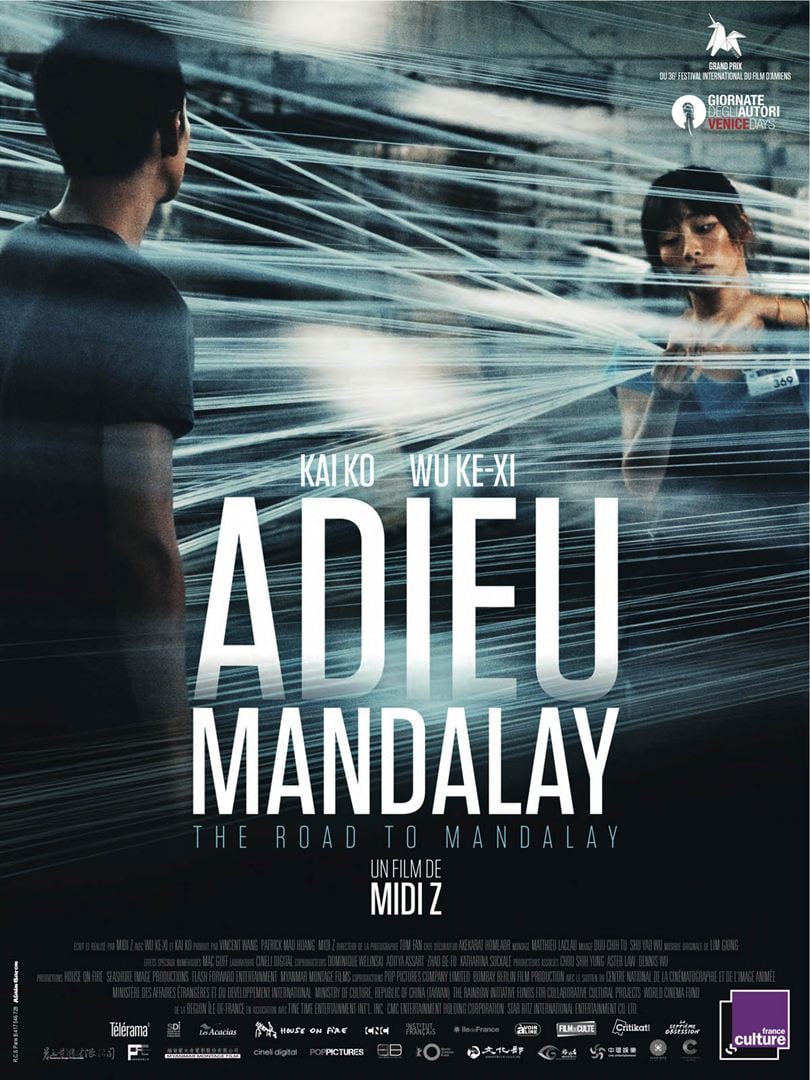

Adieu Mandalay est un quasi-documentaire sur ces Chinois de Birmanie qui quittent leur pays pour une vie meilleure.

Adieu Mandalay est un quasi-documentaire sur ces Chinois de Birmanie qui quittent leur pays pour une vie meilleure. De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois.

De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois.