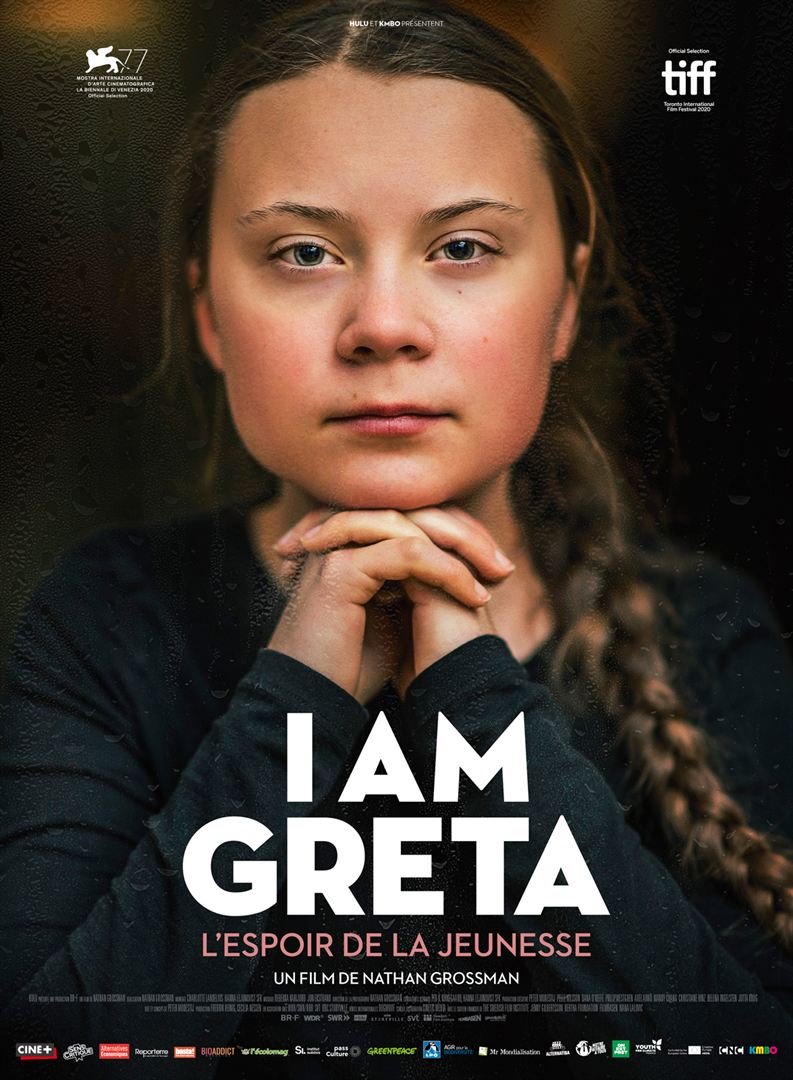

Greta Thunberg est devenue une icone. Sa photo a fait le tour du monde. Son combat contre le réchauffement climatique est connu de tous. Elle suscite des réactions radicales : certains la considèrent comme un modèle, d’autres au contraire comme une enfant manipulée qu’il faudrait renvoyer à ses études.

Greta Thunberg est devenue une icone. Sa photo a fait le tour du monde. Son combat contre le réchauffement climatique est connu de tous. Elle suscite des réactions radicales : certains la considèrent comme un modèle, d’autres au contraire comme une enfant manipulée qu’il faudrait renvoyer à ses études.

Nathan Grossman, un documentariste, la suit depuis que Greta a décidé en août 2018, à quinze ans à peine, de faire grève tous les vendredis en posant son cartable devant le parlement suédois pour dénoncer l’inaction de la classe politique. Il aurait été intéressant d’analyser comment cette action individuelle a pu faire tâche d’huile et comment la timide collégienne est devenue une star mondiale en l’espace de quelques mois.

La caméra de Nathan, Grossman a le défaut de ne prendre aucun recul par rapport à son sujet et de se borner à l’accompagner dans ses déplacements. On suit donc Greta à Katowice, à la COP24, à Paris, où elle rencontre Emmanuel Macron (qui ne semble pas vraiment savoir sur quel pied danser face à cette gamine si sérieuse), à Bruxelles où elle inspire d’autres jeunes en colère et intervient devant le Parlement européen et à New York à l’Assemblée générale des Nations-Unies qu’elle ralliera en bateau, au terme d’une traversée éprouvante, par refus d’emprunter l’avion trop polluant. Autour d’elle, rien ni personne, sinon son père qui l’accompagne et l’entoure de son attention bienveillante : aucun assistant, aucune équipe de recherche, aucun service de communication

À toutes ces tribunes, Greta – car comme toutes les icônes (Marilyn, Elvis, Johnny…), son prénom suffit à la désigner – assène le même discours plein de rage. Le documentaire de Nathan Grossman a beau durer plus d’une heure trente, on n’en apprendra pas grand chose sinon quelques formules plus ou moins répétitives. Pour Greta, la lutte contre le réchauffement climatique est une urgence qu’aucune excuse ne saurait esquiver. Elle incombe à nos dirigeants que, dans un même mouvement paradoxal, elle stigmatise (son désormais fameux « How dare you ? ») et elle exhorte.

Le documentaire de Nathan Grossman ne prétend pas à l’objectivité. Il assume d’être du côté de Greta, sinon de verser carrément dans l’hagiographie. Si les critiques, parfois cinglantes, adressées à la jeune fille, sont évoquées, c’est moins pour les réfuter que pour montrer le calme avec lequel elles sont accueillies (son père prend des cours de premier secours pour pouvoir aider sa fille si elle était blessée). Si le starsystem dans lequel Greta est aspirée est montré, c’est pour souligner la lucidité avec laquelle cette soudaine célébrité est vécue par la jeune fille et par son père qui n’aspirent qu’à l’anonymat disent-ils.

On ressort de ce documentaire avec la satisfaction d’avoir levé un voile sur l’intimité de cette jeune fille iconique, mais avec le soupçon qu’on ne nous en ait montré que ce qu’une communication bien huilée pouvait accepter de révéler.

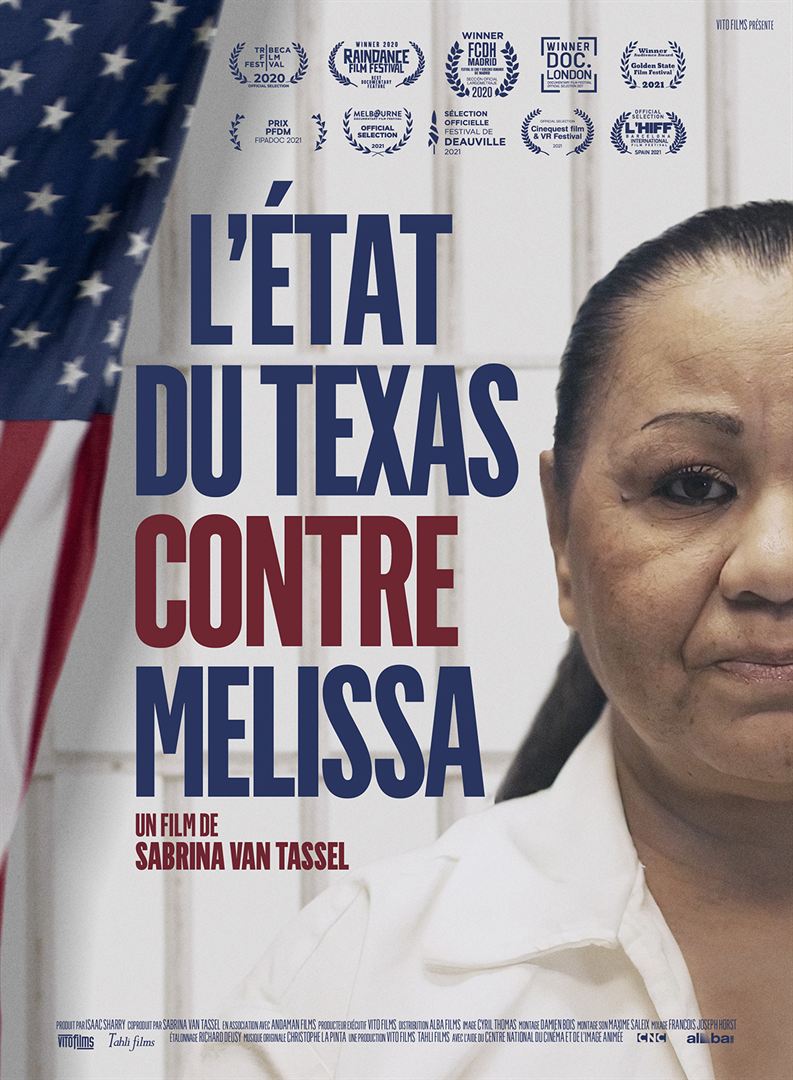

En février 2007, Mariah Lucio, une gamine de deux ans à peine, meurt soudainement, le corps recouvert d’ecchymoses. Sa mère, Melissa, une toxicomane au chômage, est immédiatement suspectée de maltraitance et d’infanticide. Après une nuit d’interrogatoire, elle avoue son crime. Un procès expéditif la condamne à mort. La documentariste franco-américaine Sabrina Van Tassel la rencontre dans le couloir de la mort et décide de rouvrir l’enquête.

En février 2007, Mariah Lucio, une gamine de deux ans à peine, meurt soudainement, le corps recouvert d’ecchymoses. Sa mère, Melissa, une toxicomane au chômage, est immédiatement suspectée de maltraitance et d’infanticide. Après une nuit d’interrogatoire, elle avoue son crime. Un procès expéditif la condamne à mort. La documentariste franco-américaine Sabrina Van Tassel la rencontre dans le couloir de la mort et décide de rouvrir l’enquête. Mary (Joanna Scanlan) est anglaise. Elle est tombée très jeune, dans les années 70, amoureuse de Ahmed, un immigré pakistanais. Elle s’est convertie à l’Islam pour l’épouser et aura vécu quarante ans avec lui, formant un couple uni et heureux. Ahmed, capitaine de ferry, fait l’aller-retour chaque jour entre Douvres et Calais. Un soir, il décède brutalement à son domicile.

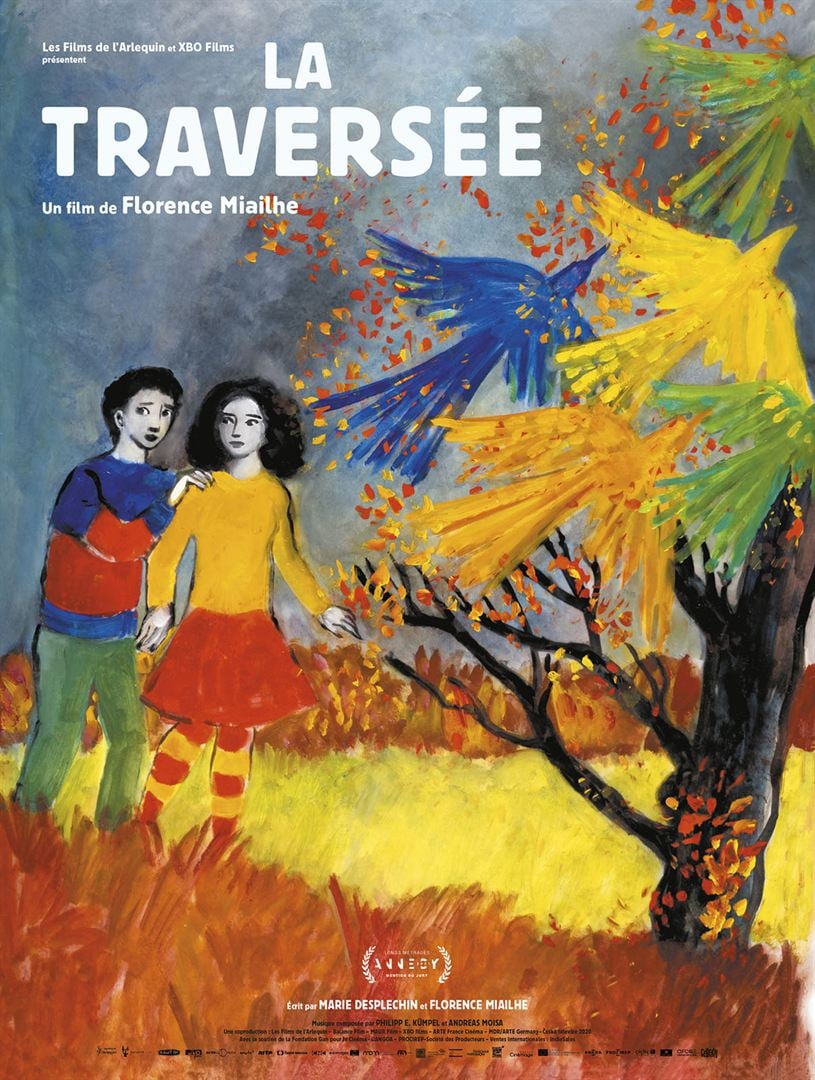

Mary (Joanna Scanlan) est anglaise. Elle est tombée très jeune, dans les années 70, amoureuse de Ahmed, un immigré pakistanais. Elle s’est convertie à l’Islam pour l’épouser et aura vécu quarante ans avec lui, formant un couple uni et heureux. Ahmed, capitaine de ferry, fait l’aller-retour chaque jour entre Douvres et Calais. Un soir, il décède brutalement à son domicile. Kyona et Adriel sont à peine sortis de l’enfance et doivent prendre le chemin de l’exil après que leur village a été la cible de persécutions. Brutalement séparés de leurs parents, pris dans une rafle, ils échouent dans une grande ville où ils trouvent refuge au milieu d’autres enfants perdus. Leur long exode vers un pays plus clément sera ponctué d’épisodes heureux ou malheureux : une traversée périlleuse, un cirque accueillant, la prison….

Kyona et Adriel sont à peine sortis de l’enfance et doivent prendre le chemin de l’exil après que leur village a été la cible de persécutions. Brutalement séparés de leurs parents, pris dans une rafle, ils échouent dans une grande ville où ils trouvent refuge au milieu d’autres enfants perdus. Leur long exode vers un pays plus clément sera ponctué d’épisodes heureux ou malheureux : une traversée périlleuse, un cirque accueillant, la prison…. Emmanuèle (Sophie Marceau) a toujours entretenu des relations compliquées avec son père André (André Dussollier), un homme égoïste et cruel. Pourtant, c’est elle qui se précipite à son chevet quand il est frappé par un AVC qui le laisse à moitié paralysé. Et c’est vers elle qu’il se tourne pour lui demander de l’aider à mourir. Avec sa sœur Pascale (Géraldine Pailhas), elle va essayer de le faire revenir sur sa décision.

Emmanuèle (Sophie Marceau) a toujours entretenu des relations compliquées avec son père André (André Dussollier), un homme égoïste et cruel. Pourtant, c’est elle qui se précipite à son chevet quand il est frappé par un AVC qui le laisse à moitié paralysé. Et c’est vers elle qu’il se tourne pour lui demander de l’aider à mourir. Avec sa sœur Pascale (Géraldine Pailhas), elle va essayer de le faire revenir sur sa décision. Jennifer Vogel (Dylan Penn) revient sur sa relation compliquée avec son père, John Vogel (Sean Penn), un mythomane pathologique. Il a exercé sur elle et sur son frère Nick une séduction toxique pendant leur enfance, que peinait à contrebalancer une mère alcoolique et démissionnaire. Il a disparu à leur adolescence, les laissant sans protection avec un beau-père abusif. Devenue journaliste, Jennifer a retrouvé sa trace pour découvrir les mystères qu’il cachait.

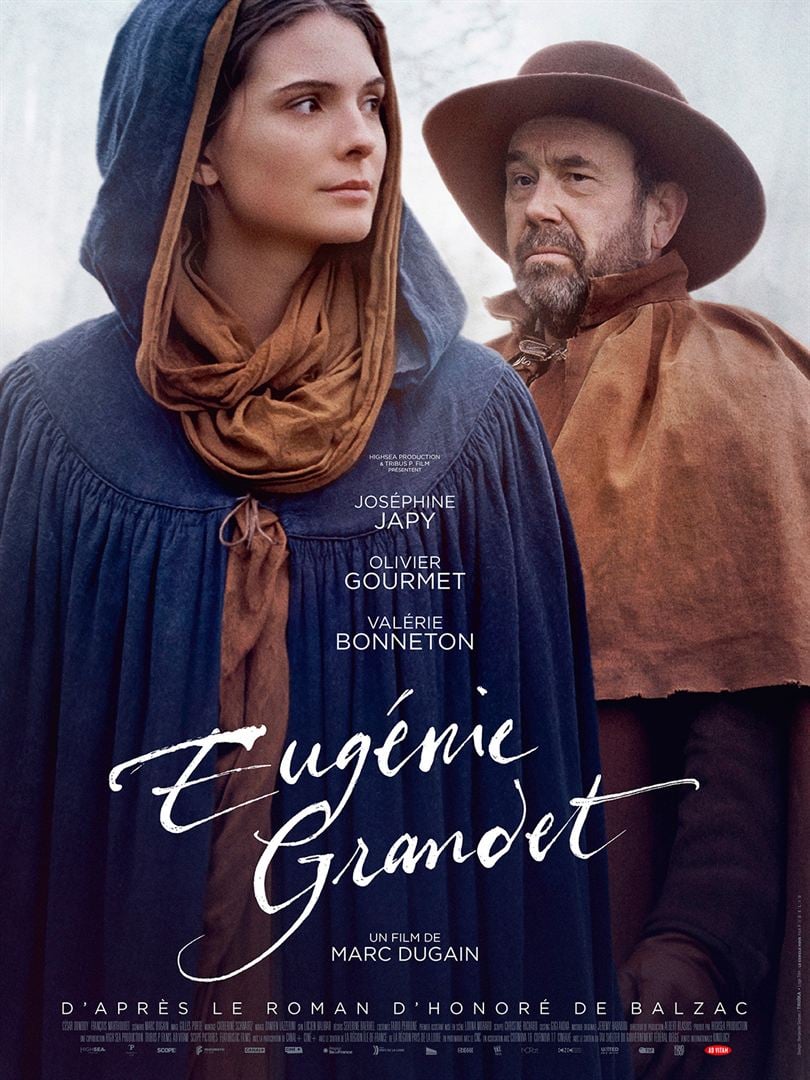

Jennifer Vogel (Dylan Penn) revient sur sa relation compliquée avec son père, John Vogel (Sean Penn), un mythomane pathologique. Il a exercé sur elle et sur son frère Nick une séduction toxique pendant leur enfance, que peinait à contrebalancer une mère alcoolique et démissionnaire. Il a disparu à leur adolescence, les laissant sans protection avec un beau-père abusif. Devenue journaliste, Jennifer a retrouvé sa trace pour découvrir les mystères qu’il cachait. Charles Grandet (Olivier Gourmet) est tonnelier à Saumur sous la Restauration. Son sens des affaires l’a conduit à amasser une fortune immense qui fait de sa fille, Eugénie (Joséphine Japy), le meilleur parti de la ville. Mais sa maladive avarice condamne sa famille à une vie austère et grise. Eugénie rêve de s’en échapper. L’arrivée de son cousin parisien, Charles Grandet, dont le père, acculé à la faillite, va bientôt se suicider, ouvre à la jeune fille de nouveaux horizons.

Charles Grandet (Olivier Gourmet) est tonnelier à Saumur sous la Restauration. Son sens des affaires l’a conduit à amasser une fortune immense qui fait de sa fille, Eugénie (Joséphine Japy), le meilleur parti de la ville. Mais sa maladive avarice condamne sa famille à une vie austère et grise. Eugénie rêve de s’en échapper. L’arrivée de son cousin parisien, Charles Grandet, dont le père, acculé à la faillite, va bientôt se suicider, ouvre à la jeune fille de nouveaux horizons. Damien (Damien Bonnard) est bipolaire. Il alterne des phases d’activité délirante et de catatonie qui obligent sa compagne, Leïla (Leïla Bekhti), à une vigilance de chaque instant. Le trio aimant qu’il forme avec son fils Amine (Gabriel Merz Chammah) y survivra-t-il ?

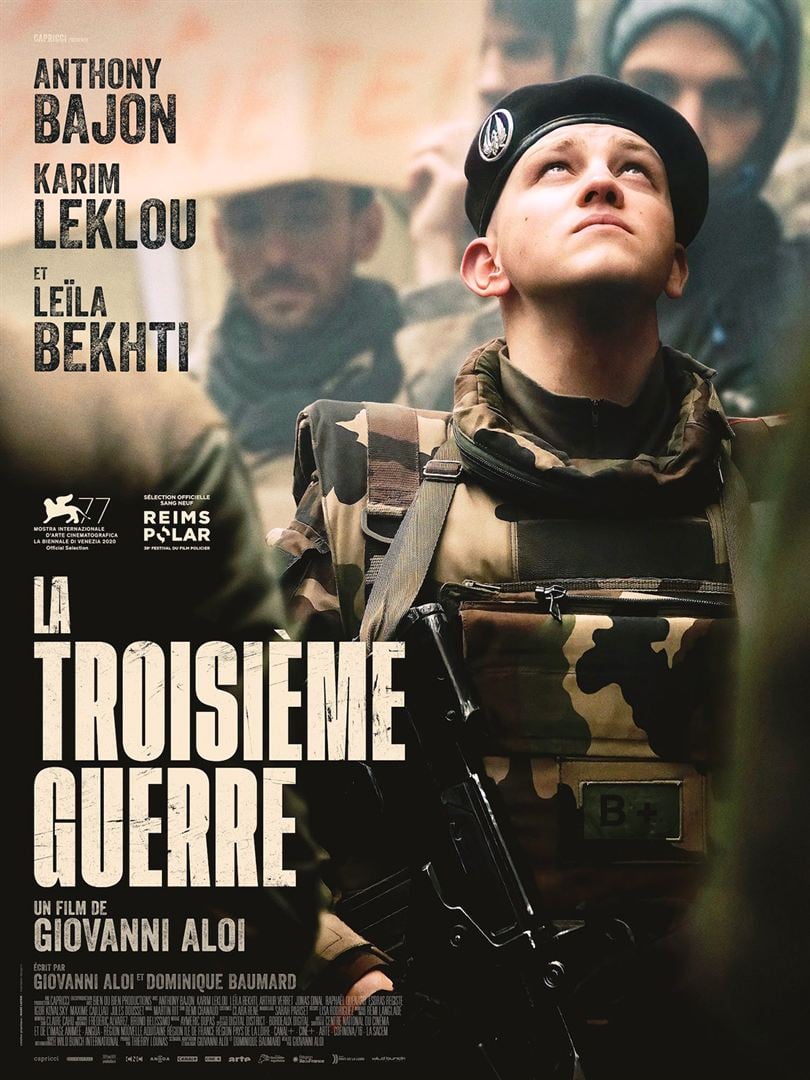

Damien (Damien Bonnard) est bipolaire. Il alterne des phases d’activité délirante et de catatonie qui obligent sa compagne, Leïla (Leïla Bekhti), à une vigilance de chaque instant. Le trio aimant qu’il forme avec son fils Amine (Gabriel Merz Chammah) y survivra-t-il ? Léo Corvard (Anthony Bajon) est un jeune engagé. Pour sa première mission, il doit arpenter les rues de Paris dans le cadre de l’opération Sentinelle. Un autre soldat d’origine maghrébine, Bentoumi (Karim Leklou), l’accompagne en se vantant de ses faits d’armes. Leur patrouille est dirigée par une femme, le sergent Yasmine (Leïla Bekhti).

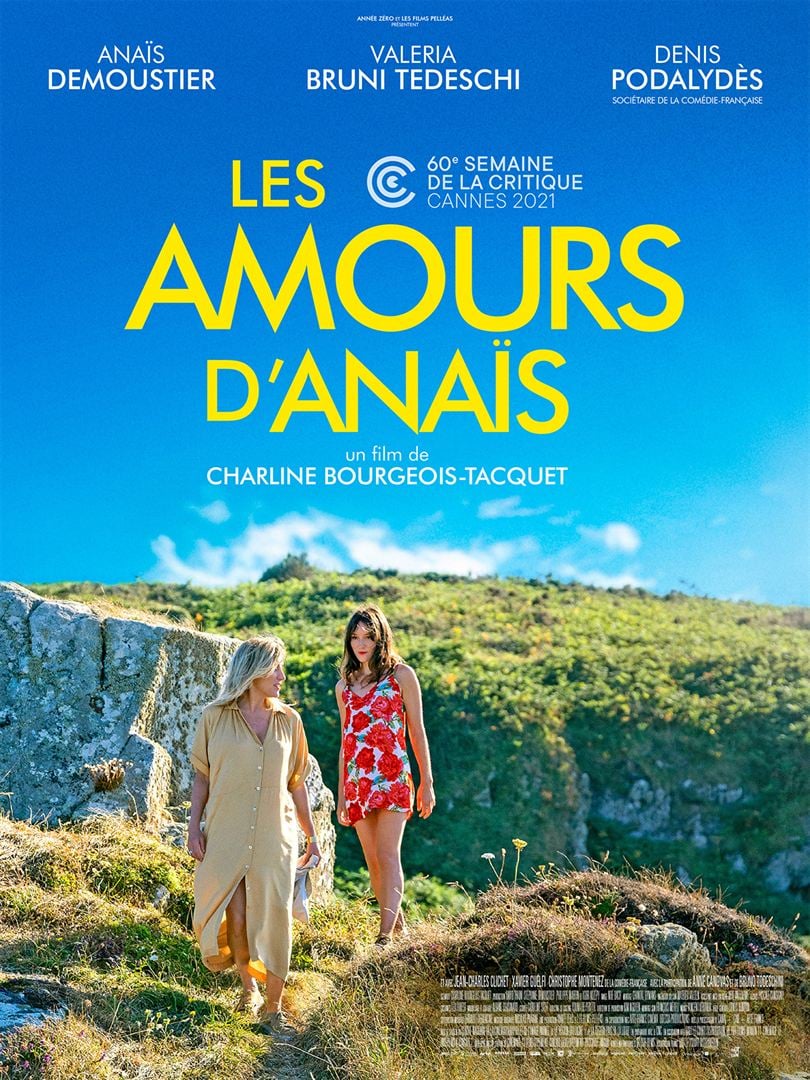

Léo Corvard (Anthony Bajon) est un jeune engagé. Pour sa première mission, il doit arpenter les rues de Paris dans le cadre de l’opération Sentinelle. Un autre soldat d’origine maghrébine, Bentoumi (Karim Leklou), l’accompagne en se vantant de ses faits d’armes. Leur patrouille est dirigée par une femme, le sergent Yasmine (Leïla Bekhti). Anaïs court… D’un rendez-vous à l’autre auxquels elle arrive systématiquement en retard : avec sa propriétaire qui aimerait qu’elle pose une alarme incendie et évite de faire exploser sa gazinière, avec son amoureux auquel elle annonce sans autre forme de procès qu’elle est enceinte mais qu’elle a décidé d’avorter, avec son directeur de thèse qui l’a embauchée pour l’aider à organiser un colloque mais qu’elle va laisser tomber sans vergogne

Anaïs court… D’un rendez-vous à l’autre auxquels elle arrive systématiquement en retard : avec sa propriétaire qui aimerait qu’elle pose une alarme incendie et évite de faire exploser sa gazinière, avec son amoureux auquel elle annonce sans autre forme de procès qu’elle est enceinte mais qu’elle a décidé d’avorter, avec son directeur de thèse qui l’a embauchée pour l’aider à organiser un colloque mais qu’elle va laisser tomber sans vergogne