Bryan Stevenson (Michael B. Jordan lancé par The Wire avant d’atteindre la célébrité avec Les 4 Fantastiques, Creed et Black Panther) est un jeune avocat fraîchement émoulu de Harvard. Tournant le dos à des emplois mieux rémunérés, il décide de s’installer dans l’Alabama pour y aider les plus démunis : les condamnés à mort qui attendent leur exécution dans le couloir de la mort après des procès souvent expéditifs. Avec le soutien d’une militante locale (Brie Larson, Oscar 2016 de la meilleur actrice pour son interprétation dans Room), il y prend la défense de Walter McMillian (Jamie Foxx, Oscar 2005 pour son rôle dans Ray), condamné à mort pour le meurtre d’une jeune femme. En reprenant l’enquête et en rassemblant les preuves, Bryan Stevenson acquiert bien vite la conviction de l’innocence de son client.

Bryan Stevenson (Michael B. Jordan lancé par The Wire avant d’atteindre la célébrité avec Les 4 Fantastiques, Creed et Black Panther) est un jeune avocat fraîchement émoulu de Harvard. Tournant le dos à des emplois mieux rémunérés, il décide de s’installer dans l’Alabama pour y aider les plus démunis : les condamnés à mort qui attendent leur exécution dans le couloir de la mort après des procès souvent expéditifs. Avec le soutien d’une militante locale (Brie Larson, Oscar 2016 de la meilleur actrice pour son interprétation dans Room), il y prend la défense de Walter McMillian (Jamie Foxx, Oscar 2005 pour son rôle dans Ray), condamné à mort pour le meurtre d’une jeune femme. En reprenant l’enquête et en rassemblant les preuves, Bryan Stevenson acquiert bien vite la conviction de l’innocence de son client.

La Voie de la justice explore des sillons déjà bien défrichés.

C’est d’abord un film sur le couloir de la mort qui inspire, notamment de ce côté-ci de l’Atlantique, une émotion et une réprobation quasi pavloviennes : La Ligne verte, La Dernière Marche…

C’est ensuite un film de prison avec son lot de prisonniers sympathiques, de gardiens patibulaires et d’avocats aidants comme Les Évadés ou Prison Break.

C’est aussi un film de procès comme le cinéma hollywoodien nous en a tant donnés depuis Douze hommes en colère ou Témoin à charge jusqu’à JFK ou Erin Brockovich.

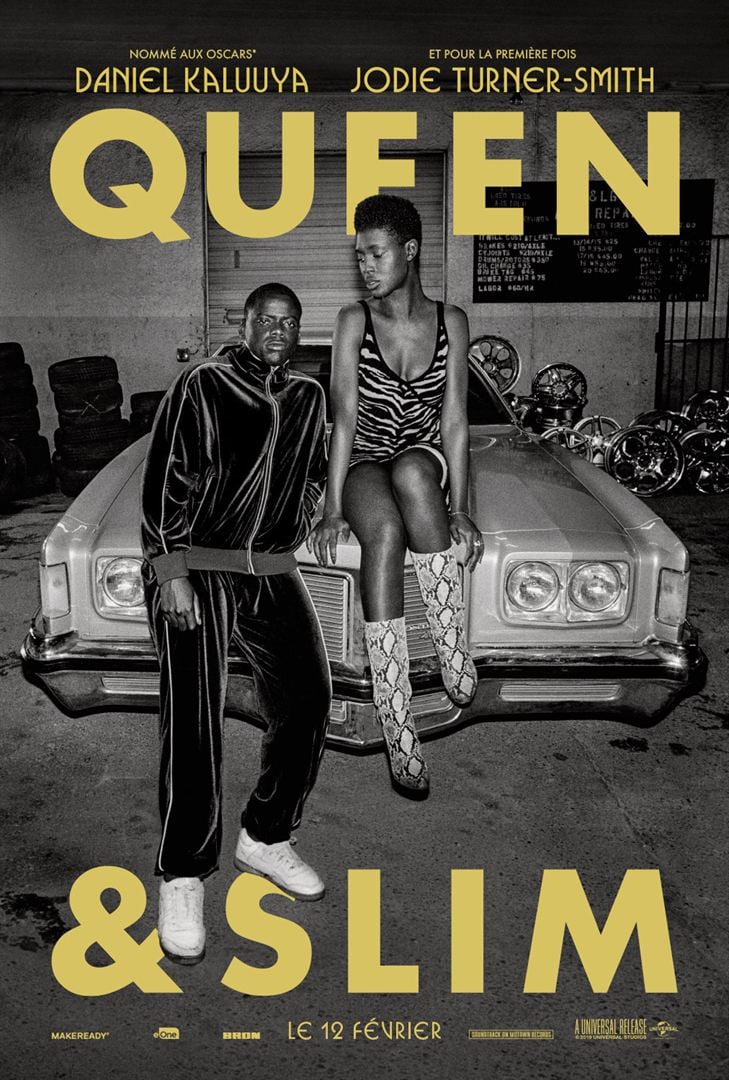

C’est enfin un film sur la communauté afro-américaine et les discriminations dont elle est victime dans le Sud des Etats-Unis : Green Book, Moonlight, Loving, Selma ou Queen & Slim sortie la semaine dernière et qui m’a déjà inspiré quelques réflexions pontifiantes.

Du coup, La Voie de la justice peine à nous surprendre. On devine par avance tous les rebondissements d’un scénario cousu de fil blanc : la difficile intégration du jeune avocat débarqué de Nouvelle-Angleterre dans DixieLand, l’orgueil bafoué du prisonnier injustement condamné, les vicissitudes d’un procès en révision entravées par une police ouvertement raciste… Rien de nouveau sous le soleil d’Alabama hélas.

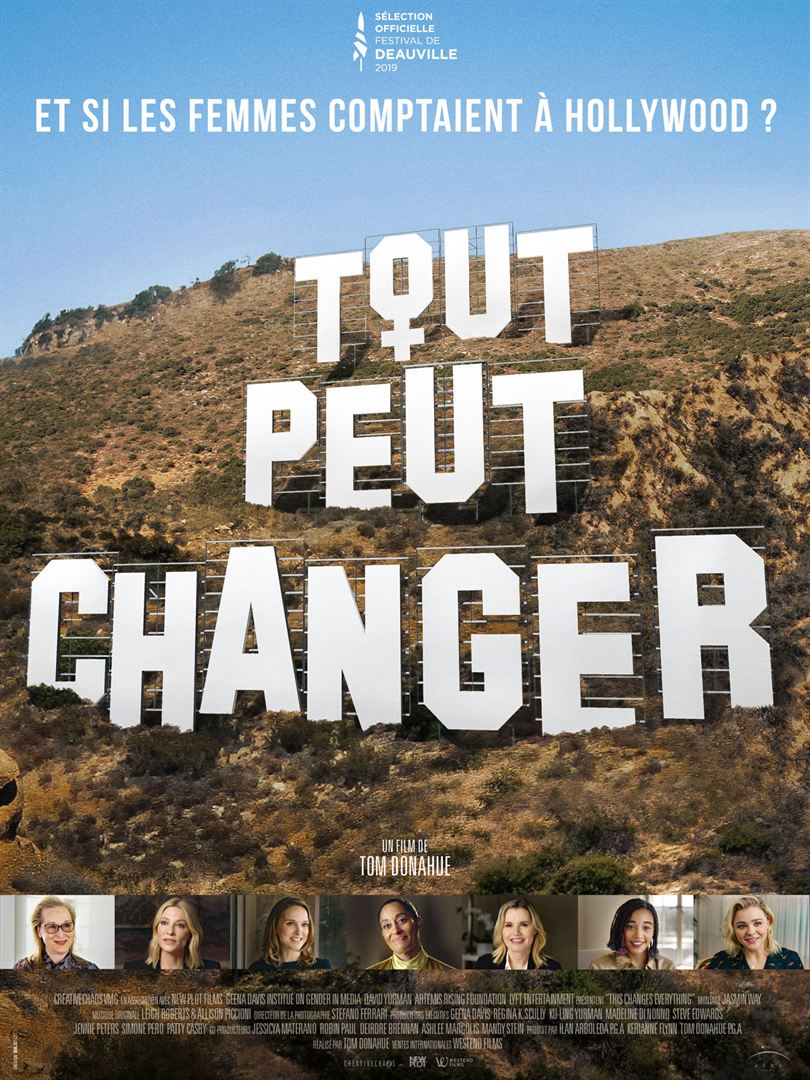

Les femmes sont discriminées au cinéma. Les postes de pouvoir dans l’industrie cinématographique, à la tête des studios, à la réalisation des films, à l’écriture des scénarios, sont monopolisés par les hommes. L’image projetée de la femme, vue à travers les yeux des hommes (le désormais fameux male gaze) est alternativement celle d’une putain ou d’une maman et n’offre pas aux jeunes filles un modèle valorisant. Les femmes sont souvent victimes de menaces ou de chantages sexuels comme l’a révélé le mouvement #metoo.

Les femmes sont discriminées au cinéma. Les postes de pouvoir dans l’industrie cinématographique, à la tête des studios, à la réalisation des films, à l’écriture des scénarios, sont monopolisés par les hommes. L’image projetée de la femme, vue à travers les yeux des hommes (le désormais fameux male gaze) est alternativement celle d’une putain ou d’une maman et n’offre pas aux jeunes filles un modèle valorisant. Les femmes sont souvent victimes de menaces ou de chantages sexuels comme l’a révélé le mouvement #metoo. Les journalistes Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, ont obtenu de l’administration pénitentiaire, non sans peine, après trois années de démarche, l’autorisation de tourner à l’intérieur de la prison des Baumettes près de Marseille. Pendant vingt-cinq jours, dans la touffeur de l’été, ils ont posé leur caméra dans le bâtiment B et y ont filmé « des hommes » enfermés pour des crimes de droit commun et des durées plus ou moins longues.

Les journalistes Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, ont obtenu de l’administration pénitentiaire, non sans peine, après trois années de démarche, l’autorisation de tourner à l’intérieur de la prison des Baumettes près de Marseille. Pendant vingt-cinq jours, dans la touffeur de l’été, ils ont posé leur caméra dans le bâtiment B et y ont filmé « des hommes » enfermés pour des crimes de droit commun et des durées plus ou moins longues. Ils n’avaient rien en commun. Queen (Jodie Turner-Smith), avocate militante, célibattante en rupture de ban de sa famille et Slim (Daniel Kaluuya, acteur à la mode depuis le succès de

Ils n’avaient rien en commun. Queen (Jodie Turner-Smith), avocate militante, célibattante en rupture de ban de sa famille et Slim (Daniel Kaluuya, acteur à la mode depuis le succès de  Simon, huit ans est orphelin et rêve d’être adopté par une famille aimante, d’avoir un père et une mère, comme Thomas, son meilleur ami, et sa sœur Madeleine dont il est secrètement amoureux. Et Simon a un don extraordinaire : il peut prendre l’apparence des personnes qu’il a touchées.

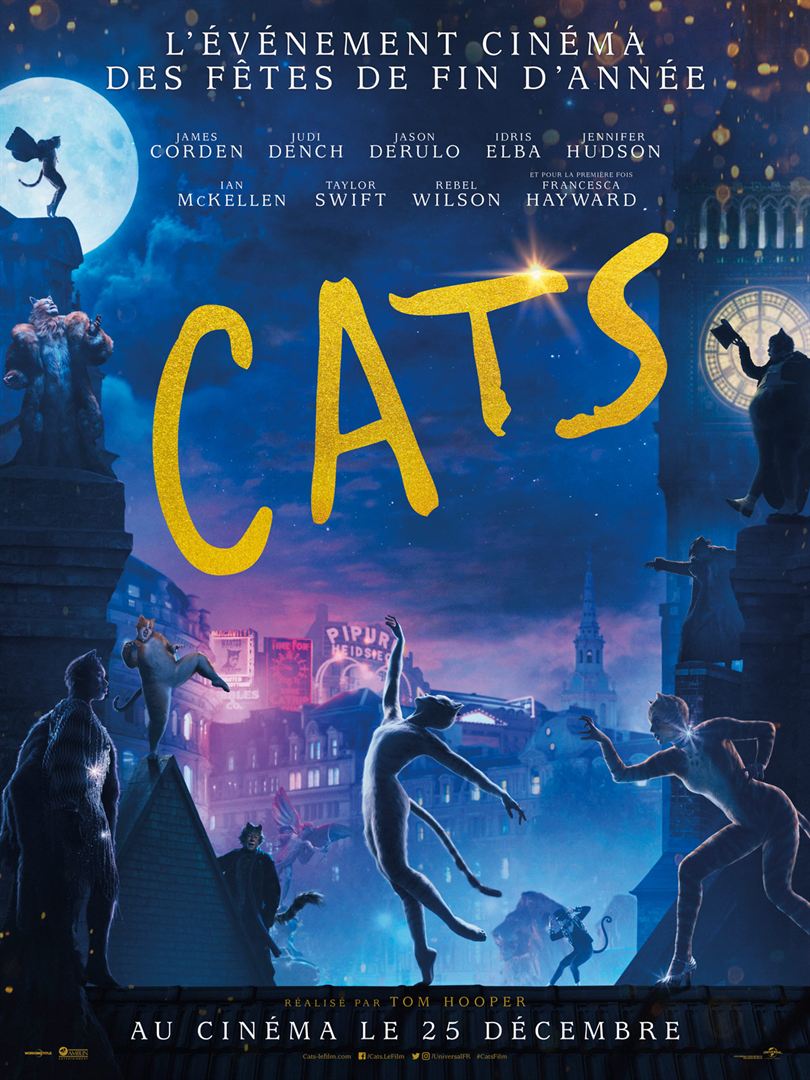

Simon, huit ans est orphelin et rêve d’être adopté par une famille aimante, d’avoir un père et une mère, comme Thomas, son meilleur ami, et sa sœur Madeleine dont il est secrètement amoureux. Et Simon a un don extraordinaire : il peut prendre l’apparence des personnes qu’il a touchées. Qui ne connaît pas Cats, la flamboyante comédie musicale montée au tout début des années quatre-vingts à Londres par Andrew Lloyd Webber ? Qui n’a pas vibré en attendant Memory, le solo repris par Barbara Streisand, soit pour verser des torrents de larmes, soit pour chausser des boules Quies ?

Qui ne connaît pas Cats, la flamboyante comédie musicale montée au tout début des années quatre-vingts à Londres par Andrew Lloyd Webber ? Qui n’a pas vibré en attendant Memory, le solo repris par Barbara Streisand, soit pour verser des torrents de larmes, soit pour chausser des boules Quies ? Une jeune chinoise, Xingxi alias Brooke, voyage seule à Alor Setar dans le nord de la Malaisie. Elle est victime d’une crevaison de vélo. Trois histoires parallèles débutent alors, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans la première, Brooke rencontre une jeune Malaisienne délurée qui lui fait visiter la ville. Dans la deuxième, elle est prise en charge par trois jeunes gens en pleine campagne électorale. Dans la troisième, durant laquelle s’éclaireront les motifs de sa présence en Malaisie, elle croise la route d’un vieux touriste français à la recherche des « larmes bleues ».

Une jeune chinoise, Xingxi alias Brooke, voyage seule à Alor Setar dans le nord de la Malaisie. Elle est victime d’une crevaison de vélo. Trois histoires parallèles débutent alors, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans la première, Brooke rencontre une jeune Malaisienne délurée qui lui fait visiter la ville. Dans la deuxième, elle est prise en charge par trois jeunes gens en pleine campagne électorale. Dans la troisième, durant laquelle s’éclaireront les motifs de sa présence en Malaisie, elle croise la route d’un vieux touriste français à la recherche des « larmes bleues ». Flora, seize ans, est retrouvée sauvagement assassinée chez elle au lendemain d’une soirée entre amis. Tout accuse Lise Bataille (Melissa Guers), sa meilleure amie, qui est arrêtée le lendemain et placée en détention préventive. Deux ans après son procès s’ouvre. Si sa mère (Chiara Mastroianni) a pris de la distance pour se protéger, Lise peut compter sur l’appui indéfectible de son père (Roschdy Zem). Mais le procès commence mal tandis que l’avocate générale (Anaïs Demoustier) égrène implacablement les pièces à charge.

Flora, seize ans, est retrouvée sauvagement assassinée chez elle au lendemain d’une soirée entre amis. Tout accuse Lise Bataille (Melissa Guers), sa meilleure amie, qui est arrêtée le lendemain et placée en détention préventive. Deux ans après son procès s’ouvre. Si sa mère (Chiara Mastroianni) a pris de la distance pour se protéger, Lise peut compter sur l’appui indéfectible de son père (Roschdy Zem). Mais le procès commence mal tandis que l’avocate générale (Anaïs Demoustier) égrène implacablement les pièces à charge. L’institut catholique Notre-Dame du Nil est un pensionnat qui forme les jeunes filles de l’élite rwandaise. En 1973, les tensions qui minent la société, divisée entre Hutus et Tutsis, s’y font déjà sentir.

L’institut catholique Notre-Dame du Nil est un pensionnat qui forme les jeunes filles de l’élite rwandaise. En 1973, les tensions qui minent la société, divisée entre Hutus et Tutsis, s’y font déjà sentir. Selma est psychanalyste. Cette Tunisienne a grandi en France, y a fait ses études et a commencé d’y travailler. Mais, la trentaine venue, elle décide de revenir à Tunis pour y pratiquer son métier. La psychanalyse freudienne est-elle soluble dans le mode de vie tunisien ?

Selma est psychanalyste. Cette Tunisienne a grandi en France, y a fait ses études et a commencé d’y travailler. Mais, la trentaine venue, elle décide de revenir à Tunis pour y pratiquer son métier. La psychanalyse freudienne est-elle soluble dans le mode de vie tunisien ?