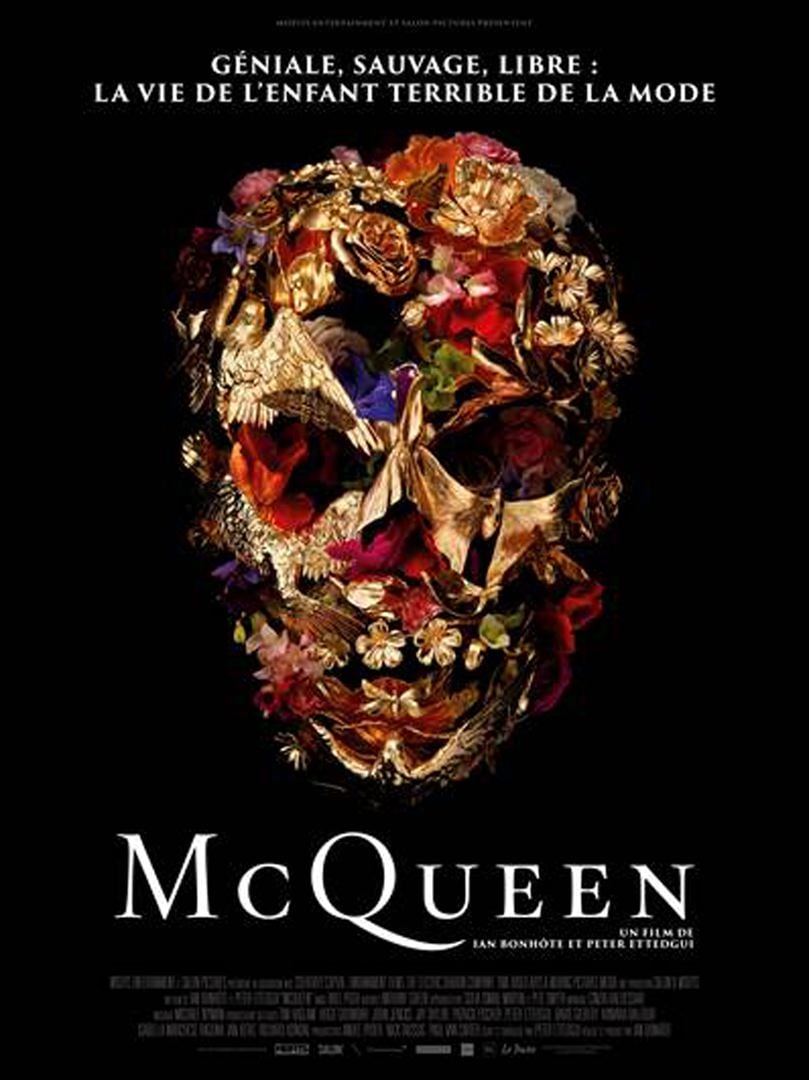

Enfant terrible de la mode, Alexander McQueen a gravi à toute allure tous les échelons.

Enfant terrible de la mode, Alexander McQueen a gravi à toute allure tous les échelons.

D’origine modeste, il a commencé en apprentissage dans les ateliers de Saville Row, se forme à Milan – sans parler un mot d’italien – puis à l’école Saint Martins de Londres. Il est remarqué par la journaliste et fashionista Isabella Blow qui avait déjà lancé Philip Tracy et qui restera son amie jusqu’à son suicide en 2007.

En 1995 sa collection « Le Viol de l’Écosse », où ses mannequins défilent dans des vêtements lacérés et déchirés, fait sensation. Bernard Arnault l’embauche pour succéder à John Galliano à la tête de Givenchy. Lee McQueen – qui s’était entre temps rebaptisé Alexander – et la troupe d’artistes bohèmes qui l’entourent y font sensation. La greffe ne prend pas et McQueen retraverse la Manche cinq ans plus tard.

Bourreau de travail, s’imposant à lui-même et imposant aux autres une tension hystérique, il multiplie les collections. Chacun de ses défilés, de plus en plus macabres et provocateurs, fait sensation.

Mais Alexander McQueen s’enfonce dans la drogue et dans la dépression. Sa carrière ressemble à celle de Amy Winehouse ou de Whitney Houston auxquelles des documentaires viennent d’ailleurs d’être consacrés. Très proche de sa mère, il ne supporte pas sa mort des suites d’une longue maladie. La veille de ses obsèques, il se pend.

Deux Britanniques, Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, lui consacrent un documentaire. Sa facture est très classique. Les images d’archive alternent avec les interviews des proches de McQueen. La musique de Michael Nyman, aussi riche soit-elle, est un peu trop envahissante. Les créations de McQueen sont éblouissantes, notamment l’incroyable robe du Cygne en 1999 peinte par deux bras articulés entourant le modèle tournant sur une plateforme. Un happening délirant dont la vision suffit à elle seule à retenir l’intérêt d’un documentaire qu’on peut volontiers regarder en coupant le son.

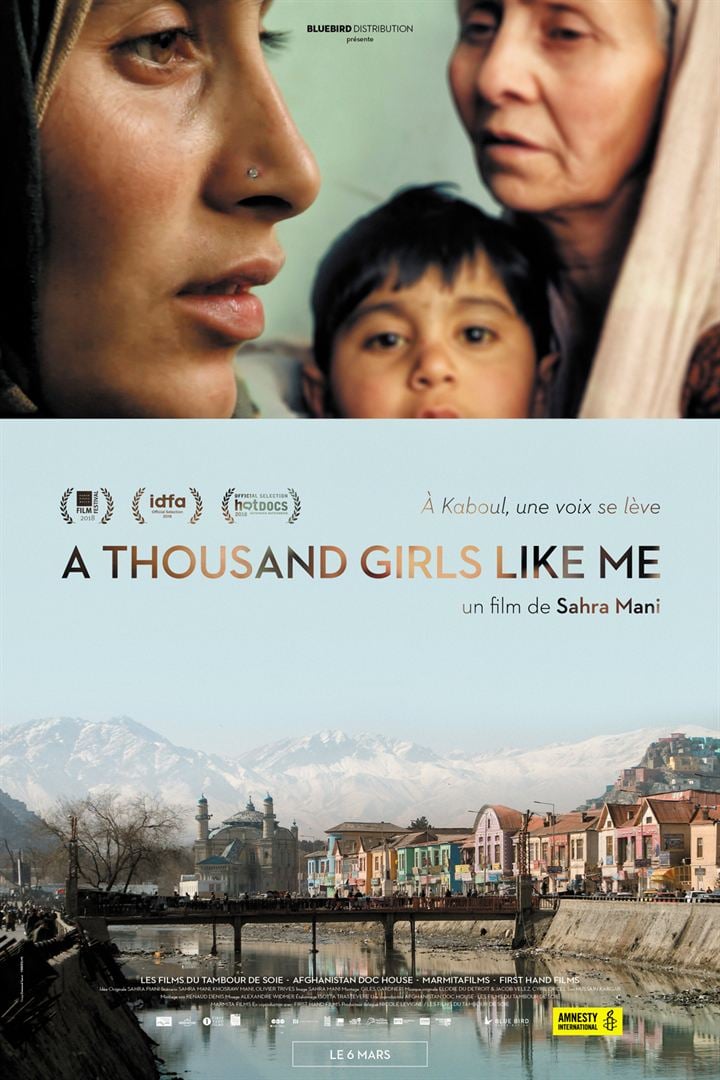

Depuis l’âge de dix ans, Khatera a été violée par son père. De cet inceste, pas moins de six enfants ont été conçus. Le premier est abandonné par son père dans le désert. Khatera avorte des quatre suivants. Le dernier naît à terme.

Depuis l’âge de dix ans, Khatera a été violée par son père. De cet inceste, pas moins de six enfants ont été conçus. Le premier est abandonné par son père dans le désert. Khatera avorte des quatre suivants. Le dernier naît à terme. Lorsque les Khmers rouges prennent Phnom Penh en avril 1975, Chou, son mari Kuon et leur fils Sovanh sont, comme la plupart des habitants de la capitale, jetés sur les routes. Dans une bousculade, le petit garçon disparaît laissant ses parents dévastés de chagrin. Emprisonnés dans un camp, condamnés par l’Angkar à travailler jusqu’à épuisement, ils resteront pendant quatre longues années dans l’ignorance du sort de leur fils.

Lorsque les Khmers rouges prennent Phnom Penh en avril 1975, Chou, son mari Kuon et leur fils Sovanh sont, comme la plupart des habitants de la capitale, jetés sur les routes. Dans une bousculade, le petit garçon disparaît laissant ses parents dévastés de chagrin. Emprisonnés dans un camp, condamnés par l’Angkar à travailler jusqu’à épuisement, ils resteront pendant quatre longues années dans l’ignorance du sort de leur fils. À Singapour, de nos jours, Wang, un ouvrier chinois, a mystérieusement disparu du chantier de construction qui l’employait. L’inspecteur Lok est chargé de l’enquête.

À Singapour, de nos jours, Wang, un ouvrier chinois, a mystérieusement disparu du chantier de construction qui l’employait. L’inspecteur Lok est chargé de l’enquête. Claire (Juliette Binoche), la cinquantaine, professeur de lettres à Jussieu, vient de divorcer. Elle partage la garde de ses deux enfants avec son mari (Charles Berling). Elle a depuis quelques mois un amant plus jeune, Ludo (Guillaume Gouix). Parce qu’il se détache d’elle, elle s’invente un profil Facebook pour le surveiller. Rebaptisée Clara, âgé de vingt-quatre ans, elle entre en contact avec un ami de Ludo, Alex (François Civil). La discussion rapproche les deux internautes. Comment Claire/Clara se sortira-t-elle de son mensonge ?

Claire (Juliette Binoche), la cinquantaine, professeur de lettres à Jussieu, vient de divorcer. Elle partage la garde de ses deux enfants avec son mari (Charles Berling). Elle a depuis quelques mois un amant plus jeune, Ludo (Guillaume Gouix). Parce qu’il se détache d’elle, elle s’invente un profil Facebook pour le surveiller. Rebaptisée Clara, âgé de vingt-quatre ans, elle entre en contact avec un ami de Ludo, Alex (François Civil). La discussion rapproche les deux internautes. Comment Claire/Clara se sortira-t-elle de son mensonge ? Margot (Julie Moulier) est toxicomane. Elle a accepté de se faire soigner. Pendant huit semaines, elle va participer à une cure de désintoxication avec une dizaine d’autres malades.

Margot (Julie Moulier) est toxicomane. Elle a accepté de se faire soigner. Pendant huit semaines, elle va participer à une cure de désintoxication avec une dizaine d’autres malades. Dans les années trente, Laurel & Hardy atteignirent l’apogée de leur gloire, éclipsant Charlie Chaplin et Harold Lloyd. Mais, après la guerre, le duo vieillissant n’est plus que l’ombre de lui-même. En 1953, il entreprend une tournée en Grande-Bretagne en attendant de trouver le financement pour un dernier film.

Dans les années trente, Laurel & Hardy atteignirent l’apogée de leur gloire, éclipsant Charlie Chaplin et Harold Lloyd. Mais, après la guerre, le duo vieillissant n’est plus que l’ombre de lui-même. En 1953, il entreprend une tournée en Grande-Bretagne en attendant de trouver le financement pour un dernier film. Erin Bell (Nicole Kidman) fut jadis une jeune policière travaillant sous couverture pour infiltrer un gang. Mais l’affaire a mal tourné et Erin Bell ne s’en est jamais remise.

Erin Bell (Nicole Kidman) fut jadis une jeune policière travaillant sous couverture pour infiltrer un gang. Mais l’affaire a mal tourné et Erin Bell ne s’en est jamais remise. Titulaire d’un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust (Alexandre Landry) est d’une intelligence supérieure. Mais loin d’être un atout, cette qualité l’a selon lui empêché de trouver sa place dans la société. Il végète dans un emploi de livreur quand un enchaînement hasardeux de circonstances le met en possession du butin considérable d’un hold-up. Que faire de cet argent tombé du ciel ?

Titulaire d’un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust (Alexandre Landry) est d’une intelligence supérieure. Mais loin d’être un atout, cette qualité l’a selon lui empêché de trouver sa place dans la société. Il végète dans un emploi de livreur quand un enchaînement hasardeux de circonstances le met en possession du butin considérable d’un hold-up. Que faire de cet argent tombé du ciel ? Reine d’Écosse six jours après sa naissance à la mort de son père, Marie Stuart grandit en France où elle épouse à seize ans le futur roi François II. Veuve à dix-huit ans, elle rentre en Écosse en 1561 déterminée à revendiquer la couronne d’Angleterre. Elle conteste à Élisabeth Ière – fille d’Anne Boleyn et de Henri VIII après le divorce non reconnu par le pape du roi protestant – montée sur le trône quatre ans plus tôt, ses droits sur la Couronne.

Reine d’Écosse six jours après sa naissance à la mort de son père, Marie Stuart grandit en France où elle épouse à seize ans le futur roi François II. Veuve à dix-huit ans, elle rentre en Écosse en 1561 déterminée à revendiquer la couronne d’Angleterre. Elle conteste à Élisabeth Ière – fille d’Anne Boleyn et de Henri VIII après le divorce non reconnu par le pape du roi protestant – montée sur le trône quatre ans plus tôt, ses droits sur la Couronne.