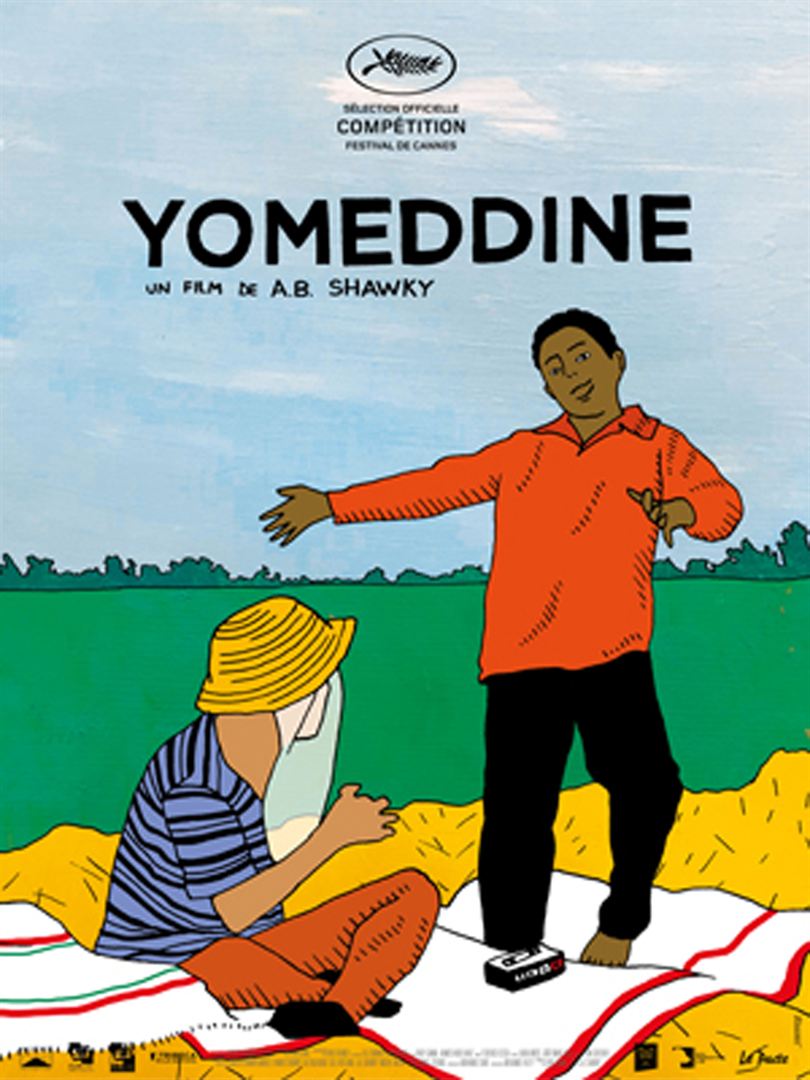

Beshay, la quarantaine, n’a jamais quitté la léproserie où son père l’a abandonné dans son enfance. Mais, à la mort de son épouse, il découvre son dossier administratif et l’adresse de sa famille.

Beshay, la quarantaine, n’a jamais quitté la léproserie où son père l’a abandonné dans son enfance. Mais, à la mort de son épouse, il découvre son dossier administratif et l’adresse de sa famille.

Accompagné d’Obama, un jeune orphelin nubien, il va traverser l’Égypte pour la retrouver.

Difficile de ne pas être touché par le sort de Beshay dont les stigmates de la lèpre le condamnent à vivre en marge de la société. Difficile de ne pas admirer sa sourde détermination à retrouver ses racines familiales. Difficile de ne pas partager la rage de cet Elephant Man égyptien à être admis comme un être humain digne de respect dans la communauté des hommes. Difficile de ne pas être ému par les laissés-pour-compte qu’il rencontre durant son voyage initiatique au travers de son pays.

Mais difficile non plus aussi de ne pas relever les facilités d’un film qui se contente paresseusement d’utiliser toutes les ficelles de l’écriture scénaristique : le road movie, la quête d’une identité familiale perdue comme fil rouge, le duo attachant d’un adulte et d’un enfant unis entre eux sinon par les liens du sang du moins par une filiation de substitution autrement plus forte.

Difficile enfin de ne pas être gêné par l’épilogue de Yomeddine qui renvoie ces bannis à leur condition initiale au lieu de leur trouver une place dans une société qui continuera à les ignorer sinon à les rejeter. À quoi sert de retrouver sa dignité si elle n’est pas reconnue ?

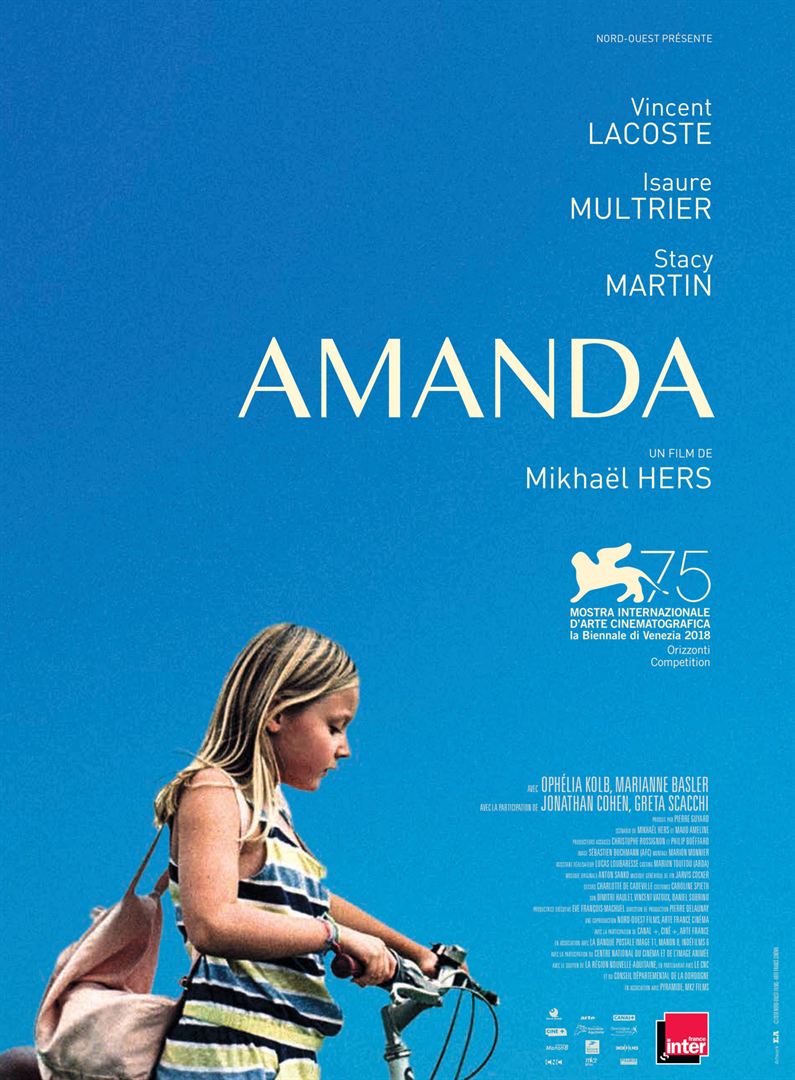

David est un adulescent de vingt-quatre ans qui vit à Paris de petits boulots. Son père vient de mourir ; il est sans nouvelles de sa mère qui, peu après sa naissance, est partie refaire sa vie à Londres. David est très proche de sa sœur aînée, Sandrine, et de sa nièce, Amanda.

David est un adulescent de vingt-quatre ans qui vit à Paris de petits boulots. Son père vient de mourir ; il est sans nouvelles de sa mère qui, peu après sa naissance, est partie refaire sa vie à Londres. David est très proche de sa sœur aînée, Sandrine, et de sa nièce, Amanda. Afrooz est la charismatique capitaine de l’équipe iranienne de football féminin en salle qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Asie en Malaisie. Mais, Afrooz est dans l’incapacité de quitter le pays. La raison : son mari lui a refusé la « permission » de voyager à l’étranger.

Afrooz est la charismatique capitaine de l’équipe iranienne de football féminin en salle qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Asie en Malaisie. Mais, Afrooz est dans l’incapacité de quitter le pays. La raison : son mari lui a refusé la « permission » de voyager à l’étranger. Dans le Grand Nord sibérien, Nanook et Sedna, la cinquantaine, vivent de la pêche et de la chasse comme leurs ancêtres iakoutes avant eux.

Dans le Grand Nord sibérien, Nanook et Sedna, la cinquantaine, vivent de la pêche et de la chasse comme leurs ancêtres iakoutes avant eux. Diamantino Matamouros (Carloto Cotta) est une icône du football portugais. Grâce à lui, la Seleçao s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde. Mais lorsque Diamantino rate un penalty et éclate en sanglots devant les caméras du monde entier, c’en est fini de sa gloire. Son père, écrasé de chagrin meurt sur le coup.

Diamantino Matamouros (Carloto Cotta) est une icône du football portugais. Grâce à lui, la Seleçao s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde. Mais lorsque Diamantino rate un penalty et éclate en sanglots devant les caméras du monde entier, c’en est fini de sa gloire. Son père, écrasé de chagrin meurt sur le coup. En 1993, les services secrets sud-coréens réussissent à introduire un espion dans le cercle ultra-fermé des dirigeants de Pyongyang. Son nom de code : Black Venus. Se faisant passer pour un homme d’affaires désireux de tourner des spots publicitaires en Corée du nord, il est même présenté au Dear Leader Kim Jong Il.

En 1993, les services secrets sud-coréens réussissent à introduire un espion dans le cercle ultra-fermé des dirigeants de Pyongyang. Son nom de code : Black Venus. Se faisant passer pour un homme d’affaires désireux de tourner des spots publicitaires en Corée du nord, il est même présenté au Dear Leader Kim Jong Il. Franck (Pierre Niney) est sapeur-pompier de Paris. Il vit son métier comme un engagement total auprès de ses camarades. Il réside à la caserne avec sa femme Cécile (Anaïs Demoustier) enceinte de deux jumelles. Il rêve de monter en grade.

Franck (Pierre Niney) est sapeur-pompier de Paris. Il vit son métier comme un engagement total auprès de ses camarades. Il réside à la caserne avec sa femme Cécile (Anaïs Demoustier) enceinte de deux jumelles. Il rêve de monter en grade. Une vieille femme revêche prénommée Christina vient en Laponie assister à des funérailles. On comprend que la défunte est sa sœur et que Christina, qui répond au prénom lapon de Elle-Marja, a jadis grandi sur ces terres avant de les fuir.

Une vieille femme revêche prénommée Christina vient en Laponie assister à des funérailles. On comprend que la défunte est sa sœur et que Christina, qui répond au prénom lapon de Elle-Marja, a jadis grandi sur ces terres avant de les fuir. À Mumbai, de nos jours,un psychopathe fasciné par Raman Raghav, un tueur en série des années soixante, essaie de dupliquer sa folie meurtrière. Son arme de prédilection : un démonte-pneu.

À Mumbai, de nos jours,un psychopathe fasciné par Raman Raghav, un tueur en série des années soixante, essaie de dupliquer sa folie meurtrière. Son arme de prédilection : un démonte-pneu. Mathilde (Emmanuelle Bercot) est une reporter de guerre chevronnée qui se relève péniblement de la mort de son conjoint, journaliste comme elle, tué dans l’exercice de sa profession, en Libye. Elle est envoyée sur le front syrien où un bataillon de femmes kurdes, commandé par Bahar (Golshifteh Farahani) s’apprête à lancer l’assaut sur une ville contrôlée par Daesh.

Mathilde (Emmanuelle Bercot) est une reporter de guerre chevronnée qui se relève péniblement de la mort de son conjoint, journaliste comme elle, tué dans l’exercice de sa profession, en Libye. Elle est envoyée sur le front syrien où un bataillon de femmes kurdes, commandé par Bahar (Golshifteh Farahani) s’apprête à lancer l’assaut sur une ville contrôlée par Daesh.