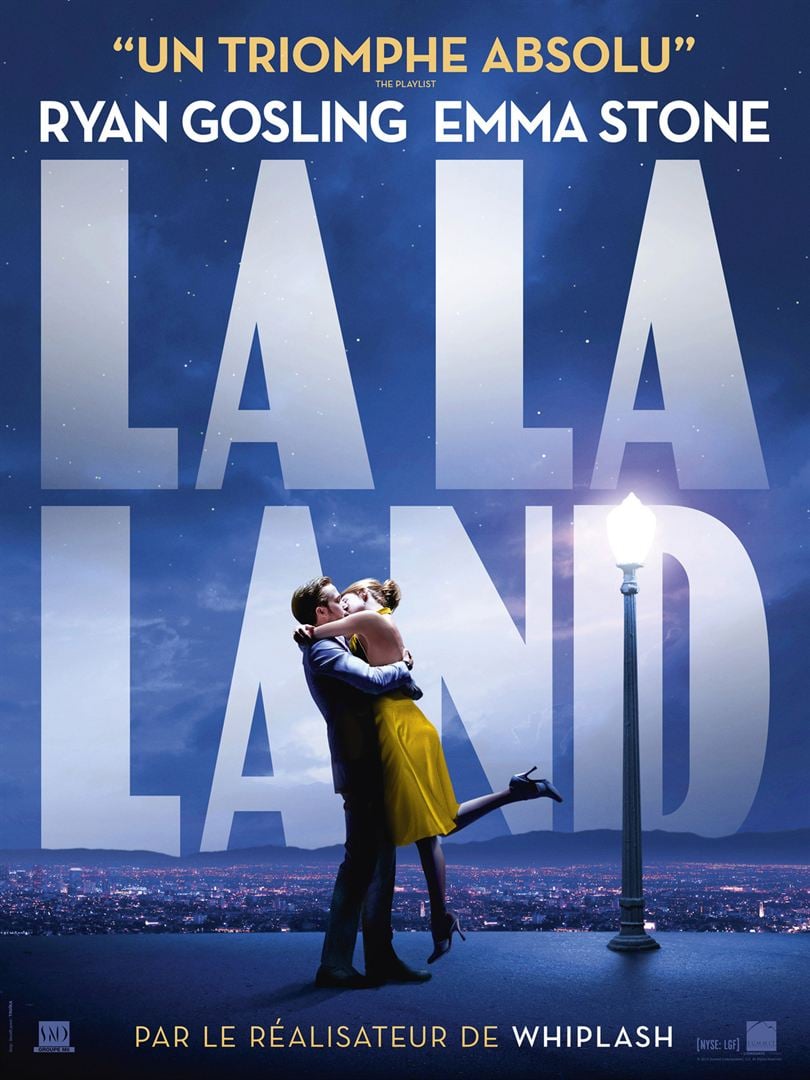

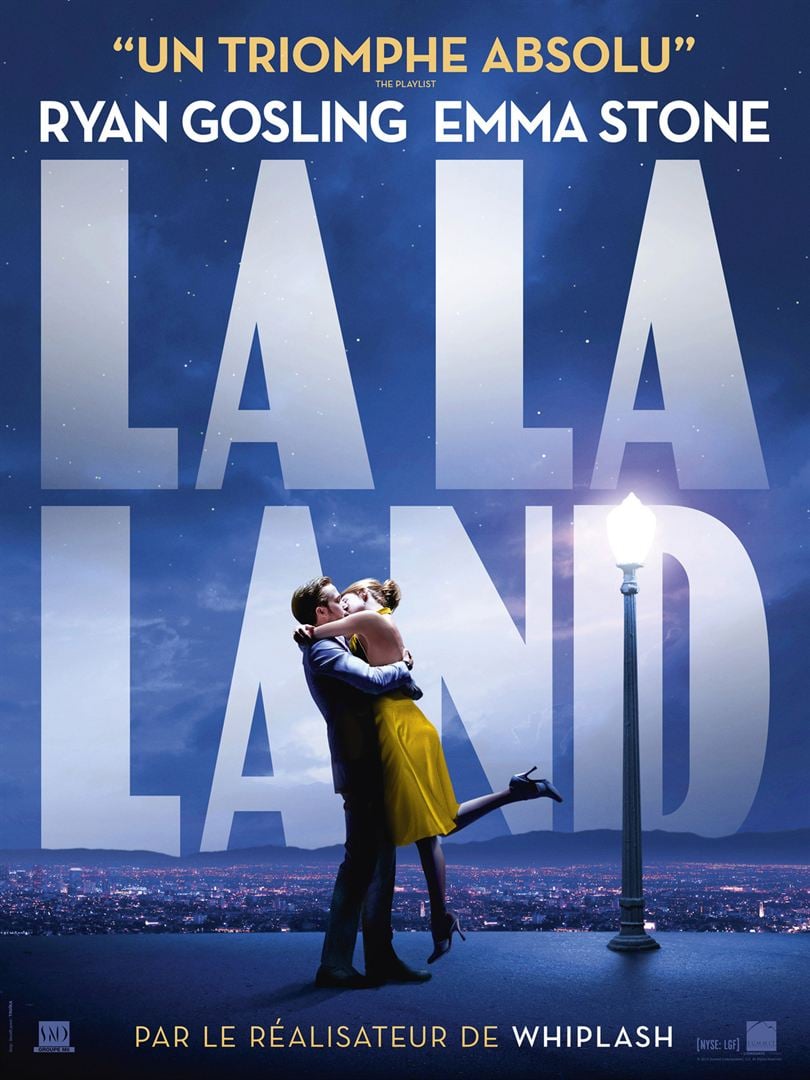

Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre.

Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre.

Il est impossible de voir la bande-annonce de « La La Land » sans succomber immédiatement au charme de la musique, des costumes, d’Emma Stone et de Ryan Gosling et de courir acheter un ticket.

Je ne suis pas totalement objectif. J’adoooooore les comédies musicales et place au firmament de mes films préférés « Les Parapluies de Cherbourg » – que je revois chaque année avec un lot de Kleenex à portée de mains – classé ex aequo dans mon panthéon avec « West Side Story ».

« La La Land » est un film inoubliable. Un film qui fait rire (Ryan Gosling est hilarant dans deux scènes auto-parodiques) et pleurer. Un film qui nous transporte. Un film qui rend la vie plus belle. La démonstration en est faite, le temps d’un prologue aussi étonnant qu’enthousiasmant, filmé sur une bretelle d’autoroute embouteillée, le lieu a priori le moins poétique qui soit. Cette seule séquence suffit à donner un sourire, une énergie et un plaisir qui ne nous quitteront pas pendant deux bonnes heures qui passent comme un songe.

Alors qu’on croyait la comédie musicale définitivement passée de mode – comme les vieux films et le jazz – Damien Chazelle et ses producteurs ont eu le culot d’en réaliser une. Et avec quel brio ! La bande musicale, en tête des charts aux États-Unis, est déjà un classique. Le thème de Mia et Sebastian est d’un romantisme échevelé à faire pleurer un roc. « Another day of sun » donne la danse de Saint-Guy. Je vous défie de l’écouter sans avoir les pieds qui frétillent.

« La La Land » crée un univers, à la foi réaliste et onirique. Les costumes rétro-réalistes de Mary Zophres y sont pour beaucoup. Emma Stone porte au moins quarante robes – et presqu’autant de paires d’escarpins – toutes plus seyantes les unes que les autres. Quant à Ryan Gosling, j’essaie désespérément de jongler avec un chapeau – et de jouer au piano – comme lui.

Comme « Les Parapluies de Cherbourg » et comme « West Side Story », « La La Land » nous parle d’amour. Un coup de foudre entre Mia, l’actrice qui rêve de percer à Hollywood, et Sebastian, le pianiste qui rêve d’ouvrir sa boîte de jazz. Bien sûr, les esprits chagrins reprocheront au scénario son ingénuité, ses facilités. Mais c’est oublier qu’il peut se lire à plusieurs niveaux. « La La Land », ce n’est pas seulement une histoire d’amour. C’est aussi l’histoire de deux personnages à la poursuite de leurs rêves. C’est l’histoire des compromis inévitables ou haïssables qu’il faut accepter pour les réaliser.

Et les réserves qui pourraient émerger au fil du film seront inévitablement balayées par un final d’anthologie. Un final qui fait écho à « Midnight in Paris » et plus encore à « Un Américain à Paris ». Un final qui, sur le fond, est remarquable d’intelligence et de subtilité, évitant aussi bien les pièges du happy end mielleux que le pathos de la tragédie. Un final qui fait immédiatement de « La La Land » un film culte. Un film culte pour les fans de jazz, pour les amateurs de vieux films visionnés dans des salles à moitié vides, pour les amoureux de Emma Stone et de Ryan Gosling, pour les amoureux de Los Angeles et de Paris. Un film culte pour moi. Un film culte pour vous.

La bande-annonce

En 2008, Nadir Dendoune, un enfant du 9-3, a escaladé l’Everest sans aucune expérience de la haute montagne. Cette histoire vraie a inspiré un livre, joliment tiré « Un tocard sur le toit du monde », puis un film qui sort aujourd’hui dans les salles.

En 2008, Nadir Dendoune, un enfant du 9-3, a escaladé l’Everest sans aucune expérience de la haute montagne. Cette histoire vraie a inspiré un livre, joliment tiré « Un tocard sur le toit du monde », puis un film qui sort aujourd’hui dans les salles.

Thomas Vinterberg a connu, alors qu’il n’avait pas trente ans, une célébrité aussi méritée qu’encombrante pour son premier film, « Festen ». On se souvient de ce huis clos étouffant, de ce règlement de comptes autour d’un dîner de famille. Depuis, le réalisateur danois a tourné une demie-douzaine de films qui souffrent de la comparaison avec ce chef d’œuvre de jeunesse.

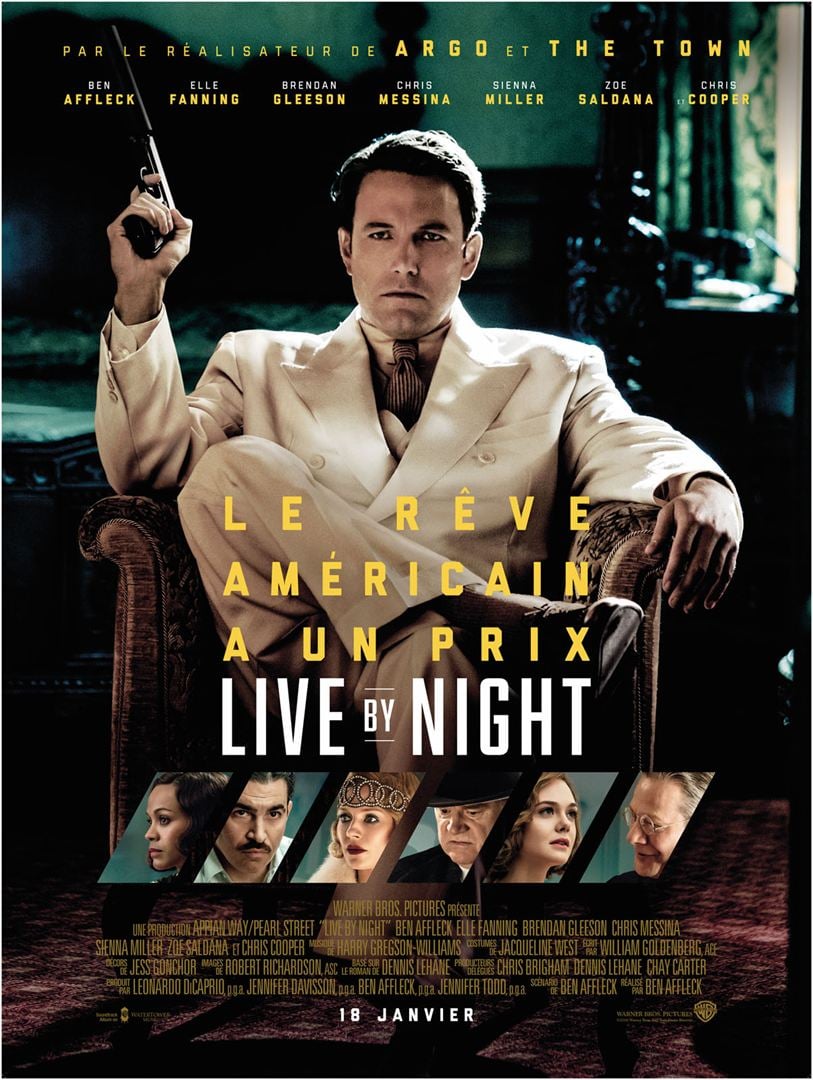

Thomas Vinterberg a connu, alors qu’il n’avait pas trente ans, une célébrité aussi méritée qu’encombrante pour son premier film, « Festen ». On se souvient de ce huis clos étouffant, de ce règlement de comptes autour d’un dîner de famille. Depuis, le réalisateur danois a tourné une demie-douzaine de films qui souffrent de la comparaison avec ce chef d’œuvre de jeunesse. Fils d’un officier de police, Joe Coughlin revient traumatisé des champs de batailles de la Première guerre mondiale. Petit malfrat irlandais à Boston, il verse dans la grande criminalité par soif de vengeance, après la disparition de la femme qu’il aime.

Fils d’un officier de police, Joe Coughlin revient traumatisé des champs de batailles de la Première guerre mondiale. Petit malfrat irlandais à Boston, il verse dans la grande criminalité par soif de vengeance, après la disparition de la femme qu’il aime. Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre.

Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre. Dengt Vylbeke, un aristocrate, perd la vue durant son service militaire. Abandonnée par sa fiancée, il est soigné par Ingrid, sa bonne, qui tombe amoureuse de lui. Mais l’amour de celle-ci n’est pas payé de retour car l’écart de classe est trop grand.

Dengt Vylbeke, un aristocrate, perd la vue durant son service militaire. Abandonnée par sa fiancée, il est soigné par Ingrid, sa bonne, qui tombe amoureuse de lui. Mais l’amour de celle-ci n’est pas payé de retour car l’écart de classe est trop grand. À Marseille, sur la Corniche Kennedy, des jeunes des cités défient leur peur en se jetant à l’eau. Suzanne les regarde, les envie, les approche.

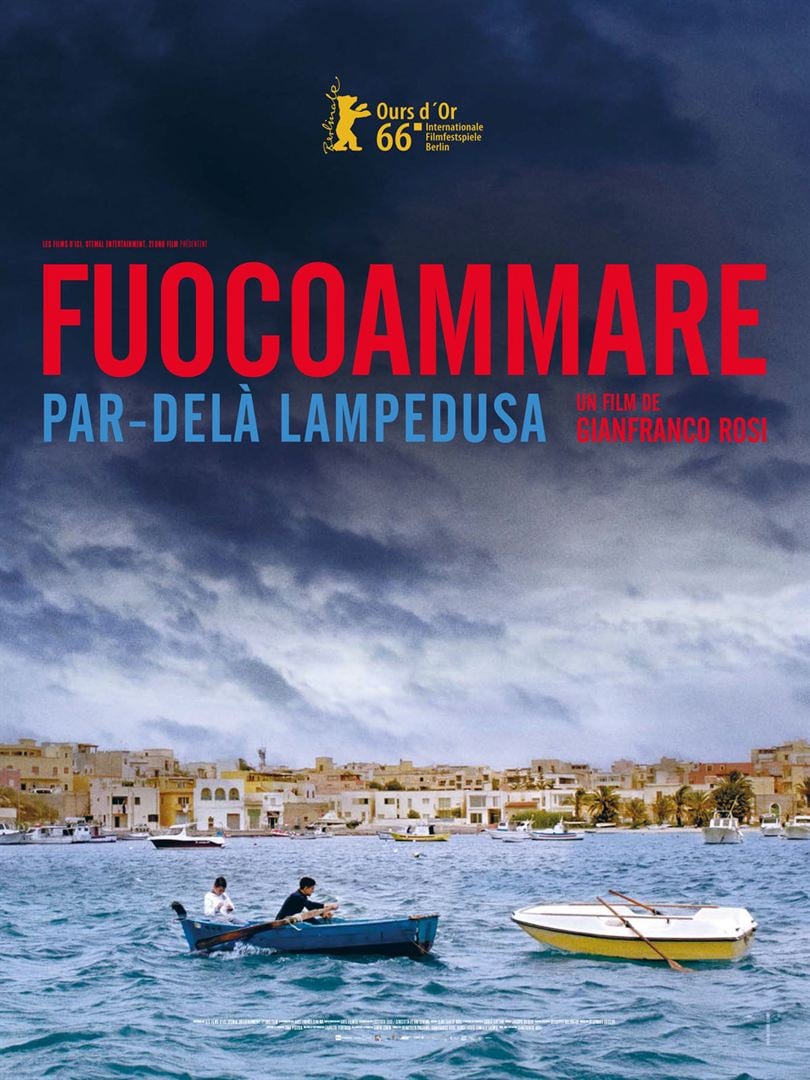

À Marseille, sur la Corniche Kennedy, des jeunes des cités défient leur peur en se jetant à l’eau. Suzanne les regarde, les envie, les approche. C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique.

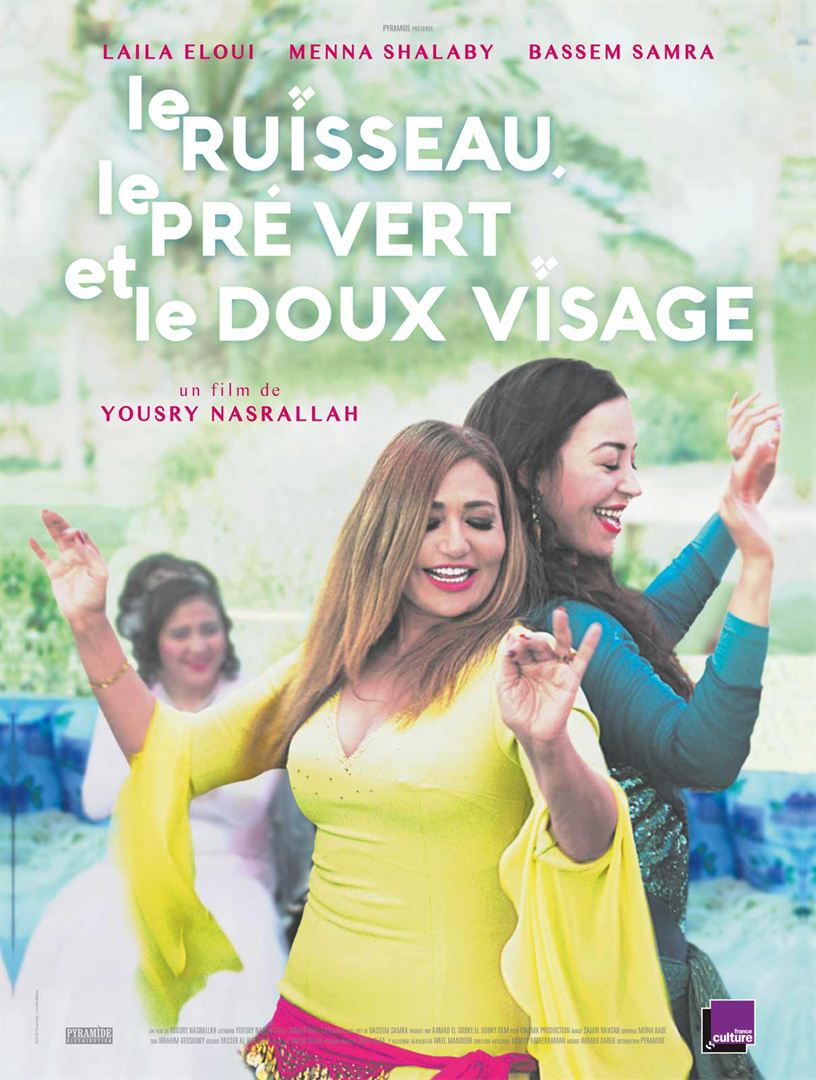

C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique. A Belqas, une petite ville du delta du Nil, Yehia est l’heureux propriétaire d’un commerce florissant : il organise tous les banquets de la ville avec l’aide de ses fils, Refaat, un cuisinier surdoué, et Galal un coureur de jupons invétéré. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si l’autocrate local ne s’était mis en tête d’exproprier Yahia de son commerce et de le transformer en fast-food.

A Belqas, une petite ville du delta du Nil, Yehia est l’heureux propriétaire d’un commerce florissant : il organise tous les banquets de la ville avec l’aide de ses fils, Refaat, un cuisinier surdoué, et Galal un coureur de jupons invétéré. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si l’autocrate local ne s’était mis en tête d’exproprier Yahia de son commerce et de le transformer en fast-food. « Your Name » a été le premier film au box office japonais en 2016. Vu par près de quinze millions de spectateurs, ce dessin animé a reçu un accueil aussi enthousiaste que les chefs d’œuvre de Miyazaki. C’est donc son succès qui nous interroge, autant que son contenu. Comme le succès de « 1Q84 » de Murakami, celui de « Your Name » est riche d’enseignements sur le Japon contemporain.

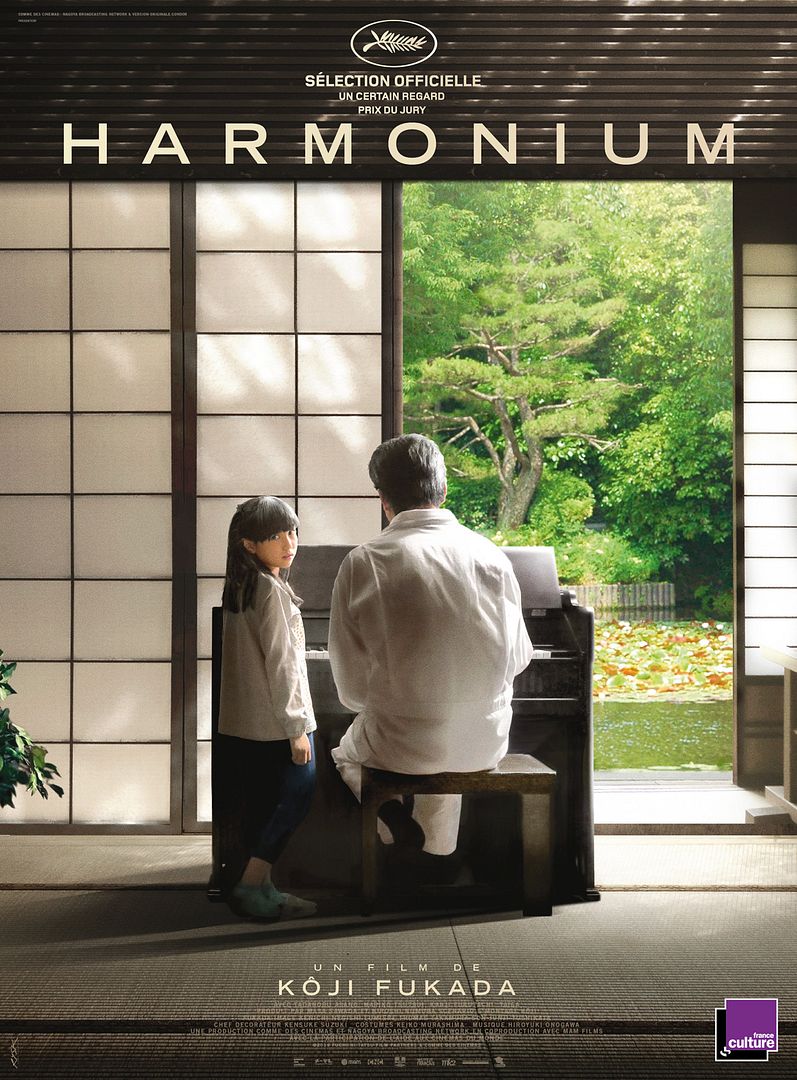

« Your Name » a été le premier film au box office japonais en 2016. Vu par près de quinze millions de spectateurs, ce dessin animé a reçu un accueil aussi enthousiaste que les chefs d’œuvre de Miyazaki. C’est donc son succès qui nous interroge, autant que son contenu. Comme le succès de « 1Q84 » de Murakami, celui de « Your Name » est riche d’enseignements sur le Japon contemporain. Une famille ordinaire en apparence : Toshio et sa femme Akié, Hotaru leur fille de huit ans qui apprend l’harmonium (quel instrument au son hideux dont on se demande par quel sadisme son apprentissage peut être préféré à celui du piano !). Le vernis lisse de ce bonheur tranquille cèdera à l’arrivée de Yasaka qui vient d’être libéré de prison. Un lourd secret le lie à Toshio.

Une famille ordinaire en apparence : Toshio et sa femme Akié, Hotaru leur fille de huit ans qui apprend l’harmonium (quel instrument au son hideux dont on se demande par quel sadisme son apprentissage peut être préféré à celui du piano !). Le vernis lisse de ce bonheur tranquille cèdera à l’arrivée de Yasaka qui vient d’être libéré de prison. Un lourd secret le lie à Toshio.