Samira (Lupita Nyong’o) se meurt lentement d’un cancer incurable. Avec d’autres patients de son centre médical, elle est dans le centre de New York dans un théâtre de marionnettes quand des créatures extra-terrestres envahissent notre planète. Ultra-véloces, carnivores, elles se révèlent avoir un handicap : elles sont aveugles et se guident seulement à l’ouïe. Une seule solution pour éviter d’être leur victime : être le plus silencieux possible.

Samira (Lupita Nyong’o) se meurt lentement d’un cancer incurable. Avec d’autres patients de son centre médical, elle est dans le centre de New York dans un théâtre de marionnettes quand des créatures extra-terrestres envahissent notre planète. Ultra-véloces, carnivores, elles se révèlent avoir un handicap : elles sont aveugles et se guident seulement à l’ouïe. Une seule solution pour éviter d’être leur victime : être le plus silencieux possible.

Sans un bruit racontait la survie d’une famille nucléaire, condamnée au silence dans une Amérique ravagée par une invasion de monstres extra-terrestres dotés d’une ouïe surdéveloppée. La mère de famille, interprétée par Emily Blunt était enceinte et s’apprêtait à accoucher d’un enfant dont on se demandait bien comment les cris ne risqueraient pas de mettre toute la famille en danger. Le film remportait un immense succès public et critique. C’était même mon film préféré de l’année 2018. Immanquablement hélas, un tel succès allait inciter ses producteurs à en faire une franchise. En 2021 sortait une suite, peu convaincante, Sans un bruit 2. Est prévue pour l’an prochain une suite de la suite, Sans un bruit 3.

Sans un bruit : jour 1 est un prequel. Comme son titre l’indique il raconte le premier jour de l’invasion des fameuses créatures hyperacousiques. Sur le principe, l’idée était séduisante. Le film de 2019 laissait en effet en suspens des questions sans réponse : d’où venaient ces créatures ? quel était leur but ? comment étaient-elles arrivées sur Terre ? comment les humains avaient-ils tenté de résister à cette invasion ?

Sans un bruit : jour 1 ne répond hélas qu’en partie à ces questions. Notamment on ne saura rien de l’origine des créatures ni de leurs buts de guerre. Qu’apprend-on de leur rencontre avec les humains ? Qu’elle fut – mais on s’en serait douté – brutale et sanglante.

Sans un bruit : jour 1 nous laissait espérer également la réponse à une question passionnante : comment les humains avaient-ils découvert que les monstres étaient aveugles et hyperacousiques et que, par conséquent, la meilleure parade était moins l’invisibilité (se cacher) que le silence (se taire) ?

Aussi ce film se réduit-il à pas grand-chose : l’errance de Samira dans un New York en ruines, bizarrement déserté de quasiment tout humain, sa rencontre avec Eric, un étudiant britannique encravaté au moins aussi paumé qu’elle. Je n’ose pas raconter le but de leur quête pour ne pas accabler encore plus un film qui ne le mérite pas…

Maurice (Serge Reggiani) sort de prison et entend venger le meurtre de sa femme. Il a pour ami Silien (Jean-Paul Belmondo) qu’entoure la sombre réputation d’être un « doulos », une balance. Est-ce lui qui a indiqué à l’inspecteur Salignari l’adresse à Neuilly où Maurice et un complice effectuent un dernier casse ? Toujours est-il que Maurice, après avoir pris une balle dans l’épaule est arrêté par la police. Emprisonné, il se jure d’avoir la peau de l’indic qui l’a trahi.

Maurice (Serge Reggiani) sort de prison et entend venger le meurtre de sa femme. Il a pour ami Silien (Jean-Paul Belmondo) qu’entoure la sombre réputation d’être un « doulos », une balance. Est-ce lui qui a indiqué à l’inspecteur Salignari l’adresse à Neuilly où Maurice et un complice effectuent un dernier casse ? Toujours est-il que Maurice, après avoir pris une balle dans l’épaule est arrêté par la police. Emprisonné, il se jure d’avoir la peau de l’indic qui l’a trahi. Elsa (Megan Northam) ne se remet pas de la mort de son frère Franck, spationaute porté disparu en mission trois ans plus tôt. Alors que son don pour le dessin la destinait aux Beaux-Arts, elle vivote avec un emploi d’aide médicale dans l’EHPAD que dirige sa mère (Catherine Salée) dans une petite ville du Puy-de-Dôme. Mais un beau jour, elle entend la voix de son frère et de ses ravisseurs, des extra-terrestres qui lui proposent un pacte faustien : en échange de cinq corps humains dans lesquels ils souhaitent se glisser pour venir visiter la Terre, ils promettent à Elsa le retour de son frère sain et sauf.

Elsa (Megan Northam) ne se remet pas de la mort de son frère Franck, spationaute porté disparu en mission trois ans plus tôt. Alors que son don pour le dessin la destinait aux Beaux-Arts, elle vivote avec un emploi d’aide médicale dans l’EHPAD que dirige sa mère (Catherine Salée) dans une petite ville du Puy-de-Dôme. Mais un beau jour, elle entend la voix de son frère et de ses ravisseurs, des extra-terrestres qui lui proposent un pacte faustien : en échange de cinq corps humains dans lesquels ils souhaitent se glisser pour venir visiter la Terre, ils promettent à Elsa le retour de son frère sain et sauf. Hamid (Adam Bessa, révélé dans

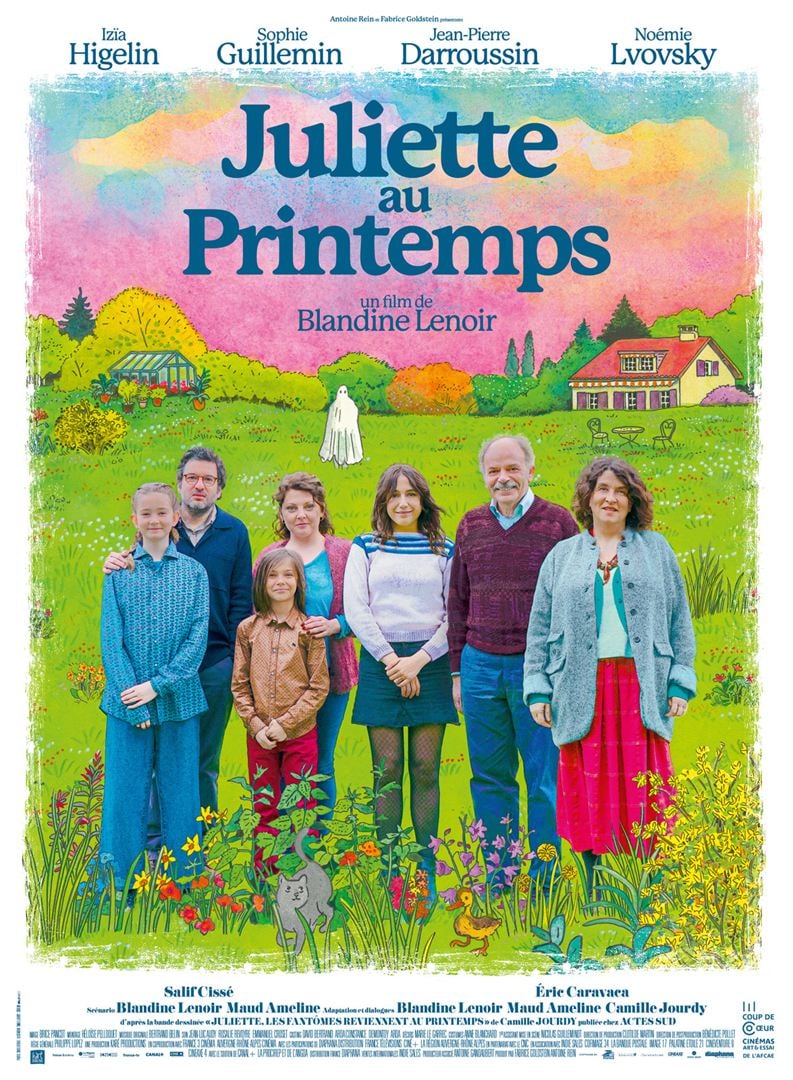

Hamid (Adam Bessa, révélé dans  Trentenaire, dépressive, Juliette (Izïa Higelin), illustratrice de livres pour enfants, retourne se resourcer en famille dans l’Ain. Elle y retrouve ses parents séparés, son père un peu lunaire (Jean-Pierre Darroussin), sa mère fantasque qui se pique de peindre et passe d’amant en amant (Noémie Lvovsky), sa sœur hyperactive (Sophie Guillemin) qui étouffe auprès d’un mari trop planplan (Eric Caravaca), sa grand-mère qui vient d’être placée en EHPAD et dont Juliette se charge de vider la maison (Liliane Rovère).

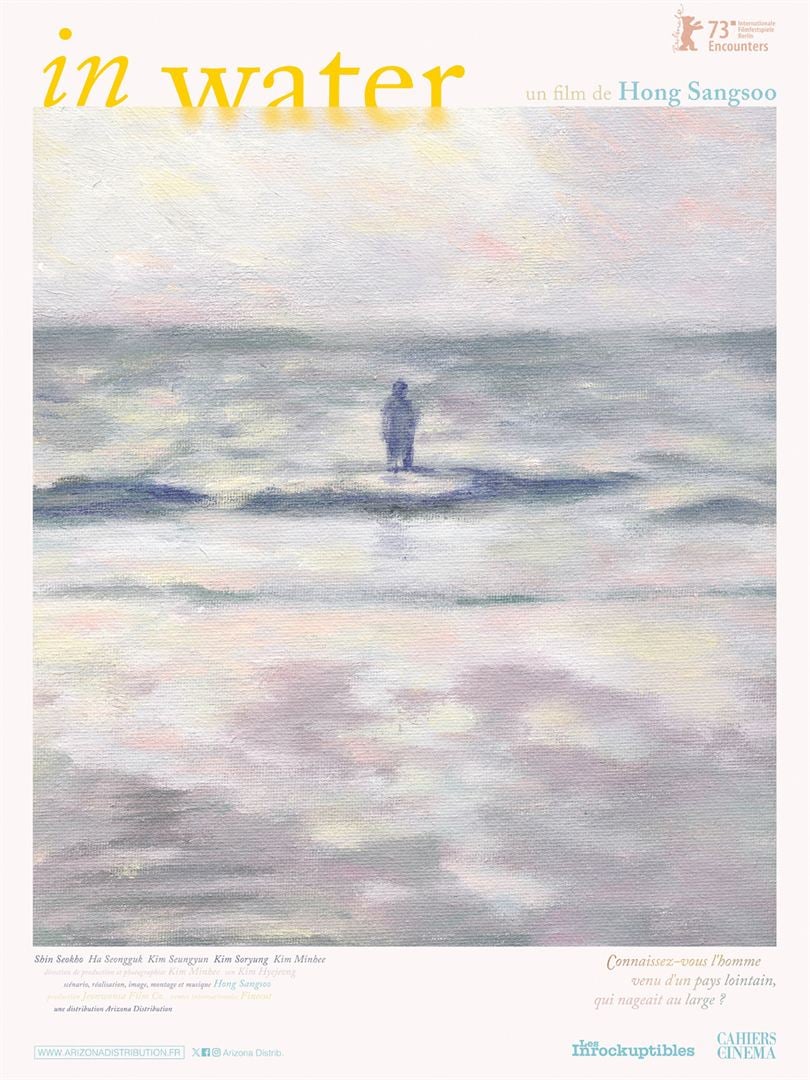

Trentenaire, dépressive, Juliette (Izïa Higelin), illustratrice de livres pour enfants, retourne se resourcer en famille dans l’Ain. Elle y retrouve ses parents séparés, son père un peu lunaire (Jean-Pierre Darroussin), sa mère fantasque qui se pique de peindre et passe d’amant en amant (Noémie Lvovsky), sa sœur hyperactive (Sophie Guillemin) qui étouffe auprès d’un mari trop planplan (Eric Caravaca), sa grand-mère qui vient d’être placée en EHPAD et dont Juliette se charge de vider la maison (Liliane Rovère). Un jeune réalisateur et deux acteurs sont partis tourner un court métrage au bord de la mer. Leur budget est serré. Le réalisateur, à court d’idées, n’a aucun plan de tournage. Mais l’inspiration lui vient soudainement et le tournage peut commencer…

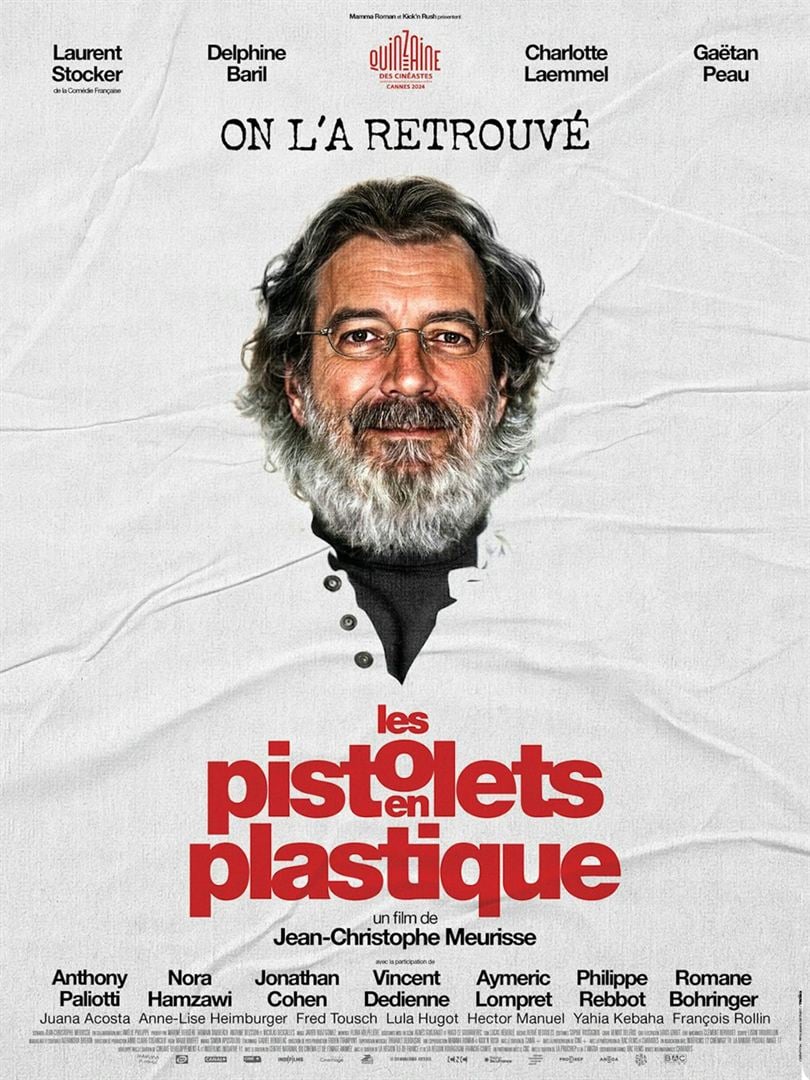

Un jeune réalisateur et deux acteurs sont partis tourner un court métrage au bord de la mer. Leur budget est serré. Le réalisateur, à court d’idées, n’a aucun plan de tournage. Mais l’inspiration lui vient soudainement et le tournage peut commencer… Après avoir tué sa femme et ses enfants, Paul Bernardin a disparu. Il s’est réfugié en Argentine et y coule désormais des jours paisibles. Un policier croit l’avoir reconnu à Roissy à l’embarquement d’un vol vers Copenhague. Mais l’individu, dénommé Michel Uzès, arrêté et interrogé par la police danoise, s’avère n’être qu’un paisible danseur de country. Deux femmes, autopromues enquêtrices, consacrent leur temps libre à la traque du fugitif et mettent la main sur Michel Uzès dont elle sont bien décidées à arracher les aveux.

Après avoir tué sa femme et ses enfants, Paul Bernardin a disparu. Il s’est réfugié en Argentine et y coule désormais des jours paisibles. Un policier croit l’avoir reconnu à Roissy à l’embarquement d’un vol vers Copenhague. Mais l’individu, dénommé Michel Uzès, arrêté et interrogé par la police danoise, s’avère n’être qu’un paisible danseur de country. Deux femmes, autopromues enquêtrices, consacrent leur temps libre à la traque du fugitif et mettent la main sur Michel Uzès dont elle sont bien décidées à arracher les aveux. Trois films en un.

Trois films en un. Qu’on l’ait lu ou pas, on connaît tous l’histoire du Comte de Monte-Cristo comme on connaît celle des Misérables ou de Cyrano de Bergerac. En 1815, alors qu’il s’apprête à épouser la belle Mercedes, le jeune capitaine de marine Edmond Dantès est injustement enfermé au château d’If. Il parvient à s’en échapper grâce à la complicité de l’abbé Faria et à mettre la main sur le trésor perdu des Templiers. Il va traquer ceux qui l’ont trahi et mettre son immense richesse au service de son insatiable vengeance.

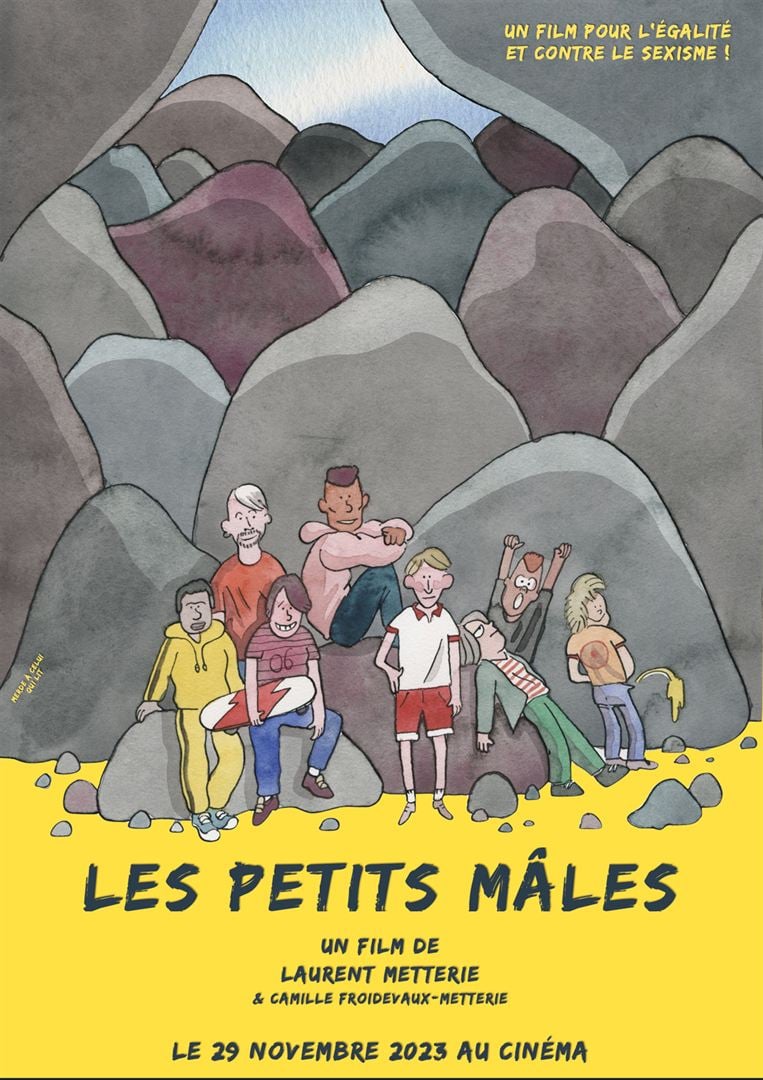

Qu’on l’ait lu ou pas, on connaît tous l’histoire du Comte de Monte-Cristo comme on connaît celle des Misérables ou de Cyrano de Bergerac. En 1815, alors qu’il s’apprête à épouser la belle Mercedes, le jeune capitaine de marine Edmond Dantès est injustement enfermé au château d’If. Il parvient à s’en échapper grâce à la complicité de l’abbé Faria et à mettre la main sur le trésor perdu des Templiers. Il va traquer ceux qui l’ont trahi et mettre son immense richesse au service de son insatiable vengeance. Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.

Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.