Fille de modestes agriculteurs du Forez (Antoine Chappey et Marilyne Canto, mariés à l’écran et à la ville), Sophie Vasseur (Suzanne Jouannet, César du meilleur espoir féminin 2022 pour son rôle tout en subtilité dans Les Choses humaines) est poussée par son prof de maths de terminale à rejoindre une classe prépa scientifique à Lyon. La jeune boursière pourra compter sur l’amitié de sa voisine d’internat, Diane (Marie Colomb, remarquée dans Laëtitia et As bestas), et sur la protection de Hadrien (Lorenzo Lefebvre), un 5/2 qui maîtrise tous les codes. Mais, écrasée par la masse de travail et la difficulté des matières, traumatisée par sa première colle avec une professeur de physique intraitable (Maud Wyler), Sophie semble bien mal partie pour réaliser le rêve qu’elle s’est autorisée : intégrer l’X.

Fille de modestes agriculteurs du Forez (Antoine Chappey et Marilyne Canto, mariés à l’écran et à la ville), Sophie Vasseur (Suzanne Jouannet, César du meilleur espoir féminin 2022 pour son rôle tout en subtilité dans Les Choses humaines) est poussée par son prof de maths de terminale à rejoindre une classe prépa scientifique à Lyon. La jeune boursière pourra compter sur l’amitié de sa voisine d’internat, Diane (Marie Colomb, remarquée dans Laëtitia et As bestas), et sur la protection de Hadrien (Lorenzo Lefebvre), un 5/2 qui maîtrise tous les codes. Mais, écrasée par la masse de travail et la difficulté des matières, traumatisée par sa première colle avec une professeur de physique intraitable (Maud Wyler), Sophie semble bien mal partie pour réaliser le rêve qu’elle s’est autorisée : intégrer l’X.

La classe prépa est une originalité bien française de l’Enseignement supérieur dont on pourrait s’étonner qu’elle ne soit pas le décor de plus de films tant son potentiel cinématographique est grand. Mis à part La Crème de la crème de Kim Chapiron en 2014, je serais bien en mal d’en citer d’autres. En un lieu quasiment clos (unité de lieu), des jeunes gens venus des horizons les plus différents, entre lesquels naîtront des amitiés pour la vie, des haines tenaces ou des histoires d’amour plus ou moins durables, sont réunis pendant deux ou trois ans (unité de temps) avec un seul objectif en tête : intégrer une Grande école (unité d’action).

Frédéric Mermoud a bien compris tout le parti à tirer de cet arrière-plan. Il sait que la prépa peut être le décor d’un film politique (Sophie saura-t-elle faire oublier ses origines sociales pour assimiler les codes qu’elle n’a pas ?) et d’une coming-of age story (les premières amours de Sophie la distrairont-elles de son but ?), le tout tendu par une question en forme de défi sportif : Sophie craquera-t-elle ?

Le problème de cette Voie royale est que tout y est outré, sans nuances, caricatural et banalement prévisible. Les parents de Sophie sont de braves éleveurs auxquels une administration tatillonne refuse la subvention qui leur permettait péniblement d’équilibrer leurs comptes. Leur fils, le frère de Sophie, embrasé par une juste colère, enfile un gilet jaune, manifeste et se fait bastonner par les flics. Diane, l’amie de Sophie, devient sans le moindre effort la major de sa promo… avant de démissionner pour aller suivre des cours de théâtre et donner un sens à sa vie. Mme Fresnel, la glaçante prof de physique, cache peut-être derrière son sévère chignon un lourd secret dont on redoute la révélation et offre hélas à la sublime Maud Wyler le plus mauvais rôle qu’elle ait jamais tenu. Quant aux parents de Hadrien, ils incarnent jusqu’à la caricature la haute société lyonnaise.

Le scénario interminable de La Voie royale souffre d’un sérieux problème de crédibilité – dont on ne peut rien dire sans spoiler – et de rythme, s’étirant sur deux années. Un œil à la bande-annonce suffit à en deviner par avance les moindres rebondissements.

L’interprétation très juste de Suzanne Jouannet sauve La Voie royale du naufrage. Mais, pour moi, c’est l’unique atout d’un film qui, avec une rare maladresse, accumule les défauts.

Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises.

Elena et Ivan, deux architectes barcelonais, décident de s’installer dans la vieille bicoque que la tante d’Elena leur a laissée à sa mort et d’exploiter le liège des cinq cents hectares qui l’entourent. Mais à ces néoruraux, pétris de bonnes intentions, la vie à la ferme réservera bien des surprises. En plein milieu de la steppe kazakhe, battue par le blizzard d’un janvier glacial, six hommes masqués attaquent un collège et prennent en otage les élèves de la classe que Tazshi, le professeur de mathématiques, a abandonnée à son sort. Dans l’attente des secours, bloqués par la neige, Tazshi décide de lancer l’assaut avec l’aide de quelques comparses : son ex-femme, le principal du collège, le professeur de gymnastique, l’intendant, un parent d’élève, l’idiot du village….

En plein milieu de la steppe kazakhe, battue par le blizzard d’un janvier glacial, six hommes masqués attaquent un collège et prennent en otage les élèves de la classe que Tazshi, le professeur de mathématiques, a abandonnée à son sort. Dans l’attente des secours, bloqués par la neige, Tazshi décide de lancer l’assaut avec l’aide de quelques comparses : son ex-femme, le principal du collège, le professeur de gymnastique, l’intendant, un parent d’élève, l’idiot du village…. Odile (Ariane Ascaride) est une grand-mère épanouie qui s’apprête à accueillir avec Jean, son mari, dans leur belle résidence familiale leurs deux enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants venus comme chaque année fêter son anniversaire. Mais, dans l’après-midi qui précède le début des festivités, Jean s’effondre, tué net par une crise cardiaque. Prise de panique, en plein déni, Odile préfère cacher le corps de son mari sous son lit et profiter avec les siens d’une dernière fête.

Odile (Ariane Ascaride) est une grand-mère épanouie qui s’apprête à accueillir avec Jean, son mari, dans leur belle résidence familiale leurs deux enfants, leurs conjoints et leurs petits-enfants venus comme chaque année fêter son anniversaire. Mais, dans l’après-midi qui précède le début des festivités, Jean s’effondre, tué net par une crise cardiaque. Prise de panique, en plein déni, Odile préfère cacher le corps de son mari sous son lit et profiter avec les siens d’une dernière fête. Fatima-Zahra (Aicha Tebbae) vit de ses charmes. Son activité l’oblige à se déplacer d’une ville à l’autre au gré des rencontres qu’elle y fait et des revers de fortune qu’elle y subit. Son fils Sélim (Abdellah El Hajjouji), dix-sept ans, l’accompagne dans toutes ses pérégrinations. Lorsqu’il découvre la réalité sur sa naissance et l’origine des revenus de sa mère, le duo manque se séparer et part s’installer à Tanger. Sélim trouve un travail chez un Français homosexuel (Antoine Reinartz) qui l’emploie comme homme à tout faire dans son riad. Fatima-Zahra, après avoir un temps essayé d’occuper un emploi ouvrier dans une usine textile, espère enfin se marier avec un conducteur de car.

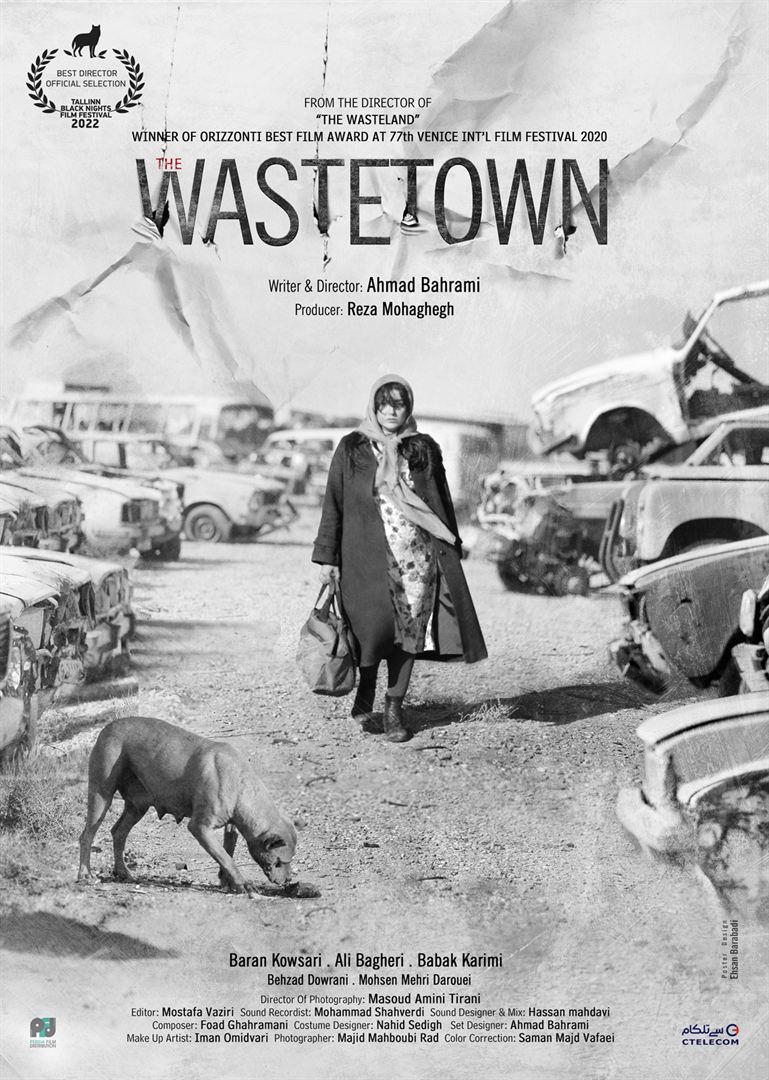

Fatima-Zahra (Aicha Tebbae) vit de ses charmes. Son activité l’oblige à se déplacer d’une ville à l’autre au gré des rencontres qu’elle y fait et des revers de fortune qu’elle y subit. Son fils Sélim (Abdellah El Hajjouji), dix-sept ans, l’accompagne dans toutes ses pérégrinations. Lorsqu’il découvre la réalité sur sa naissance et l’origine des revenus de sa mère, le duo manque se séparer et part s’installer à Tanger. Sélim trouve un travail chez un Français homosexuel (Antoine Reinartz) qui l’emploie comme homme à tout faire dans son riad. Fatima-Zahra, après avoir un temps essayé d’occuper un emploi ouvrier dans une usine textile, espère enfin se marier avec un conducteur de car. Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari.

Bermani, la trentaine, se présente à l’entrée d’une casse automobile, perdue au milieu d’une plaine déserte battue par le vent. Elle sort de prison où elle vient de passer dix années pour le meurtre de son mari. Elle cherche son fils dont elle a accouché en prison. Dans les trois jours que durent le film, elle tentera d’obtenir sur lui des informations du gardien de la casse, de son directeur et de son beau-frère, qui fut avant son mariage amoureux d’elle et qui est suspecté de l’avoir aidée à tuer son mari. Le père Manuel Cura dirige au Chili un foyer où il accueille des adolescents en rupture de ban. Parmi eux, Carlo, quatorze ans, dit avoir été victime d’un réseau de pédocriminels contre lequel une enquête judicaire est en cours. Mais l’adolescent est trop fragile pour témoigner. Blanca, surnommée Blanquita, une ancienne pensionnaire du foyer, qui l’a quitté quand elle avait quatorze ans et qui y est revenue avec le bébé qu’elle a eu entretemps, témoigne à son tour des mêmes faits.

Le père Manuel Cura dirige au Chili un foyer où il accueille des adolescents en rupture de ban. Parmi eux, Carlo, quatorze ans, dit avoir été victime d’un réseau de pédocriminels contre lequel une enquête judicaire est en cours. Mais l’adolescent est trop fragile pour témoigner. Blanca, surnommée Blanquita, une ancienne pensionnaire du foyer, qui l’a quitté quand elle avait quatorze ans et qui y est revenue avec le bébé qu’elle a eu entretemps, témoigne à son tour des mêmes faits. Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon.

Julia a vingt-deux ans et deux jeunes enfants qu’elle couve de toute la tendresse maternelle dont elle est capable. Elle poursuit des études pour devenir infirmière mais fait pour le moment le ménage dans un grand hôtel. Elle peut compter sur son père et sur sa sœur pour l’aider. Mais, éternelle amoureuse, elle ne peut pas vivre sans compagnon. Avant d’être un biopic du « père de la bombe atomique », Oppenheimer est un film de Christopher Nolan, le onzième après des chefs-d’œuvre tels que Memento, Inception, Interstellar ou

Avant d’être un biopic du « père de la bombe atomique », Oppenheimer est un film de Christopher Nolan, le onzième après des chefs-d’œuvre tels que Memento, Inception, Interstellar ou  Huit personnages se retrouvent dans l’ouest du Texas pour y saboter un pipe-line. Chacun a ses raisons qu’une série de flashbacks va éclairer.

Huit personnages se retrouvent dans l’ouest du Texas pour y saboter un pipe-line. Chacun a ses raisons qu’une série de flashbacks va éclairer.