Je me plaignais hier des mises en scène un peu pauvres du cinéma français. Me voici aujourd’hui servi avec cette Orpheline d’une rare complexité et d’une belle sensibilité.

Je me plaignais hier des mises en scène un peu pauvres du cinéma français. Me voici aujourd’hui servi avec cette Orpheline d’une rare complexité et d’une belle sensibilité.

Comme l’annonce l’affiche, Arnaud des Pallières va raconter la vie d’une orpheline à quatre âges de sa vie. Au lieu d’en confier le soin à la même actrice, grimée et vieillie pour l’occasion, il en choisit quatre qui n’ont pas grand chose en commun sinon leurs lèvres purpurines. La même recette vient d’être employée avec le succès que l’on sait dans Moonlight outre-Atlantique.

Complexité supplémentaire : la vie de Karine/Sandra/Renée n’est pas narrée dans l’ordre chronologique, mais, comme dans Irréversible de Gaspar Noé, en commençant par la fin. On découvre une institutrice rangée (Adèle Haenel) sur le point d’être rattrapée par son passé sous les traits de Gemma Arterton (ah ! Gemma …). Pour comprendre sa situation, il faut remonter sept ans en arrière et rencontrer Sandra (Adèle Exarchopoulos) qui vient d’arriver à Paris et se retrouve plongée dans le milieu du jeu et de l’arnaque. À treize ans, la jeune Karine (Solène Rigot) cherche à toute force à fuir la violence d’un père dont on comprendra, après un quatrième saut dans le temps, les ressorts dramatiques.

La concaténation des temps est d’une parfaite fluidité et évite les défauts du film à sketches toujours inégal. Arnaud des Pallières peint un splendide tableau de femme diffractée. Le parti pris de confier ce rôle unique à quatre actrices ne remet pas en cause sa profonde unité. Karine est une enfant en mal de (re)pères qui cherche maladroitement l’amour.

Dans un ultime chapitre, le film revient à son point de départ et retrouve Adèle Haenel obligée de faire taire la soif d’amour qui lui a tant fait tort. Ce dénouement n’est pas l’épisode le moins émouvant d’un film dont on retiendra l’éblouissante prestation d’Adèle Exarchopoulos, plus sensuelle que jamais.

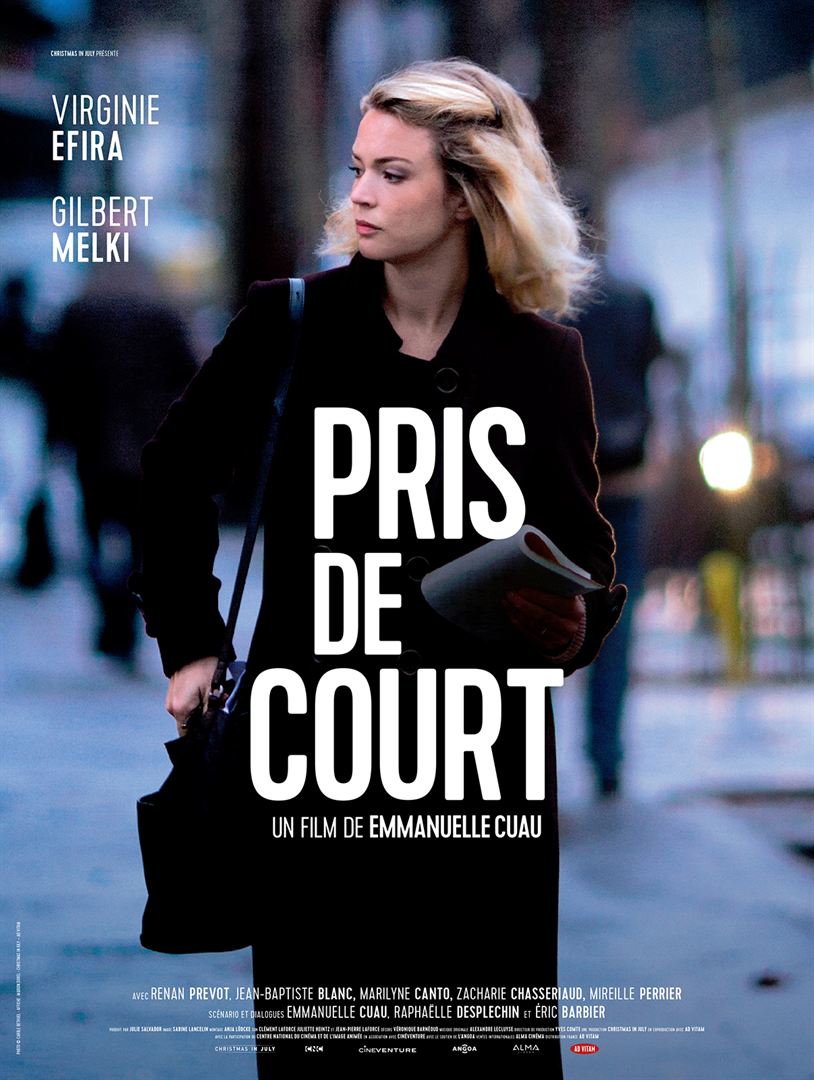

Jeune veuve, Nathalie s’installe à Paris avec ses deux enfants. Las ! L’emploi de joaillier qu’on lui avait promis lui échappe. Elle trouve un petit boulot dans un restaurant tandis que son aîné fait de mauvaises fréquentations au lycée.

Jeune veuve, Nathalie s’installe à Paris avec ses deux enfants. Las ! L’emploi de joaillier qu’on lui avait promis lui échappe. Elle trouve un petit boulot dans un restaurant tandis que son aîné fait de mauvaises fréquentations au lycée. Il faudrait être ermite pour l’ignorer : Ghost in the Shell a débarqué hier sur nos écrans. Plus d’un million de spectateurs, petits et grands, iront le voir ce week-end. À tort ? À raison ?

Il faudrait être ermite pour l’ignorer : Ghost in the Shell a débarqué hier sur nos écrans. Plus d’un million de spectateurs, petits et grands, iront le voir ce week-end. À tort ? À raison ? Fixeur (n.m.) : Personne employée (comme guide, interprète etc.) par un(e) journaliste pour faciliter son travail.

Fixeur (n.m.) : Personne employée (comme guide, interprète etc.) par un(e) journaliste pour faciliter son travail. Claire est sage-femme en banlieue parisienne. Elle reçoit un appel de Béatrice, l’amante fantasque qui, près de quarante plus tôt, avait brisé le cœur de son père. Béatrice, atteinte d’une tumeur cancéreuse au cerveau, ignore que le père de Claire s’est suicidé après son départ.

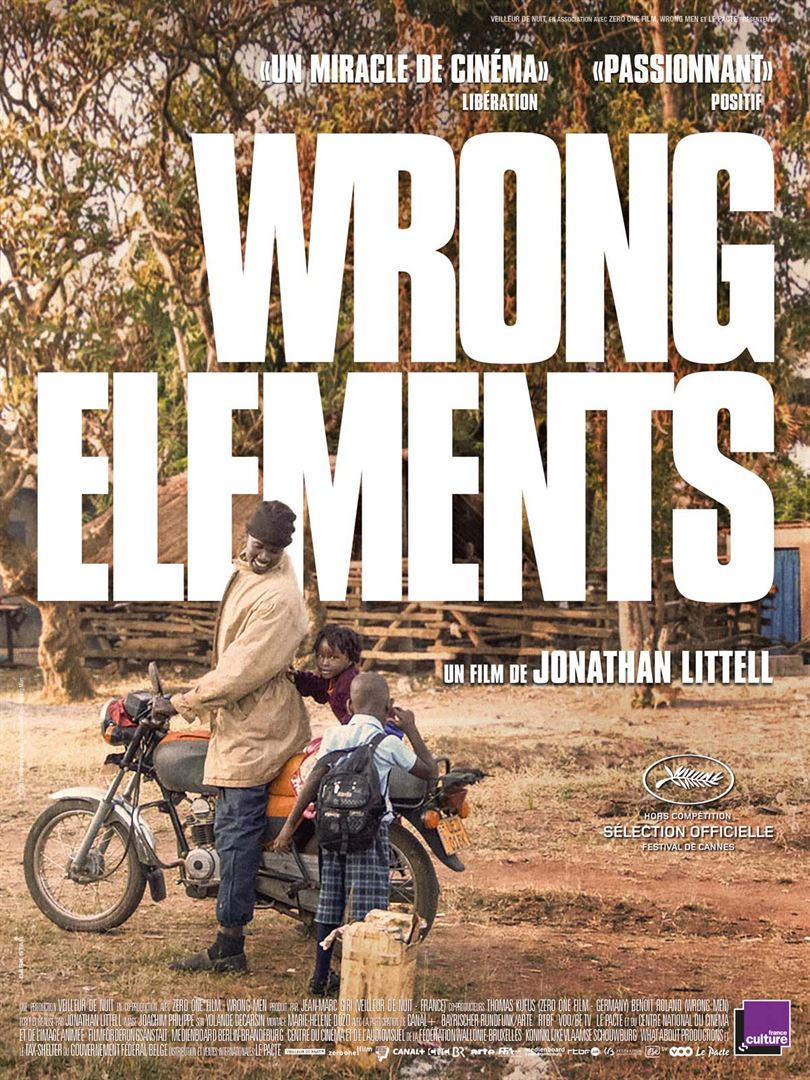

Claire est sage-femme en banlieue parisienne. Elle reçoit un appel de Béatrice, l’amante fantasque qui, près de quarante plus tôt, avait brisé le cœur de son père. Béatrice, atteinte d’une tumeur cancéreuse au cerveau, ignore que le père de Claire s’est suicidé après son départ. Au nord de l’Ouganda, depuis près de trente ans, la Lord’s Resistance Army (LRA) est entrée en rébellion. Son chef, Jospeh Kony, n’hésite pas à kidnapper des enfants, des filles pour les réduire en esclaves sexuelles et des garçons pour en faire des soldats fanatisés. Jonathan Littell, l’auteur des Bienveillantes, prix Goncourt 2006, filme quatre d’entre eux, revenus à la vie civile.

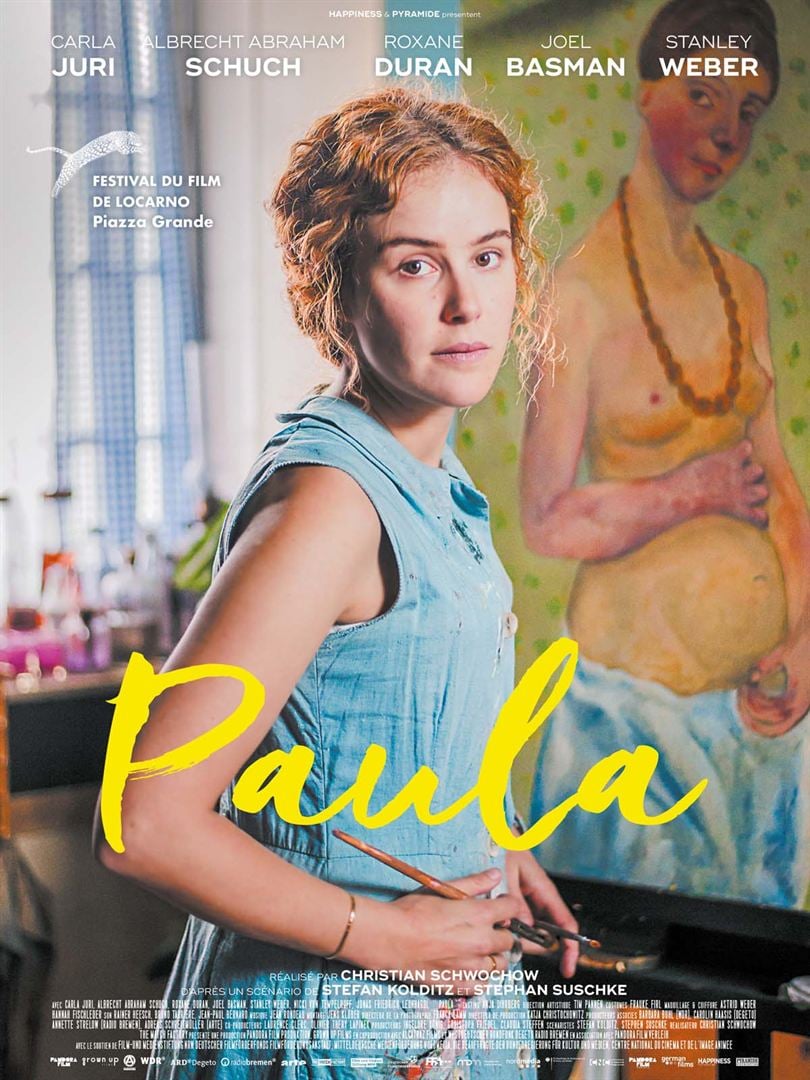

Au nord de l’Ouganda, depuis près de trente ans, la Lord’s Resistance Army (LRA) est entrée en rébellion. Son chef, Jospeh Kony, n’hésite pas à kidnapper des enfants, des filles pour les réduire en esclaves sexuelles et des garçons pour en faire des soldats fanatisés. Jonathan Littell, l’auteur des Bienveillantes, prix Goncourt 2006, filme quatre d’entre eux, revenus à la vie civile. En 1900, Paula Becker a vingt-quatre ans. C’est une jeune femme émancipée qui veut consacrer sa vie à sa passion, la peinture, et veut briser le carcan dans lequel les femmes sont encore enfermées. Dans la colonne d’artistes de Worpswede, près de Brême, elle rencontre un jeune veuf, peintre comme elle. Elle l’épouse. Mais elle rêve de partir à Paris y élargir sa palette.

En 1900, Paula Becker a vingt-quatre ans. C’est une jeune femme émancipée qui veut consacrer sa vie à sa passion, la peinture, et veut briser le carcan dans lequel les femmes sont encore enfermées. Dans la colonne d’artistes de Worpswede, près de Brême, elle rencontre un jeune veuf, peintre comme elle. Elle l’épouse. Mais elle rêve de partir à Paris y élargir sa palette. Depuis plus de dix ans, le duo belgo-canadien Abel & Gordon signe des films aussi improbables que la rencontre de ces deux nationalités : « L’Iceberg » (2005), « Rumba » (2008), « La Fée » (2011). Pour la première fois, il pose sa caméra à Paris, sur les berges du seizième arrondissement, entre la Tour Eiffel et l’île aux cygnes. Fiona (Fiona Gordon) y campe une postière canadienne débarquée dans la capitale à la recherche de sa vieille tante gentiment foldingue (Emmanuelle Riva). La rousse voyageuse y fait la rencontre de Dom, un SDF loufoque (Dominique Abel) qui l’aidera à retrouver l’octogénaire étourdie.

Depuis plus de dix ans, le duo belgo-canadien Abel & Gordon signe des films aussi improbables que la rencontre de ces deux nationalités : « L’Iceberg » (2005), « Rumba » (2008), « La Fée » (2011). Pour la première fois, il pose sa caméra à Paris, sur les berges du seizième arrondissement, entre la Tour Eiffel et l’île aux cygnes. Fiona (Fiona Gordon) y campe une postière canadienne débarquée dans la capitale à la recherche de sa vieille tante gentiment foldingue (Emmanuelle Riva). La rousse voyageuse y fait la rencontre de Dom, un SDF loufoque (Dominique Abel) qui l’aidera à retrouver l’octogénaire étourdie. L’écrivain Daniel Mantovani déprime depuis qu’il a reçu le Prix Nobel de littérature [C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je l’ai toujours refusé : la peur de la déprime]. Cloîtré dans sa luxueuse villa, il refuse toutes les sollicitations. Mais, sur un coup de tête, il s’envole pour Buenos Aires pour retourner dans son village natal, Salas, le cadre de chacun de ses romans où il n’est plus revenu depuis quarante ans.

L’écrivain Daniel Mantovani déprime depuis qu’il a reçu le Prix Nobel de littérature [C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je l’ai toujours refusé : la peur de la déprime]. Cloîtré dans sa luxueuse villa, il refuse toutes les sollicitations. Mais, sur un coup de tête, il s’envole pour Buenos Aires pour retourner dans son village natal, Salas, le cadre de chacun de ses romans où il n’est plus revenu depuis quarante ans. Peter Berg filme à la truelle les pages les plus sanglantes et les plus héroïques de l’histoire contemporaine américaine. L’attentat des tours de Khobar en 1996 en Arabie saoudite (Le Royaume), l’opération Red Wings menées par les SEALs dans les montagnes afghanes en 2005 (Du sang et des larmes), l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon au large de la Louisiane en 2010 (

Peter Berg filme à la truelle les pages les plus sanglantes et les plus héroïques de l’histoire contemporaine américaine. L’attentat des tours de Khobar en 1996 en Arabie saoudite (Le Royaume), l’opération Red Wings menées par les SEALs dans les montagnes afghanes en 2005 (Du sang et des larmes), l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon au large de la Louisiane en 2010 (