Hélène (Vicky Krieps) est frappée d’une maladie mortelle, une fibrose pulmonaire idiopathique (FBI) qui risque de l’asphyxier si elle n’est pas greffée. L’attention aimante de son conjoint, Matthieu (Gaspard Ulliel), ne suffit pas à réconforter la jeune femme qui décide de fuir, seule, en Norvège pour y décider de son destin.

Hélène (Vicky Krieps) est frappée d’une maladie mortelle, une fibrose pulmonaire idiopathique (FBI) qui risque de l’asphyxier si elle n’est pas greffée. L’attention aimante de son conjoint, Matthieu (Gaspard Ulliel), ne suffit pas à réconforter la jeune femme qui décide de fuir, seule, en Norvège pour y décider de son destin.

La campagne marketing de Plus que jamais repose en grande partie sur un argument morbide : ce serait le dernier film de Gaspard Ulliel, brutalement décédé dans un accident de ski en janvier 2022, après le tournage l’été précédent.

Plus que jamais n’a pas besoin de cet argument-là pour se vendre. Son sujet à lui seul suffit à en justifier l’intérêt. Il pose en effet une question universelle : comment réagir à l’imminence de la mort ? Faut-il en parler ? faut-il la taire ? La question résonne tout particulièrement pour ceux qui, comme moi, affichent narcissiquement le moindre de leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux : posterons-nous la radio scintillante de nos métastases osseuses comme on poste complaisamment celles de nos dernières lectures avec une tasse de café fumant ?

Ce film en pose une autre, encore plus effrayante : comment partagerons-nous notre maladie avec nos proches ? Leur en fera-t-on porter le poids ? Le véritable amour ne consiste-t-il pas à les épargner et à les laisser vivre en euphémisant notre souffrance et notre angoisse ? Ou bien, au contraire, est-il orgueilleux de se draper dans un stoïcisme hors de propos et d’affronter seul la maladie ? De ces deux attitudes opposées, laquelle est la plus égoïste ?

À toutes ces questions, Plus que jamais répond frontalement avec une extraordinaire pudeur. Il le doit à la justesse du jeu de Vicky Krieps, cette actrice luxembourgeoise dont la célébrité explose depuis quelques années (De nos frères blessés, Serre-moi fort, Old, Bergman Island, Phantom Thread….). Elle réussit à être fragile et forte à la fois : la vie la quitte lentement à chaque inspiration, de plus en plus haletante, mais son esprit se débat avec une force inentamée entre instinct de survie et acceptation apaisée de l’inéluctabilité de la mort.

L’autre atout du film est les paysages majestueux des fjords de Norvège. Leur beauté sauvage est l’écrin intimidant dans lequel Hélène veut, contre toute raison, vivre ses derniers moments. Le soleil de minuit qui l’empêche de dormir éclaire paradoxalement ce film crépusculaire.

À me lire, vous vous imaginez déjà la dernière scène du film. Elle ne sera pas pourtant celle que vous croyez. Elle m’a rappelé celle de Quelques heures de printemps – où Vincent Lindon accompagnait dans son ultime voyage sa mère, interprétée par Hélène Vincent, qui souhaitait être euthanasiée en Suisse. Comme elle, elle m’a arraché des sanglots.

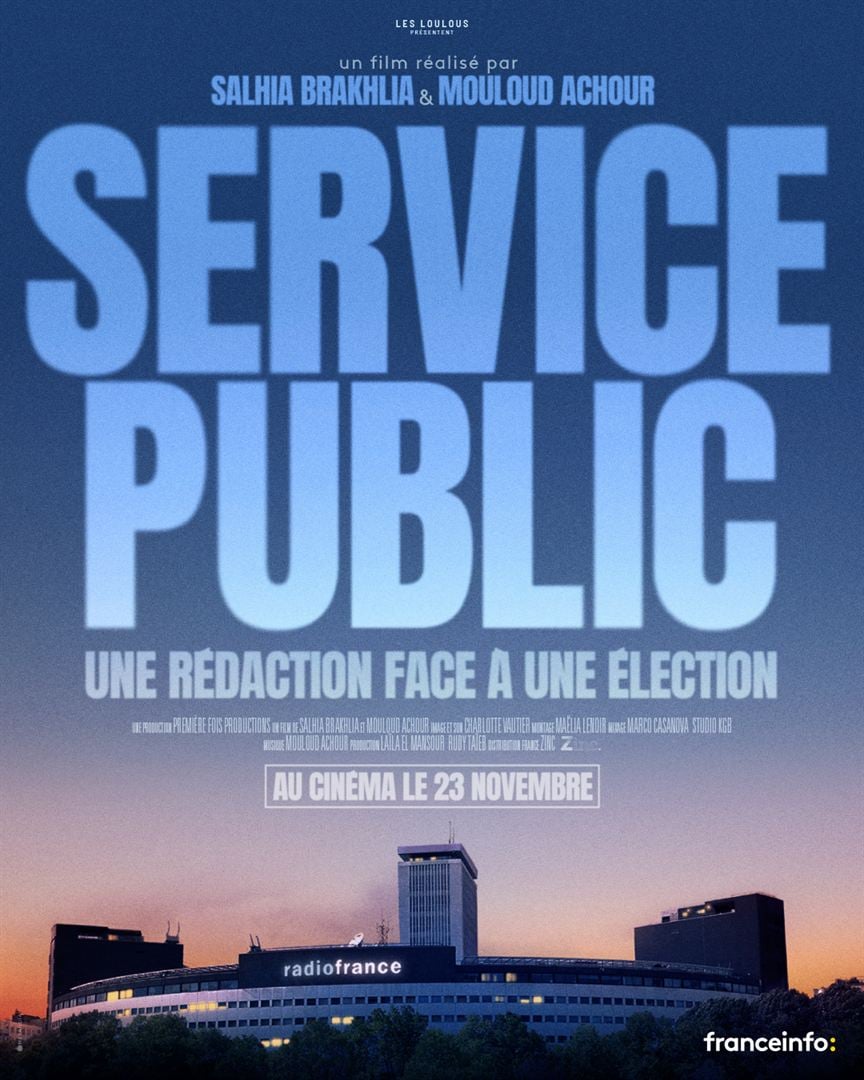

Vous aimez le journalisme ? Vous aimez la politique ? ce documentaire est pour vous.

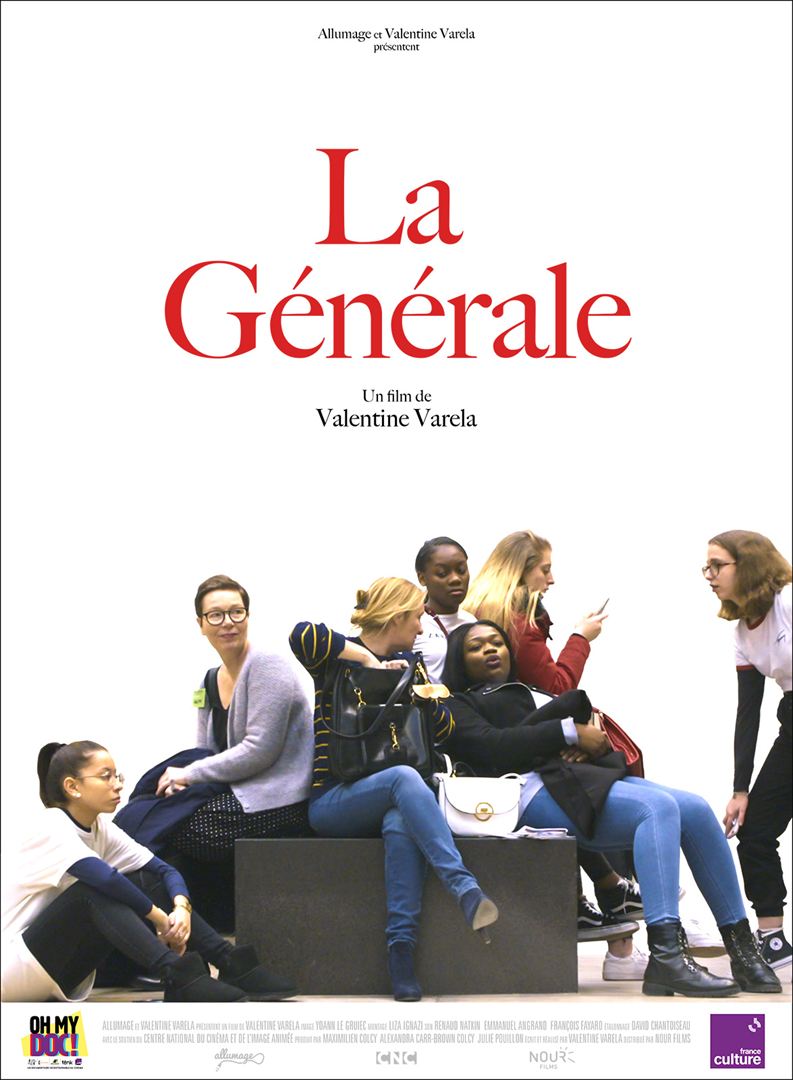

Vous aimez le journalisme ? Vous aimez la politique ? ce documentaire est pour vous. Valentine Verda a suivi pendant sa dernière année d’enseignement Christine, une enseignante de SVT en classe de seconde au lycée Emile-Dubois dans le 14ème arrondissement à Paris. Professeure principale d’une classe de seconde, Christine s’est tout particulièrement attachée à deux de ses élèves en difficultés : Imane, une jeune fille survoltée, et Salah, un redoublant sur le point de basculer dans la délinquance.

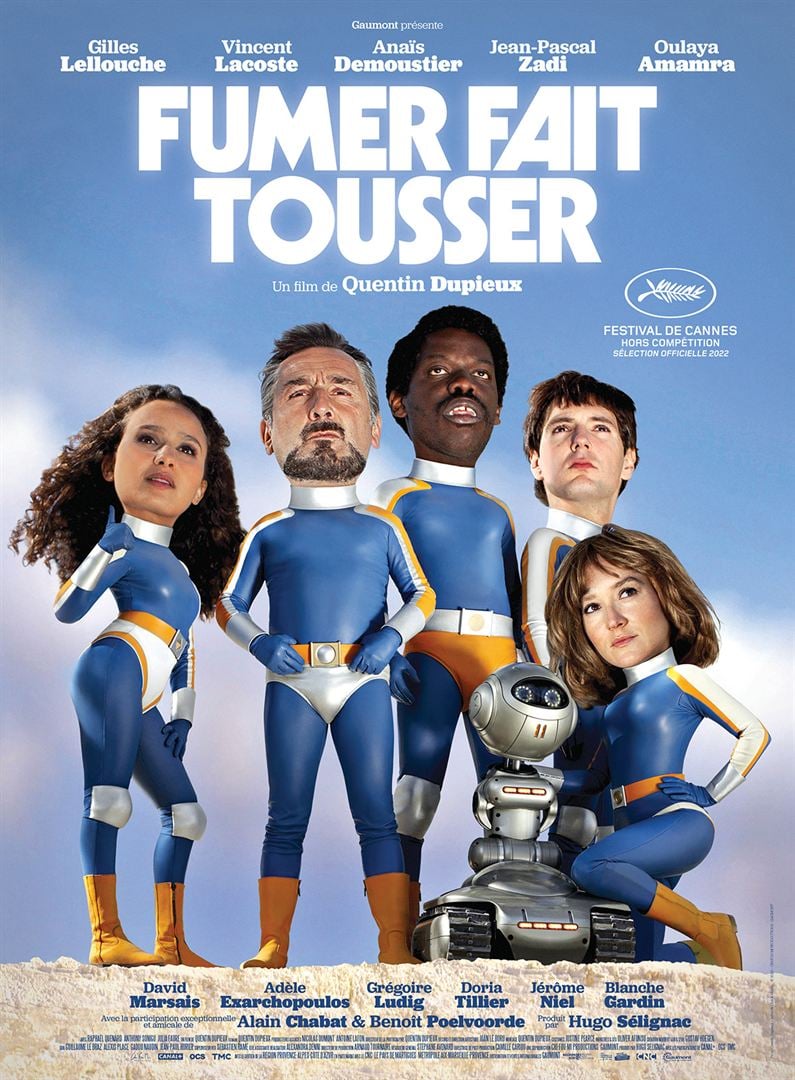

Valentine Verda a suivi pendant sa dernière année d’enseignement Christine, une enseignante de SVT en classe de seconde au lycée Emile-Dubois dans le 14ème arrondissement à Paris. Professeure principale d’une classe de seconde, Christine s’est tout particulièrement attachée à deux de ses élèves en difficultés : Imane, une jeune fille survoltée, et Salah, un redoublant sur le point de basculer dans la délinquance. Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires.

Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires. Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause.

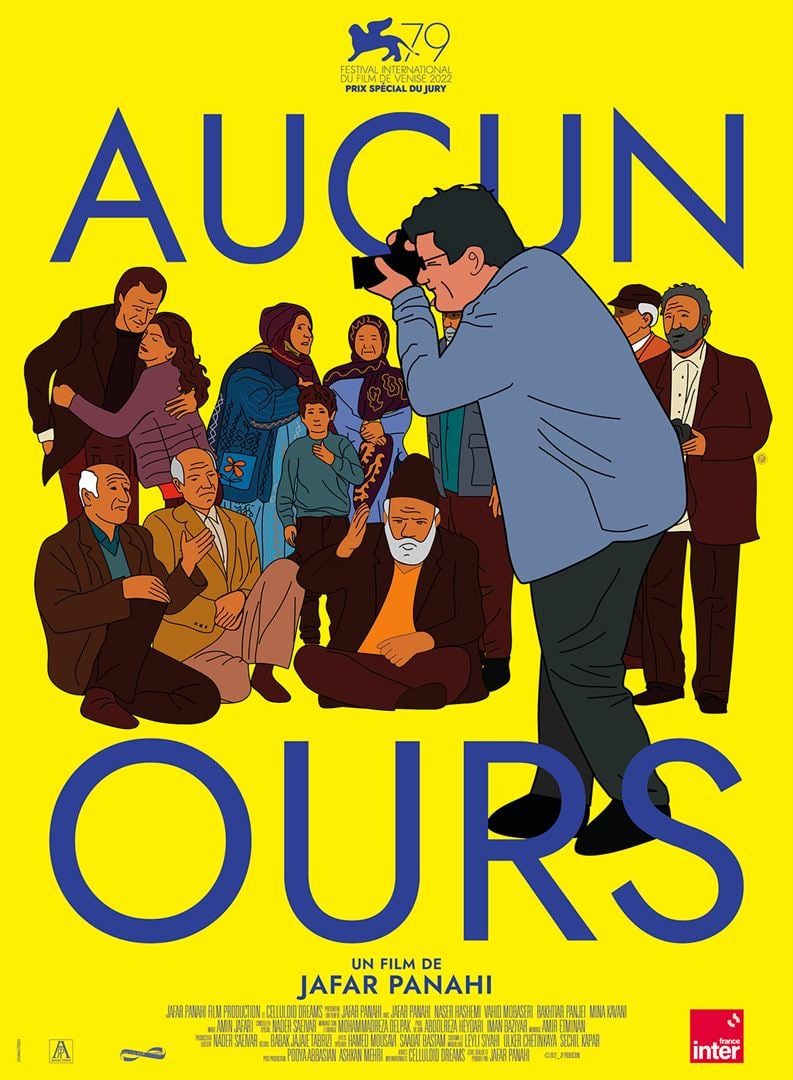

Annie, la quarantaine, est ouvrière dans une petite ville du centre de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle tombe enceinte d’un troisième. Son mari et elle sont d’accord pour avorter. Mais, en 1974, l’avortement est encore illégal. Annie doit pousser la porte d’une antenne du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Elle y est accueillie par des médecins et des infirmières qui vont vite la rallier à leur cause. Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque.

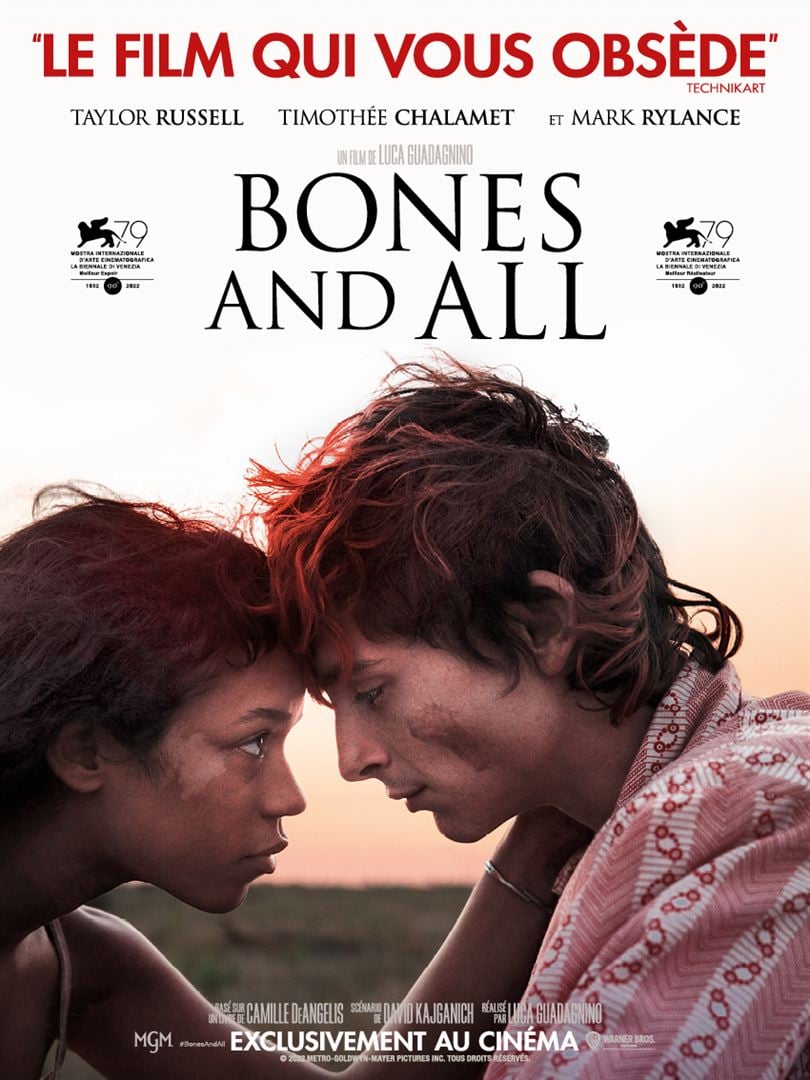

Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque. Maren (Taylor Russell) a dix-sept ans. Elle a hérité de ses parents une tare encombrante : elle est cannibale. Quand son père la laisse à elle-même après une énième tentative de crime qu’il n’a pas réussi à prévenir, Maren n’a d’autre solution que de prendre la route pour retrouver sa mère au fond du Minnesota. En route, elle découvre qu’elle n’est pas la seule dans son cas. Un vieux « mangeur » (Mark Rylance) aimerait la prendre sous sa coupe. Mais Maren préfère se rapprocher de Lee (Timothée Chalamet), un garçon de son âge.

Maren (Taylor Russell) a dix-sept ans. Elle a hérité de ses parents une tare encombrante : elle est cannibale. Quand son père la laisse à elle-même après une énième tentative de crime qu’il n’a pas réussi à prévenir, Maren n’a d’autre solution que de prendre la route pour retrouver sa mère au fond du Minnesota. En route, elle découvre qu’elle n’est pas la seule dans son cas. Un vieux « mangeur » (Mark Rylance) aimerait la prendre sous sa coupe. Mais Maren préfère se rapprocher de Lee (Timothée Chalamet), un garçon de son âge. En 2017, les deux journalistes du New York Times, Judi Kantor (Zoe Kazan) et Megan Twohey (Carey Mulligan), après une longue enquête semée d’embûches, ont révélé les agressions sexuelles systématiquement perpétrées depuis un quart de siècle par Harvey Weinstein.

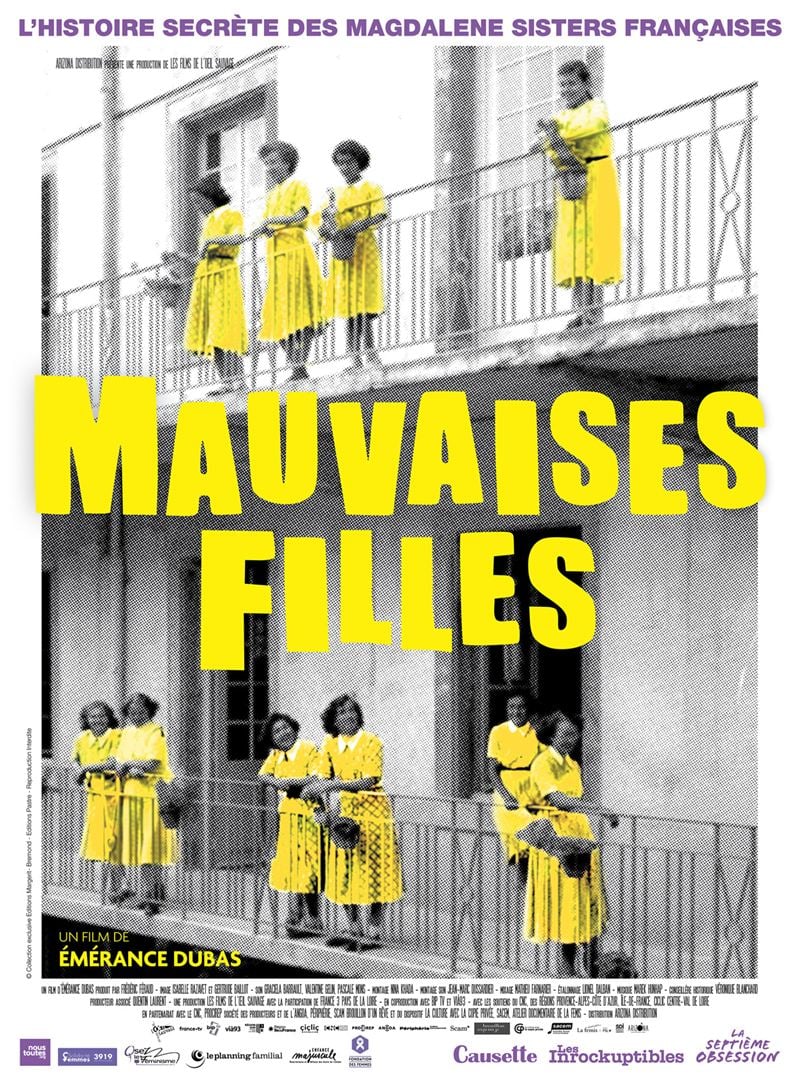

En 2017, les deux journalistes du New York Times, Judi Kantor (Zoe Kazan) et Megan Twohey (Carey Mulligan), après une longue enquête semée d’embûches, ont révélé les agressions sexuelles systématiquement perpétrées depuis un quart de siècle par Harvey Weinstein. La documentariste Emérance Dubas lève le voile sur un pan oublié de notre mémoire collective : les mauvais traitements subis en maisons de correction, notamment dans les internats religieux du Bon Pasteur, par les jeunes filles placées.

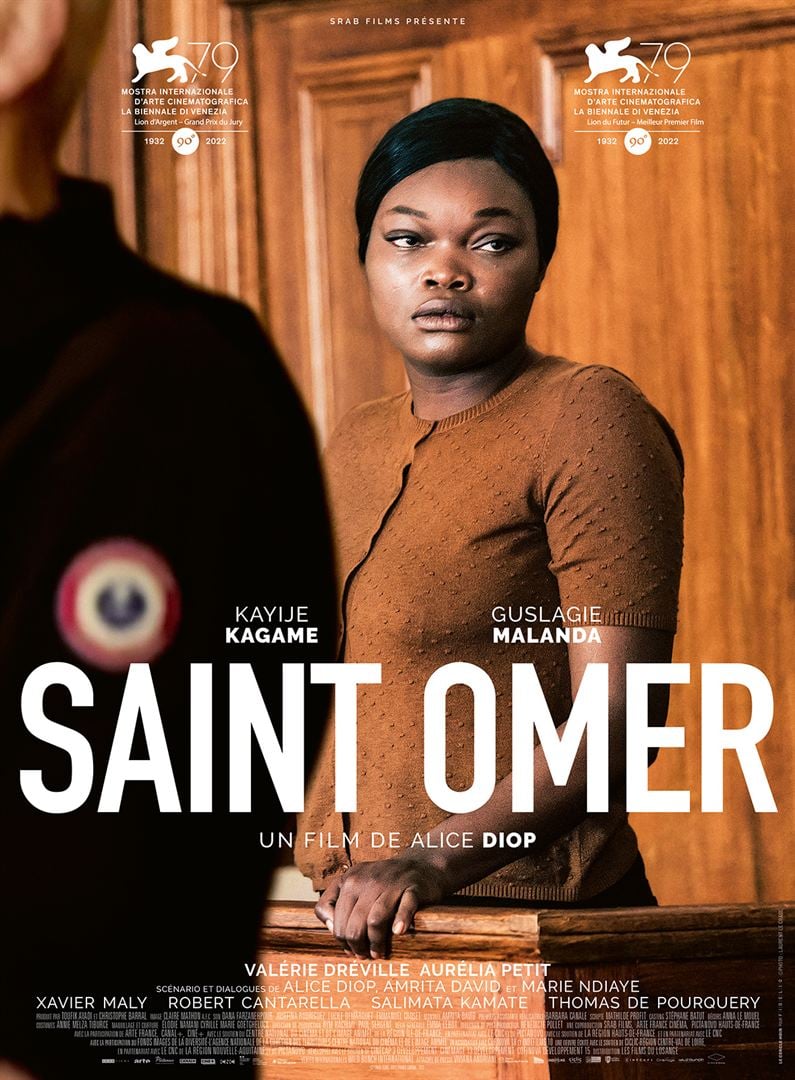

La documentariste Emérance Dubas lève le voile sur un pan oublié de notre mémoire collective : les mauvais traitements subis en maisons de correction, notamment dans les internats religieux du Bon Pasteur, par les jeunes filles placées. En juin 2016, la cour d’assises de Saint-Omer condamne à vingt ans de réclusion Fabienne Kabou pour la mort de sa petite fille, Adélaïde, âgée d’un an à peine, qu’elle avait déposée sur la grève, à Breck-plage avant que la marée montante ne l’emporte. La documentariste Alice Diop, impressionnée par le fait divers, avait assisté au procès. Elle a décidé de le reconstituer, en changeant le nom des protagonistes, mais en reconstituant à Saint-Omer la salle d’audience et en reprenant le verbatim du procès.

En juin 2016, la cour d’assises de Saint-Omer condamne à vingt ans de réclusion Fabienne Kabou pour la mort de sa petite fille, Adélaïde, âgée d’un an à peine, qu’elle avait déposée sur la grève, à Breck-plage avant que la marée montante ne l’emporte. La documentariste Alice Diop, impressionnée par le fait divers, avait assisté au procès. Elle a décidé de le reconstituer, en changeant le nom des protagonistes, mais en reconstituant à Saint-Omer la salle d’audience et en reprenant le verbatim du procès.