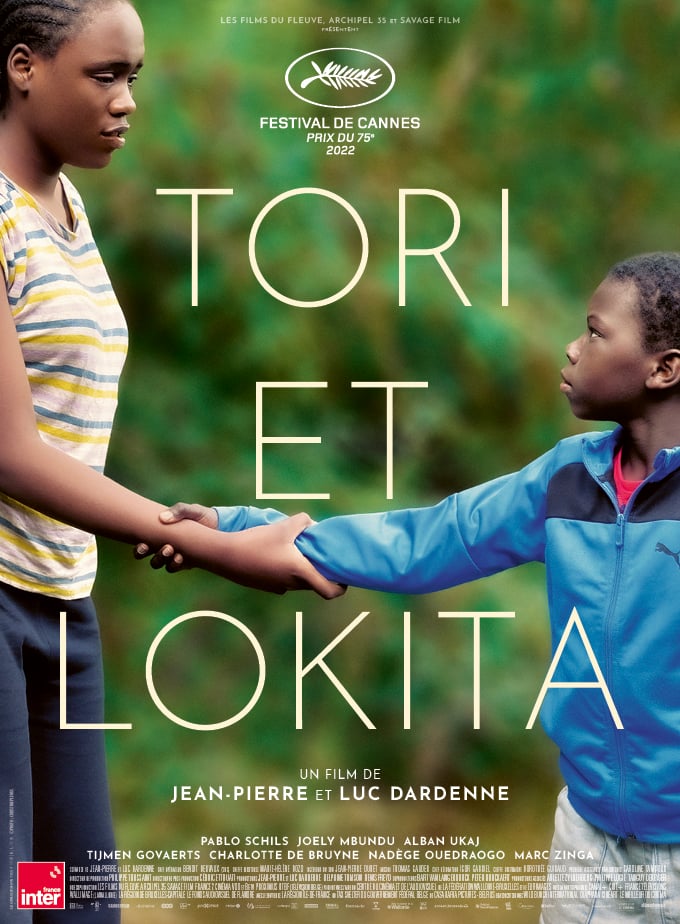

Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita.

Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita.

Pour obtenir de faux papiers et rester en Belgique auprès de Tori, Lokita est obligée d’accepter le travail que lui confient des trafiquants de drogue sans scrupule.

Depuis un quart de siècle les frères Dardenne nous livrent à intervalles réguliers des drames ciselés au scénario soigneusement écrit, au montage hyper efficace, mettant en scène des héros désespérés, damnés de la terre, filmés souvent de dos, caméra à l’épaule, confrontés à des dilemmes moraux insurmontables. Leur cinéma est encensé par la critique. Chacun de leurs films est sélectionné à Cannes et en repart couvert de gloire : deux Palmes d’Or (pour Rosetta en 1999 et L’Enfant en 2005), prix du scénario pour Le Silence de Lorna en 2008, Grand Prix pour Le Gamin au vélo en 2011, prix de la mise en scène pour Le Jeune Ahmed…. Tori et Lokita est reparti de Cannes en 2022 avec le prix du 75ème, inventé tout exprès pour les frères Dardenne.

Cette avalanche de récompenses peut susciter la lassitude sinon le soupçon. Cette constance à explorer la même veine peut être dénoncée comme l’épuisement d’un genre et l’incapacité à le renouveler. Murielle Joudet dans Le Monde, l’exprime à la perfection dan sa critique de Tori et Lokita : « C’est l’habituel marathon de la souffrance, un peu plus sombre que d’habitude. Consciemment, l’intention des cinéastes reste inchangée : ils veulent éveiller les consciences, faire que les spectateurs « éprouvent aussi un sentiment de révolte contre l’injustice qui règne dans nos sociétés ». Inconsciemment, la mise en scène articule tout autre chose : celle-ci ne provoque plus vraiment d’empathie face à deux héros excessivement sanctifiés, mais un effet de déréalisation face à la démultiplication des malheurs, au dépouillement des décors, et au pessimisme qui semble teinter la conscience politique des Dardenne. Ici, ce n’est pas la violence du monde qui s’acharne sur le noble duo, mais bien plutôt un engrenage scénaristique, reconnaissable au premier plan. »

La critique est pertinente. Elle n’en est pas moins injuste : reproche-t-on à une montre suisse de donner l’heure exacte ?

Certes, le cinéma des films Dardenne n’a pas changé et reproduit de film en film les mêmes recettes éprouvées. Mais il le fait avec une telle efficacité qu’on ne s’en lasse pas. Loin de céder à la facilité, les frères Dardenne, bientôt septuagénaires, filment toujours à l’os, en retirant de leurs scénarios tout ce qui n’y est pas indispensable. Leurs films dépassent rarement l’heure et demie (Tori et Lokita dure quatre-vingt-huit minutes) car ils n’ont pas besoin de plus pour produire leur effet et délivrer leurs messages.

Alors, oui : les frères Dardenne ne sont pas des optimistes benêts. Leurs films se terminent rarement par un happy ending œcuménique. Et Tori et Lokita n’y fera pas exception. Mais c’est peut-être parce que l’état du monde et celui des plus fragiles n’incitent guère à l’optimisme hélas.

Un seul bémol peut-être : la pauvreté de l’interprétation. Dans leurs films précédents, les frères Dardenne savaient s’entourer des meilleurs : Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Cécile de France, Adèle Haenel, Marion Cotillard…. Depuis Le Jeune Ahmed, ils font tourner des quasi-inconnus qui n’en ont pas le talent.

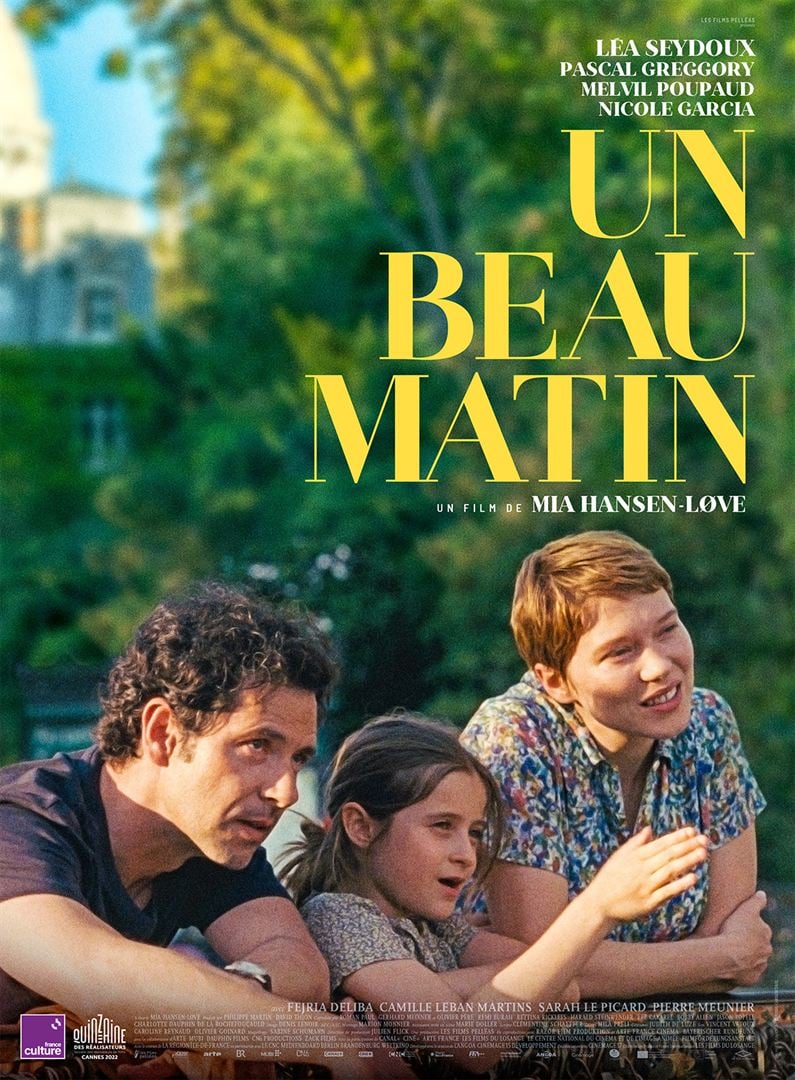

Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque.

Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque. La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires.

La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires. Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque.

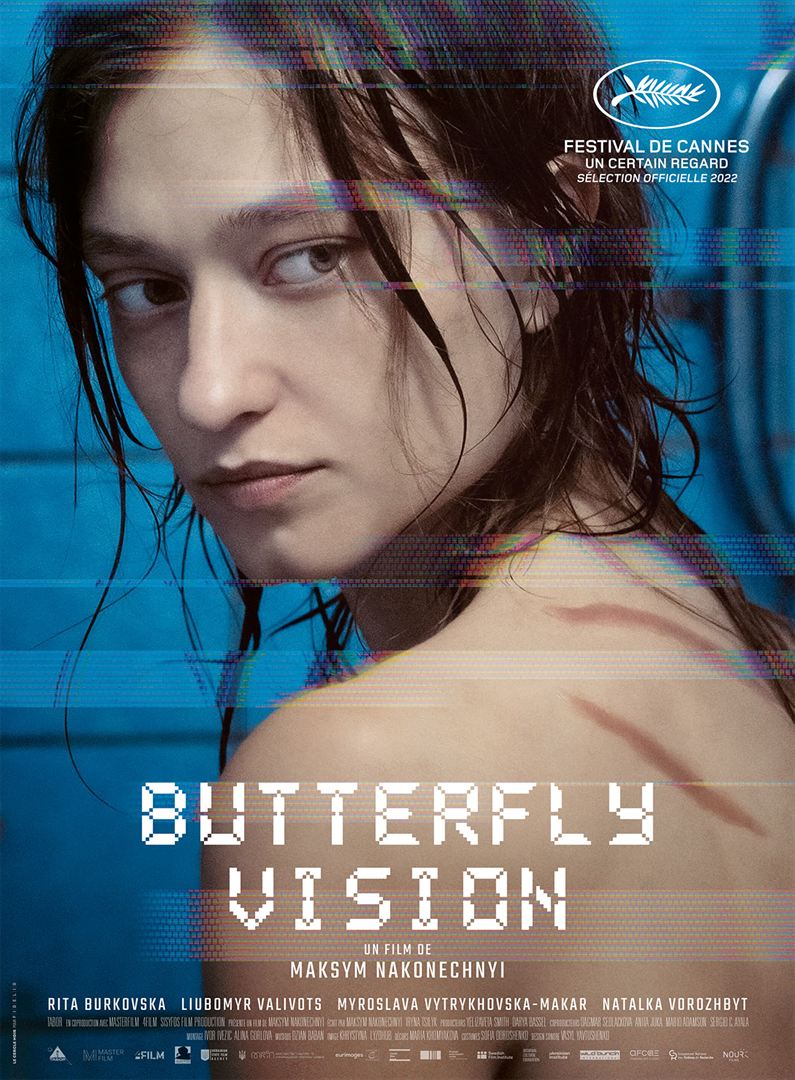

Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque. Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas.

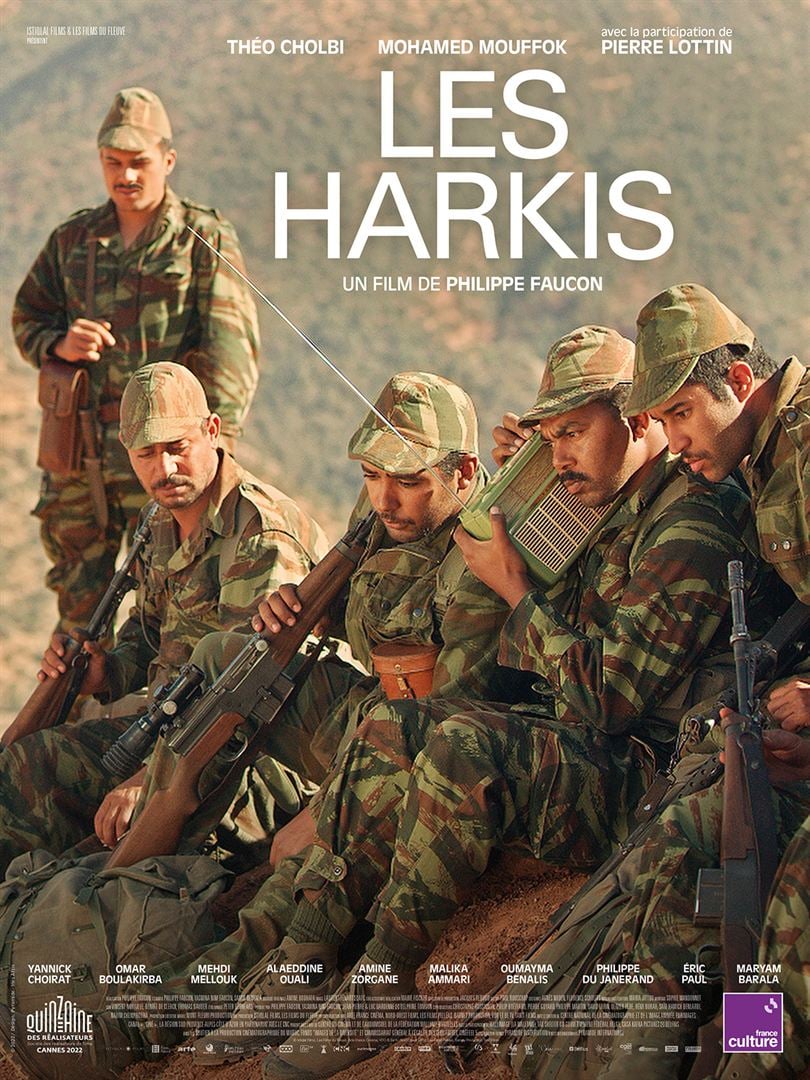

Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas. Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas.

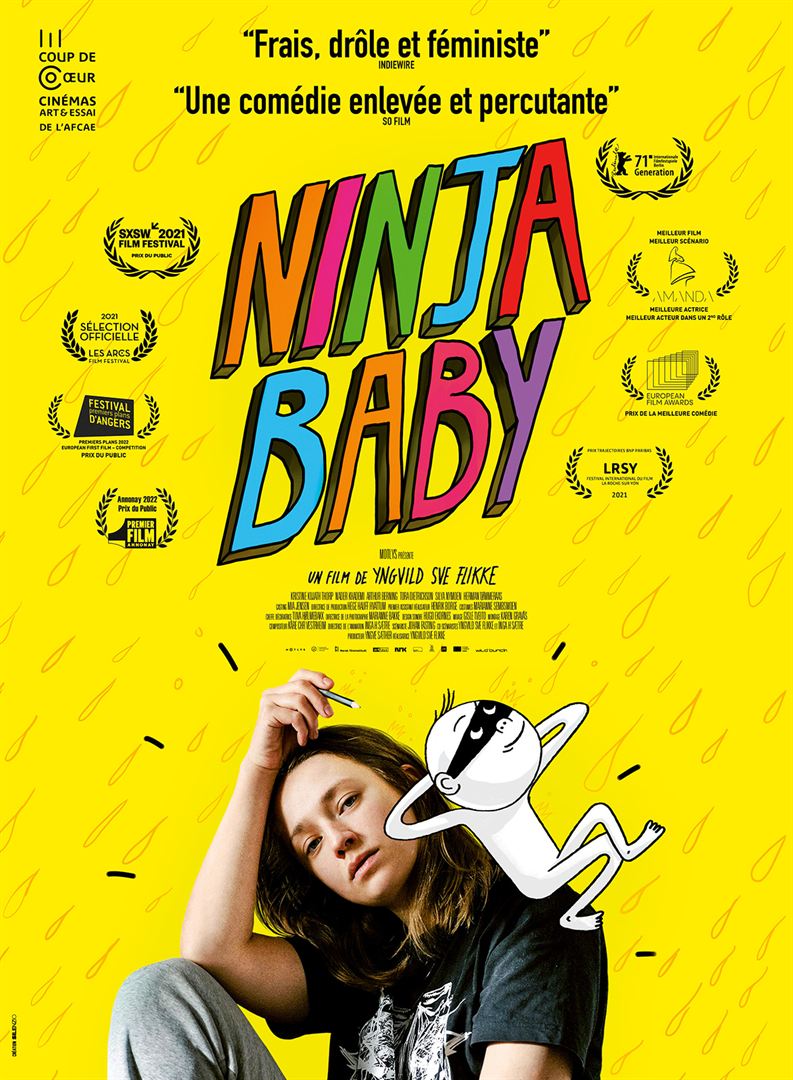

Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas. Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ?

Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ? En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde.

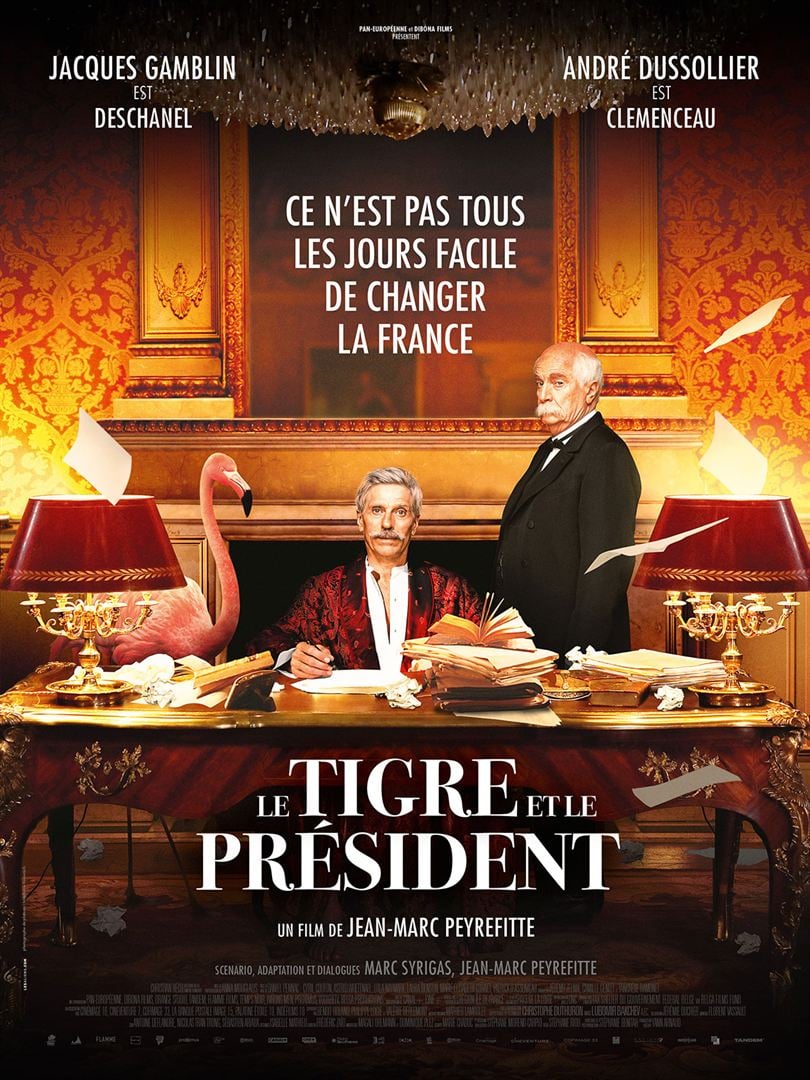

En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde. Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard.

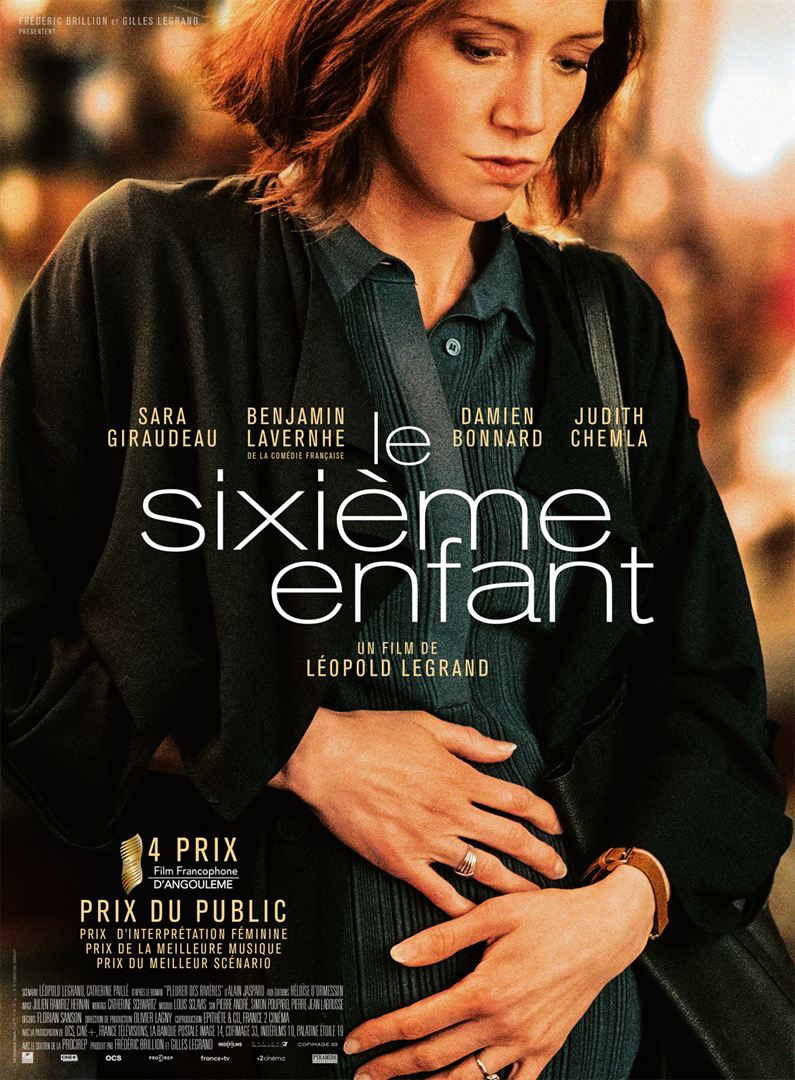

Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard. Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion.

Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion.