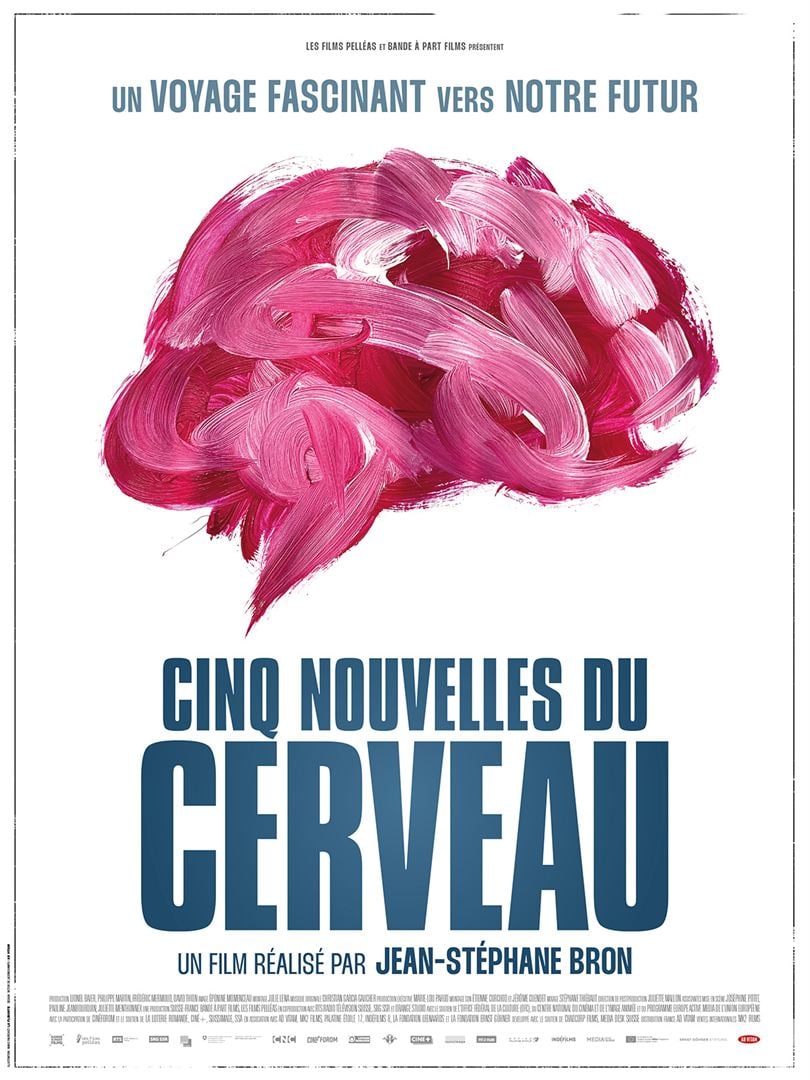

Le réalisateur suisse Jean-Stéphane Bron s’est fait un nom dans le monde du documentaire en filmant les conséquences de la crise des subprimes aux Etats-Unis (Cleveland contre Wall Street, 2010), en disséquant les failles du régime démocratique suisse menacé par la montée de l’extrême-droite (L’Expérience Blocher, 2013) et en pénétrant dans les coulisses de l’Opéra de Paris (L’Opéra, 2017).

Le réalisateur suisse Jean-Stéphane Bron s’est fait un nom dans le monde du documentaire en filmant les conséquences de la crise des subprimes aux Etats-Unis (Cleveland contre Wall Street, 2010), en disséquant les failles du régime démocratique suisse menacé par la montée de l’extrême-droite (L’Expérience Blocher, 2013) et en pénétrant dans les coulisses de l’Opéra de Paris (L’Opéra, 2017).

Il change du tout au tout de focale en nous invitant dans le monde fascinant des neurosciences. Des neurologues, des mathématiciens, des informaticiens, des roboticiens essaient d’y répondre à des questions vertigineuses : comment fonctionne notre cerveau ? ses fonctionnalités peuvent-elles être reproduites par une machine ? une intelligence artificielle pourra-t-elle apprendre et se perfectionner ? risquera-t-elle un jour de dominer son créateur ?

Ces questions sont passionnantes. Mais hélas, les éléments de réponse que nous offre le documentaire de Jean-Stéphane Bron sont décevants.

Il interviewe l’un après l’autre cinq chercheurs (quatre hommes et une femme seulement, ce qui ne va pas sans poser un problème d’équilibre des genres que des esprits vétilleux soulèveront sans doute) là où une approche thématique aurait peut-être été plus efficace. Chacun présente pendant une petite vingtaine de minutes ses travaux, comme s’il courait seul dans son couloir, alors qu’un chercheur progresse en discutant et en confrontant ses hypothèses avec ses collègues.

Certains des interviewés sont plus attachants que d’autres et laisseront une marque plus profonde, tels Niels Bierbaumer dont les travaux sur les interfaces cerveau-machine permettent à certains malades victimes de locked-in syndrom (tel le héros du Scaphandre et du Papillon) de communiquer avec leurs proches. D’autres donnent froid dans le dos, tel David Rudrauf qui imagine sans sourciller vaincre la mort en « téléchargeant » nos consciences dans des machines.

Mais au total, on n’apprend pas grand chose qu’on ne savait et, plus grave, on ne trouve pas les réponses aux questions qu’on se posait.

Marion (Lou Lampros) a dix-huit ans. Sa mère (Emmanuelle Bercot) ne parvient pas à faire le deuil de sa fille aînée, morte cinq ans plus tôt dans des circonstances qui resteront inconnues, dont elle célèbre ce jour-là l’anniversaire avec quelques amis. Marion fuit l’appartement familial pour déambuler dans Paris. Elle retrouve son amie Justine et va avec elle à une fête. En en sortant, elle rencontre Alex (Tom Mercier) qui lui propose de la raccompagner en scooter.

Marion (Lou Lampros) a dix-huit ans. Sa mère (Emmanuelle Bercot) ne parvient pas à faire le deuil de sa fille aînée, morte cinq ans plus tôt dans des circonstances qui resteront inconnues, dont elle célèbre ce jour-là l’anniversaire avec quelques amis. Marion fuit l’appartement familial pour déambuler dans Paris. Elle retrouve son amie Justine et va avec elle à une fête. En en sortant, elle rencontre Alex (Tom Mercier) qui lui propose de la raccompagner en scooter. Bob Zellner (Lucas Hill)un jeune Blanc d’Alabama, dont le grand-père est membre du KuKluxKlan, réussit à vaincre les préjugés de son milieu et à s’engager pour la défense des droits civiques dans le Sud raciste des années soixante.

Bob Zellner (Lucas Hill)un jeune Blanc d’Alabama, dont le grand-père est membre du KuKluxKlan, réussit à vaincre les préjugés de son milieu et à s’engager pour la défense des droits civiques dans le Sud raciste des années soixante. Audrey, Novinha, Précieuse, Faustine, Tamra, Allison et Caroline ont été placées par la protection suisse des mineurs dans un foyer proche de Genève. Elles forment une famille, une « mif » en verlan. Lora, la directrice, et les éducateurs spécialisés qui la secondent veillent jalousement sur elles et essaient de les aider à reconstruire leurs vies cabossées.

Audrey, Novinha, Précieuse, Faustine, Tamra, Allison et Caroline ont été placées par la protection suisse des mineurs dans un foyer proche de Genève. Elles forment une famille, une « mif » en verlan. Lora, la directrice, et les éducateurs spécialisés qui la secondent veillent jalousement sur elles et essaient de les aider à reconstruire leurs vies cabossées. Margot (Souheila Yacoub, révélée dans

Margot (Souheila Yacoub, révélée dans  Une joyeuse assemblée de chasseurs italiens raconte une ancienne légende, vieille d’au moins un siècle : elle a pour héros Luciano, un ivrogne, qui défia le prince de Tuscie qui avait interdit aux bergers et à leurs bêtes le passage à travers sa propriété. Obligé de s’exiler en Terre de Feu, Luciano y partit à la recherche d’un trésor avec comme seule boussole…. un crabe.

Une joyeuse assemblée de chasseurs italiens raconte une ancienne légende, vieille d’au moins un siècle : elle a pour héros Luciano, un ivrogne, qui défia le prince de Tuscie qui avait interdit aux bergers et à leurs bêtes le passage à travers sa propriété. Obligé de s’exiler en Terre de Feu, Luciano y partit à la recherche d’un trésor avec comme seule boussole…. un crabe. Luc Hermann, codirigeant de l’agence Premières Lignes, une société de production spécialisée dans le journalisme d’investigation notamment productrice de Cash Investigation sur France 2, et Valentine Oberti, journaliste à Mediapart passée par Cash Investigation ou Quotidien sur Canal, ont réalisé en quelques mois à peine ce documentaire dont la sortie à la mi-février a coïncidé avec les travaux de la commission d’enquête du Sénat sur la concentration des médias.

Luc Hermann, codirigeant de l’agence Premières Lignes, une société de production spécialisée dans le journalisme d’investigation notamment productrice de Cash Investigation sur France 2, et Valentine Oberti, journaliste à Mediapart passée par Cash Investigation ou Quotidien sur Canal, ont réalisé en quelques mois à peine ce documentaire dont la sortie à la mi-février a coïncidé avec les travaux de la commission d’enquête du Sénat sur la concentration des médias. Mort en 2020, le documentariste britannique Luke Holland avait consacré les ultimes années de sa vie à interviewer les derniers survivants allemands du Troisième Reich. Logiquement, il s’agit de vieillards octogénaires ou nonagénaires qui reviennent sur des faits vieux de plus de soixante ans vécus durant leur enfance voire leur adolescence.

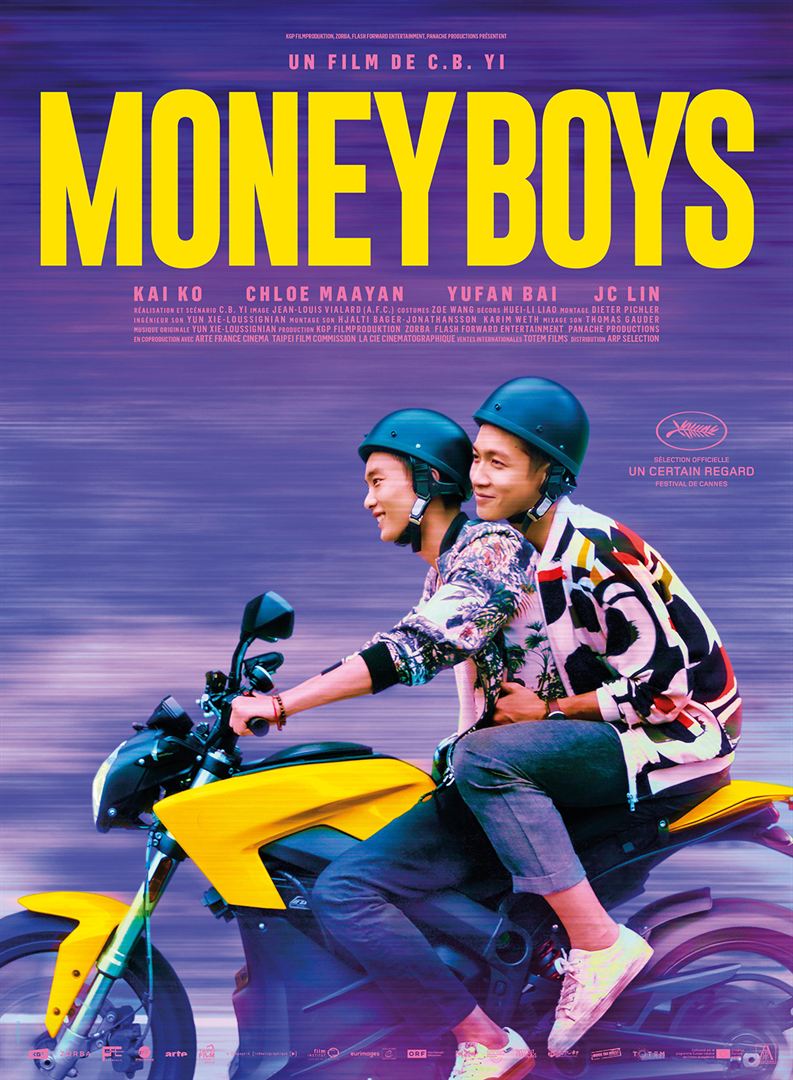

Mort en 2020, le documentariste britannique Luke Holland avait consacré les ultimes années de sa vie à interviewer les derniers survivants allemands du Troisième Reich. Logiquement, il s’agit de vieillards octogénaires ou nonagénaires qui reviennent sur des faits vieux de plus de soixante ans vécus durant leur enfance voire leur adolescence. Fei est un « moneyboy », un jeune homme qui se prostitue à Pékin pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y fait la connaissance de Xiaolai, un giton comme lui, avec qui il vit une passion amoureuse aussi fulgurante que brève. Un drame les oblige à se séparer.

Fei est un « moneyboy », un jeune homme qui se prostitue à Pékin pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y fait la connaissance de Xiaolai, un giton comme lui, avec qui il vit une passion amoureuse aussi fulgurante que brève. Un drame les oblige à se séparer. Jim Harrison (1937-2016) est un immense écrivain américain, l’auteur de Légendes d’automne et de Dalva. François Busnel est allé le filmer dans les paysages splendides de l’Ouest américain durant le dernier été de sa vie. Pour des raisons qu’on peine à comprendre, son documentaire a attendu le sixième anniversaire de sa mort pour sortir sur les écrans.

Jim Harrison (1937-2016) est un immense écrivain américain, l’auteur de Légendes d’automne et de Dalva. François Busnel est allé le filmer dans les paysages splendides de l’Ouest américain durant le dernier été de sa vie. Pour des raisons qu’on peine à comprendre, son documentaire a attendu le sixième anniversaire de sa mort pour sortir sur les écrans.