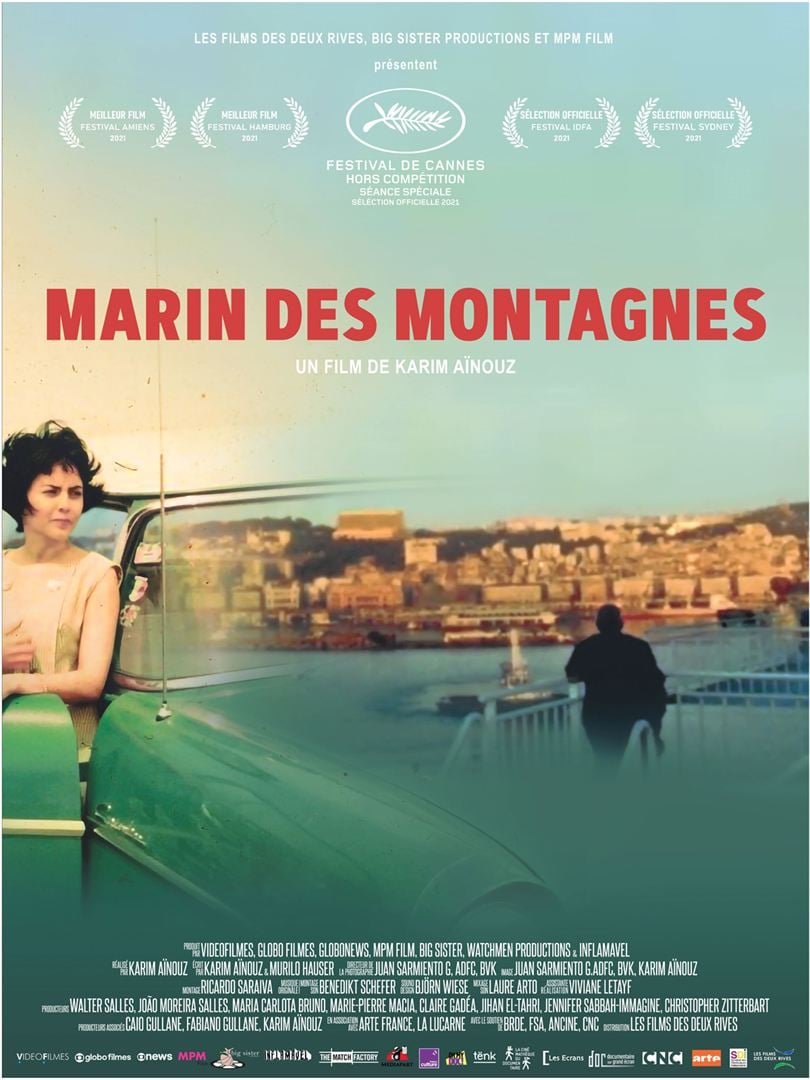

Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata, La Vie invisible d’Eurídice Gusmão, Le Jeu de la reine) est né d’une mère brésilienne et d’un père algérien qui se sont rencontrés aux Etats-Unis au mitan des années 60. Ils y étaient venus l’un et l’autre poursuivre leurs études supérieures. Après sa conception, sa mère enceinte est revenue au Brésil à Fortaleza, où le jeune Karim a grandi tandis que son père est retourné en Algérie pour participer à la construction de son pays nouvellement indépendant. Karim a entretenu avec ce père absent des relations épisodiques. En 2019, après la mort de sa mère, il entreprend son premier voyage en Kabylie sur ses traces.

Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata, La Vie invisible d’Eurídice Gusmão, Le Jeu de la reine) est né d’une mère brésilienne et d’un père algérien qui se sont rencontrés aux Etats-Unis au mitan des années 60. Ils y étaient venus l’un et l’autre poursuivre leurs études supérieures. Après sa conception, sa mère enceinte est revenue au Brésil à Fortaleza, où le jeune Karim a grandi tandis que son père est retourné en Algérie pour participer à la construction de son pays nouvellement indépendant. Karim a entretenu avec ce père absent des relations épisodiques. En 2019, après la mort de sa mère, il entreprend son premier voyage en Kabylie sur ses traces.

Marin des montagnes est l’autobiographie d’un retour au pays natal. Ou plutôt – car il est impropre de parler d’un retour dans un pays où on n’est jamais allé – une enquête menée par le réalisateur au pays de son père.

Ce qui frappe d’abord, ce sont les images de l’Algérie et de la Kabylie, volées par une caméra cachée, alors que le pays est sur le point d’exploser avec l’Hirak. L’Algérie est étouffée par son histoire post-coloniale, par un gouvernement incapable d’offrir à sa jeunesse un emploi et un espoir, par les frustrations que suscite un Occident opulent qui le nargue de l’autre côté de la Méditerranée.

Mais Marin des montagnes ne se réduit pas à un album touristique. C’est surtout le journal intime d’un homme à la recherche de ses racines. Les vues d’Algérie sont montées alternativement avec des photos d’archives de ses parents, jeunes et beaux, comme on l’était dans les années 60. Karim Aïnouz reste très pudique sur leur couple : sa conception était-elle désirée ? pourquoi le couple s’est-il séparé ? son père a-t-il réclamé à sa mère sa garde ? On n’en saura rien.

Marin des montagnes devient vertigineux quand Karim Aïnouz, au terme d’une longue route, atteint le village de son père et de ses aïeux. Il y rencontre ses cousins. Il y imagine un instant la vie qui aurait été la sienne s’il avait grandi ici. Aurait-il vécu les mêmes expériences ? aurait-il eu les mêmes opportunités ? serait-il devenu celui qu’il est aujourd’hui ? se serait-il dans ce cas alors rendu à Fortaleza pour y imaginer la vie qu’il aurait vécue s’il y avait été élevé par sa mère ?

Makenzy, quinze ans, et Purdey, de deux ans son aînée, sont frère et sœur. Laissés à eux-mêmes par une mère alcoolique, dans une maison qui tombe lentement en ruines, ils n’ont d’autre alternative que de s’assumer. Makenzy s’est acoquiné avec un autre adolescent de son âge, Donovan, et commet avec lui de menus larcins. Purdey a trouvé un job d’été dans une résidence hôtelière et rêve d’indépendance à l’approche de sa majorité.

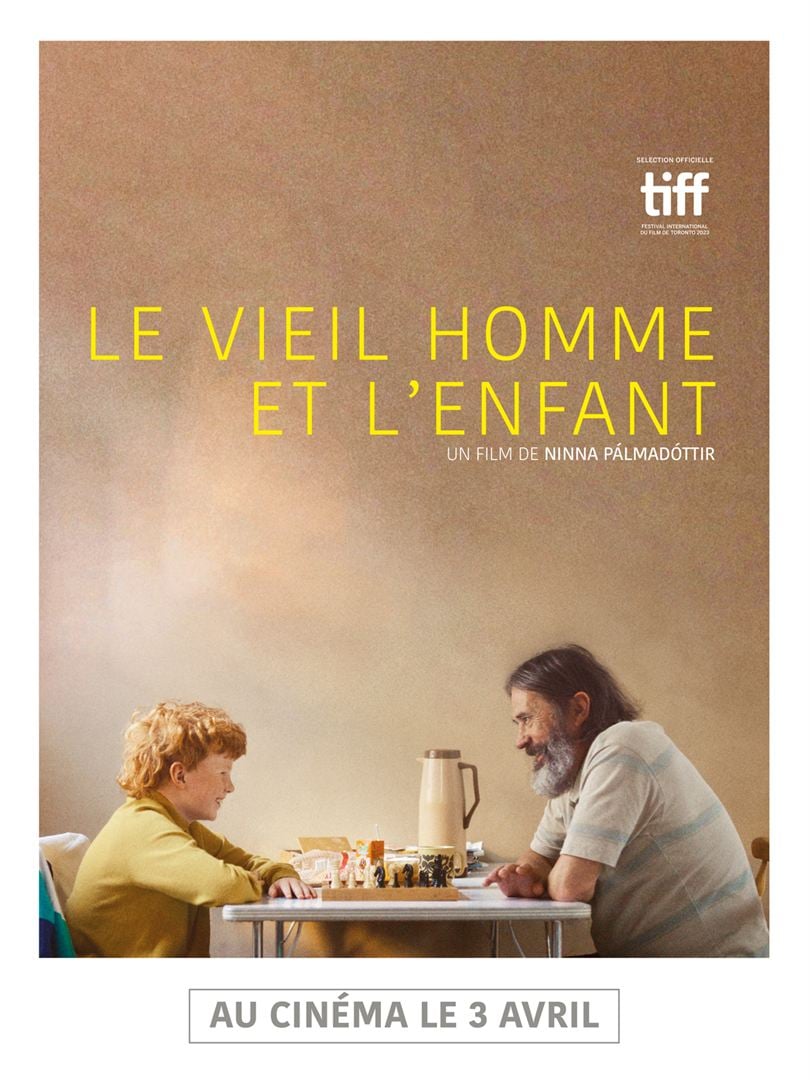

Makenzy, quinze ans, et Purdey, de deux ans son aînée, sont frère et sœur. Laissés à eux-mêmes par une mère alcoolique, dans une maison qui tombe lentement en ruines, ils n’ont d’autre alternative que de s’assumer. Makenzy s’est acoquiné avec un autre adolescent de son âge, Donovan, et commet avec lui de menus larcins. Purdey a trouvé un job d’été dans une résidence hôtelière et rêve d’indépendance à l’approche de sa majorité. Gunnar a passé toute sa vie dans sa ferme, héritée de son père et de son grand-père. Il y a vécu seul, sans femme, avec la seule compagnie de ses chevaux. Quand l’État l’en exproprie pour la construction d’un barrage, il reçoit un gros pécule dont il ne sait que faire. Contraint de se réinstaller en ville, il s’habitue mal à son nouvel environnement. C’est là qu’il fait la connaissance du fils de ses voisins, Ari, un rouquin haut comme trois pommes.

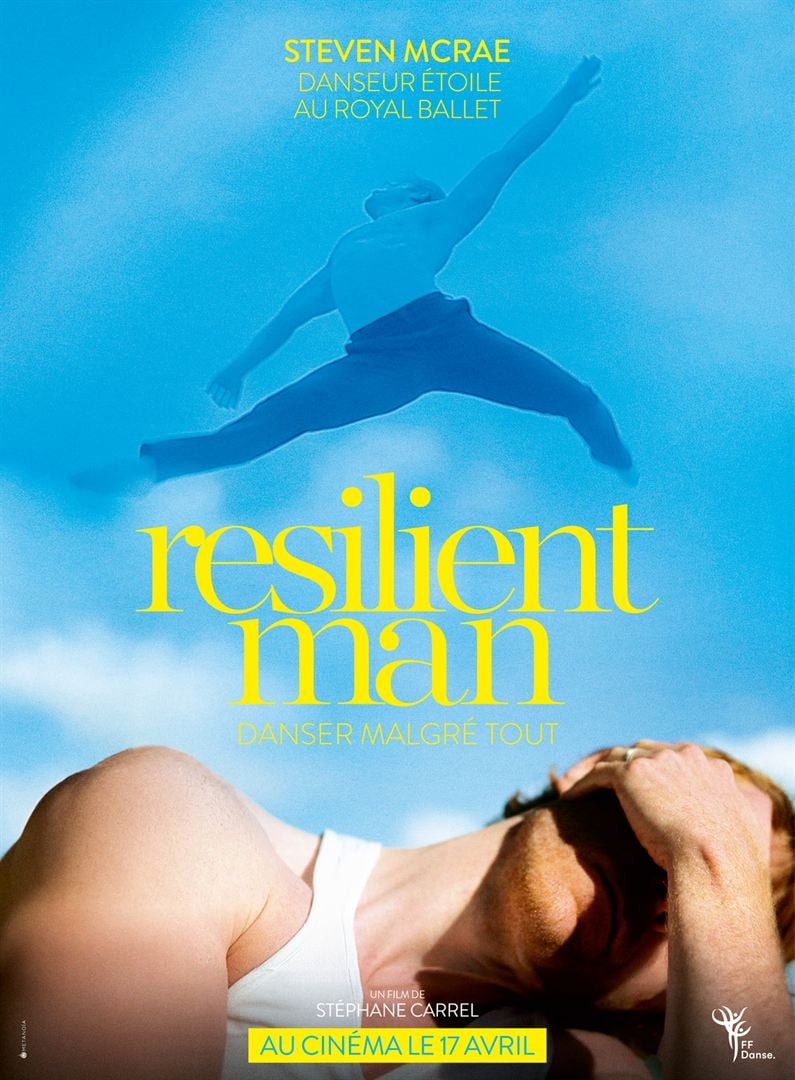

Gunnar a passé toute sa vie dans sa ferme, héritée de son père et de son grand-père. Il y a vécu seul, sans femme, avec la seule compagnie de ses chevaux. Quand l’État l’en exproprie pour la construction d’un barrage, il reçoit un gros pécule dont il ne sait que faire. Contraint de se réinstaller en ville, il s’habitue mal à son nouvel environnement. C’est là qu’il fait la connaissance du fils de ses voisins, Ari, un rouquin haut comme trois pommes. L’Australien Steven MacRae est danseur étoile au Royal Ballet de Londres depuis 2009. En octobre 2019, il se brise le talon d’Achille en plein spectacle. Sa carrière est compromise. Mais au terme d’une longue convalescence, Steven MacRae prépare son retour sur scène dans Roméo et Juliette. Le français Stéphane Carrel, qui a déjà consacré plusieurs documentaires à la danse, l’a suivi pas à pas.

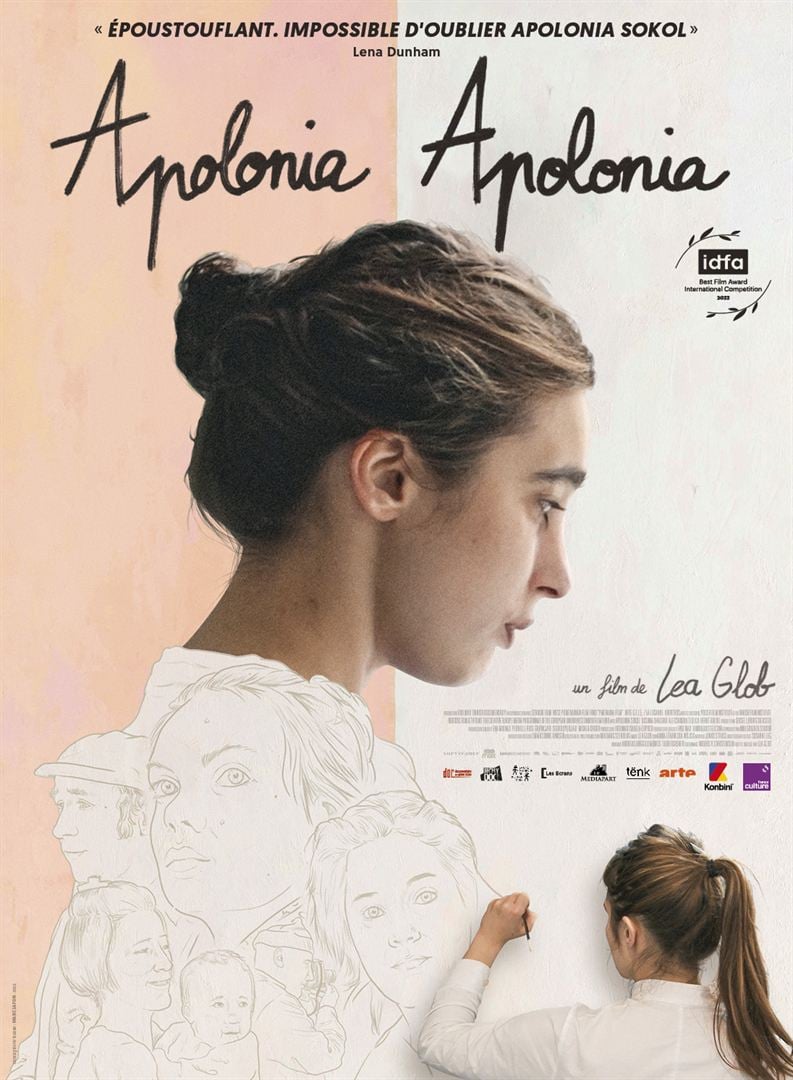

L’Australien Steven MacRae est danseur étoile au Royal Ballet de Londres depuis 2009. En octobre 2019, il se brise le talon d’Achille en plein spectacle. Sa carrière est compromise. Mais au terme d’une longue convalescence, Steven MacRae prépare son retour sur scène dans Roméo et Juliette. Le français Stéphane Carrel, qui a déjà consacré plusieurs documentaires à la danse, l’a suivi pas à pas. Apolonia Sokol est née en 1988 à Paris d’un père français et d’une mère qui a successivement vécu en Pologne et au Danemark. Elle a grandi dans l’ambiance bohême du Lavoir moderne parisien, au cœur du XVIIIème arrondissement parisien. C’est là que la jeune cinéaste danoise Lea Glob l’a rencontrée en 2009. Les deux femmes se sont liées. Pendant treize ans, de Paris à New York, des premières toiles aux premières expositions, Lea Glob a filmé Apolonia et sa renommée grandissante.

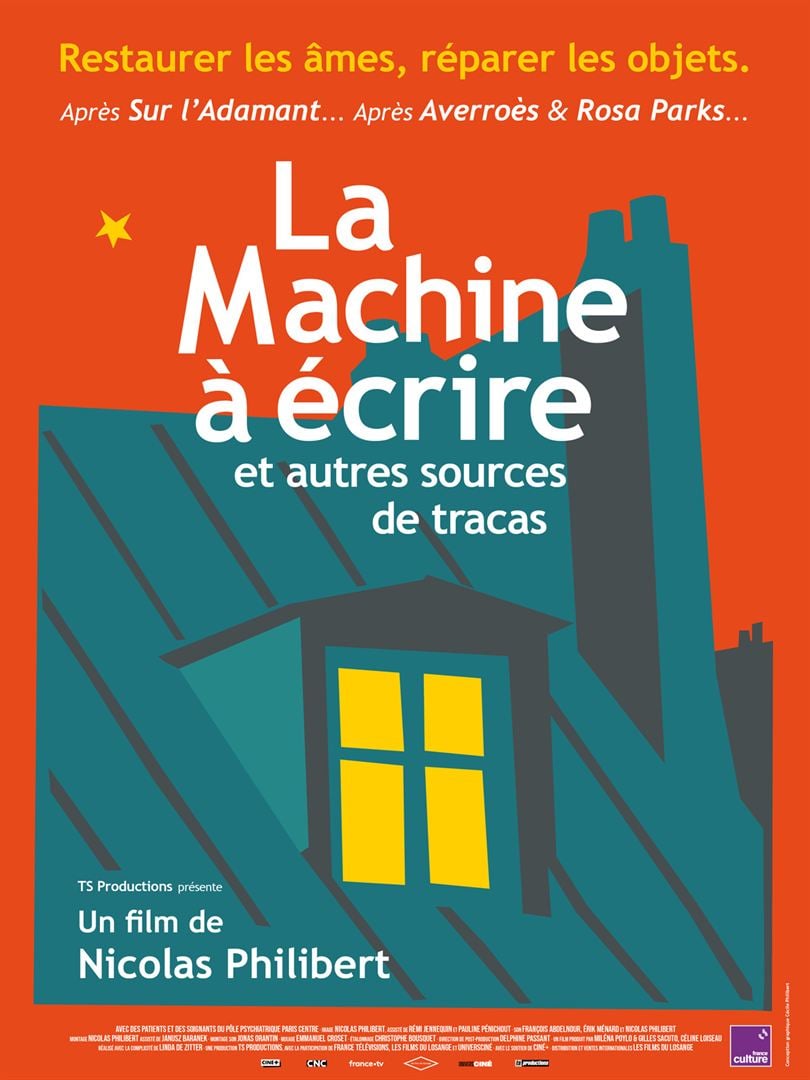

Apolonia Sokol est née en 1988 à Paris d’un père français et d’une mère qui a successivement vécu en Pologne et au Danemark. Elle a grandi dans l’ambiance bohême du Lavoir moderne parisien, au cœur du XVIIIème arrondissement parisien. C’est là que la jeune cinéaste danoise Lea Glob l’a rencontrée en 2009. Les deux femmes se sont liées. Pendant treize ans, de Paris à New York, des premières toiles aux premières expositions, Lea Glob a filmé Apolonia et sa renommée grandissante. La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec

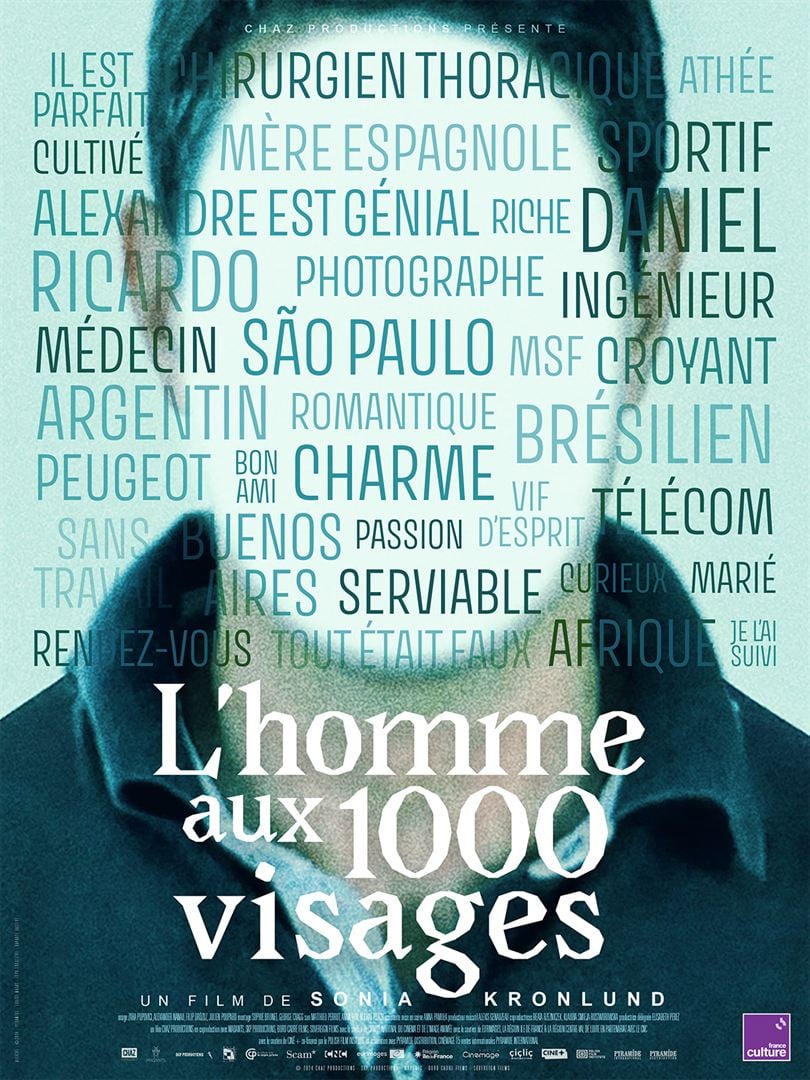

La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec  Chirurgien, ingénieur ou photographe, argentin, brésilien, ou portugais, Ricardo, Alexandre ou Daniel a mille visages. Ce séduisant mythomane mène plusieurs vies avec plusieurs femmes simultanément.

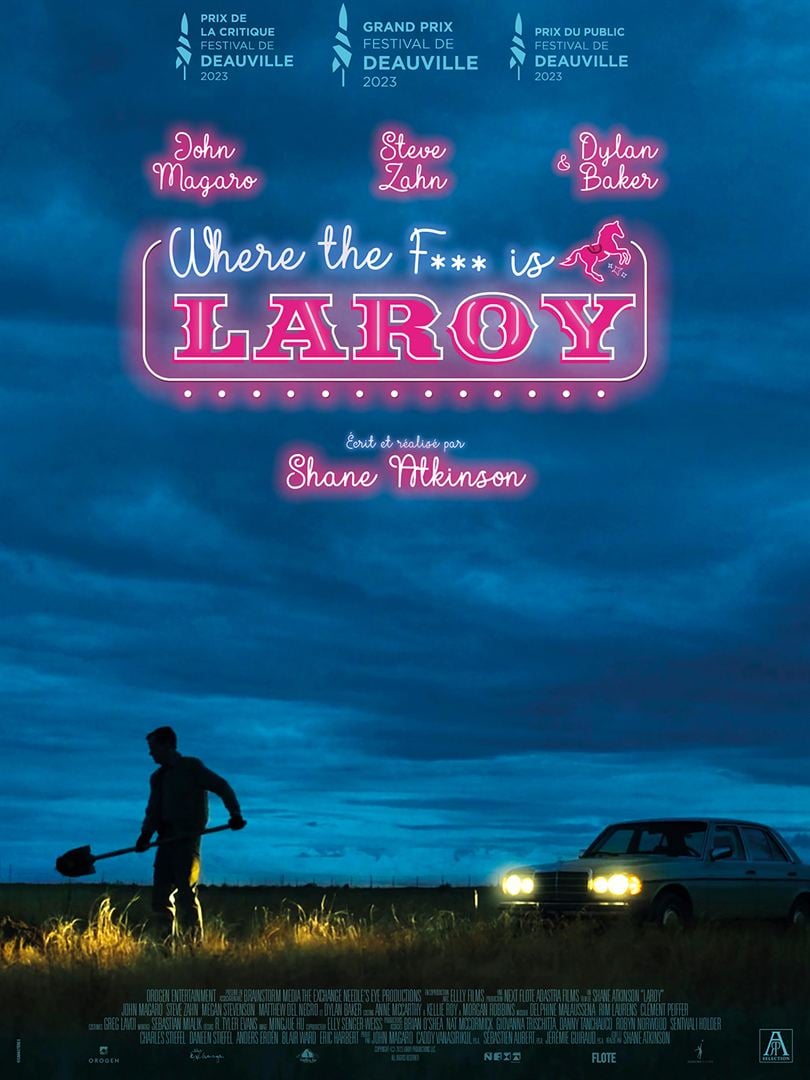

Chirurgien, ingénieur ou photographe, argentin, brésilien, ou portugais, Ricardo, Alexandre ou Daniel a mille visages. Ce séduisant mythomane mène plusieurs vies avec plusieurs femmes simultanément. LaRoy est une petite bourgade (imaginaire) du Texas. Ray, loser pathétique qui gère un magasin de bricolage avec son grand frère, un bellâtre coureur de jupons, découvre que sa femme, une ancienne miss, le trompe. De désespoir, il s’apprête à se suicider quand une succession de quiproquos le met sur la route d’un tueur à gages venu remplir un contrat et empocher un magot.

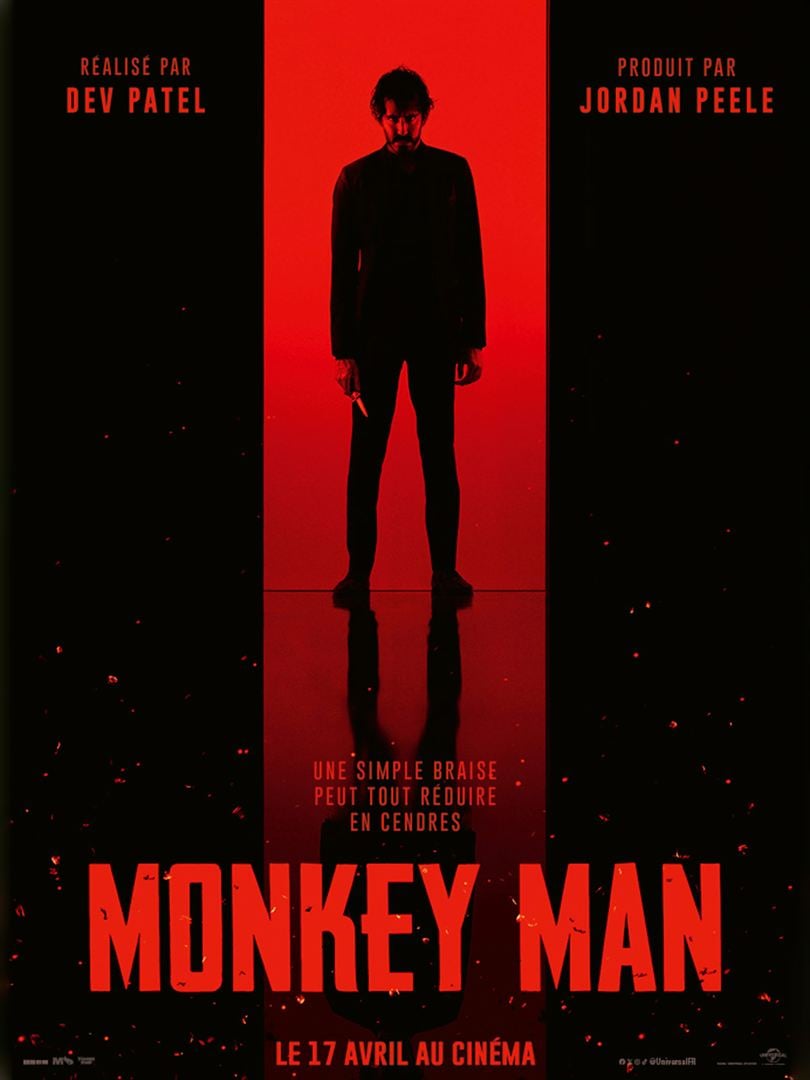

LaRoy est une petite bourgade (imaginaire) du Texas. Ray, loser pathétique qui gère un magasin de bricolage avec son grand frère, un bellâtre coureur de jupons, découvre que sa femme, une ancienne miss, le trompe. De désespoir, il s’apprête à se suicider quand une succession de quiproquos le met sur la route d’un tueur à gages venu remplir un contrat et empocher un magot. Un orphelin a perdu sa mère, violée puis brûlée vive sous ses yeux, lors de l’expropriation de sa cahute, par le chef corrompu de la police, Rana Singh, sous les ordres d’un gourou malfaisant, Baba Shakti. Il s’est juré de la venger. Pour ce faire, il va s’installer à Yanata, la grande métropole, concourt dans des combats illégaux de MMA et se fait embaucher sous un faux nom dans le palace fréquenté par ses cibles.

Un orphelin a perdu sa mère, violée puis brûlée vive sous ses yeux, lors de l’expropriation de sa cahute, par le chef corrompu de la police, Rana Singh, sous les ordres d’un gourou malfaisant, Baba Shakti. Il s’est juré de la venger. Pour ce faire, il va s’installer à Yanata, la grande métropole, concourt dans des combats illégaux de MMA et se fait embaucher sous un faux nom dans le palace fréquenté par ses cibles. Une femme, Aly (Selma Alaoui), la nuit, passagère d’un véhicule conduit par Dary (Guillaume Duhesme), un homme mutique et menaçant, appelle la police. À mots couverts, elle se dit menacée. Pour donner le change à son conducteur, elle prétend appeler sa sœur. La lucidité d’Anna (Veerle Baetens), la policière qui prend son appel, la sauvera.

Une femme, Aly (Selma Alaoui), la nuit, passagère d’un véhicule conduit par Dary (Guillaume Duhesme), un homme mutique et menaçant, appelle la police. À mots couverts, elle se dit menacée. Pour donner le change à son conducteur, elle prétend appeler sa sœur. La lucidité d’Anna (Veerle Baetens), la policière qui prend son appel, la sauvera.