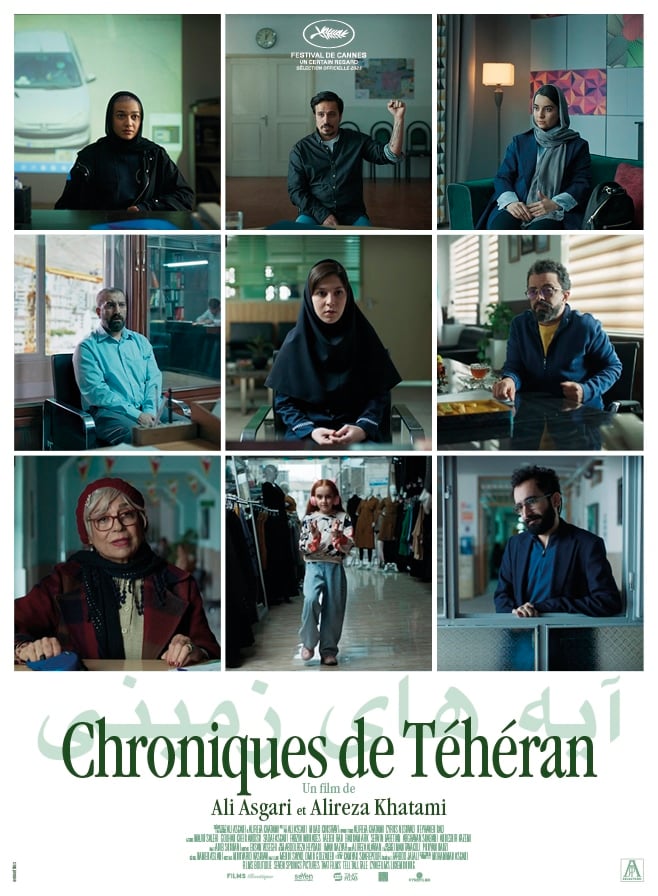

Chroniques de Téhéran n’est pas un documentaire, même si son sujet s’en rapproche, mais un film de fiction. Il est composé de neuf saynètes toutes filmées selon un protocole identique. On y voit un seul personnage, en plan américain comme le montre son affiche. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une galerie d’Iraniens et d’Iraniennes filmés aux différents âges de leur vie. Ils sont confrontés à un interlocuteur invisible, un détenteur d’une autorité exercée sur eux avec violence et arbitraire : un père de famille se voit refuser d’enregistrer son enfant sous le prénom de David au motif qu’il véhiculerait une influence étrangère, une conductrice de taxi doit acquitter une amende pour avoir conduit sans hijab, un réalisateur est contraint de dénaturer son scénario s’il veut obtenir le visa de la censure, etc.

Chroniques de Téhéran n’est pas un documentaire, même si son sujet s’en rapproche, mais un film de fiction. Il est composé de neuf saynètes toutes filmées selon un protocole identique. On y voit un seul personnage, en plan américain comme le montre son affiche. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une galerie d’Iraniens et d’Iraniennes filmés aux différents âges de leur vie. Ils sont confrontés à un interlocuteur invisible, un détenteur d’une autorité exercée sur eux avec violence et arbitraire : un père de famille se voit refuser d’enregistrer son enfant sous le prénom de David au motif qu’il véhiculerait une influence étrangère, une conductrice de taxi doit acquitter une amende pour avoir conduit sans hijab, un réalisateur est contraint de dénaturer son scénario s’il veut obtenir le visa de la censure, etc.

Le procédé pourrait devenir répétitif. Chroniques de Téhéran a l’intelligence de durer une heure et dix-sept minutes seulement et évite ainsi la lassitude qu’il aurait pu faire naître.

Il est diablement efficace. Chaque scène est étouffante sinon irrespirable – ainsi de celle d’une gamine ravissante obligée de cacher sa splendide chevelure rousse dans un hijab informe. La question du port obligatoire du voile revient régulièrement, comme celle de la norme ou de la normalité à laquelle chaque personnage est renvoyé. Chacun aspire à une petite parcelle de liberté qui lui est refusée par une autorité arbitraire. Le seul moyen d’en échapper, comme le fait la lycéenne menacée par sa directrice d’être dénoncée à son père, est d’entrer dans son jeu et d’utiliser les mêmes armes qu’elle.

Tourné au nez et à la barbe (!) des mollahs, Chroniques de Téhéran ne se réduit toutefois pas à un procès à charge contre le régime iranien. La société totalitaire qu’il décrit, qui enserre chaque citoyen dans les limites indépassables de ce qui lui est autorisé et de ce qui lui est interdit pour chaque geste de la vie quotidienne, n’est d’aucun lieu ni d’aucun temps. L’entretien d’embauche que subit une jeune femme sur qui son futur employeur entend exercer son droit de cuissage, l’examen humiliant d’un homme obligé de se dénuder devant le fonctionnaire censé lui délivrer son permis de conduire sont deux situations qui pourraient survenir n’importe où.

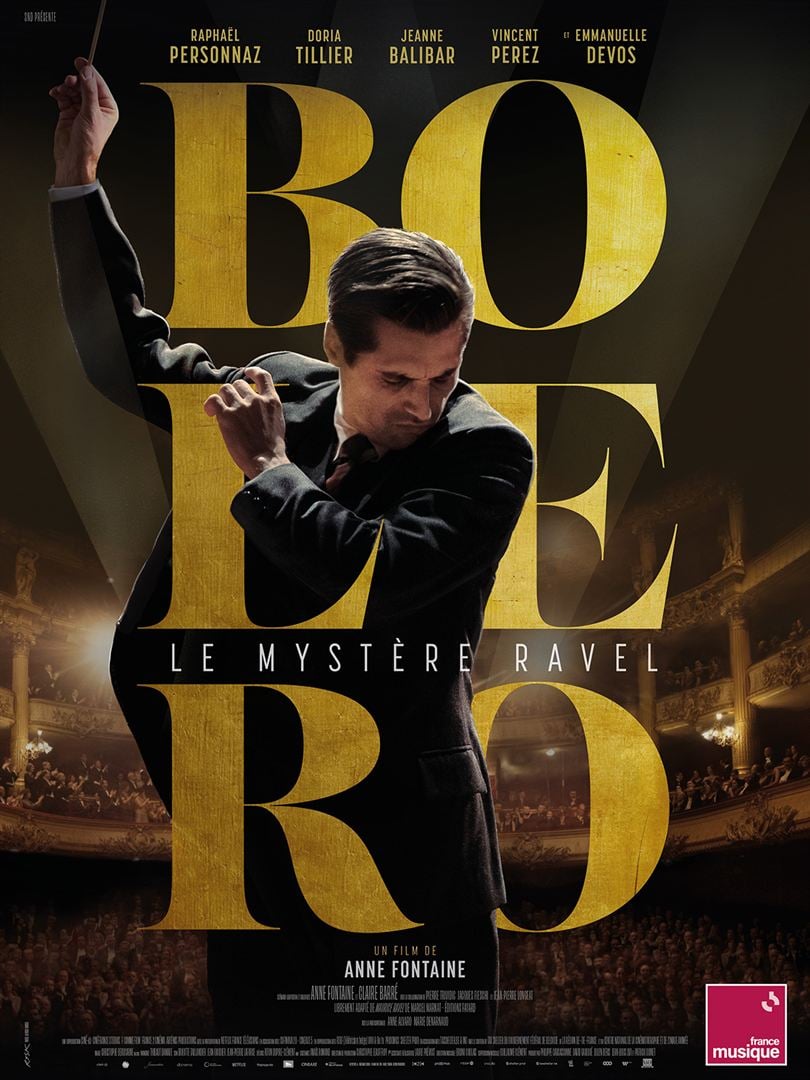

En 1928, Maurice Ravel (Raphaël Personnaz) est au sommet de sa gloire. Il part en tournée de concert aux Etats-Unis. Son amie Ida Rubinstein (Jeanne Balibar) lui a commandé un ballet. Cloîtré dans la villa qu’il vient d’acquérir à Montfort-l’Amaury, il s’échine à mettre en musique les bruits du monde. Son projet expérimental sera créé à l’Opéra-Garnier et suscita immédiatement l’enthousiasme. Le Boléro est devenu l’un des rares « tubes » planétaires de la musique classique – au point que les ayants droit de Ravel ont jusqu’à ce jour engagé une longue bataille judiciaire afin qu’il ne tombe pas dans le domaine public et qu’il continue ainsi à produire de considérables royalties.

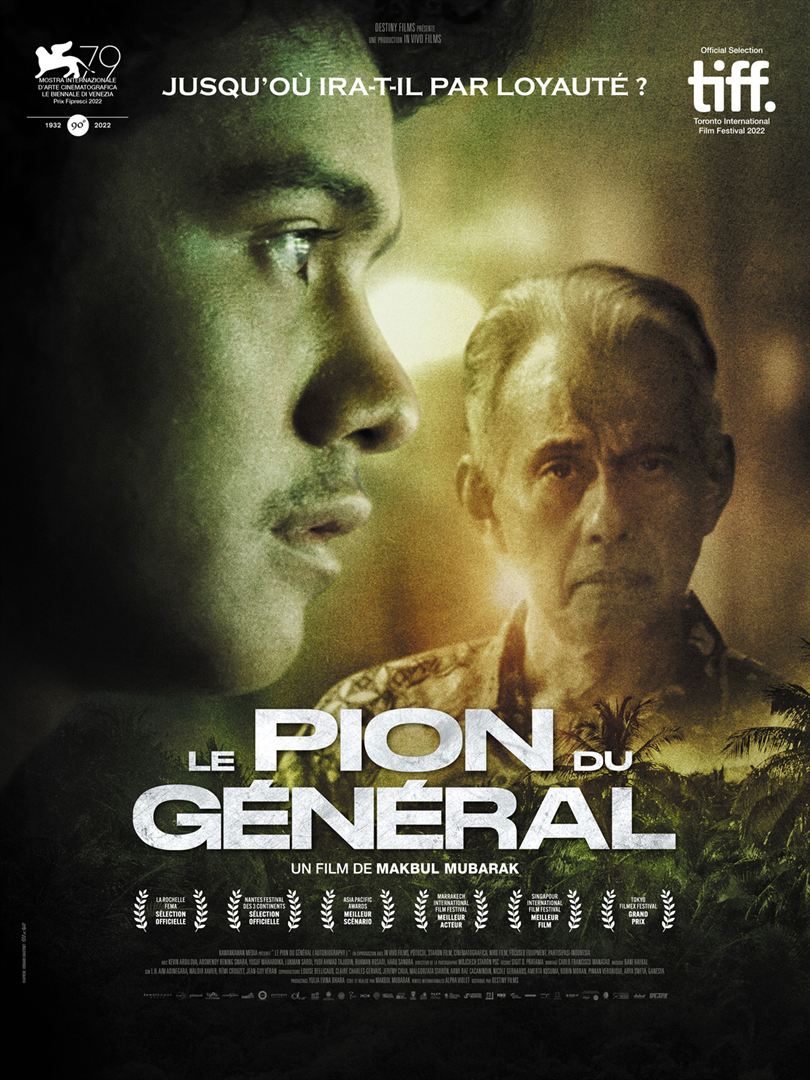

En 1928, Maurice Ravel (Raphaël Personnaz) est au sommet de sa gloire. Il part en tournée de concert aux Etats-Unis. Son amie Ida Rubinstein (Jeanne Balibar) lui a commandé un ballet. Cloîtré dans la villa qu’il vient d’acquérir à Montfort-l’Amaury, il s’échine à mettre en musique les bruits du monde. Son projet expérimental sera créé à l’Opéra-Garnier et suscita immédiatement l’enthousiasme. Le Boléro est devenu l’un des rares « tubes » planétaires de la musique classique – au point que les ayants droit de Ravel ont jusqu’à ce jour engagé une longue bataille judiciaire afin qu’il ne tombe pas dans le domaine public et qu’il continue ainsi à produire de considérables royalties. Comme son père et son grand-père avant lui, le jeune Rakib voue une indéfectible loyauté au général Purna. Homme à tout faire, gardien, cuisinier, chauffeur, il assiste le vieil homme, revenu habiter sa maison de famille pour briguer les suffrages de ses concitoyens qui le craignent et le vénèrent.

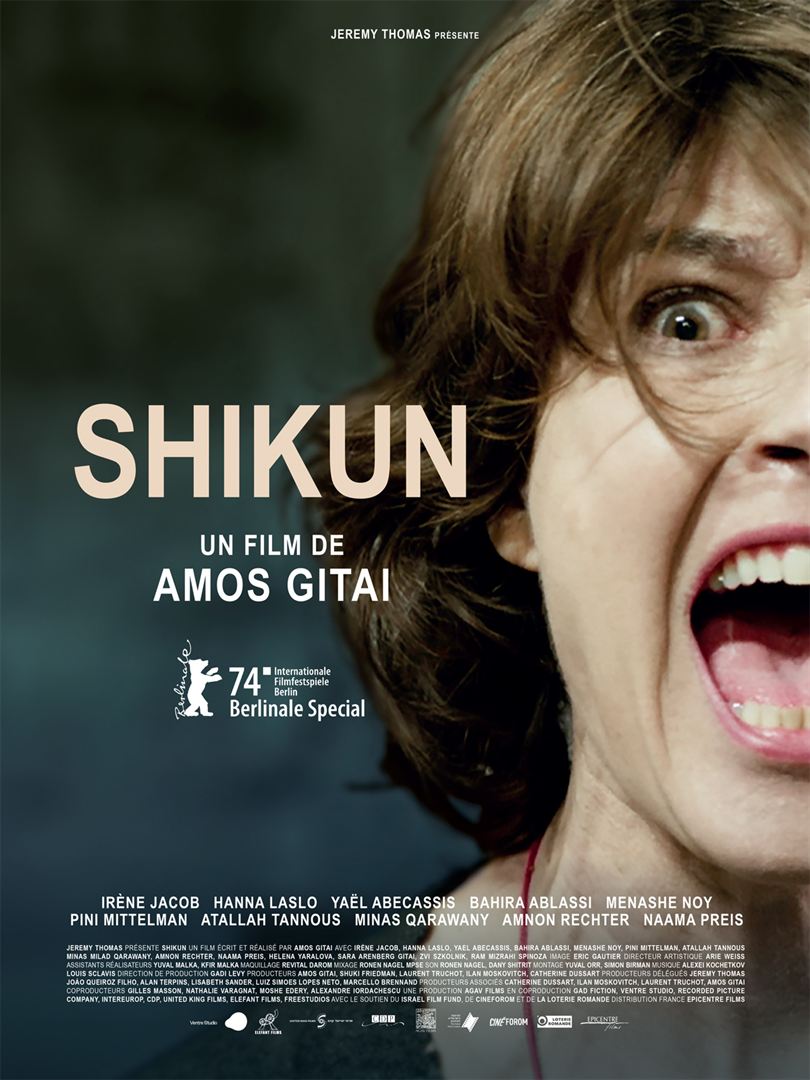

Comme son père et son grand-père avant lui, le jeune Rakib voue une indéfectible loyauté au général Purna. Homme à tout faire, gardien, cuisinier, chauffeur, il assiste le vieil homme, revenu habiter sa maison de famille pour briguer les suffrages de ses concitoyens qui le craignent et le vénèrent. Amos Gitaï est sans doute le plus grand réalisateur israélien. C’est par lui que le cinéma de ce pays s’est fait connaître au monde dans les années 90, avec des oeuvres aussi saisissantes que Kadosh ou Kippour. À soixante-dix ans passés, il n’a rien perdu de son énergie et de sa détermination. Alors qu’il aurait pu céder aux sirènes du mainstream et de l’entertainment, il continue à bricoler ses films sans rien euphémiser de son engagement politique en faveur de la paix.

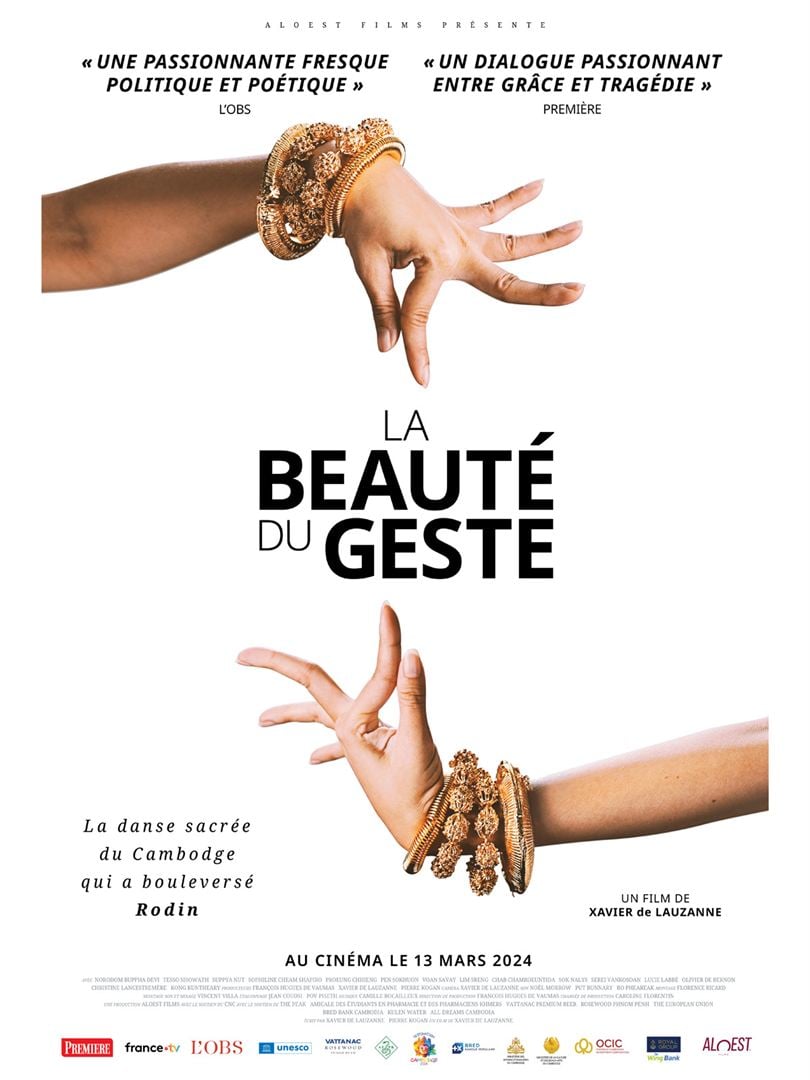

Amos Gitaï est sans doute le plus grand réalisateur israélien. C’est par lui que le cinéma de ce pays s’est fait connaître au monde dans les années 90, avec des oeuvres aussi saisissantes que Kadosh ou Kippour. À soixante-dix ans passés, il n’a rien perdu de son énergie et de sa détermination. Alors qu’il aurait pu céder aux sirènes du mainstream et de l’entertainment, il continue à bricoler ses films sans rien euphémiser de son engagement politique en faveur de la paix. Xavier de Lauzanne, reporter au long cours, a choisi de retourner au Cambodge qu’il connaît bien pour y avoir consacré un précédent film à l’association Pour un sourire d’enfant. Il y raconte l’histoire du Ballet royal du Cambodge, une forme d’art sacré longtemps pratiqué à la cour du roi.

Xavier de Lauzanne, reporter au long cours, a choisi de retourner au Cambodge qu’il connaît bien pour y avoir consacré un précédent film à l’association Pour un sourire d’enfant. Il y raconte l’histoire du Ballet royal du Cambodge, une forme d’art sacré longtemps pratiqué à la cour du roi. Dai Miyamoto, un adolescent du nord du Japon, fou de saxophone, décide de venir vivre sa passion à Tokyo. Il débarque chez son ami Shunji Tamada auquel il a tôt fait de transmettre sa passion pour le jazz. Ensemble, avec Yukinori Sawabe, un pianiste surdoué, ils vont former un trio. Leur ambition : jouer au SoBlue, la boîte de jazz la plus célèbre du Japon.

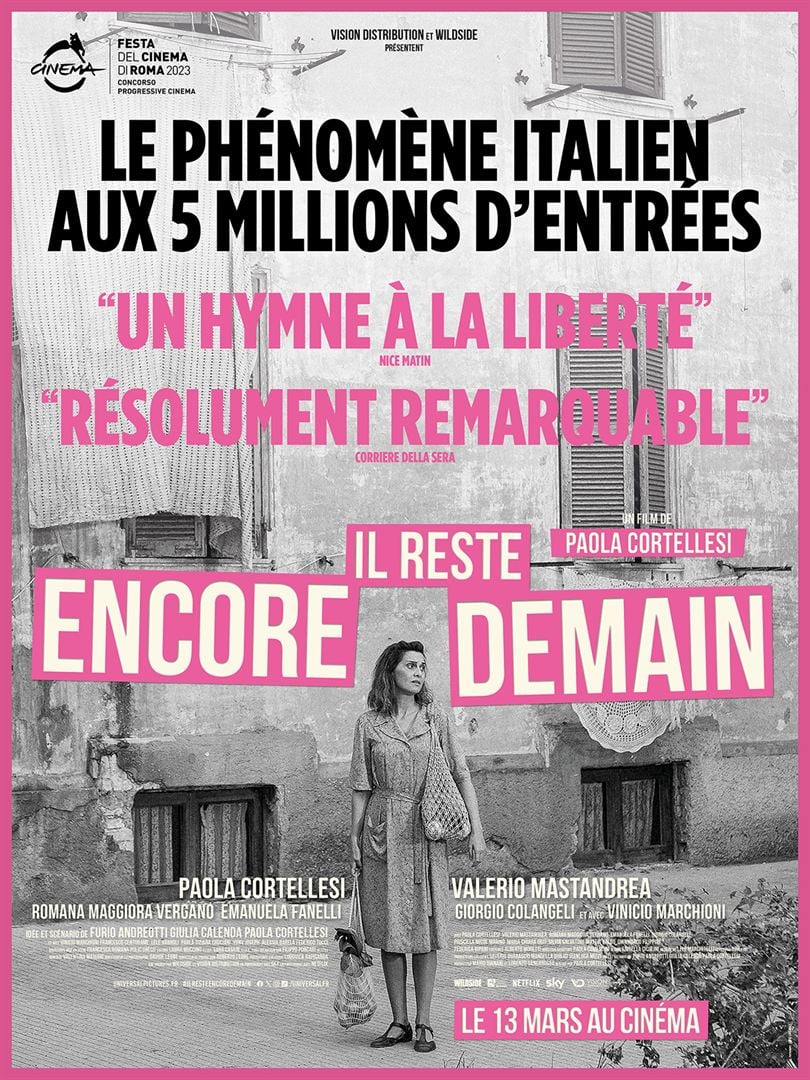

Dai Miyamoto, un adolescent du nord du Japon, fou de saxophone, décide de venir vivre sa passion à Tokyo. Il débarque chez son ami Shunji Tamada auquel il a tôt fait de transmettre sa passion pour le jazz. Ensemble, avec Yukinori Sawabe, un pianiste surdoué, ils vont former un trio. Leur ambition : jouer au SoBlue, la boîte de jazz la plus célèbre du Japon. Nous sommes au printemps 1946 dans le Testaccio, un quartier populaire du sud de Rome. Delia (Paola Cortellesi) y vit sous l’emprise de son mari, Ivano (Valerio Mastandrea). Elle élève sa fille aînée qui est sur le point de se marier, au risque de reproduire les erreurs que sa mère a commises, et deux garçons turbulents. Son mari, aussi machiste que violent, la bat comme plâtre au vu et au su de ses trois enfants et de ses voisins qui n’y peuvent mais. Delia rêve à la vie qu’elle aurait pu avoir si elle avait épousé Nino, le mécanicien qui l’avait courtisée plus jeune et qui est toujours épris d’elle. Dans quelques jours se tiendra le référendum qui marquera la fin de la monarchie en Italie et auquel les femmes auront, pour la première fois, le droit de participer.

Nous sommes au printemps 1946 dans le Testaccio, un quartier populaire du sud de Rome. Delia (Paola Cortellesi) y vit sous l’emprise de son mari, Ivano (Valerio Mastandrea). Elle élève sa fille aînée qui est sur le point de se marier, au risque de reproduire les erreurs que sa mère a commises, et deux garçons turbulents. Son mari, aussi machiste que violent, la bat comme plâtre au vu et au su de ses trois enfants et de ses voisins qui n’y peuvent mais. Delia rêve à la vie qu’elle aurait pu avoir si elle avait épousé Nino, le mécanicien qui l’avait courtisée plus jeune et qui est toujours épris d’elle. Dans quelques jours se tiendra le référendum qui marquera la fin de la monarchie en Italie et auquel les femmes auront, pour la première fois, le droit de participer. Littlehampton, une paisible cité balnéaire du Sussex, est brusquement agitée par une sombre affaire. Edith Swan (Olivia Colman), une vieille fille confite en religion qui vit auprès de ses parents, y reçoit des lettres anonymes particulièrement salées. Les soupçons se portent vite sur sa voisine, Rose Gooding (Jessie Buckley), une jeune veuve irlandaise qui mène une vie de débauche. Mais cette culpabilité trop évidente ne convainc pas Glady Moss (Anjana Vasan), jeune officière de police, qui, contre l’avis de sa hiérarchie, va mener sa propre enquête pour innocenter Rose et retrouver l’auteur de ces lettres anonymes.

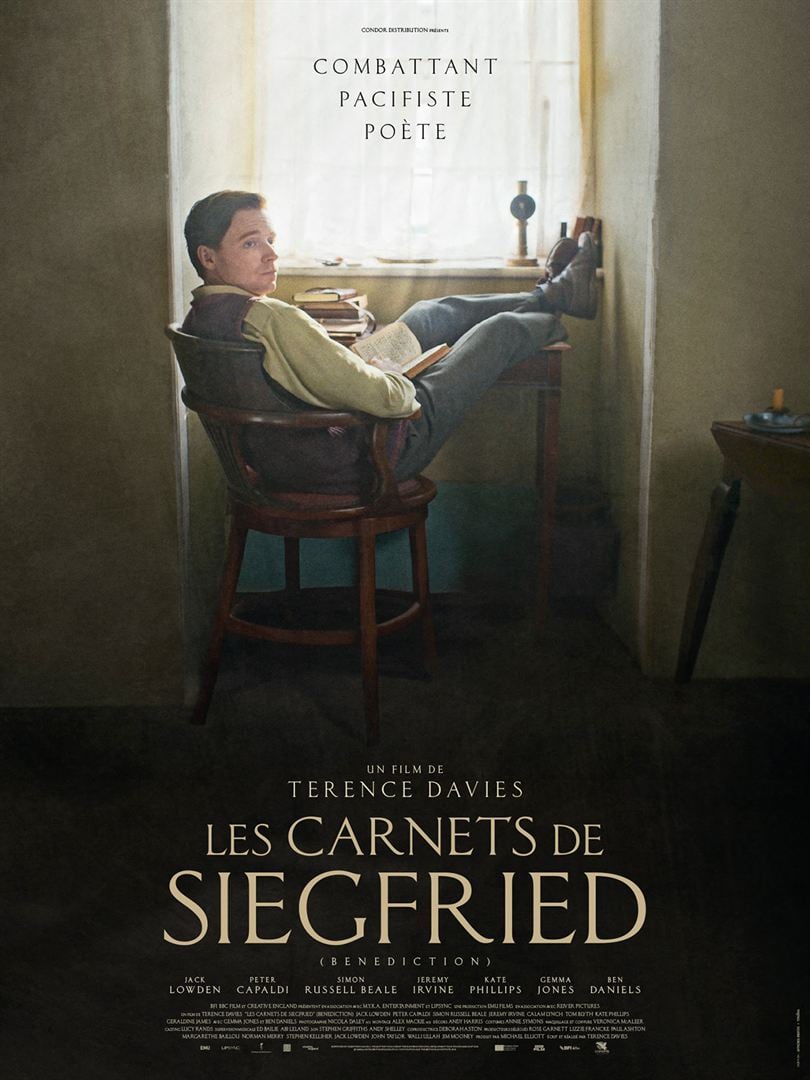

Littlehampton, une paisible cité balnéaire du Sussex, est brusquement agitée par une sombre affaire. Edith Swan (Olivia Colman), une vieille fille confite en religion qui vit auprès de ses parents, y reçoit des lettres anonymes particulièrement salées. Les soupçons se portent vite sur sa voisine, Rose Gooding (Jessie Buckley), une jeune veuve irlandaise qui mène une vie de débauche. Mais cette culpabilité trop évidente ne convainc pas Glady Moss (Anjana Vasan), jeune officière de police, qui, contre l’avis de sa hiérarchie, va mener sa propre enquête pour innocenter Rose et retrouver l’auteur de ces lettres anonymes. Rejeton de la haute bourgeoisie anglaise, Siegfried Sassoon s’engage patriotiquement en 1915 mais découvre vite les horreurs de la guerre. Il manque de peu être passé par les armes pour ses prises de position pacifistes et est envoyé par le conseil de guerre en hôpital psychiatrique en Ecosse. Ses premiers poèmes portent la trace de ses années éprouvantes. Durant les années folles, il mène une vie de dandy et fréquente le grand monde. Il ne fait pas mystère de son homosexualité et accumule les liaisons tapageuses. Il se marie néanmoins en 1933 et a même un fils. Après s’être converti au catholicisme, il meurt octogénaire dans les années 60 et laisse une oeuvre abondante.

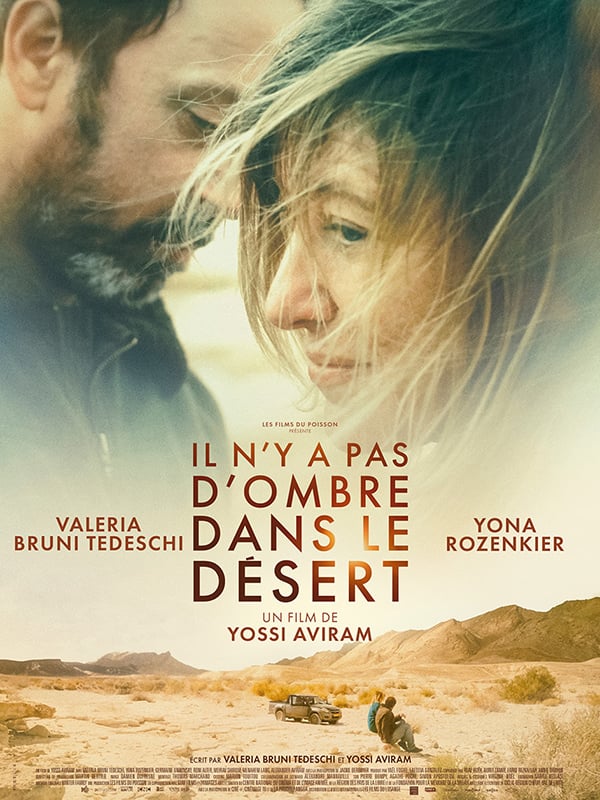

Rejeton de la haute bourgeoisie anglaise, Siegfried Sassoon s’engage patriotiquement en 1915 mais découvre vite les horreurs de la guerre. Il manque de peu être passé par les armes pour ses prises de position pacifistes et est envoyé par le conseil de guerre en hôpital psychiatrique en Ecosse. Ses premiers poèmes portent la trace de ses années éprouvantes. Durant les années folles, il mène une vie de dandy et fréquente le grand monde. Il ne fait pas mystère de son homosexualité et accumule les liaisons tapageuses. Il se marie néanmoins en 1933 et a même un fils. Après s’être converti au catholicisme, il meurt octogénaire dans les années 60 et laisse une oeuvre abondante. Anna (Valeria Bruni Tedeschi), une écrivaine française dont l’oeuvre est hantée par la mémoire de la Shoah, a convaincu son père de se rendre à Tel Aviv pour y témoigner au procès d’un ancien criminel nazi, sur l’identité et la responsabilité duquel plane un doute. Dans la salle d’audience, elle rencontre Ori qui y a accompagné sa mère qui fait une déposition pleine de dignité. Ori est persuadé d’avoir connu et aimé Anna vingt-trois ans plus tôt à Turin ; mais Anna ne le reconnaît pas et est vite dérangée par son comportement.

Anna (Valeria Bruni Tedeschi), une écrivaine française dont l’oeuvre est hantée par la mémoire de la Shoah, a convaincu son père de se rendre à Tel Aviv pour y témoigner au procès d’un ancien criminel nazi, sur l’identité et la responsabilité duquel plane un doute. Dans la salle d’audience, elle rencontre Ori qui y a accompagné sa mère qui fait une déposition pleine de dignité. Ori est persuadé d’avoir connu et aimé Anna vingt-trois ans plus tôt à Turin ; mais Anna ne le reconnaît pas et est vite dérangée par son comportement.