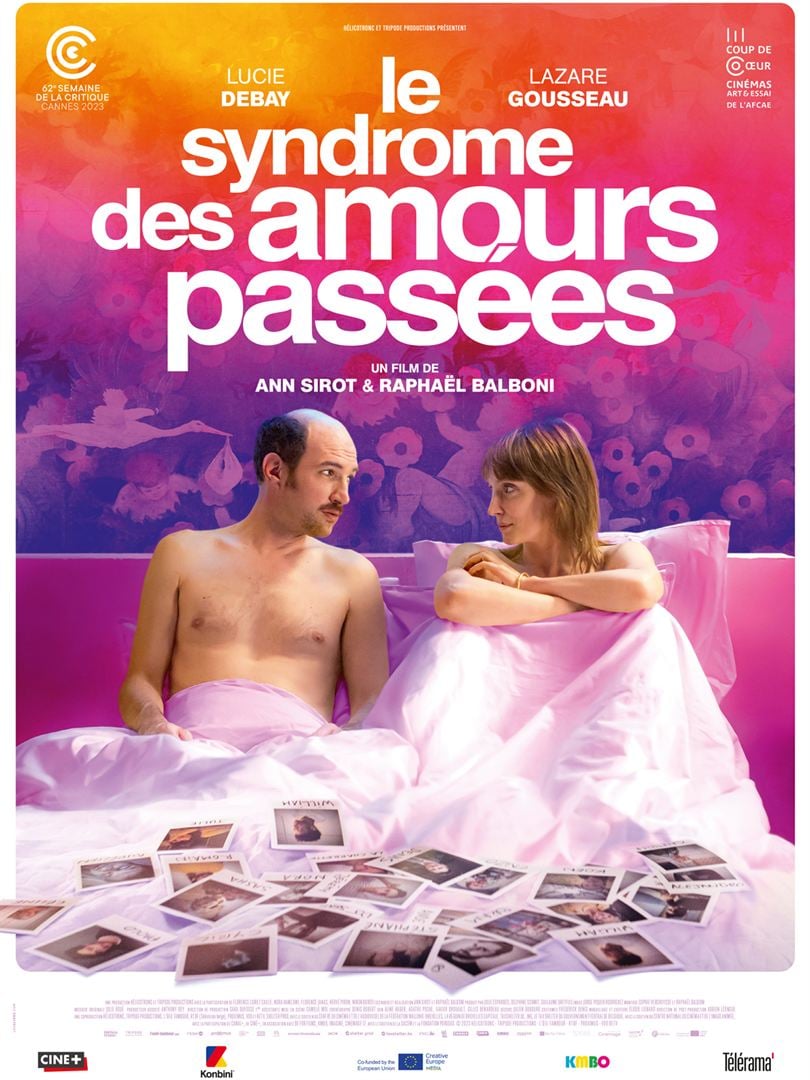

Rémy (Lazare Gousseau) et Sandra (Lucie Debay) cherchent sans succès à avoir un enfant ensemble. Un médecin un peu perché leur diagnostique une maladie rare, le syndrome des amours passées, et leur prescrit une thérapie radicale : pour enfanter, Rémy et Sandra doivent refaire l’amour avec tous leurs ex. S’il accepte sans barguigner de se plier à cet étonnant protocole, le couple est vite confronté à un problème perturbant : Rémy n’a guère eu que trois relations, Sandra au contraire en a accumulé plus d’une vingtaine.

Rémy (Lazare Gousseau) et Sandra (Lucie Debay) cherchent sans succès à avoir un enfant ensemble. Un médecin un peu perché leur diagnostique une maladie rare, le syndrome des amours passées, et leur prescrit une thérapie radicale : pour enfanter, Rémy et Sandra doivent refaire l’amour avec tous leurs ex. S’il accepte sans barguigner de se plier à cet étonnant protocole, le couple est vite confronté à un problème perturbant : Rémy n’a guère eu que trois relations, Sandra au contraire en a accumulé plus d’une vingtaine.

Nous vient de Belgique un bijou. Il est signé par un couple de réalisateurs – dont on imagine, sans en rien savoir, la part de lui-même qu’il a mis dans l’écriture de ce scénario – dont le précédent film, Une vie démente, avait pour héroïne une sexagénaire frappée par la maladie d’Alzheimer. Y jouait déjà la blonde et belge Lucie Debay que rejoint ici le chauve et bordelais Lazare Gousseau. Quelques personnages secondaires les rejoignent : Florence Loiret-Caille, une mère de famille qui ressent le besoin vital chaque mardi soir à Bruxelles de prendre un amant pour épicer d’un grain de folie une vie trop fade, et Nora Hamzawi que j’adore depuis sa réplique culte dans Eléonore (« Tu es sophistiquée, audacieuse…. féline – Féline ? Ça veut rien dire ; c’est juste une façon sophistiquée de dire cochonne »)

Il faut accepter de passer par-dessus le postulat de départ, passablement farfelu sinon totalement incongru, pour entrer de plain-pied dans cette comédie du couple ou du trouple (je n’ai jamais clairement compris si ce néologisme était l’agglutination de couple et trio ou de couple et trouble). Elle renvoie à une double interrogation qui obsède tous les couples : qui as-tu aimé avant moi ? aimes-tu quelqu’un d’autre que moi ?

La seconde interrogation, celle de l’infidélité conjugale, est à ce point essorée qu’on voit mal comment le cinéma ou la littérature pourraient encore l’explorer sans bégayer. Mais la croiser avec la première (les ex, les sentiments qu’ils ont suscités et qu’ils suscitent peut-être encore) est un coup de génie.

D’autant que Ann Sirot et Raphaël Balboni le font avec une ironie et une tendresse communicatives. Leur film est une bulle de savon, un loukoum, un clin d’oeil. Tout y est léger et gracieux. Jusqu’aux scènes de sexe, filmées comme d’élégantes chorégraphies, nous évitant tout à la fois l’ennui et le malaise voyeuriste devant ces intermèdes graveleux que tous les films se sentent obligés de nous infliger.

La conclusion du film est presqu’aussi perchée que son postulat de départ. Mais si on a accepté de s’y laisser embarquer, on l’acceptera avec le sourire.

Sorti en catimini fin octobre, ce Syndrome a vite disparu des écrans. Je ne l’aurais pas vu si un ami, fidèle d’entre les fidèles, ne me l’avait pas signalé. Qu’il en soit remercié.

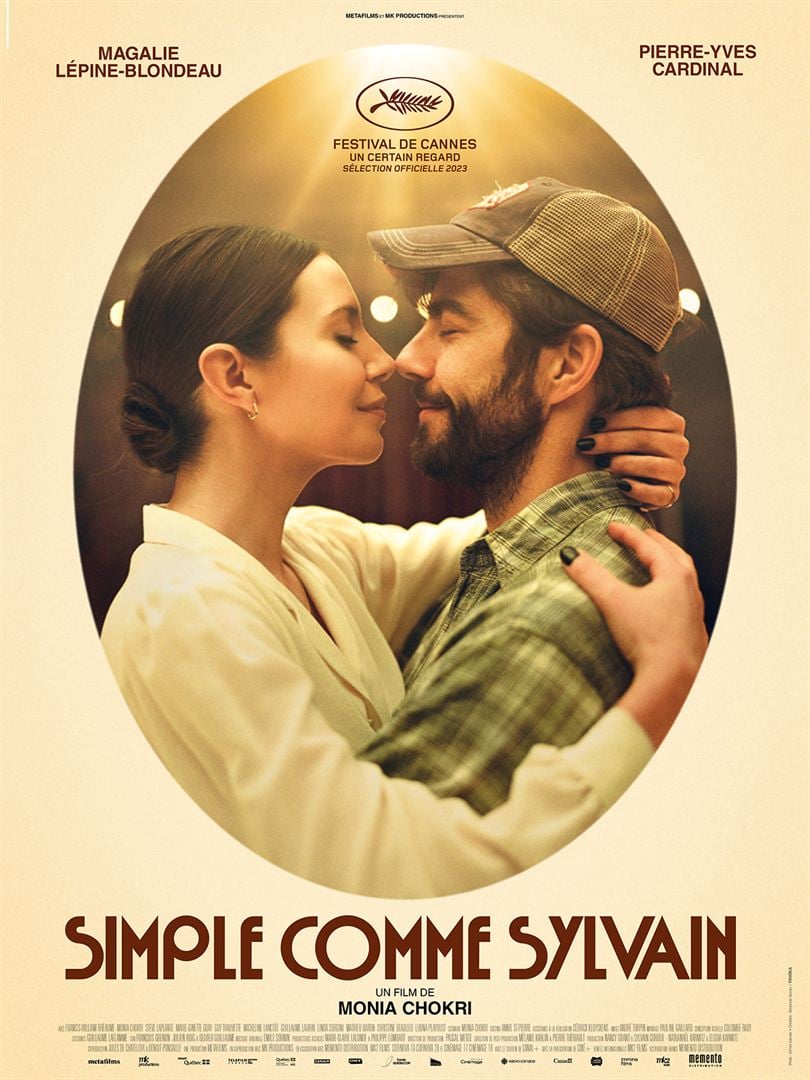

Sophia est professeure de philosophie à l’université du troisième âge de Montréal. Le couple qu’elle forme depuis dix ans avec Xavier, un intellectuel qui lui ressemble, s’est lentement enfoncé dans la routine. À quarante ans passés, Sophia rencontre Sylvain, le menuisier que le couple a recruté pour des travaux dans le chalet dont ils viennent de faire l’acquisition dans les Laurentides. Entre Sophia et Sylvain, c’est le coup de foudre immédiat. Mais l’amour pourra-t-il dépasser les différences sociales ?

Sophia est professeure de philosophie à l’université du troisième âge de Montréal. Le couple qu’elle forme depuis dix ans avec Xavier, un intellectuel qui lui ressemble, s’est lentement enfoncé dans la routine. À quarante ans passés, Sophia rencontre Sylvain, le menuisier que le couple a recruté pour des travaux dans le chalet dont ils viennent de faire l’acquisition dans les Laurentides. Entre Sophia et Sylvain, c’est le coup de foudre immédiat. Mais l’amour pourra-t-il dépasser les différences sociales ? Lorsque l’exploitation pétrolière débuta en Oklahoma au début du XXième siècle, les Indiens Osage, propriétaires des terres arides qui leur avaient été concédées, devinrent du jour au lendemain immensément riches. Cette manne attira immédiatement des Blancs cupides. Cette page méconnue de l’histoire américaine a constitué la matière du livre de David Grann (auteur de The Lost City of Z) que Martin Scorsese porte à l’écran.

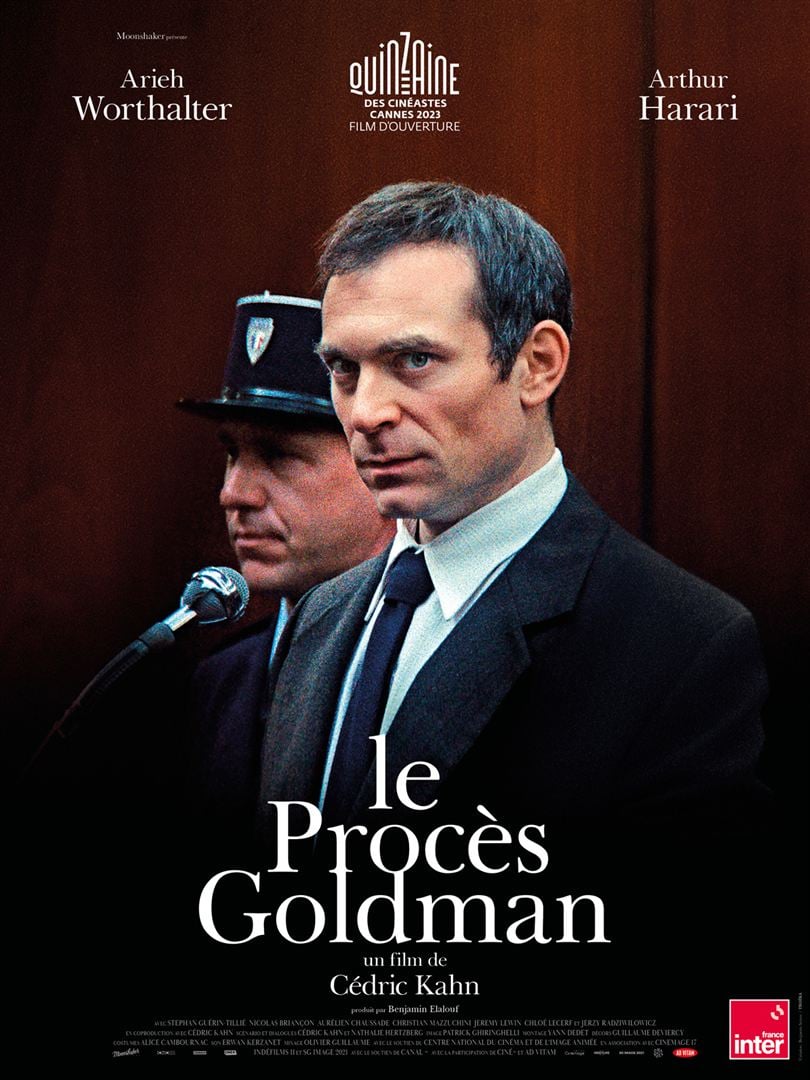

Lorsque l’exploitation pétrolière débuta en Oklahoma au début du XXième siècle, les Indiens Osage, propriétaires des terres arides qui leur avaient été concédées, devinrent du jour au lendemain immensément riches. Cette manne attira immédiatement des Blancs cupides. Cette page méconnue de l’histoire américaine a constitué la matière du livre de David Grann (auteur de The Lost City of Z) que Martin Scorsese porte à l’écran. Né en 1944, Pierre Goldman est un jeune activiste d’extrême-gauche, chef du service d’ordre de l’UNEF à la Sorbonne au début des 60ies, parti battre le maquis avec des groupes de guérilleros latino-américains entre 1967 et 1969, réduit à son retour à Paris, pour boucler des fins de mois difficiles, à s’acoquiner avec le grand banditisme et à commettre de petits braquages. Il est accusé du meurtre de deux pharmaciennes boulevard Richard-Lenoir à Paris en décembre 1969. Un premier procès devant la cour d’assises de Paris en décembre 1974 conduit à sa condamnation à perpétuité mais provoque une vive mobilisation de la gauche intellectuelle en sa faveur. Il est opportunément cassé par la Cour de cassation qui renvoie l’affaire devant une autre cour. Un second procès a donc lieu à Amiens en avril 1976. C’est Georges Kiejman qui assure sa défense.

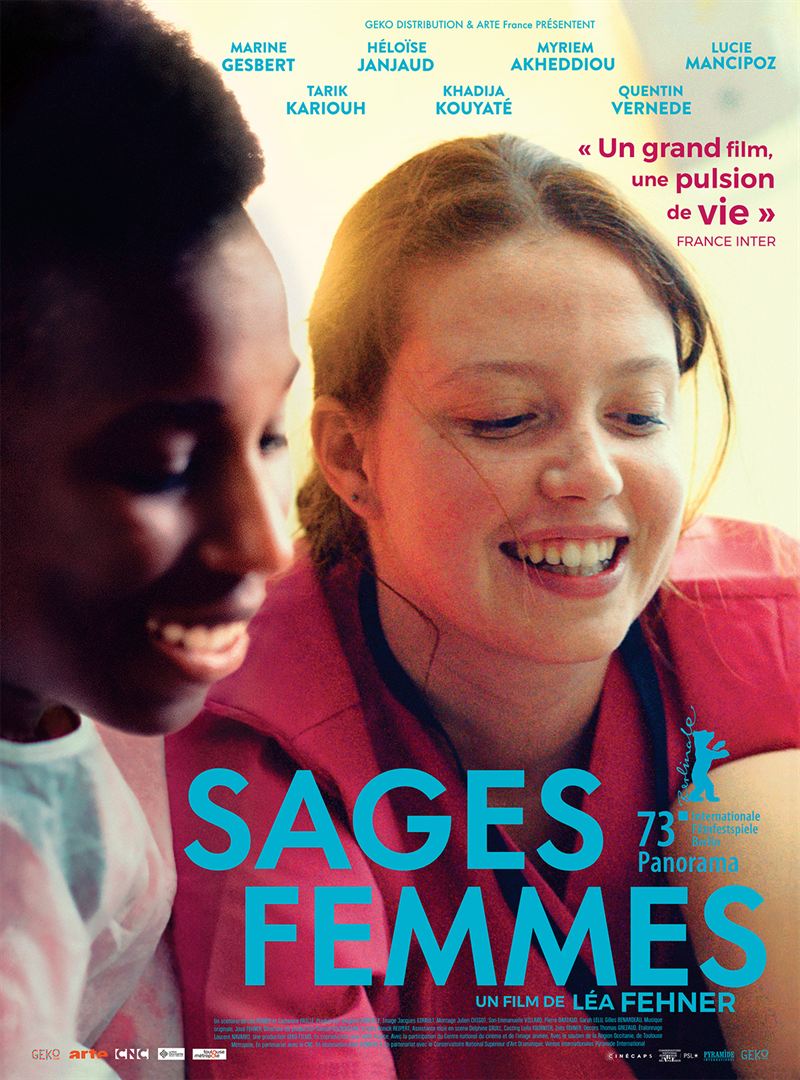

Né en 1944, Pierre Goldman est un jeune activiste d’extrême-gauche, chef du service d’ordre de l’UNEF à la Sorbonne au début des 60ies, parti battre le maquis avec des groupes de guérilleros latino-américains entre 1967 et 1969, réduit à son retour à Paris, pour boucler des fins de mois difficiles, à s’acoquiner avec le grand banditisme et à commettre de petits braquages. Il est accusé du meurtre de deux pharmaciennes boulevard Richard-Lenoir à Paris en décembre 1969. Un premier procès devant la cour d’assises de Paris en décembre 1974 conduit à sa condamnation à perpétuité mais provoque une vive mobilisation de la gauche intellectuelle en sa faveur. Il est opportunément cassé par la Cour de cassation qui renvoie l’affaire devant une autre cour. Un second procès a donc lieu à Amiens en avril 1976. C’est Georges Kiejman qui assure sa défense. Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame.

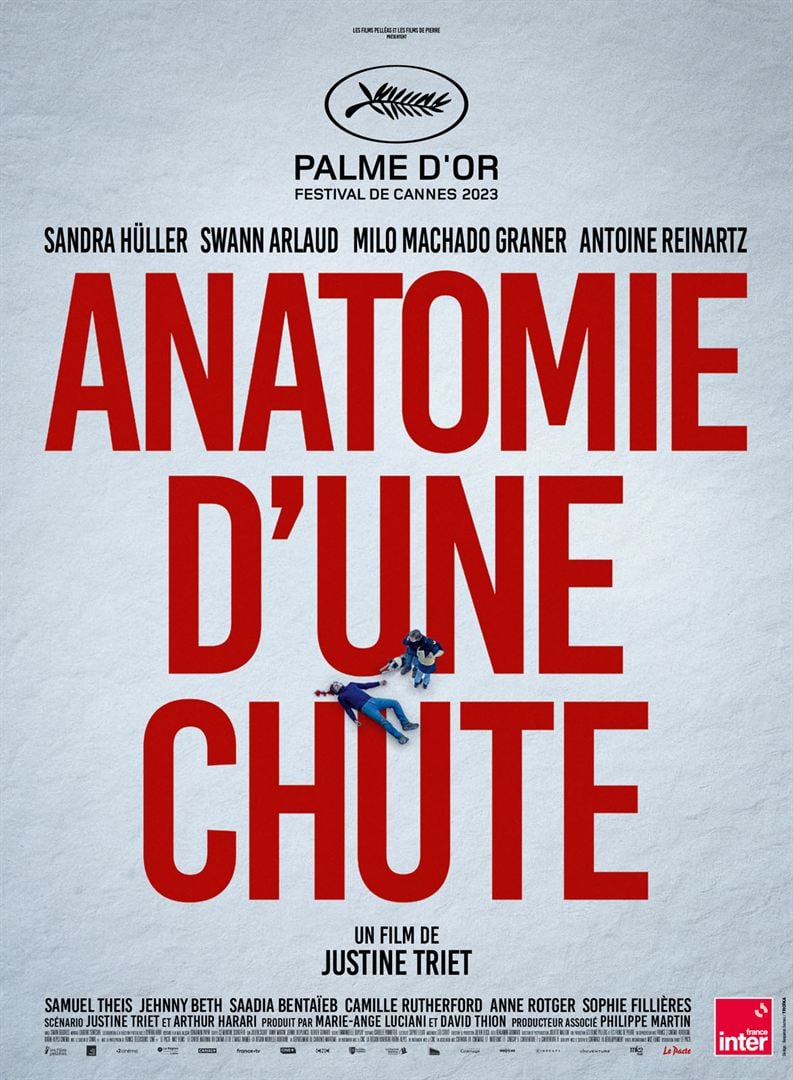

Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame. Samuel, le compagnon de Sandra, est mort dans des conditions mystérieuses. Son fils, Daniel, onze ans, malvoyant, a découvert son corps inanimé dans la neige devant le chalet où la famille s’était installée depuis un an espérant y recommencer sa vie sur d’autres bases. Samuel, écrivain raté et dépressif, s’est-il suicidé ? Ou a-t-il été poussé dans le vide par Sandra ?

Samuel, le compagnon de Sandra, est mort dans des conditions mystérieuses. Son fils, Daniel, onze ans, malvoyant, a découvert son corps inanimé dans la neige devant le chalet où la famille s’était installée depuis un an espérant y recommencer sa vie sur d’autres bases. Samuel, écrivain raté et dépressif, s’est-il suicidé ? Ou a-t-il été poussé dans le vide par Sandra ? Avant d’être un biopic du « père de la bombe atomique », Oppenheimer est un film de Christopher Nolan, le onzième après des chefs-d’œuvre tels que Memento, Inception, Interstellar ou

Avant d’être un biopic du « père de la bombe atomique », Oppenheimer est un film de Christopher Nolan, le onzième après des chefs-d’œuvre tels que Memento, Inception, Interstellar ou  Marco Carrera est né en 1959. Ses deux parents appartiennent à la classe aisée italienne et sont tous deux architectes. Marco a une sœur aînée, Irene, gravement dépressive, et un frère cadet, Giacomo, qui partira plus tard vivre aux Etats-Unis. Chaque été, les Carrera vont en vacances dans la maison familiale lovée au fond d’une crique reculée de la mer Tyrrhénienne. Leurs voisins, un couple franco-italien, les Lattes, ont une fille, Luisa, dont Marco est amoureux depuis l’enfance.

Marco Carrera est né en 1959. Ses deux parents appartiennent à la classe aisée italienne et sont tous deux architectes. Marco a une sœur aînée, Irene, gravement dépressive, et un frère cadet, Giacomo, qui partira plus tard vivre aux Etats-Unis. Chaque été, les Carrera vont en vacances dans la maison familiale lovée au fond d’une crique reculée de la mer Tyrrhénienne. Leurs voisins, un couple franco-italien, les Lattes, ont une fille, Luisa, dont Marco est amoureux depuis l’enfance. Farzaneh souffre d’une grave dépression. Depuis qu’elle est tombée enceinte, elle a dû interrompre son traitement, ce qui n’arrange rien à son état. Quand elle voit Jalal, son mari, entrer dans l’appartement d’une inconnue, alors qu’il lui avait dit s’absenter de Téhéran pour la journée, elle croit à une hallucination. Mais bientôt se révèle à elle l’incroyable vérité : Jalal a un sosie, il s’appelle Mohsen et il vit avec une femme, Bita, qui ressemble à Farzaneh comme deux gouttes d’eau.

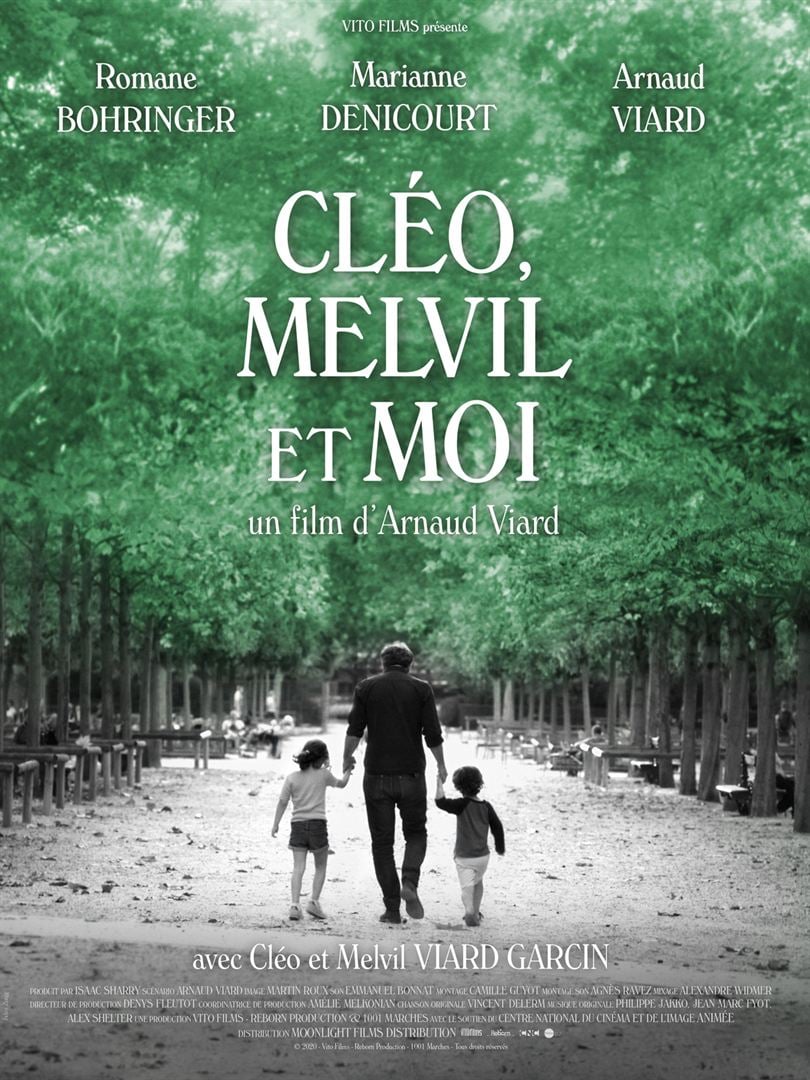

Farzaneh souffre d’une grave dépression. Depuis qu’elle est tombée enceinte, elle a dû interrompre son traitement, ce qui n’arrange rien à son état. Quand elle voit Jalal, son mari, entrer dans l’appartement d’une inconnue, alors qu’il lui avait dit s’absenter de Téhéran pour la journée, elle croit à une hallucination. Mais bientôt se révèle à elle l’incroyable vérité : Jalal a un sosie, il s’appelle Mohsen et il vit avec une femme, Bita, qui ressemble à Farzaneh comme deux gouttes d’eau. La cinquantaine bien entamée, Arnaud Viard a passé le confinement à Paris, avec Cléo et Melvil, ses deux enfants. Il partage leur garde avec leur mère (Romane Bohringer) dont il est depuis peu séparé. Dans le sixième arrondissement désert, il rencontre Marianne, une séduisante pharmacienne.

La cinquantaine bien entamée, Arnaud Viard a passé le confinement à Paris, avec Cléo et Melvil, ses deux enfants. Il partage leur garde avec leur mère (Romane Bohringer) dont il est depuis peu séparé. Dans le sixième arrondissement désert, il rencontre Marianne, une séduisante pharmacienne.