Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète.

Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète.

Pour éviter cette issue fatale, trois aventuriers du futur essaient de remonter dans le temps pour changer le cours des événements. Mais leur entreprise se heurte à la vigilance de la « brigade temporelle » et de ses sbires augmentés.

J’apprends, sans jamais en avoir entendu parler jusqu’alors et a fortiori sans en avoir vu le moindre épisode, que Le Visiteur du futur était une web-série (chouette ! un nouveau mot !) lancée en 2009 dont les quatre saisons ont généré quarante-cinq millions de vues (ne me demandez pas de vous expliquer ce que je viens d’écrire ! je n’y comprends rien !).

Je ne sais pas s’il faut que je cesse de me faire plus bête que je ne suis et que je revienne à plus de sérieux pour donner mon avis sur le film que les créateurs de la web-série ont mis plus de sept ans à monter. Il s’agissait pour eux en même temps de récompenser les fans – dont je ne suis donc pas et au nom desquels je ne saurais m’exprimer – sans paumer tous ceux qui – comme moi – découvrent cet univers pour la première fois. Le pari est réussi : je n’ai à aucun moment senti qu’il me manquait des clés pour comprendre une histoire qui louche du côté de Terminator, de Retour vers le futur ou de Mad Max III en en distordant les codes.

J’en ai aimé, malgré mon âge sénescent, l’humour potache et régressif ; même si je n’ai pas autant hurlé de rire que mes bruyants et jeunes voisins (j’étais sans doute le plus vieux des spectateurs d’une salle pleine comme un œuf). Jetez un œil à la bande annonce pour en voir un échantillon et savoir immédiatement si ce genre-là est votre came.

Mais la pauvreté du scénario a constitué pour moi un obstacle insurmontable : cette histoire niaiseuse qui charrie quelques idées écologiques bien-pensantes (« Il faut protéger notre planète ») en inventant un conflit de génération entre un daron aux idées étroites – mais pas si étroites que ça quand même – et sa fille mignonne et engagée, devrait être interdite par les Conventions de Genève !

Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)…

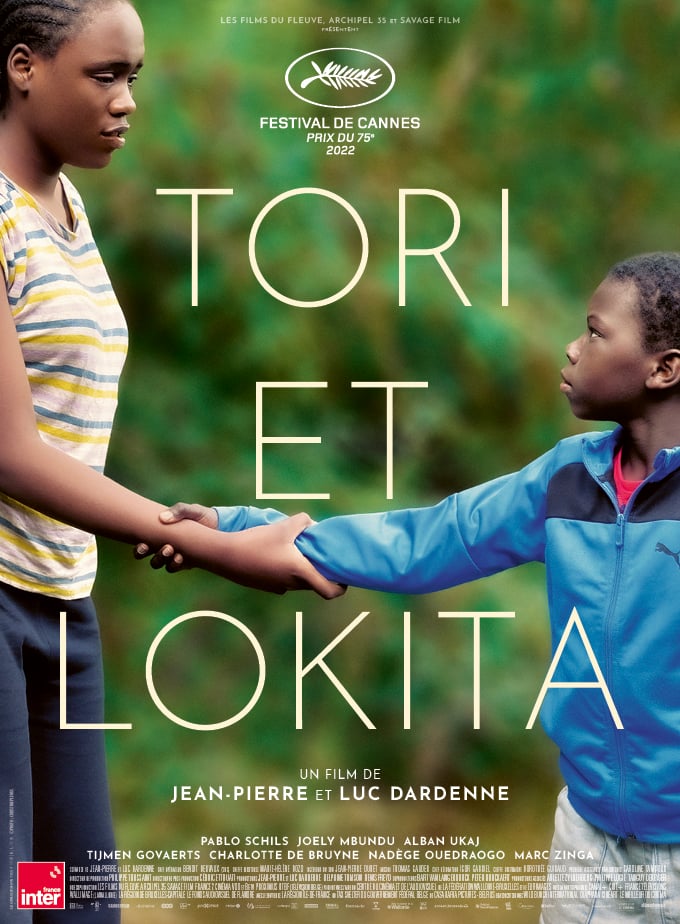

Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)… Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita.

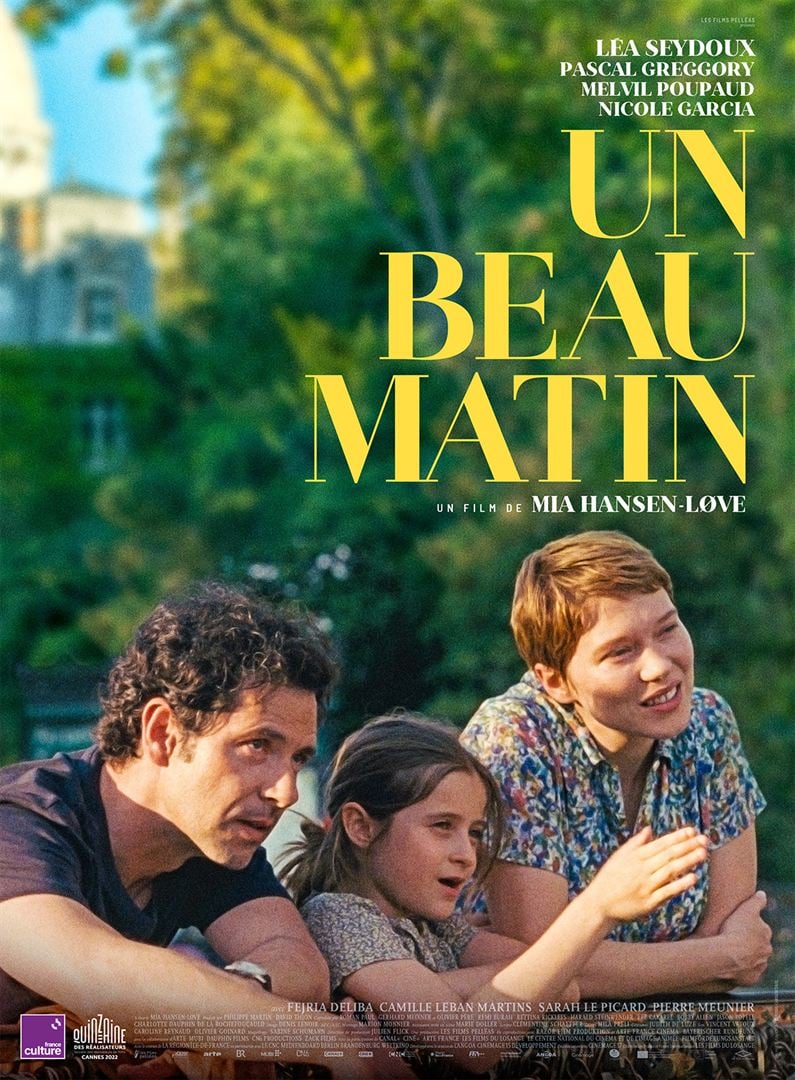

Tori et Lokita sont deux mineurs subsahéliens immigrés en Belgique. Ils vivent dans un foyer, travaillent au noir dans une pizzeria et se rendent complices de petits trafics pour gagner un peu d’argent. Inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés sur le bateau qui leur a fait traverser la Méditerranée, ils se font passer pour frère et sœur. Mais leur histoire ne tient pas devant les services de l’immigration qui, s’ils ont accepté de délivrer un titre de réfugié à Tori, le refusent à Lokita. Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque.

Sandra (Léa Seydoux) est interprète trilingue français-anglais-allemand. Elle élève seule sa fille. Son père, Georg Kinsler (Pascal Greggory), ancien professeur de philo, est atteint d’une maladie dégénérative rare, le syndrome de Benson, qui rend impossible son maintien à domicile. Avec sa mère (Nicole Garcia) et sa sœur, Sandra va devoir organiser son placement en EHPAD et disposer de son impressionnante bibliothèque. La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires.

La vie de Simone Veil (1927-2017) a traversé le siècle, ses épreuves et ses combats. Déportée à Auschwitz à seize ans à peine, elle y survit par miracle avec sa sœur aînée, mais y perd sa mère. Mariée à Antoine Veil, avec qui elle aura trois enfants, elle doit renoncer à devenir avocate et entre dans la magistrature. À l’administration pénitentiaire, elle se bat pour améliorer la condition des détenus. Elle entre au Gouvernement en 1974 et porte courageusement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. En 1979, elle conduit la liste UDF aux élections européennes et devient la première femme à présider le Parlement européen. En 1993, elle revient aux Affaires sociales et prend la mesure de l’épidémie du Sida. À la fin de sa vie, adulée par les Français, elle entre à l’Académie française et écrit ses Mémoires. Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque.

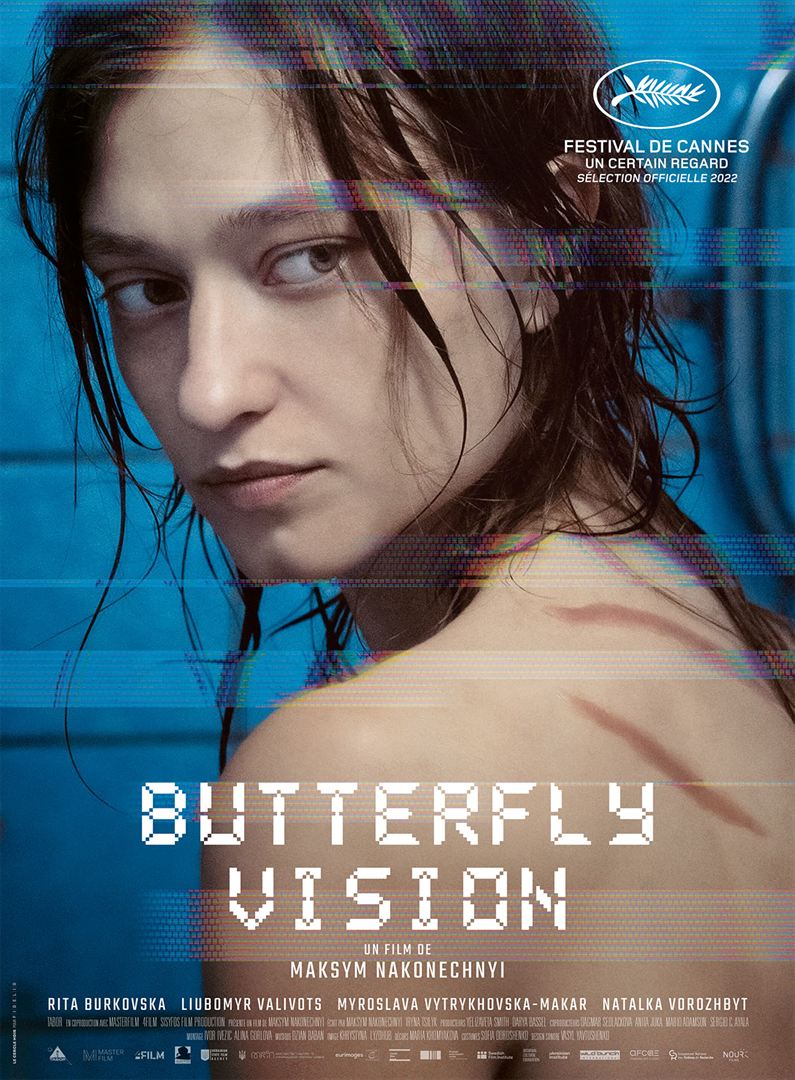

Jeune veuf, Abel (Louis Garrel) est abasourdi d’apprendre que sa mère Sylvie (Anouk Grinberg), la soixantaine joyeusement frappée, a décidé d’épouser Michel (Roschdy Zem), un braqueur à qui elle donnait des cours de théâtre en prison. Si Michel, à sa libération, a promis de se ranger et propose à sa nouvelle épouse d’ouvrir une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon, Abel et sa meilleure amie Clémence (Noémie Merlant) ont raison de suspecter anguille sous roche. Car bientôt Michel les entraîne dans la préparation d’un casse rocambolesque. Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas.

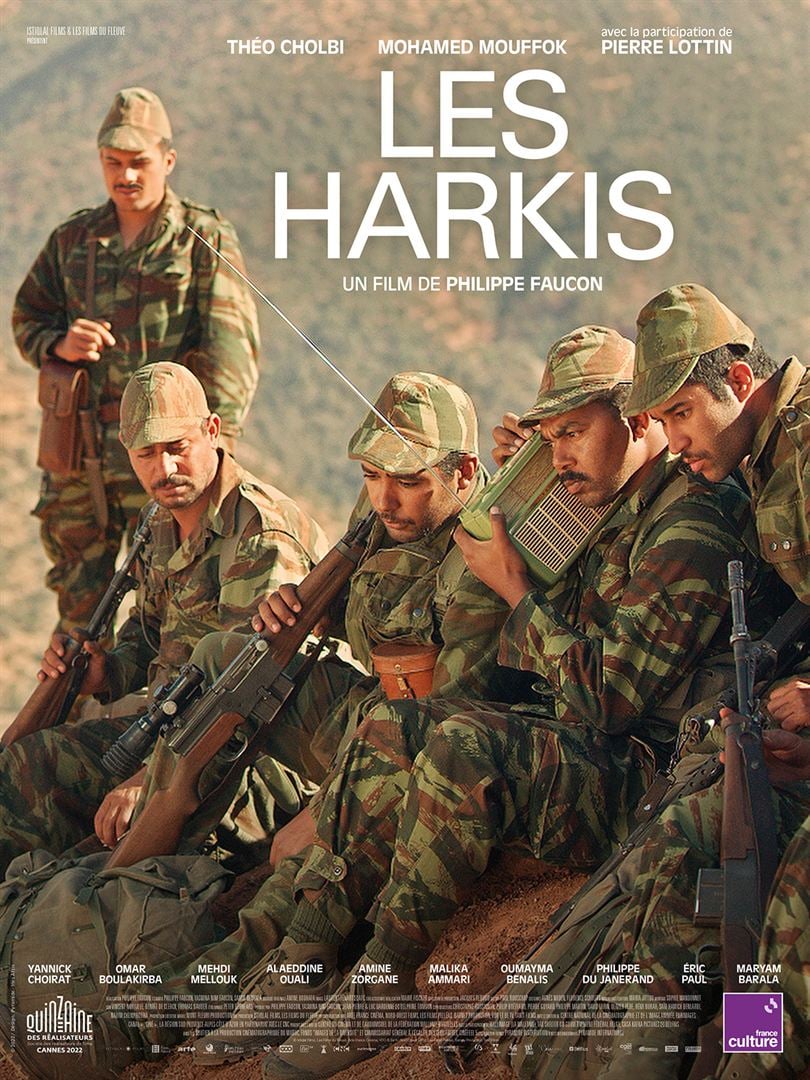

Lilya (Rita Burkovska) est une jeune opératrice ukrainienne pilote de drone. Capturée par les séparatistes du Donbass, elle fait l’objet d’un échange de prisonniers et rentre à Kiev où l’attendent Tokha son époux, un ancien militaire comme elle, sa mère et ses anciens compagnons de lutte démobilisés. Malgré ses cauchemars récurrents, Lilya cache aux siens les viols qu’elle a subis et l’enfant qu’elle attend. Elle doit rapidement décider d’avorter ou pas. Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas.

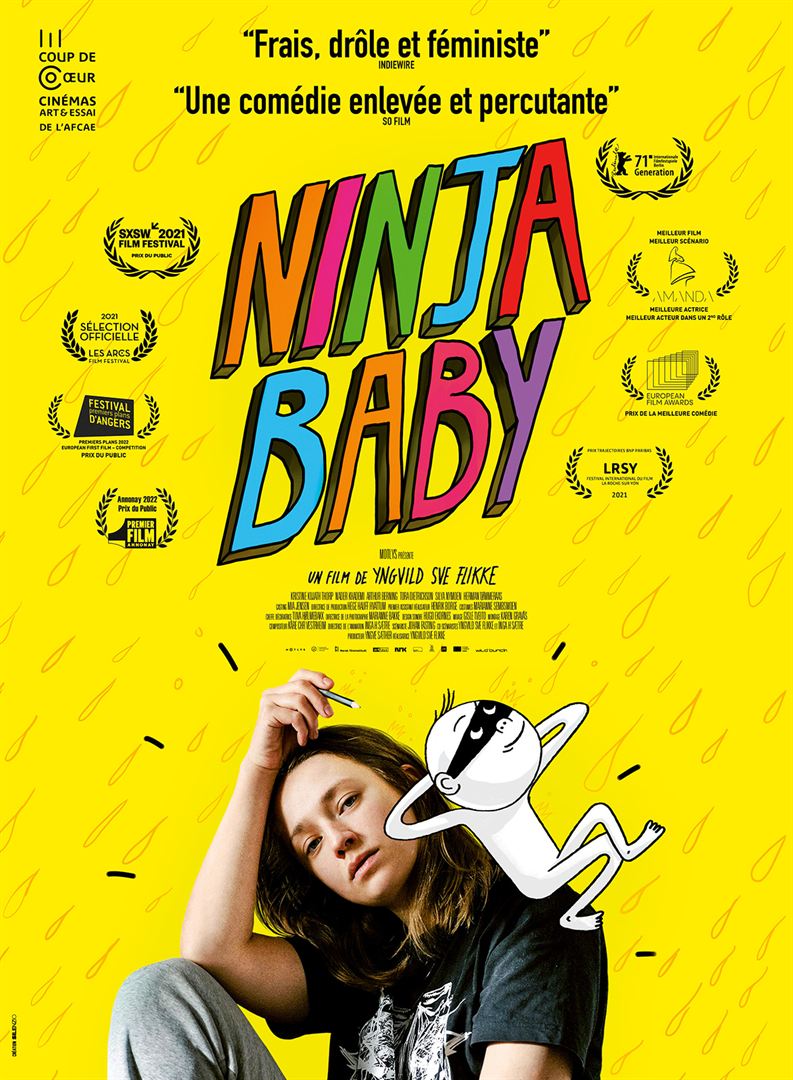

Les Harkis raconte la vie de 1959 à 1962 de ces hommes algériens qui se sont engagés sous le drapeau français avec la promesse que jamais la France ne les abandonnerait. À travers l’histoire de Salah, de Kaddour et de Djilali qui rejoignent la harka placée sous les ordres du lieutenant Pascal, on comprend le quotidien de ces supplétifs chargés des basses oeuvres de l’armée française. Quand la rumeur des négociations menées par le Gouvernement français avec le FLM s’ébruite, leur inquiétude sur leur sort croît. Quand la victoire des fellaghas et l’indépendance se dessinent, ils savent qu’aucun retour en arrière n’est pour eux possible. La seule issue est le départ en métropole avec leur famille. Mais la France a tôt fait d’oublier ses promesses et la détermination du seul lieutenant Pascal à les aider ne suffira pas. Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ?

Rakel a vingt-trois ans, des rêves plein la tête (devenir astronaute, garde-forestier ou dessinatrice de BD), une vie de bâton de chaise entre soirées copieusement arrosées et amants d’un soir, et un mal au bide qui se révèle bientôt, à sa plus grande stupéfaction, être un fœtus de six mois. Les délais légaux pour avorter sont largement passés. Que faire de ce bébé dont Rakel ne veut pas et qui déjà s’invite dans sa vie sous les traits d’un cocasse personnage de BD ? Le faire adopter par sa sœur qui essaie désespérément de concevoir ? responsabiliser son père génétique, un adulescent égocentrique ? Ou l’élever avec Mos, le professeur d’aïkido dont Rakel est en train de tomber amoureuse ? En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde.

En 1953, dans le West End à Londres, La Souricière, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, fait un tabac. Un producteur américain en a acheté les droits. Le réalisateur américain (Adrien Brody) qui a traversé l’Atlantique pour travailler avec le metteur en scène anglais est sauvagement assassiné. Un inspecteur de police londonien porté sur la bouteille (Sam Rockwell) est chargé de l’enquête. Une jeune policière zélée mais inexpérimentée (Saoirse Ronan) le seconde.