Une femme, Aly (Selma Alaoui), la nuit, passagère d’un véhicule conduit par Dary (Guillaume Duhesme), un homme mutique et menaçant, appelle la police. À mots couverts, elle se dit menacée. Pour donner le change à son conducteur, elle prétend appeler sa sœur. La lucidité d’Anna (Veerle Baetens), la policière qui prend son appel, la sauvera.

Une femme, Aly (Selma Alaoui), la nuit, passagère d’un véhicule conduit par Dary (Guillaume Duhesme), un homme mutique et menaçant, appelle la police. À mots couverts, elle se dit menacée. Pour donner le change à son conducteur, elle prétend appeler sa sœur. La lucidité d’Anna (Veerle Baetens), la policière qui prend son appel, la sauvera.

Le temps passe. Aly a déposé plainte pour viol mais appréhende le procès qui se tiendra dans plusieurs années au terme d’une interminable instruction. Dary, laissé en liberté dans l’attente de son procès, est lui aussi rongé par l’angoisse. Et Anna veut connaître l’issue de cette affaire.

Les quinze premières minutes de Quitter la nuit reprennent le court-métrage Une sœur, que la réalisatrice Delphine Girard avait tourné il y a quelques années. Elles rappellent le polar danois The Guilty qui se déroulait en temps réel dans un centre d’appel de la police. Une conversation téléphonique, une victime terrifiée au bout du film, sous la menace de son agresseur, un policier à l’autre bout qui essaie de la localiser, de l’aider, voilà qui, à soi seul, pourrait, comme dans The Guilty, nourrir un film tout entier, à condition d’y instiller suffisamment de rebondissements.

Mais Quitter la nuit abandonne cette scène-là au bout de quinze minutes pour se dilater dans le temps. Son vrai sujet, ce sont les deux années qui séparent la nuit du crime du jour de son procès. Trois protagonistes s’y étaient croisés : la victime, son agresseur et la policière. On suivra leur évolution pendant ces deux années dans trois directions différentes : le refoulement chez Aly, la sublimation chez Dary, l’entêtement chez Anna.

Quitter la nuit est censé reposer sur un doute : y a-t-il ou non eu viol ? La question est malaisante en ces temps de #MeToo où la parole des victimes d’agression sexuelle doit être sacralisée. Récemment, Pas de vagues marchait sur des œufs qui, dans sa défense légitime de la profession enseignante, risquait, avec l’eau du bain, de jeter un doute sur la parole des victimes. Ici comme dans Les Choses humaines, la question n’est pas binaire et la parole de la victime est dans tous les cas respectée : c’est moins la réalité de l’acte sexuel qui est questionnée, sur laquelle tout le monde s’accorde, que celle du consentement d’Aly.

Grâce à son montage serré, qui circule d’un personnage à l’autre, d’un point de vue à l’autre, Quitter la nuit est tout entier tendu vers son terme. Sa conclusion à tiroirs tire un peu trop à la ligne et fait, à mon sens, la part trop belle à cette fameuse sororité dont on nous rebat les oreilles ces temps-ci. Mais elle n’ôte rien à l’intelligence du propos et à la qualité de sa présentation.

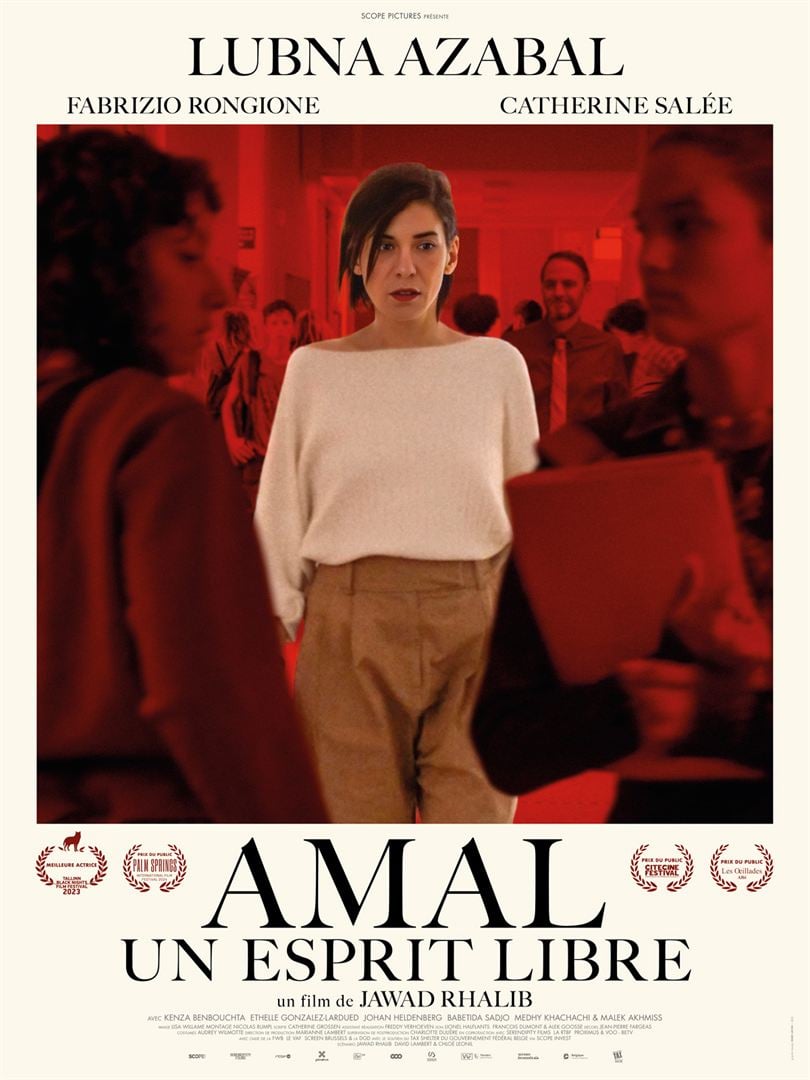

Amal (Lubna Azabal) enseigne le français dans un établissement scolaire de Belgique. Comme elle, ses élèves sont majoritairement d’ascendance maghrébine. L’une d’entre elles, Mounia, est en butte à l’hostilité de ses camarades depuis qu’elle a fait son coming out. Amal, choquée par tant de sectarisme, décide de leur faire lire des vers d’Aboû Nouwâs, un poète arabe libertin du VIIIème siècle, pour leur enseigner la tolérance. Mais cette lecture, loin d’apaiser les esprits, met le feu aux poudres.

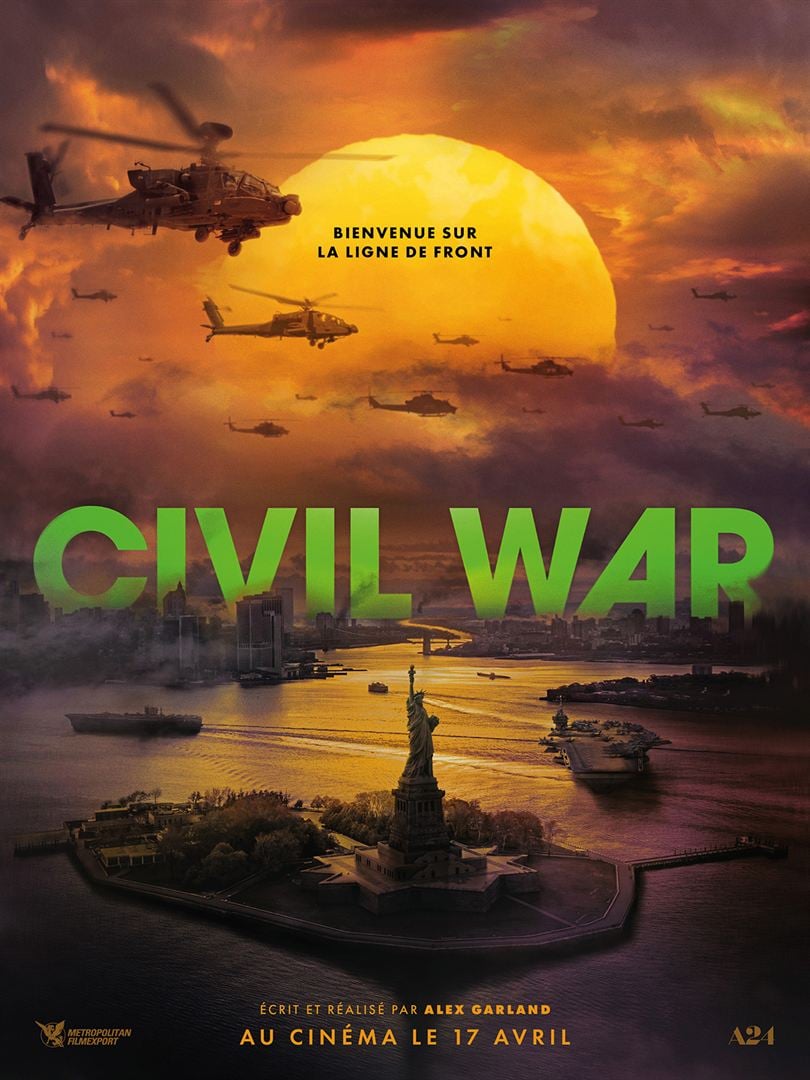

Amal (Lubna Azabal) enseigne le français dans un établissement scolaire de Belgique. Comme elle, ses élèves sont majoritairement d’ascendance maghrébine. L’une d’entre elles, Mounia, est en butte à l’hostilité de ses camarades depuis qu’elle a fait son coming out. Amal, choquée par tant de sectarisme, décide de leur faire lire des vers d’Aboû Nouwâs, un poète arabe libertin du VIIIème siècle, pour leur enseigner la tolérance. Mais cette lecture, loin d’apaiser les esprits, met le feu aux poudres. Aux Etats-Unis, dans un avenir proche, la guerre civile fait rage. Elle oppose les forces loyales au président à l’improbable coalition formée par les États du Texas et de la Californie, bientôt rejoints par la Floride. Une photographe de guerre chevronnée, Lee Smith (Kirsten Dunst), a décidé de se rendre à Washington pour y interviewer le président, retranché dans son dernier bastion. Elle voyage avec un collègue (la star brésilienne Walter Moura). Deux autres journalistes se joignent à eux : un vieux briscard à bout de souffle (Stephen McKinley Henderson) et une jeune photographe inexpérimentée et idéaliste (Cailee Spaeny, l’héroïne de

Aux Etats-Unis, dans un avenir proche, la guerre civile fait rage. Elle oppose les forces loyales au président à l’improbable coalition formée par les États du Texas et de la Californie, bientôt rejoints par la Floride. Une photographe de guerre chevronnée, Lee Smith (Kirsten Dunst), a décidé de se rendre à Washington pour y interviewer le président, retranché dans son dernier bastion. Elle voyage avec un collègue (la star brésilienne Walter Moura). Deux autres journalistes se joignent à eux : un vieux briscard à bout de souffle (Stephen McKinley Henderson) et une jeune photographe inexpérimentée et idéaliste (Cailee Spaeny, l’héroïne de  Melissa (Hafsia Herzi) est surveillante de prison. Elle vient d’obtenir sa mutation en Corse à la prison de Borgo au sud de Bastia. L’acclimatation n’est pas facile pour son mari, Djibril, en recherche d’emploi et en butte au racisme des voisins. Elle n’est pas facile non plus pour Melissa qui découvre en prison un mode d’organisation auquel Fleury-Mérogis ne l’avait pas préparée : les détenus en « régime ouvert » se gèrent eux-mêmes selon un code d’honneur très strict auquel les « continentaux » n’ont pas intérêt de se mêler.

Melissa (Hafsia Herzi) est surveillante de prison. Elle vient d’obtenir sa mutation en Corse à la prison de Borgo au sud de Bastia. L’acclimatation n’est pas facile pour son mari, Djibril, en recherche d’emploi et en butte au racisme des voisins. Elle n’est pas facile non plus pour Melissa qui découvre en prison un mode d’organisation auquel Fleury-Mérogis ne l’avait pas préparée : les détenus en « régime ouvert » se gèrent eux-mêmes selon un code d’honneur très strict auquel les « continentaux » n’ont pas intérêt de se mêler. Takumi élève seul sa fille Hana, en harmonie avec la nature dans un petit village isolé du monde au cœur de la forêt. Un projet de « camping glamour » en menace le paisible équilibre.

Takumi élève seul sa fille Hana, en harmonie avec la nature dans un petit village isolé du monde au cœur de la forêt. Un projet de « camping glamour » en menace le paisible équilibre. Dans l’Espagne du début des années 70, Maria aide les femmes de son village de Galice. Elle les aide à accoucher, elle les aide aussi à avorter alors que le régime franquiste l’interdit. Lorsqu’un drame l’oblige à fuir son village et à se réfugier au Portugal voisin, Maria trouve son salut dans la solidarité que lui manifestent d’autres femmes.

Dans l’Espagne du début des années 70, Maria aide les femmes de son village de Galice. Elle les aide à accoucher, elle les aide aussi à avorter alors que le régime franquiste l’interdit. Lorsqu’un drame l’oblige à fuir son village et à se réfugier au Portugal voisin, Maria trouve son salut dans la solidarité que lui manifestent d’autres femmes. Sasha (Sara Montpetit révélée par

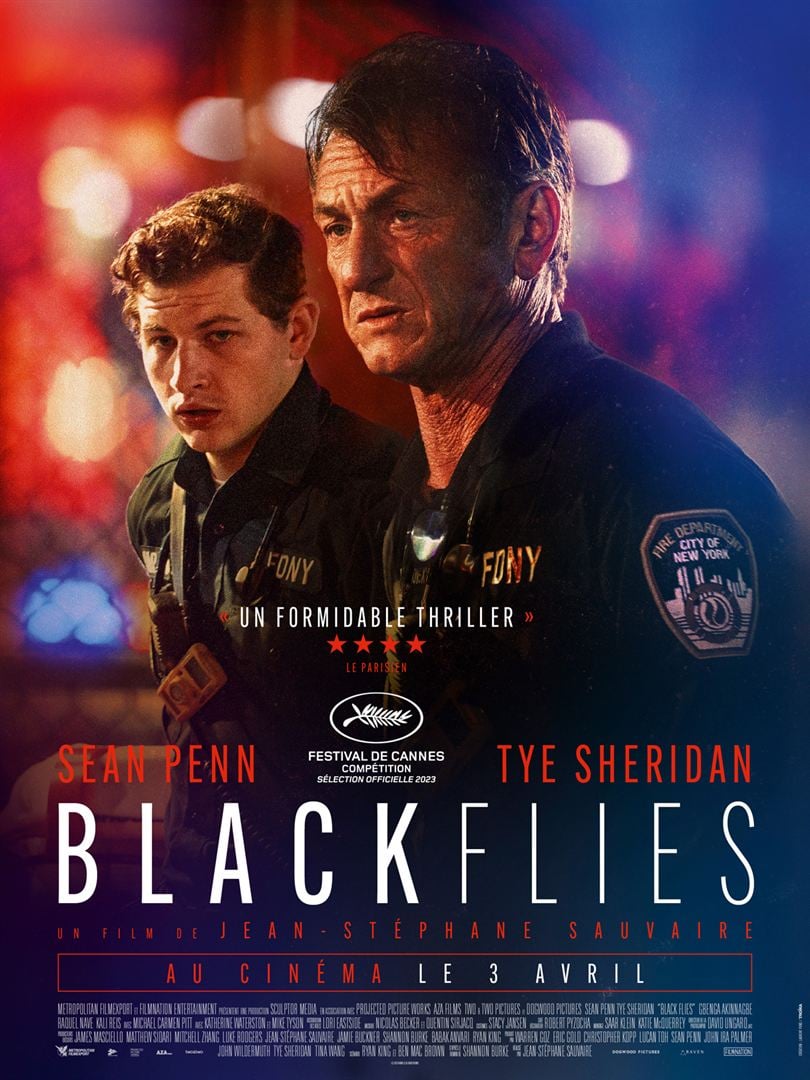

Sasha (Sara Montpetit révélée par  Deux urgentistes en service de nuit à Brooklyn, Rut (Sean Penn), un vieux briscard, et Ollie (Tye Sheridan), un jeune idéaliste, sont confrontés à la misère humaine la plus poignante dans leur travail quotidien.

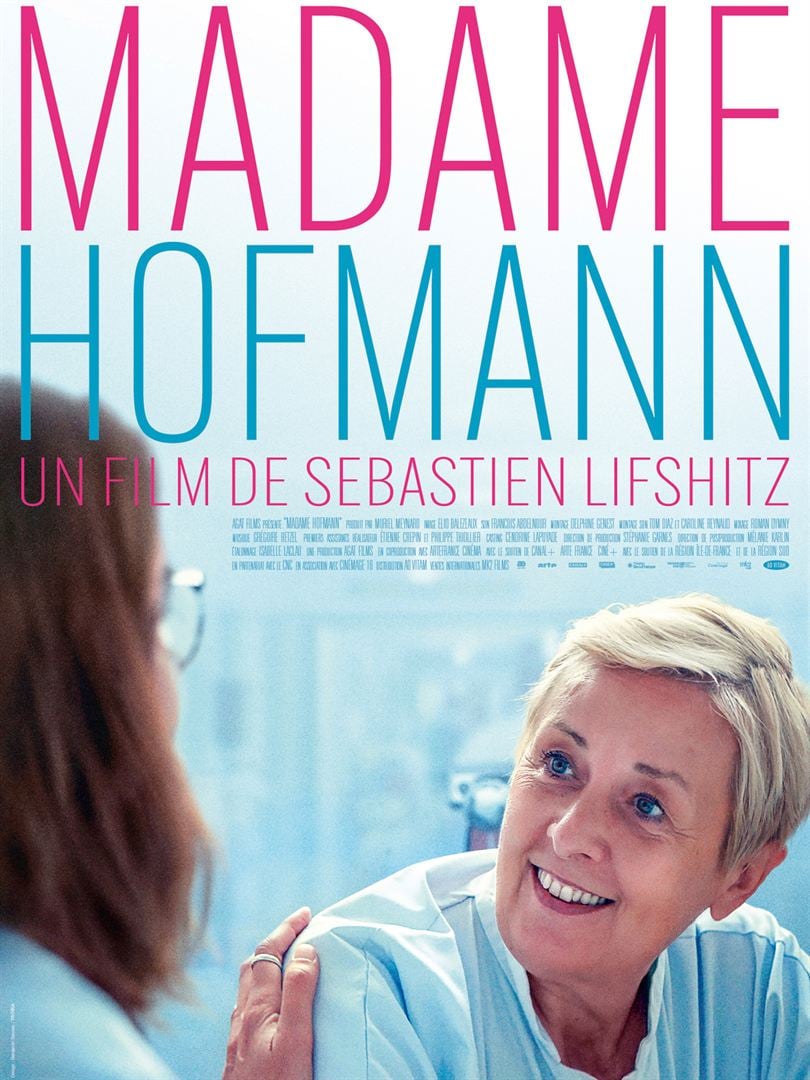

Deux urgentistes en service de nuit à Brooklyn, Rut (Sean Penn), un vieux briscard, et Ollie (Tye Sheridan), un jeune idéaliste, sont confrontés à la misère humaine la plus poignante dans leur travail quotidien. Sylvie Hofmann travaille depuis quarante ans à l’Hôpital Nord de Marseille. Cadre au service d’oncologie, la vie ne l’a pas épargnée : sa mère, octogénaire, qui fut infirmière elle aussi, enchaîne les cancers à répétition ; sa fille, atteinte d’une grave maladie respiratoire à la naissance, a longtemps nécessité ses soins attentifs ; son compagnon, après un quadruple pontage coronarien, a pris une retraite anticipée dans les Hautes-Alpes. Sylvie Hofmann elle-même a mal supporté le Covid, la pression sur les lits, ses protocoles draconiens. Atteinte d’une surdité partielle, peut-être causée par le surmenage, elle décide de prendre sa retraite.

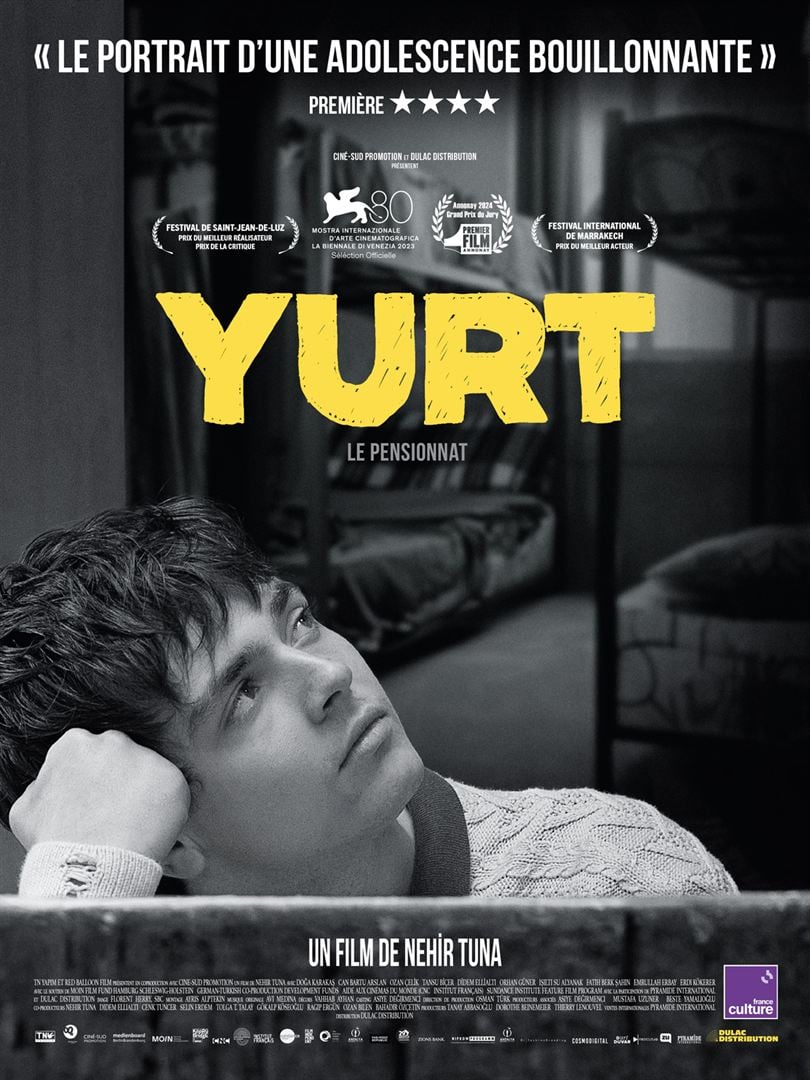

Sylvie Hofmann travaille depuis quarante ans à l’Hôpital Nord de Marseille. Cadre au service d’oncologie, la vie ne l’a pas épargnée : sa mère, octogénaire, qui fut infirmière elle aussi, enchaîne les cancers à répétition ; sa fille, atteinte d’une grave maladie respiratoire à la naissance, a longtemps nécessité ses soins attentifs ; son compagnon, après un quadruple pontage coronarien, a pris une retraite anticipée dans les Hautes-Alpes. Sylvie Hofmann elle-même a mal supporté le Covid, la pression sur les lits, ses protocoles draconiens. Atteinte d’une surdité partielle, peut-être causée par le surmenage, elle décide de prendre sa retraite. Ahmet a quatorze ans. Il vient de faire sa rentrée scolaire dans un des meilleurs lycées de la ville. Mais son père, un riche homme d’affaires fraîchement converti, a décidé de le placer dans un pensionnat confessionnel. Ahmet est condamné à vivre alternativement dans ces deux mondes opposés et inconciliables.

Ahmet a quatorze ans. Il vient de faire sa rentrée scolaire dans un des meilleurs lycées de la ville. Mais son père, un riche homme d’affaires fraîchement converti, a décidé de le placer dans un pensionnat confessionnel. Ahmet est condamné à vivre alternativement dans ces deux mondes opposés et inconciliables.